公共资本性支出、经常性支出与内生经济增长

王宝顺 刘京焕

(中南财经政法大学财政税务学院,湖北武汉430073)

一、引言

在内生经济增长理论的研究中,公共支出,尤其是公共生产性支出,对经济增长有着重要的影响[1][2][3][4]。其中Devarajan、Swaroop和Zou的研究尤为值得关注,该研究认为,如果公共生产性支出的初始量已经相当大,则增加该类支出对经济增长起不到应有的促进作用。他们的实证研究结果表明:经常性支出而非资本性支出对经济增长有统计上显著的促进作用[3]。对此研究,我们提出三个问题:第一,经济学理论认为资本性公共支出是对持久性公共商品的支出,如基础设施的投资,对经济增长有正效应,增加资本性公共支出有助于生产可能性边界向外扩张。但在公共支出的实践中资本性支出是否就比经常性支出更具生产性?第二,发展中国家与发达国家在政治体制、经济体制和文化传统等方面往往存在着诸多差异,Devarajan等以发展中国家为样本的研究结果是否具有普遍适用性?第三,在内生增长理论框架下研究公共支出结构,为何没能在稳态增长路径上将政府的财政政策内生化,并在此基础上讨论财政支出结构对经济增长的效应如何?

从已有的公共资本性支出与经常性支出对经济增长影响的实证研究脉络来看,A schauer较早地研究发现美国在约40年间(1949~1985年)对其主要的基础设施的公共投资提高了私人资本的产能,从而带来经济增长[5]。Easterly和Rebelo也发现美国对交通运输和通信的公共投资对经济增长有直接的积极影响[6]。但Evans和 Karras以及 Holtz-Eakin却指出:控制特定州效应后,对美国48个州的面板数据分析结果表明公共资本性支出的产出弹性几乎为零[7][8]。Ghosh和Grego riou在内生增长模型框架下对Devarajan等的研究方法进行了改进,对15个发展中国家进行分析,得出了与Devarajan等相同的结论,即公共经常性支出(资本性支出)对经济增长具有正(负)效应[9]。从国内学者的研究看,郭庆旺、吕冰洋和张德勇在封闭经济中实现社会产品总供求平衡的理论模型框架下对中国的公共支出结构与经济增长进行了实证研究,结论是公共支出总水平与经济增长负相关,而财政生产性支出对经济增长有正效应[10]。曾娟红和赵福军对中国的数据进行的实证分析结论是在公共支出结构中,行政管理支出与经济增长呈负相关关系,社会文教支出和国防支出与经济增长呈正相关关系[11]。郭玉清、刘红和郭庆旺的研究表明,中国财政科教支出对其资本形成、产出增长及全要素生产率的提高均有积极影响,但作用力度和影响方式存在差异。因此,应进一步增加财政科教支出,并通过改进支出结构和进度,使之对经济转轨和长期经济增长起到更为重要的促进作用[12]。王春元利用柯布—道格拉斯生产函数,实证研究了中国财政总支出与公共支出结构对经济增长的效应,得出的结论是总支出对经济增长有负效应,资本性支出当中仅有教育支出对经济增长是正效应,其他项目是负效应[13]。严成樑和龚六堂在内生增长模型框架下对我国的情况进行了实证研究,研究结果表明,我国生产性公共支出并不一定总能促进经济增长,生产性公共支出对经济增长的影响存在地区差异,可能的原因是,生产性公共支出的规模超出了地区经济的适可范围或者是生产性公共支出的使用效率较低[14]。

从国内外的研究成果来看,学者们大多认为资本性公共支出是对生产性的公共商品的支出,从而能带来经济增长,而经常性公共支出是对非生产性的公共商品的支出,是对经济资源的纯消耗,不能带来经济增长。对此,我们需要对世界各国现实公共支出实践进行验证,以期从最优财政政策的角度来判断其公共支出政策的合理性。本文所做的工作分为两个部分:第一,在分散经济中,刻画以消费者福利最大化为政策目标的政府如何合理选择财政政策工具。第二,以发达国家为研究样本,将公共支出分为资本性支出和经常性支出,利用实证分析结果来论证公共生产性支出究竟是资本性支出还是经常性支出。

二、理论框架

(一)含有两种公共商品(服务)的内生增长模型

下面讨论含有两种公共商品的内生增长模型,我们借鉴Devarajan、Swaroop和 Zou的建模思路[3],采用CES技术的生产函数,函数形式为:

其中y是产出,k是私人资本,g1、g2是对两类公共商品的支出。α>0,β≥0,γ≥0,为各投入品的产出份额(或称产出弹性、分配系数),α+β+γ=1,ζ≥-1。

政府预算约束是:

式(2)中τ为长期固定所得税税率。

政府两类公共支出额g1和g2可以表述成:g1=φτy,g2=(1-φ)τy,其中φ为公共支出总额中g1的比例,1-φ是g2的支出比例,0≤φ≤1。

假定消费者是对数效用且其效用函数是等弹性的,即:

U=∫∞0e-ρt(c1-σt-1)(1-σ)-1dt,其中ρ(>0)是时间偏好率或折现率。

消费者的预算约束是:˙k=(1-τ)y-c,其中˙k为投资,c为消费。

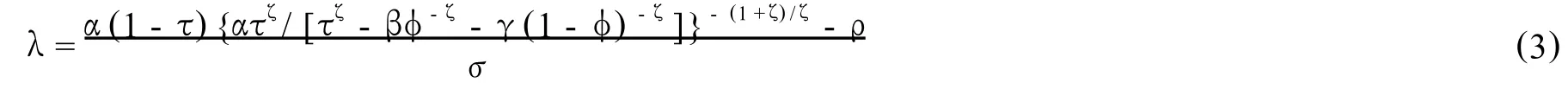

由此Devarajan、Sw aroop和Zou推导出消费的稳态增长率:

(二)最优公共支出结构的选择

由式(3)可知,假定ζ、ρ、σ不变,稳态增长率与私人资本、两种公共商品各自的产能有关,另外,从财政政策角度来看,稳态增长率还与公共支出总量(体现在τ上)与结构支出(体现在φ上)相关。接下来我们考察最优公共财政政策(τ、φ)对稳态增长率的影响。

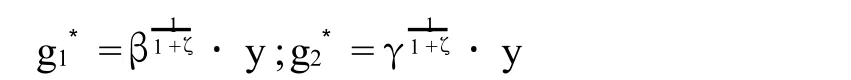

依据一般均衡分析的基本思想,最优公共支出的推导过程需要两个步骤:第一,要确定个体消费者在预算约束下的最优化选择,即求出消费者的一阶条件的欧拉方程;第二,在个体消费者最优化选择既定以及平衡预算约束的前提下,确定政府的最优财政选择τ、g1和g2,即在政府预算约束、消费者预算约束、消费者的欧拉方程以及消费者的初始资本给定的条件下利用拉格朗日方法求消费者效用最大化①。通过计算我们得到,该式表明,政府对这两类公共商品的最优支出要求它们的边际产出相等且等于1,通过该式和式(1),可得财政对两类公共商品的最优支出量:

由式(2)给出的政府预算约束可得最优税率为:

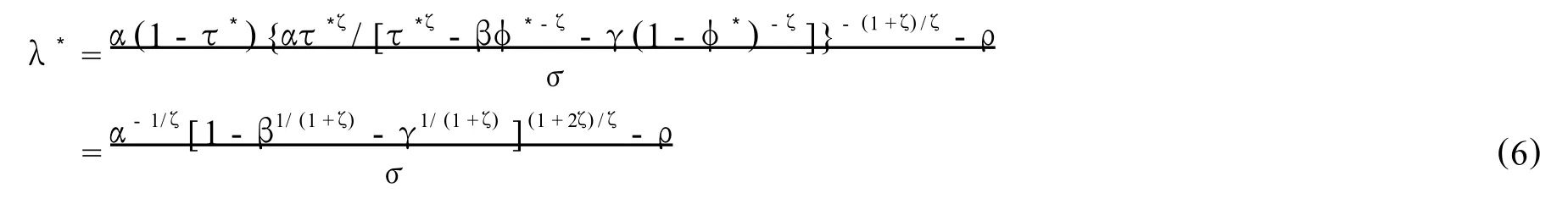

最后,在分散经济中,政府选择τ、g1、g2来最大化消费者的福利,从而最优增长率的表达式可以改写为:

(三)比较静态分析

为了得到最优的公共支出结构,我们需要考察三个重要变量λ*、τ*和φ*/(1-φ*)与CES生产函数中的参数β间的变动关系。式(6)、(4)和(5)分别对β求偏导数②,依次可得:

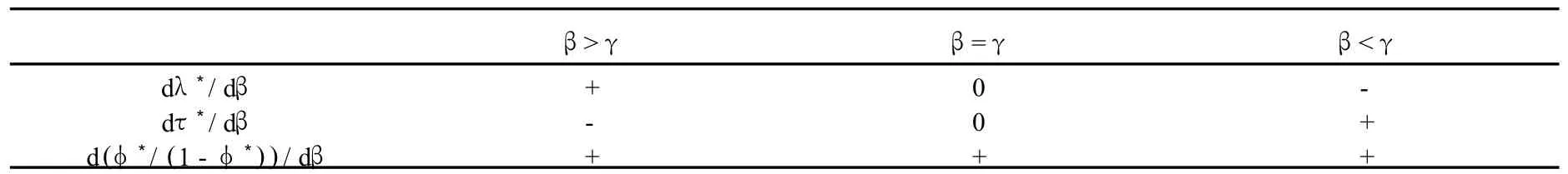

对式(7)、(8)和(9)的静态分析见表1:

表1 最优增长率、税率和两类公共商品的最优比例对公共商品产出份额的比较静态分析

从表1可以看出,在最优增长率下,若β>γ,则g1的边际增加会提高最优增长率。若β=γ,则g1的边际变动对最优增长率没有影响。反之,若β<γ,g1的边际增加对最优增长率有负效应。

在最优收入税率下,若β>γ,那么g1的边际增加会降低最优税率,因为g1具有较高的产出弹性,所以增加其投入会带来更多的税收收入,较低的税率就能够满足平衡预算。也就是说,从消费者福利最大化的角度,生产性公共商品产出增加导致最优收入税率降低。若β=γ,g1的边际增加对最优税率没有影响。若β<γ,则g1的边际增加要求提高最优税率以满足平衡预算。

在财政对两类公共商品支出最优比例下,无论两类公共商品的产出弹性孰大孰小,或是相等,g1的边际变动都会使得该最优比例增大。因此,就本文而言,公共资本性(经常性)支出是否是生产性(非生产性)公共支出暂不先验地定性,而是用实证分析结果来给予回答。

三、模型设定与实证分析

(一)数据与变量选择

以往学者多以发展中国家为样本进行研究,而本文选取了13个发达国家③1972~2009年的面板数据进行分析,从最优财政政策的角度考察政府支出结构与经济增长的关系。所有数据均来自于William Easterly所编撰的Global Development Network Grow th Database的年度数据④。我们之所以采用该数据库,是因为它较为权威地将政府公共支出划分为经常性支出和资本性支出,这种划分方法能够满足本文对生产性和非生产性公共支出的实证分析需要。实证分析结果均由EView s6.0统计软件给出。

由式(6)可知,最优经济增长率λ*与参数α、β、γ和σ相关 ,由表1知dλ*/dβ>0取决于β>γ。这里我们参考以往学者的做法,先验地将g1定义为资本性支出。如果实证结果表明资本性支出对经济增长有正效应,反过来再看公共支出中资本性支出所占的比重是否更大,若如此,则该国的公共支出结构是合理的。反之,则不合理。

由式(4)可知,最优所得税率是参数β、γ的函数,且当这两个参数的大小关系不同时,dτ*/dβ有不同的取值。因此将财政总支出与GDP的比值作为经济增长率的解释变量,可以考察公共支出规模的经济增长效应,还可以考察税收(平衡预算下公共支出的资金来源)对经济增长的效应。

根据式(6),最优增长率还与CES生产函数中私人资本的产出弹性直接相关,而且以往学者的研究也表明私人资本的产能实际上受到公共支出的影响,为此我们用私人资本与公共支出的比值来反映私人资本对经济增长的影响。

最后,我们将“外汇黑市溢价”(black market p remium,bmp)作为控制变量。正如Devarajan、Sw aroop和Zou所指出的,“外汇黑市溢价”反映了一国的进出口政策,它同样对经济增长有影响。

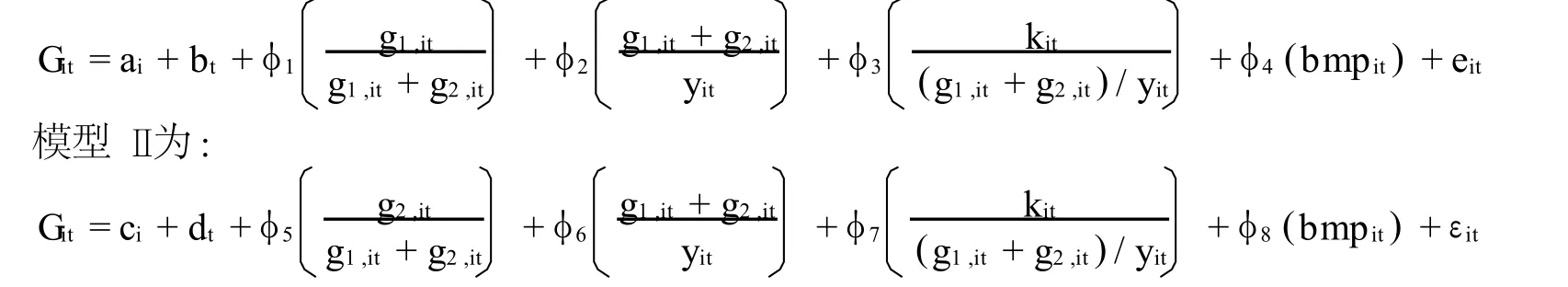

根据上面的变量选择分析,为考察生产函数中两类公共商品g1、g2对经济增长的影响,我们设定两个模型。模型Ⅰ为:

其中,i和t分别表示个体和时期,G是实际人均 GDP增长率,g1是资本性支出,g2是经常性支出,y是现价计算的 GDP,k是私人资本形成与现价 GDP的比率,bmp为外汇黑市溢价,eit、εit为残差项。

(二)实证分析

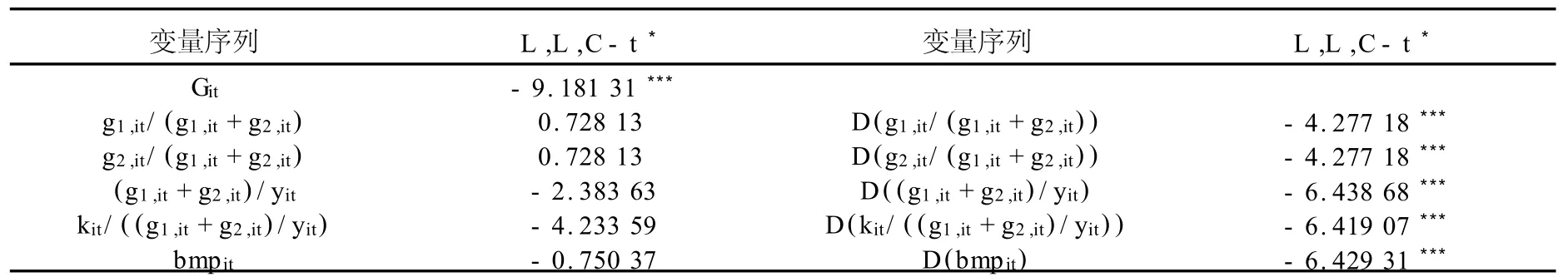

1.面板数据的单位根检验

检验模型中各变量之间是否存在长期稳定的协整关系,需要进行单位根检验。这里我们用Levin、Lin和Chu的t*统计量来进行面板数据的单位根检验。检验结果如表2所示。

表2 面板单位根检验结果

从表2可以看到,模型中涉及的各个变量,从水平值看,除了 Git是平稳的外,其他都无法在特定的显著水平下拒绝存在单位根的原假设,即是非平稳的。但它们的一阶差分值均在1%的显著水平下拒绝原假设,即它们是一阶差分平稳的序列。

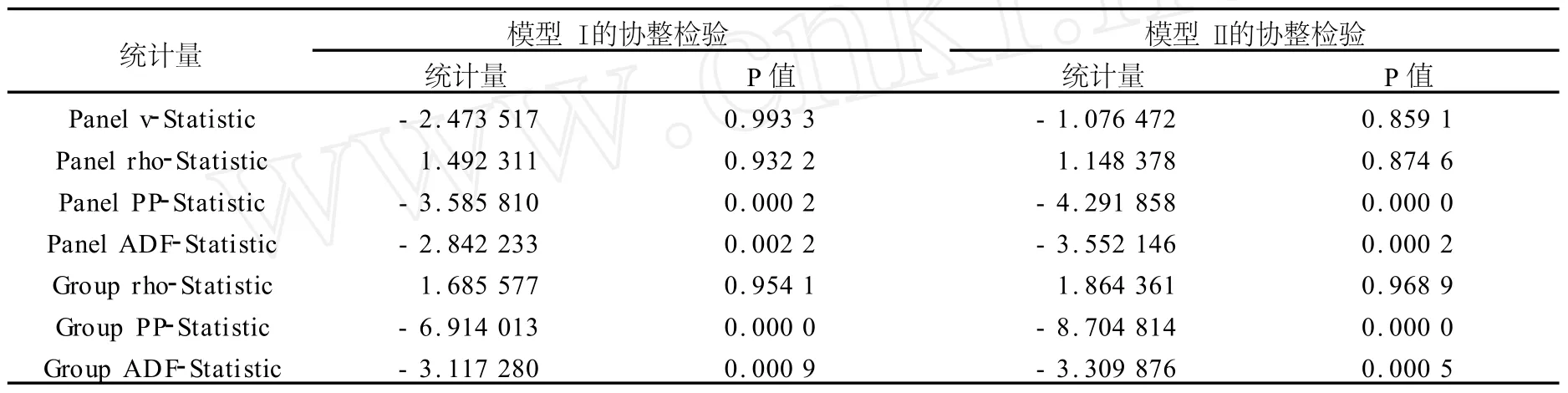

2.面板协整检验

协整检验的基本思想是:对于不平稳的时间序列,如果它们之间的线性组合可以构成平稳序列,则这些时间序列之间存在协整关系。我们采用Pedroni提出的面板协整检验方法,该方法的优点是允许截距及时间趋势,并适用于非平衡面板数据。Pedroni提出运用Panel v-Statistic等7个统计量对残差进行平稳性检验,每一个标准化的统计量都趋于正态分布。Pedroni通过蒙特卡洛模拟发现,在小样本的条件下,组间统计量比组内统计量有更好的检验力度,因此在小样本的模型中主要参照Panel ADF和Group ADF统计量来判断是否存在协整关系。Pedroni协整检验的原假设是不具有协整关系[15]。对模型Ⅰ和模型Ⅱ的协整检验结果见表3。

表3 面板协整检验结果

从表3可以看出,组内统计量中除了 Panel v-Statistic、Panel rho-Statistic统计量没有通过10%显著性水平的检验,其余两个统计量都通过了1%的显著性水平检验,组间三个统计量中除了 Group rho-Statistic外其余都通过了1%的显著性水平检验。由于在Pedroni检验中 Panel ADF和 Group ADF统计量较其他统计量有更好的小样本性质,而在此协整检验中,这两个统计量都通过了1%显著性水平的检验,因此可以判断出,模型Ⅰ和模型Ⅱ的变量均存在长期稳定的协整关系。

3.回归分析

通过协整检验可知两个模型的变量间存在长期稳定的均衡关系,可以采用最小二乘估计得到变量间的回归关系。在进行协整回归之前,需要确定估计的形式。一方面从样本时期看,1972~2009年期间对于这些发达国家来说所处的发展阶段存在差异,我们要考察时期效应;另一方面还要考察个体效应(固定效应或是随机效应),考察个体效应是因为样本国家之间的公共支出规模和结构存在着异质性(见表4)。

表4 样本各国的两类公共支出与 GDP比值的统计结果

从表4可以看出,各国的公共支出与 GDP的比值存在较大差异。从资本性支出与 GDP的比值来看,美国的该比值仅为1.16%,而希腊为5.53%;从经常性支出与 GDP的比值来看,日本为13.28%,而荷兰为48.54%。从公共支出的总规模与 GDP的比值来看,日本用于购买公共商品或服务的支出与 GDP的比值为16.11%,而荷兰以52.06%拔得头筹。从13个发达国家各自的平均值来看,其财政经常性支出规模要远大于资本性支出。

为反映国家异质性,我们采用面板数据的个体效应和时期效应,首先对模型Ⅰ和Ⅱ进行固定效应和随机效应检验,检验结果见表5。

表5 冗余个体/时期固定效应检验

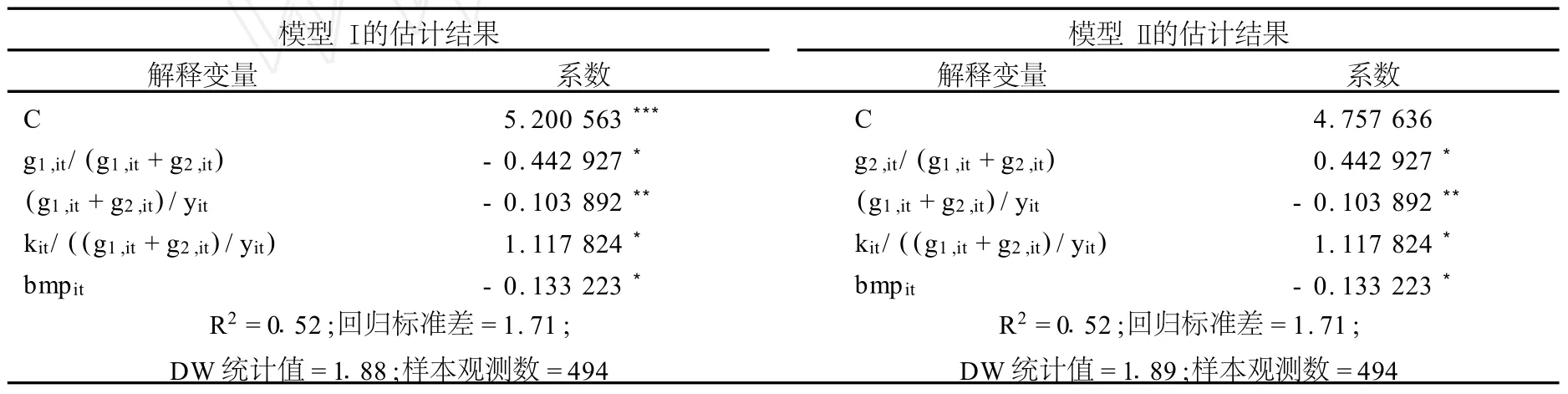

从表5的检验结果来看,个体/时期固定效应检验结果在1%的显著性水平下拒绝了“存在冗余固定效应”原假设,即两个模型在协整回归中应该采用个体/时期面板固定效应方法。下面我们采用该方法对两个模型进行面板最小二乘法估计,结果见表6。

表6 公共资本性支出和公共经常性支出的经济增长效应估计结果

4.实证分析结果的解释

从以上所有实证分析结果来看,面板数据个体固定效应显著,意味着各国间个体冲击差异明显。对残差序列相关的一阶检验结果不显著,表明面板数据不存在序列相关。

表6给出的实证结果显示公共资本性支出g1,it/(g1,it+g2,it)对经济增长率有负效应,公共经常性支出g2,it/(g1,it+g2,it)对经济增长率有正效应。该结果与 Gregoriou1和 Ghosh对发展中国家分析的结果是一致的[16]。该结果回答了我们前面提出的问题,即公共资本(经常)性支出对经济增长的效应在发展中国家和发达国家是相同的,即使发展中国家和发达国家在政治体制、经济体制和历史传统等各个方面存在差异,但是这些差异不会改变这两类公共支出对经济增长的效应。

其他三个重要解释变量(g1,it+g2,it)/yit、kit/((g1,it+g2,it)/yit)、bmpit分别在 5%、10%、10%的显著性水平下显著。(g1,it+g2,it)/yit对经济增长率具有负效应,一方面表明公共支出对私人部门有挤出效应,另一方面也表明在平衡预算下,税收变动对经济增长有相反的效应。这也较好地解释了为什么发达国家在调节经济时往往倾向于使用税收而非公共支出手段。kit/((g1,it+g2,it)/yit)对经济增长具有统计上显著的正效应。经济学理论认为私人投资是产出增加的基本动力之一,这里我们将kit/((g1,it+g2,it)/yit)作为解释变量,目的是考察私人投资在公共支出的背景下对经济增长的效应。结果表明,公共财政支出为私人资本产能的发挥起到了积极的促进作用。bmpit对经济增长率具有统计上显著的负效应,这符合我们的预期,因为外汇黑市溢价反映了政府对本国对外经济活动的干预程度,其数值越大,表明政府对本国自由贸易的干预程度越大,负效应表明国家的外汇管制导致对外贸易部门的活动规模缩小,从而对经济增长不利。

本文的研究结论与以往某些学者的研究结论明显相左,对此,我们做进一步的解释。本文对公共支出结构的论证是以“内生化”公共支出政策为起点,假定政府是最大化消费者效用的行为主体,则其最优决策行为就是实现两类公共商品g1和g2的边际产出相等,且等于1。在此基础上我们求得g1、g2的最优支出额、平衡预算下的最优税率以及g1和g2的最优比例。将这些最优值代入设定的内生增长率模型当中,我们发现最优增长率与g1、g2的产出弹性β和γ直接相关。进而通过比较静态分析发现,如果β>γ,g1的增加对经济增长有正效应,即dλ*/dβ>0。如果实证结果表明资本性(经常性)支出对经济增长有正(负)效应,则资本性支出是生产性支出,经常性支出就是非生产性支出。反之,则资本性支出是非生产性支出,经常性支出就是生产性支出。我们的实证分析结果表明,资本性(经常性)支出对经济增长的效应是负(正)的,这就证明资本性支出是非生产性的,经常性支出是生产性的。表4中各发达国家经常性支出规模大于资本性支出也给出了有力的证据。进一步讲,本文的研究结果实质上是将Devarajan、Swaroop和Zou的研究一般化了。

为什么会有这样的研究结果呢?我们认为,从理论上讲,政府的公共支出行为是内生于消费者的效用函数的,消费者效用又是建立在其一生消费品的基础之上的,而在现实中政治家和官员是不断换届更换的,某个时期的政治家和官员可能采取某种财政政策以实现消费者的效用最大化,但不能保证与代表性消费者一生相对应的政治家和官员都致力于实现消费者效用最大化。况且,根据布坎南的公共选择理论,政府官员也是为实现自身利益最大化的理性人,在制度不完善的情形下,政府官员的投机行为(寻租、腐败)使得公共支出最优结构扭曲,比如资本性公共支出较之经常性支出更有机会为官员的投机行为带来私利,从而为经济发展带来大量的交易成本。公共资本性支出较经常性支出更能带来激励结构扭曲、行政X—无效率或官员腐败。关于官员腐败与资本性支出的产出效应问题,Tanzi和Davoodi以及 Ellis和Fender都曾做过跨国分析,指出行政上越腐败,其资本性支出规模就越大[17][18]。另外,从公共商品供给的结果看,也有可能是因为资本性公共商品的质量不足以带来产出效应。

四、结论

本文基于一个含有两类公共商品的内生增长模型刻画了最优公共支出政策,这两类公共商品的重要特征是其中一类公共商品比另一类对产出更有贡献。将代表性消费者的效用函数纳入到经济增长模型中,从而推导出最优经济增长率。该增长率与两类公共商品的投入比例是直接相关的。

最优增长率表明,哪一种公共商品更能促进产出,就应对其增加投入。以往学者们大多认为公共资本性支出对经济增长有正效应,经常性支出是弱效应甚至负效应。但我们的研究发现,公共资本性支出对经济增长的效应却是负的,而经常性支出的效应是正的。该结果的理论和实践意义至少体现在两个方面:第一,澄清了一种先验性的错误观点,即公共资本性支出就是对经济增长有较多贡献的公共商品的支出。公共商品是否有生产性,是看它能否促进经济增长,因此资本性支出并不意味着一定是对生产性公共商品的支出;第二,从财政实践来看,政府应将有限的公共资源投入到有生产性的公共商品上,且支出比例要依据它们各自的产出能力。另外,若经常性公共支出对经济有正的效应,则增加它的支出额,在平衡预算政策下,税率将会随之降低。

最后,我们要补充一点的是,本文主要立足于效率标准来研究最优公共支出结构,实际上市场经济还需要兼顾公平,而满足社会公平的转移性支出在本文所研究的公共支出中未能体现,这也成为本研究需要进一步完善之处。

注释:

①受篇幅所限,此处仅给出结果,省去了繁杂的推导过程,读者若需,可向作者索取。

②理论模型中的β是随机的,也可以是γ,因此在求偏导数时应将这两个变量等同看待。可以这样理解:β=f(x),γ=g(x),且f(x)和g(x)是反向变动关系,因为α+β+γ=1。这里我们对β求偏导,相当于对x求偏导数。

③这13个国家分别为:澳大利亚、奥地利、法国、德国、希腊、意大利、日本、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、英国、美国。

④数据来源:www.nyu.edu/fas/institute/dri/global%20development%20network%20grow th%20database.htm

[1]Barro,R.J.Government Spending in a Simp le Model of Endogenous Grow th[J].Journalof Political Economy,1990,(98):103—125.

[2]Futagami,K.,Yuichi,M.,Akihisa,S.Dynamic Analysisof an Endogenous Grow th Modelw ith Public Capital[J].Scandinavian Journal of Economics,1993,(95):607—625.

[3]Devarajan,S.,Swaroop,V.,Zou,H.The Composition of Public Expenditure and Economic Grow th[J].Journal of Monetary Economics,1996,(37):313—344.

[4]Ghosh,S.,Udayan,R.Fiscal Policy,Long-run Grow th and Welfare in a Stock-flow Model of Public Goods[J].Canadian Journal of Economics,2004,(37):742 —756.

[5]Aschauer,D.A.Is Government Spending Productive?[J].Journal of Monetary Economics,1989,(23) :177 —200.

[6]Easterly,W.,Rebelo,S.Fiscal Policy and Economic Grow th:An Empirical Investigation[J].Journal of Monetary Economics,1993,(32):417—458.

[7]Evans,P.,Georgios,K.A re Government Activities Productive?Evidence from a Panel of U.S.States[J].Review of Economics and Statistics,1994,(76):1 —11.

[8]Holtz-Eakin,D.Public-secto r Capital and the Productivity Puzzle[J].Review of Economics and Statistics,1994,(76) :12 —21.

[9]Ghosh,S.,Grego riou,A.On the Composition of Government Spending,Op timal Fiscal Policy,and Endogenous Grow th:Theo ry and Evidence[Z].Brunel University Discussion Paper No.06—19,2006.

[10]郭庆旺,吕冰洋,张德勇.财政支出结构与经济增长[J].经济理论与经济管理,2003,(11):5—11.

[11]曾娟红,赵福军.促进我国经济增长的最优财政支出结构研究[J].中南财经政法大学学报,2005,(4):77—81.

[12]郭玉清,刘红,郭庆旺.中国财政科教支出动态经济效应分析[J].财经研究,2006,(5):94—107.

[13]王春元.我国政府财政支出结构与经济增长关系实证分析[J].财经研究,2009,(6):120—130.

[14]严成樑,龚六堂.财政支出、税收与长期经济增长[J].经济研究,2009,(6):4—14.

[15]Pedroni,P.Fully Modified OLS fo r Heterogeneous Cointegrated Panels[C]//Baltagi,B.Nonstationary Panels,Panel Cointegration and Dynamic Panels(Volume 15).New York:Elsevier Science,2000:93—130.

[16]Grego rioul,A.,Ghosh,S.The Impact of Government Expenditure on Grow th:Empirical Evidence from a Heterogenous Panel[J].Bulletin of Economic Research,2009,(61):95—102.

[17]Tanzi,V.,Davoodi,H.Co rrup tion,Public Investment,and Grow th[J].IM F Wo rking Paper,1997,(1):1 —23.

[18]Ellis,C.J.,Fender,J.Co rrup tion and Transparency in a Grow th Model[J].International Tax and Public Finance,2006,(13):115—149.

——多年年金概念的提出和应用