帝制中国女主政治的合法性研究

米 莉

(中南大学 马克思主义学院,湖南 长沙 410083)

帝制中国女主政治的合法性研究

米 莉

(中南大学 马克思主义学院,湖南 长沙 410083)

尽管帝制时代的主流文化传统向来否定女性参与政治的正当性,但女主政治却一直贯穿中国历史的始终。“家事”—“国事”在政治概念上的模糊性、女主作为“天下小君”的地位设定、皇位继承制度的内在缺陷、意识形态对于“孝道”的推崇、“官僚君主制”的特殊政治体制,均是从不同层面上赋予了女主政治合法性的资源。但从本质上而言,女主政治并无终极意义上的合法性,而是具备了“过渡性”、“不稳定性”和“个人性”的多重特征。

帝制中国;女主政治;合法性

尽管在漫长的帝制时代,父权父系体制的长期稳定存在,使得以儒家传统为主导的主流文化和官方意识形态强烈坚持应该将女性排除在政治领域之外,然而,与此相反的政治现实却是帝制历史中女主统治的不绝如缕①。正如有学者所统计的那样:“二、三○○年封建社会中女主统治或女主参与统治约六○○年。”[1](P37)女主作为最高阶层家庭中重要的女性成员,一直与整个帝国的政治体系、政治格局和政治运行有着无法割舍的关联。不仅最高政治权力的分配和交接通常与她们有着直接的关系,她们甚至还获得了在特殊情况之下代替男性君主统治帝国的政治权力,从而在男性占据绝对主导地位的政治领域中留下了女性的印记。而这一客观现实,显然“决不可以偶然之事实目之”[2](P112)。

那么,女主之所以能够享有代替男性君主进行统治之政治权力的合法性基础在哪里呢?帝制中国政治体制安排的基本特征,是否内在地蕴含了她们政治合法性的资源和基础呢?

一、“家事”—“国事”:政治概念上的模糊界限

在经历了战国时期多年的治乱离合之后,“大一统”成为了精英阶层和普通民众普遍的政治诉求和基本的“理性选择(rational choice)”[3](P323),秦帝国的建立,则使得这一政治理想变成了现实。自此之后,皇帝“万世一系”的“家天下”概念逐渐深入人心[4](P99)。不仅历代君主无不视天下为自己一家的产业,在臣下看来,将自己的“家业”—“天下”传于后代,也是自然的道理。对于皇帝而言,独占权力和维护家天下之延续的政治诉求,在客观上就要求必须排除其他群体对于这一权力的觊觎和染指。正是建立在君主一人独占权力和家天下体制基础之上的政治安排的若干特征,在客观上为女主的政治合法性创造了基本条件与制度保障。

在大一统的政治格局和家天下的政治体制之下,家事—国事之间的模糊界限,帝—后关系的不可分割,在客观上为女主参与政治事务提供了潜在的合法性资源。

就后宫制度而言,作为皇帝制度之补充而产生的它,其设计本身就体现了阴阳观念对政治领域的影响[5](P172)。在帝国的最高阶层家庭内部,阴阳观念的第一重含义在于:作为对“阳”的元素——皇帝的补充,“阴”的代表——皇后的主要职责是管理后宫事务,以便辅佐皇帝建立一个良好的家庭政治秩序典范。所谓“天子听男教,后听女顺;天子理阳道,后治阴德;天子听外治,后听内职。教顺成俗,外内和顺,国家理治,此之谓盛德。”(《礼记·昏义》)换而言之,女主应当处理“内部”事务,而非参与“外部”政治。同时,阴阳观念的另一重含义则在于:家庭和政治秩序保持平衡的秘诀取决于实现阴阳两者间的平衡,重要的做法就是保证二者能够相互补充、互融互生,而非相互隔离、内外悬绝。而正是这种互融互生、不可分割的关系,在限制女性的同时,也从理论上赋予了女主参与政治事务的潜在可能性。

与此同时,家天下体制的存在,也使帝国的政治事务这一“国事”在某种意义上成为了君主一家的“家事”。“家政”即“国政”,二者间的界限不仅难以清楚地进行划分,反而时常相互交织,“有所重叠(overlapped)”[6](P73)。因此,“虽有宫阃制度将妇女局限于内廷,但是一旦需要,作为皇帝家族成员……就有可能、有权力出来主持‘家务’,亦即国务,由‘主内’走向‘主外’,‘女主’正由此而生”[7](P231)。

但是,这种建立在阴阳关系之不可分割以及家事—国事模糊界限基础上所形成的女主参与政治的合法性,由于其在理论上的模糊性和不确定性,以及缺乏制度上的保障,使得它只是一种潜在的资源。因此,这一理论基础既有可能为其提供合法性的支持,但也易于受到主流文化传统的反对,女主能否最终获得统治的合法性,则在很大程度上受制于当时的政治形势。

二、“海内小君”:女主的政治地位设定

帝制中国的政治体制关于女主在整个帝国中所处的地位设定,也在客观上为其参与政治的合法性提供了文化资源与制度保障。

对于皇后而言,她首先是作为皇帝的补充而存在的,其地位自然也应当居于皇帝之下。然而,家天下的政治体制与文化认同,以及她“同体天王”[8](P162)的特殊地位,则使得她同时还兼具了另一种身份——天下人的“母亲”与“海内小君”[8](P162),所谓:“天子修男教,父道也;后修女顺,母道也。故曰天子之与后,犹父之与母也。”(《礼记·昏义》)因此,虽然皇后的地位低于皇帝,但却在政治等级的安排上高于任何臣属,借助于皇帝所拥有的至高无上的权威,她由此获得了与天下人之间的“君臣”关系。这一政治秩序对于皇后地位的设计和安排,在客观上使得她以“小君”的身份而对政治事务进行参与,具有了某种意义上的可能性与合法性权威。

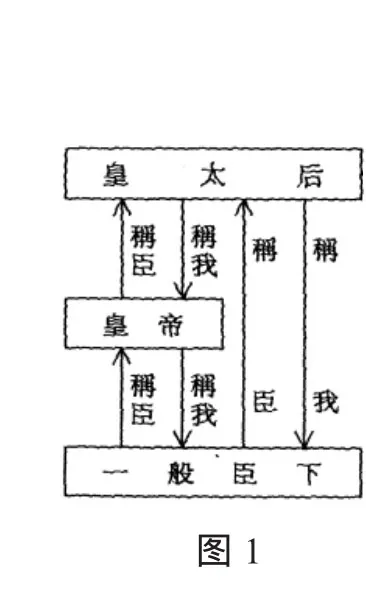

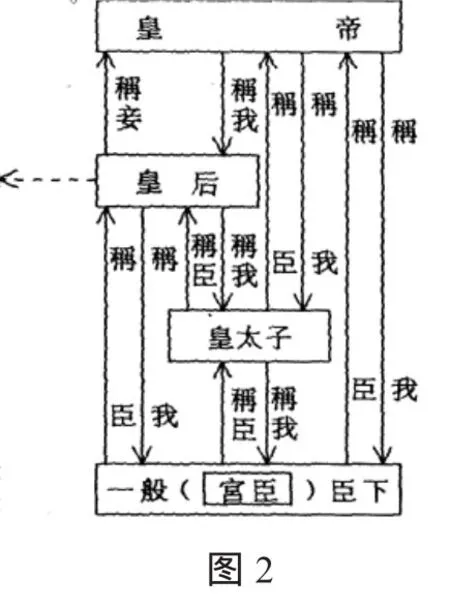

对于皇太后而言,她作为皇帝之母的特殊身份,则使得她的地位在很大程度上脱离了皇帝制度所规定的只有皇帝才是“最高权力所有者”的基本理念,反而位居皇帝之上。如日本学者安勇就通过对于“称臣”体制的考察证明,虽然皇帝在理论上居于整个帝国最高统治权力的顶点,但由于他还不得不向皇太后称臣,所以太后在实际上处于更高的权位。皇太后建立在这一基础之上而对于政治的参与,也将由此获得极大的合法性与正当性。安勇对于这一问题所列出的两个图表正好可以作为证明[9](P135):

三、皇位继承制度的内在缺陷:女主政治合法性的外在基础与制度保障

皇位继承制度所具有的内在缺陷,为女主的政治合法性提供了客观基础与制度上的保障。

家天下政治体制的建立,使皇权只能在一家一姓的手中传承成为了普遍接受的政治文化传统。从这一立场出发,王朝建立之初必须凭借武力和个人能力才能获得帝位的方式,在王朝稳定之后让位于凭借血缘关系来获得最高权位的世袭制。然而,这种帝位传承原则的缺陷是,在客观上无法保证继体之君的年龄、智力以及能力是否能够胜任治理天下的内在要求,若由毫无能力的幼子即位,权力的真空自然由此而生。在这种情况之下,则难保最高权力不会落入外人之手,如内藤湖南所言:“由于皇帝总揽大权……当明君相继时,当然一切都好,若遇皇帝幼小而愚蠢时,自然政权落入君侧之人手中,从外部无由加以抑制”[10](P219)。

当出现了权力真空,并产生皇权与政权的衔接危机时,在有可能获得权力的君侧之人当中,皇太后作为皇帝的母亲和皇帝家天下之产业的守护者,显然对于保证、维护帝国政治的正常运转负有伦理和道义上的责任,而其对于皇权的代理相比较于其他人而言最具有合法性,也最容易获得整个帝国的认同和接受。在这种情况之下,皇太后跨越后宫界限而参与政治事务的做法,不但不被认为是一种“僭越”,反而还会受到整个帝国的推崇与尊重。正如Dora Shu-Fang Dien所指出的一样,“既然儒学将国家看作一个家庭,皇帝和皇后视为人民的父母,那么,皇后可以作为一个联合统治者(co-rulers)而获得大量权力。对于其丈夫已经死亡,而继承人还太幼小而不适于进行统治的皇太后而言,则更是如此。因此,尽管儒家官员并不赞成皇太后的摄政,但是这仍然是两千多年的王朝历史中一个普遍的现象”[6](P77)。

四、“孝道”:女主政治合法性的文化资源

帝制时代对以“孝道”为核心的道德伦理的推崇和重视,也为皇太后的政治合法性提供了潜在的文化资源。对于君主而言,虽然皇帝权位的最初获得大多建立在武力的基础之上,然而单单凭借武力却不足以完成对一个庞大帝国的治理,还需依赖一种特定伦理道德秩序的建立与发生效力。特别是深受法家思想影响而建立起来的秦帝国由于只奉行“权力中心主义”而忽视伦理道德建设所导致的二世而亡[4](P172),使得继之而来的汉帝国的统治者很快地意识到了这一点:“统治者应当是以道德领导艺术来行政的典范,应当是教化而非武力的典范。政府的职责不但是提供食物和保障,而且要教化人民。法律与惩戒是秩序的起码要求,但社会的和谐只有凭籍礼仪的践行方可达致”[11](P171)。因此,汉之后以儒家学说为主导的伦理原则成为了贯穿帝制中国几千年历史的基本文化秩序和文化模式。在这其中,“以文化性的取向或‘模式维持’取向为主导的历史官僚体系……特别强调特定文化传统、文化秩序和文化模式的维持。它们构成了在其中政权得以完成其主要功能的基本框架,并且政治性目标必须从属于它们,至少在理论上是如此。”[12](P230)

在帝国所奉行的儒家伦理价值之中,立足于家庭内部的“孝”的原则,由于易于推导出对君主的“忠”而成为了最受推崇的伦理原则,并由此“变为传统国家的一项政治原理”[13](P5)和“对履行官僚体制最重要的等级义务——无条件的纪律——的考验和保证”[14](P130)。而对于那些承担着教化典范职责的统治者而言,“孝”之伦理价值的顺利推行,必须首先通过自身的身体践行才能具有真正的统摄和表率力量。因此,对于这一伦理原则的持守与践行也构成了君主自身的道德诉求与价值取向[15],并在客观上要求他们自身对于自己的“母亲”——皇太后的地位、作用予以推崇与尊重,这一点,即便对于一个成年的皇帝来说,也是如此。

因此,虽然主流文化和意识形态领域对于女性参与政治持有强烈的反对态度,但皇太后对于政治发表意见以及直接的参与,也由此获得了文化和道义上的合法性资源。如张星久所言:“在传统的孝道思想支配下,身为人子的君主在父亲死后尊重和秉承母后的意志,身为臣子的官员尊重母后对国事(同时也是‘家事’)的发言权,于情于理也可以说得过去,从而为母权提供了道义上的合法性,为母后干政打开了一个缺口。”[16]尤其在幼子即位、缺乏治理国家的实际能力这种情况之下,以母后的身份来代替儿子实现对整个帝国的统治,更是具有了不容置疑的合法性与正当性。

五、“官僚君主制”:女主政治合法性的制度支持与文化制约

大一统的政治体制从理论上确立了君主一人统治的正当性和必要性,但从现实政治的角度出发,其统治的最终实现仍然不得不借助官僚集团这一外在力量的协助方有可能真正完成。因此,作为皇帝实现统治帝国必不可少的行政工具,官僚集团自产生以来就成为皇权的“公开”与“正式”的代理机构,并与皇权相互依存,共同构成了完整的政治体制——“官僚君主制”[17](P244)。

作为皇权公开、正式的代理机构,官僚集团凭借着自己在帝国政治体系中的特殊政治地位和文化身份,在为女主的统治提供现实的政治支持的同时,也成为了足以对其政治合法性造成挑战的最为重要的力量。

在官僚君主制的体制之下,一方面,由于大一统帝国的规模庞大和组织复杂,使得君主无法彻底操控官僚集团的一切行动,而不得不在客观上允许其具有一定的自主性;另一方面,相对于君主权位之产生的“世袭制”而言,科举制作为官僚集团加入帝国政府的“制度化渠道”[18](P3),使得“选贤任能”成为了他们得以产生的最主要的方式,这种对德行和能力的要求在客观上塑造着官僚集团高度的“理性成分(ra tionality)”[19](P87)。上述两个客观原因的存在,则使得官僚制度自产生之后就出现了一种“自主性”[12](P279)和“客观化”[19](P85)倾向,而不会完全依附于皇权而存在。

官僚集团一定程度的自主性和客观化倾向,使其与君权之间的关系成为了“一部不断摩擦、不断调整的历史”[19](P81),但就理论而言,君主专制的政治体制决定了惟有皇帝才是帝国最高的权力来源和唯一的权力主体,“所有的政治权力机构一无例外的都是皇帝的办事机构、派出机构和私人服务机构”[20](P309)。从这一意义上说,官僚集团对政治的参与,从根本上而言只是对皇权的“代理”,而非彻底的“代替”,是对帝制时代“治权”的有限分享,而非“政权”的彻底拥有。关于这一点,也在很大程度上也被官僚集团作为基本的常识和前提而予以接受。因此,作为君主实现政治统治的必不可少的工具,这一集团在接受君主权威的同时,也不得不接受女主在皇权出现真空之时参与政治、作为皇帝权限的补充而存在,从而为女主获得统治的合法性提供最为重要的政治力量的支持。

对于拥有了政治权力的女主而言,获得官僚集团对她们的政治合法性的支持,却也并非一帆风顺。事实上官僚集团在支持她的同时,对她所获得的权力和保有的地位,仍然持有着一种谨慎的反对态度。而这一点,则可以从官僚集团自身所具备的特质中得到解释。

从文化和政治身份而言,官僚集团并不仅仅是协助皇帝处理政务的纯粹职业官僚,同时还是身兼儒家正统意识形态的传播、维护于一身的“士大夫”,并“使其‘文人’的一面与‘官僚’的一面,充分地一体化了”[17](P9)。正是这种集文人与官僚的双重身份于一身,使得这些士大夫相信,他们由于对古圣先王之道的理解和继承而成为了“道”的代表和维护者,他们存在的价值与意义,除了在于向皇帝提供具体的行政支持之外,还在很大程度上体现为以“个体之自我挺立”姿态对统治者的政治权力进行“评估”[21](P132),并对其违反天道秩序的作为提出批评和反对。因此,在奉行正统儒家意识形态、集“文人—官僚”于一身的文官集团看来,女主跨越后宫界限对政治事务的参与,在很大程度上只不过是当皇权与政权之间无法有效衔接、从而出现权力的真空状态时,这一系统进行自我弥补和自我挽救的一种暂时现象,女主决不应当享有与男性君主完全一致的合法性。如果由女主长期占有权力,将在实际上造成对于天道秩序的破坏,因此,对她们的这种行为进行批判和反对,也成为了这一集道德秩序、政治权力于一体的特殊群体必须要完成的职责。因此,基于官僚集团在整个帝国的政治体系与文化系统中所占据的独特地位,他们毫无疑问成为了对女主统治之合法性带来极大挑战与质疑的最为重要的政治力量。

六、结语:女主政治合法性的基本性质与本质特征

尽管主流文化传统一直对女性参与政治事务持有坚决的反对态度,但是,帝制中国大一统体制下政治安排的若干基本特征,却在客观上赋予了女主获得政治合法性的制度化基础,并在几千年的政治史中最终留下了她们永恒的印记。然而,皇帝一元统治的政治理念与制度设计,在客观上一再坚持与强调的则是,惟有皇帝才具有最高的政治权威与合法的统治权力,除此之外的一切政治主体与统治形式都不具备终极意义上的正当性与合法性。从这个意义上说,即便女主获得了在特殊情况之下代替皇帝统治帝国的权力与机会,她也只不过是对皇帝职责的“代理”,而并非对他的最高政治权威的“代替”;她所享有的政治合法性性质,也更多地体现为帝国的“管理者”与“行政首长”,却难以获得帝国的“所有者”身份与“国家元首”的最高权威。就这个意义而言,她的政治合法性,从本质上而言,具备了“过渡性”、“不稳定性”和“个人性”的多重特征。

注 释:

① 关于“女主”的定义学界存在多种说法。在本文中,“女主”特指以公开、正式、直接的方式参与帝国政治事务的皇后和皇太后、太皇太后。至于那些以隐秘、非正式、间接的方式影响政治的后妃、公主等人,则不在本文的论述范围之内。

[1]鲍家麟.中国妇女史论集·四辑[M].台北:稻乡出版社,1995.

[2]赵凤喈.中国妇女在法律上之地位(附补篇)[M].台北:稻乡出版社,1993.

[3]Yuri Pines.The One That Pervades The All In AncientChinese PoliticalThoughts:The Origins Of‘The Great Union’Paradigm[J].T’oung Pao(通报),Vol.LXXXVI,Leiden 2000,280-323.

[4]秦 晖.传统十论[M].上海:复旦大学出版社,2004.

[5]Hsieh Bao Hua.Empress’Grove:Ritual and Life in the Ming Palace[J].近代中国妇女史研究,2003,(13):99-188.

[6]Dora Shu-Fang Dien.Empress Wu Zetian in Fiction and in History:Female Defiance in Confucian China[M].New York:Nova Science Publishers,Inc.2003.

[7]杜芳琴,王 政.中国历史中的妇女与性别[M].天津:天津人民出版社,2004.

[8][宋]范晔,[晋]司马彪.后汉书:第10卷[A].“皇后纪”[C].长沙:岳麓书社,1997.

[9]鲍家麟.中国妇女史论集续集[C].台北:稻乡出版社,1991.

[10][日]内藤湖南.中国史通论(夏应元译)[M].北京:社会科学文献出版社,2004.

[11]杜维明.东亚价值与多元现代性[M].北京:中国社会科学出版社,2001.

[12][美]S·N.艾森斯塔得.帝国的政治体系(阎步克译)[M].贵阳:贵州出版社,1992.

[13]刘厚琴.儒学与汉代社会[M].济南:齐鲁书社,2002.

[14][德]马克斯·韦伯.儒教与道教(洪天富译)[M].南京:江苏人民出版社,2005.

[15]Harold L.Kahn.The Politics of Filiality:Justification for Imperial Action in Eighteenth Century China[J].The JournalofAsia Studies,Vol.26,No.2.(Feb.,1967),197-203.

[16]张星久.母权与帝制中国的后妃制度[J].武汉大学学报,2003,(1):41-51.

[17][美]孔飞力.叫魂:1768年中国妖术大恐慌(陈 兼,刘昶译)[M].上海:上海三联书店,1999.

[18]阎步克.士大夫政治演生史稿[M].北京:北京大学出版社,1998.

[19]余英时.中国思想传统的现代诠释[M].南京:江苏人民出版社,2004.

[20]刘泽华.洗耳斋文稿[M].北京:中华书局,2003.

[21]林存光.儒教中国的形成——早期儒学与中国政治文化的演进[M].济南:齐鲁书社,2003.

The Legitimacy of the Female Rulers’Governance in Imperialistic China

MI Li

(Central South University,Changsha,Hunan 410083,China)

Even though the main culture tradition denied that female had any legitimacy to take part in political business,female rulers’governance still existed through the whole imperialistic China.The fuzzy boundary between the family and the state business,female rulers’status as‘small monarch’,the inherent limitation of the sovereign inheritance institution,the main culture’s worship to the filial piety,the special political system of the‘bureaucracy-emperor’,all gave some resources to their governance legitimacy.However,they didn’t have the ultimate legitimacy essentially;their governance were ‘transitional’,‘instable’and‘personal’.

imperialistic China;female rulers’governance;legitimacy

D442.9

A

1000-2529(2011)06-0056-04

2011-06-22

教育部人文社科基金青年项目“传统中国女主政治的合法性研究”(10YJC810034)

米 莉(1980-),女,陕西榆林人,中南大学马克思主义学院讲师,博士,伦敦大学亚非学院(SOAS)访问学者。

(责任编校:文 一)