最高法院访民的心态与表达

侯 猛

一、问题与方法

凡是进京上访的访民,必去的地方是位于北京南城的永定门。这里是中共中央办公厅、国务院办公厅人民来访接待室(以下简称“两办接待室”)、全国人大常委会办公厅人民来访接待室(以下简称“人大接待室”)、最高人民法院人民来访接待室 (以下简称“最高法院接待室”)的所在地。到这里来上访的大部分人生活在社会底层。这种生活状态,不仅表现为他们在物质上相对贫困,在行动上表现为抗争和维权,同时又被主流社会所忽视和排斥。他们有着自己的生活世界,以及他们对这个世界的理解。观察和解释这些人的心态及其行为逻辑,有助于深化当代信访制度效果的讨论。

已有的信访研究,比较偏重制度建构和改革建言,〔1〕例如,于建嵘:“中国信访制度批判”,《中国改革》2005年第 2期,页 26-29;应星:“作为特殊行政救济的信访救济”,《法学研究》2004年第 3期,页 58-71;季卫东:“上访潮与申诉制度的出路”,《青年思想家》2005年第 4期,页 5-9;李宏勃:《法制现代化进程中的人民信访》,清华大学出版社 2007年版;张炜:《公民的权利表达及其机制建构》,人民出版社 2009年版;张丽霞:《民事涉诉信访制度研究——政治学与法学交叉的视角》,法律出版社 2010年版。例如批评信访对法律制度的功能替代和侵蚀。〔2〕See,Carl F.Minzner,Xinfang:anAlternative to FormalChinese Legal Institutions,42Stanford Journal of International Law(2006),pp.103-179.也有一些基层信访的经验研究,〔3〕例如,应星:《大河移民上访的故事:从讨个说法到摆平理顺》,三联书店 2001年版;郑卫东:“农民集体上访的发生机理:实证研究”,《中国农村观察》2004年第 2期,页 75-79;应星、汪庆华:“涉法信访、行政诉讼与公民救济行动中的二重理性”,载吴敬琏、江平主编:《洪范评论》(第 3卷第 1辑),中国政法大学出版社 2006年版,页 191-221;胡荣:“农民上访与政治信任的流失”,《社会学研究》2007年第 3期,页 39-55;张炜、张永和:《临潼信访:中国基层信访问题研究报告》,人民出版社 2009年版。不过对访民特别是访民对法律认知的考察还不充分。由于制度的有效运转需要人的配合,脱离访民的需求和认知而提出逻辑上完美的建议,无助于现状改善。基于此,本文的研究重心是访民而不是制度本身,试图通过对访民群体的理解,来展现信访制度的实际运作过程及其局限。

本文的调查对象是各地来北京上访的访民,主要是到最高法院上访的访民。之所以研究最高法院的访民,一方面是因为这是对自己多年最高法院研究的延伸,材料更容易获得和便于发现问题;但还有两个重要理由:一是最高法院访民的规模很大。尽管官方没有披露全部数据,但根据我的观察和调查,最高法院访民的数量可能占到全部进京访民的 50%以上。如此大规模的人数能在一定程度上保证调查样本的代表性。二是在近年来全国各级法院的来访总量呈现下降趋势的同时,最高法院的来访数量反而呈现上升趋势。这一奇怪的变化,使得研究最高法院访民心态显得更为必要。

表 1 全国各级法院来访总量与最高法院来访总量(人次)〔4〕数据一部分来自于《中国法律年鉴》,以及通过官方披露的相关信息推算出来(缺 2007、2008年)。

本文主要的调查地点是位于北京南二环永定门附近的最高法院接待室,该接待室于2009年 11月迁至靠近南四环的红寺村。由于最高法院访民往往还去其他接待室上访,因此,其他的调查地点还包括两办接待室、人大接待室,以及位于月坛南街的国家信访局。调查前后持续了 2年。从 2009年 1月 18日至 2011年 1月 26日,〔5〕这次回访主要是因为此前的 1月 24日,温家宝总理第一次到两办接待室接见访民。相关报道参见张宗堂、邹声文:“‘让政府工作更加符合人民的意愿’——温家宝总理到国家信访局就政府工作听取来访群众意见”,载《人民日报》2010年 1月 26日,第 1版。作者进行过 7次实地调查访问,中间有一定的间隔性。前期调查主要集中在永定门周边地区、月坛南街,后期调查主要在红寺村。主要调查方式是参与观察。最初由一位常年在最高法院上访的李女士牵线,前后大约对 40-50位访民进行过时间长短不等的访谈。在这些访民中,见到最多的是李女士,我每次回访总能见到她。因为她常年就露宿在最高法院接待室的街边。此外,还经常见过几位访民,而更多的访民只见过一次。除了主要调查访民以外,我还对从地方来京的接访者,包括各地来京的法官进行过少量访谈,并与访民的访谈材料进行对比,从而初步验证访谈的可靠性或真实性。

二、漫长的上访路

进京上访只是访民寻求诸多纠纷解决方式的一种,很可能也是最后一种方式。当地方政府和法院难以满足他们的申诉要求,同时又没有其他关系可以摆平时,那些最为执着的一群人就会进京上访。以涉诉上访为例,大部分访民是由于对地方法院的终审判决不服但又不符合再审条件,从而逐级上访直至进京上访。但也有一部分案件当事人,尽管不服地方法院终审判决,但他们有实力因而也会想尽各种办法、调动各种关系争取法院再审,而不是将进京上访作为唯一渠道。相比之下,访民特别是进京访民是一群既没有强有力的关系,也没有足够的经济实力,只能去上访的社会底层群体。

凡是能进京上访的案件,本身就表明具有地方难以解决的复杂程度。进京上访一次就能解决问题的可能性非常小,访民多次进京上访的现象也就非常普遍。有的人到后来干脆就长期或常年呆在北京,不再回乡。这些人就是俗称的“老访民”或“上访老户”。每逢“两会”、“五一”、“十一”前后,是老访民进京上访的高峰时期。而在这些时间段,各地政府也在大规模调人进京接访或称“劝返”。长期滞留北京的老访民到底有多少,没有人能说得清,但散落在南城已有数个“上访村”。〔6〕参见傅颖红:“‘上访村’的村民们”,《中国改革:农村版》2004年第 11期,页 20-20;苏永通:“‘上访村’的日子”,《中国改革:农村版》2004年第 12期,页 54-55;王健:“北京‘上访村’调查”,《民主与法制》2007年第 5S期页 10-12;董瑞丰、葛维樱 :“‘上访村’里看民情”,《瞭望》2007年第 4期,页 8-10。这些“上访村”并非行政区划,而是大量访民由于集中住在一起所形成的聚居点。除了租住在“上访村”的访民,还有一部分访民住在老北京汽车南站的候车室,甚至露宿街头。特别是每年冬天,永定门桥底的人行通道里住满了人。

对更多进京的新访民或并不频繁进京的老访民来说,他们常常要找临时住的地方。这么大的住宿需求量,也导致出现每天在接待室门口聚集的不仅有访民,也有为数不少附近旅店的“托”。他们混在人群中,不停地询问是否要住宿。例如,在中午接待室有两个小时的关门时间,他们就会允诺“车接车送”,中午将访民接回宾馆休息,下午开门再送回来。不仅是住宿,上访还促成了周边地区各种生意的兴起。像复印信访材料、法律咨询、餐饮,都形成了一定程度的市场竞争。在做生意的人当中,有很多自己就是老访民。他们或者复印各种信访政策法规叫卖,或者“以租养租”,即将自己租来的房间再转租床位。

随着时间的推移,新访民会慢慢变成老访民。他们之间除了上访次数的区别之外,主要表现在生活状态和获取信息方式的不同。新访民进京,人生地不熟,往往会向老访民打探信息。这些信息包括各部委接待室的职能分工、办公地点以及在京日常生活的安排。这些信息很多时候是通过交谈分享获得的,因而也是免费的。

对于新访民而言,案件由于终审不久,还有申请并获得再审审理的可能性。但老访民的案件拖的时间越长,新证据的获得就越困难,法院能够决定再审的概率也就越低。特别是 2009年最高法院对上访进行改革以后,老访民的希望基本落空。改革主要是对上访案件进行重新分类登记,即区分为初访、续访和其他来访登记。初访和续访的案件类型,包括不服最高法院二审判决、不服高级人民法院(以下简称“高级法院”)二审判决、不服高级法院驳回、不服高级法院再审改判、申请执行监督。其他来访登记类型,包括持中级人民法院 (以下简称“中级法院”)以下法律文书、最高法院已审查处理、非诉讼来访。其他来访一般只登记不接待,向访民说明情况后劝离。初访登记后一般都予以约谈,相比之下,续访被约谈的可能性就少很多。老访民的案件最终会被认定为信访终结,而不再约谈。

在最高法院接待室约谈的几类案件中,不服最高法院二审判决来上访的情况极少,至少不会来排队领表,等待约谈。这是因为能够将官司打到最高法院的当事人,其实力往往不一般,他们会动用各种关系例如,领导批示、人大代表转函或检察院抗诉等方式努力进入再审。最高法院约谈的大部分案件,是与高级法院有关。所谓有关,指的是这些案件经过了高级法院审查、判决或驳回裁定。这些案件即使到了最高法院,经过填表登记以后,约谈经常先由各高级法院派人进入最高法院参与接待。也因此,在最高法院接待室周边,不少省的高级法院在附近租房长期办公。各省法院“驻京办”扎堆现象俨然形成。

大部分被约谈的案件,是已经由地方法院 (包括高级法院和中级法院)二审终审,当事人要求再审或继续申诉。涉诉上访案件的案由主要是刑事犯罪、土地征收、房屋拆迁,也有劳工、医疗事故、婚姻和邻里纠纷。土地房屋案件是最近十来年随着城市化进程大量出现的类型,而争议集中在赔偿或补偿金额的多少。上访时间更长的案件往往是刑事案件,这些案件的访民有的是案件当事人,有的则是案件当事人的亲属,不少已经上访了二三十年。我甚至遇到一个1956年最高法院刑事庭判决的反革命言论案件。案件当事人因为年老已经去世,但去世之前仍嘱托他的后代继续上访,为其平反,恢复名誉。更为痛心的是人命案,特别是人已经被枪毙的案件。因为涉及刑事政策调整或承办人责任追究,这类案件较之一般刑事案件,被翻案的可能性微乎其微。

与上述大部分已经终审的上访案件相比,也有少部分访民上访的是正在审理当中的案件。访民的基本出发点是希望能够进京上访,让中共中央以及最高法院等中央部门来影响正在进行中的地方法院审判。调查中还发现,对正在死刑复核的案件进行上访的访民也越来越多。这是因为最高法院在 2007年初收回死刑复核权后,当事人的律师已经没有介入死刑复核的机会。〔7〕参见《最高人民法院关于复核死刑案件若干问题的规定》(法释〔2007〕4号)。但当事人的亲属又迫切希望打听案件复核进展情况,或要求提交新的证据,因而也只能到最高法院接待室上访。

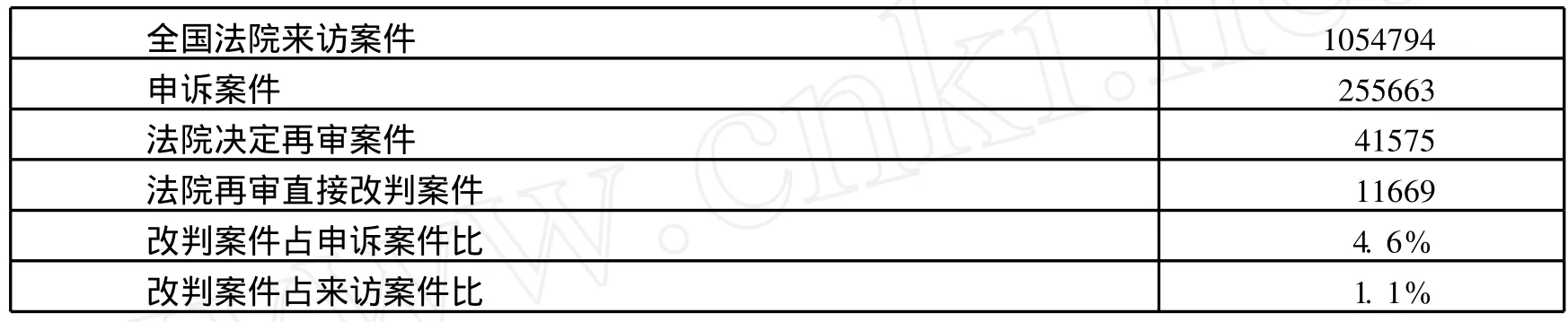

三、“天”的想象与移情

这些上访的案件究竟有多少被最终解决,实际上很难拿出精确数据。因为很多案件经过多次协调息访以后,访民可能又会因为各种理由而重新上访。从现有数据来看,2009年再审改判案件仅占到当年全国法院来访案件的 1.1%。而且这 1.1%的改判比例,是全国各级法院的案件,而并非仅仅是进京访民的案件。即使有进京访民的案件,那么改判结果也并不意味着访民对结果满意,其愿望已经得到满足。

表 2 2009年全国法院来访与再审案件数量(件)

那么究竟是怎样的力量,使得访民在希望渺茫的情况下,仍然矢志不渝进京上访?

受屈申冤是激励他们进京上访的最大动力。这些进京上访的访民,很多是在地方受尽各种屈辱甚至暴力,活得没有尊严,没有“面子”,心中有“气”。〔8〕参见应星:“‘气’与中国乡村集体行动的再生产”,《开放时代》2007年第 6期,页 106-120;陈柏峰:“‘气’与村庄生活的互动——皖北李圩村调查”,《开放时代》2007年第 6期,页 121-133。他们相信,如果在“地”方受到冤屈,“天”下总还是有说理的地方。而这个能够说理的地方就是京城,就是朝廷,就是中央。中央代表着“天命”,能够主持公道。也因此,地方千错万错,中央不会出错;地方千错万错,中央总会出面纠错来帮助访民洗刷冤屈。老百姓这样一种对“天”的想象和移情,在很大程度上能够解释为什么中国社会一直有京控的传统。〔9〕参见(美)欧中坦:“千方百计上京城:清朝的京控”,谢鹏程译,载高道蕴、高鸿钧、贺卫方编:《美国学者论中国法律传统》,中国政法大学出版社 2004年版,页 512-551。

老百姓之所以存在着对“天”的想象和移情,来自于数千年来的中国大一统体制。大一统体制秉持天下观念。所谓天下观念是由上帝(上天)——王君——下土 (下民)这样的上下关系所构成。将天之理念实践、扩展至全天下的,乃是“天子”。将天之理念作为实践目标而接受时,称之为“天命”。天命的内容,就是安定天下之民的日常生活。〔10〕参见(日)渡边信一郎:《中国古代的王权与天下秩序》,徐冲译,中华书局 2008年版,页 10-12。而且,自汉代以来就有“诣阙上书”的传统,即任何人都可以在阙门上书。阙门位于宫城正门之前,“是将天子·皇帝之至尊自俗界区别出来,并对民众阐明皇帝所具现的礼法与秩序的装置”。“诣阙上书”的具体内容,主要是冤罪的再审请求。〔11〕同上注,页 109-111。

这种向天子·皇帝上书的传统延续至今。过去皇帝是“奉天承运”,而如今中央则是受命于天。也许并非偶然,现在两办接待室的所在地先农坛,曾是明清两代皇帝每年春季亲耕的地方。所谓亲耕,意味着作为天子的皇帝要在此体恤民情,倾听民间疾苦。所以对于相当多的进京访民而言,案件在法律上终结与否并不重要,重要的是他们相信,地方欺上瞒下,中央并没有获得真实的信息。他们想让中央知道他们的疾苦、倾听他们的冤屈,从而一步到位解决自己的问题。

也因此,涉诉案件访民进京上访起初的主要目的地,并不是或主要不是到最高法院上访,而是要到中共中央上访。尽管两办接待室的工作职责中已经明确排除了受理涉诉案件,但在访民看来,如果法律不能解决他们的问题,也许是国家法律本身有问题。在国家法律之上还有更高的价值判断,那就是“天理”。“天理”高于“法理”的观念,多少已经带有自然法思想的味道。最高法院实际上代表着国家的实在法,而中共中央则代表着高于国家法的“天命”即自然法。中央会秉持“天理”,来校正国家法律的不足,从而实现个案正义,维护个人的尊严。即使是现在访民的维权意识越来越强,这种维权意识往往与反对权力滥用和制约权力的观念紧密联系,但访民反而寄希望代表“天命”的中央权力的介入和改变。这是因为在现有体制下,借助于中央权力来制约地方权力滥用,能够实现公民维权效果最大化。〔12〕See,Keith J.Hand,Using Law for a Righteous Purpose:The Sun Zhigang Incident and Evolving Forms of Citizen Action in the People’s Republic of China,45Colum bia Journal of Transnational Law(2007) 114.

这种对“天”的想象和移情,既有真实的基础,也有虚幻的一面。因为案件如此之多,中央并不可能自行帮助解决每个访民的问题。但他们仍旧年复一年、月复一月进京上访,哪怕不再被允许登记和约谈,他们对未来仍然充满希望,变成信念,甚至迷信。2009年两会期间,一天下午最高法院接待室下班后,从小小的院子里竟涌出数以千计的人们。我遇到一位出来的中年妇女,问道:“问题拖了这么多年还没有解决,为什么还继续来京上访?”她说:“我每年都来几次,也知道问题一时半会儿解决不了。但我还是要来,我就是来烧香拜佛的,希望将来会出现奇迹。”

有这种想法的人并不在少数。越来越多的人也相信了,中央短期内不可能解决他们的问题。但他们残存的信念是,或许有一天中央政策会发生根本变化。所以他们会特别留意中央最高领导人每一次涉及信访的讲话,以期待政策的重大调整。但一切都需要时间。访民已经不期待自己的问题会得到很快解决,但进京上访已经成为必须、成为仪式、成为生活方式,成为生活的全部。〔13〕我认识的一位江苏访民,在 2011年两会期间被地方接访回乡。但回乡第二天就返回北京,尽管最高法院早就不再约谈他的案件。

四、强化的群体认同

相互倾诉强化了这种生活方式的建构。访民最期望向中央倾诉,但由于上访案件数量巨大,中央没有足够能力解决所有问题,包括最高法院在内,最后还是要交由地方政府或地方法院来处理,短时期也很难得到妥善解决。于是,访民也会转而向局外人,特别是媒体倾诉,这样或许他们的案件能得到更快解决。有更多的渠道反映他们的冤屈,这也许是他们愿意进京上访而不愿呆在家乡的很重要的原因。但是,媒体也只能帮助到极少数访民而不可能解决绝大多数访民的问题。

此时,倾诉本身就成为目的。哪怕有个局外人能够愿意倾听,他们也会滔滔不绝。2009年 1月 18日,当我第一次去最高法院接待室调查时,天气寒冷,我在室外站了差不多 5小时,但没办法走开。因为有二三十个访民围着,要和我说说他们的案情。尽管我一再声明自己只是个调查者,解决不了什么问题,但他们还是争着倾诉他们的悲惨经历,甚至因为谁先讲后讲,讲多长时间而发生争执。有的访民甚至哭着给我跪下,更多的则在说完以后把申诉材料塞给我,希望能够给予他们可能的帮助,例如将冤情在网上公开。2010年 1月 26日,也就是温总理去国家信访局接见访民消息见报的第二日。当我再次回访时,同样的情形再次出现。

这样一个被主流社会边缘化的亚社会群体,他们能够被外界或外人倾听的机会,实在是少之又少。这些访民即使被有关部门约谈,也只能扼要说明,而难以全面展开。哪个访民一说起来,不得说个三天三夜?即使是遇到个平常人,也不可能有足够时间和耐心去倾听他们。因此,更多的倾诉是发生在访民之间。他们有更多的时间,因为他们大部分时间是在等待。他们常常在等待过程中碰面,聚成一团,相互倾诉各自悲惨经历和最近进展,并相互慰藉。

相互倾诉强化了访民彼此的认同,以及整个上访群体的认同。〔14〕诉苦与认同的密切联系,还可见于革命时期的农民诉苦会。诉苦强化了农民的阶级认同和国家认同,共产党也因而成功实现了对国家的有效治理。参见郭于华、孙立平:“诉苦:一种农民国家观念形成的中介机制”,《中国学术》2002年第 4期,页 130-157;李里峰:“土改中的诉苦:一种民众动员技术的微观分析”,《南京大学学报》2007年第 5期,页 97-109。“当一批人从共同的经历中得出结论 (不管这种经历是从前辈那里得来还是亲身体验),感到并明确说出他们之间有共同利益,他们的利益与其他人不同(而且常常对立)时,阶级就产生了。”〔15〕(英)汤普森:《英国工人阶级的形成》,钱乘旦等译,译林出版社,页 1-2。这种较高程度的群体认同,〔16〕有关群体认同的讨论,参见(美)哈罗德·伊罗生:《群氓之族:群体认同与政治变迁》,邓伯宸译,广西师范大学出版社 2008年版。让访民之间的相互帮助更为可能、更为普遍,哪怕是微不足道。例如,比常人更多的寒暄问暖、上访信息的传递与分享,以及生活上的相互照应。在最高法院接待室旧址的门口一侧,曾长期露宿数户访民。他们在此安营扎寨,彼此并无亲缘和地缘关系,但在日常生活中有更多的互帮互助,有的甚至因此而生活在一起。此外,如果有访民受到地方接访者的殴打,附近的访民即使是互不相识,听到消息后也会纷纷过去声援。

当上访已成为访民的生活方式,当访民有了更多的群体认同,那么在北京滞留不归,可能就是不错的选择。我常常问他们为什么不回老家,反而呆在这里过苦日子?他们会说回不去了,地没了、房塌了,有的甚至亲人也不在了。这样的回答意味着,他们已经脱离原先生活的社区,甚至被当地人歧视和排斥。在当地人看来,这些访民是不合群的,甚至是有些不务正业、脑子不正常。即使是这些访民的亲人或亲戚,有时也很难认同当然也说服不了这些访民的上访行为。因此,他们在当地很难获得理解和支持。只有当他们来北京和其他访民呆在一起,不仅可以相互倾听、平等交流,在平等基础之上,他们可以相互分享痛楚、相互理解、相互尊重。当越来越多的访民滞留不归,也就催生了聚居的“上访村”。可以说,进京访民不仅是空间意义上被隔离的社会群体,〔17〕典型的空间隔离现象,是美国曾实行的“隔离但平等”的种族隔离政策。它试图通过为不同种族提供表面平等的设施或待遇,从而使实施空间隔离的做法合理化。此外,还可参见黄怡:“大都市核心区的社会空间隔离——以上海市静安区南京西路街道为例”,《城市规划学刊》2006年第 3期,页76-84。也是心理意义上被隔离的社会群体。

与同样生活在社会底层的乞讨群体相比,不少访民虽然露宿街头,与他们的流浪方式和生活水平类似,但两类人群仍有明显差别。最大的差别是访民有“气”。这意味着他们有更为强烈的自尊心。当“尊严长期受辱会激发心理变化,最终可能导致暴力和破坏行为”。〔18〕(美)罗伯特·W.福勒:《尊严的提升》,张关林译,上海人民出版社 2008年版,页 19。这也就是为什么访民更有可能被政府认为是社会不安定分子,而被重点管制。我的访谈也说明了这一点。在国庆 60周年前,地方纷纷将访民劝返回乡,但仍有访民特别是长期滞留北京的访民呆在北京。有一位访民告诉我,她没地方呆,白天就拉上行李、推着三轮车到处走。当受到带红袖章的社区志愿者盘问时,宁可说自己是流浪乞讨,也不敢说自己是上访的。另外的差别还表现在,少部分访民虽然也捡破烂,但一般不会向人乞讨,因为起码要活的有尊严一些。

生活在社会底层的访民,可能是比较偏执的一类人群。而这其中,进京上访的访民又是最为偏执的。所谓最为偏执,是相对于只到县、市、省上访的访民而言。那些访民如果到县、市、省上访没有结果,可能就会终止上访。但总还会有一部分人,仍然执着继续来北京上访。偏执即使是特别偏执,也并非是常人所理解的精神病。我所访谈的大多数访民的精神状态是正常的,至少交谈起来如此。而在接触到的几十个人当中,大概只有 2人,交谈时明显发现而且其他访民也指出,他们有神志不清、语言表达混乱的症状。在进行深度访谈时,还会发现个别访民可能患有被迫害型妄想症,而长期上访的磨难,又进一步加重了他们的病情。他们是没有好的治疗条件的,因而也不可能健康的、体面的活着。

五、有限的表达与实践

涉诉访民上访的主要方式是到最高法院接待室领表登记、递交材料,然后等待约谈。最高法院接待室即最高法院立案二庭,其内部重新组建了综合、立案、刑事、民事、行政、办信等十四个合议庭。接访办案工作模式实行从接谈处访、审查立案及判后释疑全过程负责处理。办信工作模式设定分拆、录入分流、初审三个程序对来信进行筛选,将具有诉讼或实质性涉诉来访内容的信件分离出来处理。由于接待室采取当月领表,当月约谈,过期重新领表的做法,所以往往在月初的那几日,半夜排队领表的现象经常出现。另外,由于最高法院自 2009年 8月初开始,曾向部分省份如河北、辽宁、河南、山西、内蒙古派驻接访工作组,〔19〕统计显示,8月份的进京涉诉访比 7月份减少了 21.7%。参见荆龙、王胜全:“深入基层解决涉诉信访化解纠纷为国庆 60周年创造和谐稳定环境──访最高人民法院常务副院长沈德咏”,载《人民法院报》2009年 9月 28日,第 1版。因此,在那段时间接待室也不接待这几个省份的访民,有些访民由于没有及时获得这一信息,因而被拒绝领表接谈。

表格及其附属材料,是访民申冤的书面表达。2009年底,最高法院改革表格形式,用绿、黄、红三种颜色的表格分别标识初访、重复访和越级访,〔20〕参见罗书臻:“畅通申诉渠道规范案件办理保障公民诉权——最高人民法院审判委员会专职委员刘学文就申诉立案大厅一年来运行情况答记者问”,载《人民法院报》2010年 11月 19日,第 1版。同时栏目设定也简明扼要。这有助于提高分案和办案人员的工作效率。但即便如此,对于不少访民而言,写字仍是一个大问题。〔21〕中国古代传统对于不能书写文章的庶民,准备了与上书等同的装置,即登闻鼓。所谓登闻鼓,就是在出现了通常的行政与司法手续不能解决的问题或者百姓、官吏请求再申冤罪的场合,用来击打的一面大鼓。参见渡边信一郎,见前注〔10〕,页 112。这些访民往往年纪很大,又多从农村出来,文化程度较低,收集和撰写材料,甚至如何填表就有较高难度。于是在信访室周边,也就出现了专门代写诉状或填表的人。但也有这样的人:我所访谈的一位农村老太太,如今已经是七十多岁,孤身一人在北京上访。她在 1990年代初期开始上访时,并不识字,为了上访,她硬是一笔一划学会了写字。厚厚的上访材料为访民所格外珍视。一部分访民在上访途中可能会将材料丢失,这种情况多发生在他们被城管“抄家”或被地方政府关进“黑监狱”时抄走。因此,访民往往会复印很多份,有的会事先交付给其他认识的访民那里。

在经历正常的上访程序和漫长等待以后,很多案件很难有最终的处理结果。这是因为,上访案件本来就比一般案件更为复杂,属于疑难案件。访民对案件的诉求要更为坚决,甚至苛刻。从访谈的数十个案件来看,大部分访民的诉求有道义上的正当性,〔22〕所谓道义上的正当性,是指符合民众的生存伦理和社会公正感。参见詹姆斯·C.斯科特:《农民的道义经济学:东南亚的反叛与生存》,程立显、刘建等译,译林出版社 2001年版。是有理的,但大多数上访案件实际上已经丧失法律上的正当性,例如程序已经终结或证据已经灭失。在现有制度框架内,这些上访案件基本不可能获得法律上的权利救济。访民对正义的认知与法律的界定已经出现很大背离。这也就是吉尔茨所声称的情形,在第三世界发生的“业已确立的正义观同从外部引入的、更多反映现代生活方式和压力的正义观之间的紧张”。〔23〕参见 C.Geertz,“Local Knowledge:Fact and Law in comparative Perspective”,in C.Geertz,Local Know ledge,New York:Basis Press,1983,pp.167-234;朱晓阳:《纠纷个案背后的社会科学观念》,载苏力主编:《法律和社会科学》(第一卷),法律出版社 2006年版,页 159-198。

在这样一个法律已不可能彻底解决上访案件的背景下,一部分访民就会采取其他各种可能的方式来表达诉求,以期望政治力量有更多介入。尽管风险也很大,有时还的确能够起到一定效果。常见的方式是到政府门口而不是信访室申诉。目前信访部门和政府机关实际上是分开办公,往往相距甚远。例如,最高法院的办公地点是在二环以内的东交民巷和崇文门,但接待室则在南四环的红寺村。由于对政府构成最直接紧急压力的是群体上访,群体上访基本上不被官方和法律所肯定。《信访条例》第 20条已经明确禁止,上访出现围堵、冲击国家机关,拦截公务车辆,或者堵塞、阻断交通的情形。进京访民包括最高法院访民,常常会在敏感时期去天安门广场“散步”,如果被警察发现,就会被通知让地方政府接走。多数情况下,如果访民采取较为激烈的抗争方式,就会被采取强制措施,例如拘留。此外,还有劳动教养,这是与宪法的人权条款相违背的一种强制措施。〔24〕参见陈瑞华:“劳动教养的历史考察与反思”,《中外法学》2001年第 6期,页 657-673;陈兴良:“中国劳动教养制度研究:以刑事法治为视角”,《中外法学》2001年第 6期,页 689-700。如果访民的抗争行为不构成刑事犯罪的标准,各地人民政府劳动教养委员会可以对其进行劳动教养,为期六个月到两年不等。

最近在访民中出现的一种抗争方式,是要挟“自杀”。过去数年来,以“自杀”为策略,往往是农民工为了向企业讨薪。〔25〕参见徐昕:“中国农民工为何以死抗争?”,《二十一世纪》2007年第 4期,页 114-123。但现在在上访群体中也开始出现,以“自杀”为策略来要求地方机关即刻解决问题。我在最高法院接待室访谈时就听说在北京,有的访民可以爬到高架塔上长达数天,迫使地方机关现场兑现。但这种抗争方式,有相当大的风险。一旦访民下来,地方机关很可能会采取强制手段对其拘留甚至劳动教养。例如,以勒索政府或危害公共安全之名进行关押裁判。

最极端的表达方式莫过于自杀。与以自杀为要挟手段不同,这种自杀是走投无路,生活绝望的表现。这类人群自杀的反常发展,似乎反映出当代社会问题的严重程度。〔26〕参见(法)迪尔凯姆:《自杀论:社会学研究》,冯韵文译,商务印书馆 1996年版,页 372;吴飞:《自杀作为中国问题》,三联书店 2007年版,页 11-12。北京每年都有访民自杀的个案,有的个案甚至还发生在闹市区。此外,还有访民在京其他非正常死亡的个案,例如,无家可归的访民病死、冻死甚至被杀死。但这些信息,大多不是基于公共媒体的报导,也并非本人亲眼所见,而是来自访民的口耳相传。根据我的观察,对于这些上访中的突发事件,访民之间的信息传播速度非常快。

六、攸关大局的上访问题

几乎所有进京上访的最高法院访民,不论是涉及民事、刑事还是行政案件,都是要来向中央申冤,同时连带告地方的状。这个地方既包括地方政府及其官员,也包括裁判的各级地方法院。也因此,访民的上访行为在一定程度上重构了中央与地方关系,形成访民、中央和地方三方势力博弈的格局。〔27〕参见崔之元:“‘混合宪法’与对中国政治的三层分析”,《战略与管理》1998年第 3期,页 60-65。大量的访民集聚在北京,不仅对北京的城市治安管理构成巨大挑战,给中央也带来相当大的压力。中央希望从“维稳”出发,防止访民借机闹事,影响国家形象,同时要求地方机关切实有效地解决他们的问题。由此,信访的主要功能也发生了微妙变化。过去强调信访的主要功能是倾听民众疾苦,是中央了解地方的信息渠道之一;〔28〕参见陈柏峰:“古今中国‘真相’了解体制暗合的思考”,载范忠信主编:《中西法律传统》(第四卷),中国政法大学出版社 2004年版,页 267-290。信访作为党密切联系群众的重要方式,有助于党和政府克服官僚主义、改进工作作风。〔29〕毛泽东:“反对官僚主义,克服‘五多五少’(一九六〇年三月三十日)”,载《毛泽东文集》(第八卷),人民出版社 1999年,页 166-168。

当信访方式由以来信为主转向来访为主以后,信访的这种联系群众、信息获取的功能实际上已经退而其次。信访部门工作的首要目标,是如何化解进京上访的压力,将矛盾转交给基层处理。在这种大背景下,中央提出要把各类矛盾的解决化解在基层,要求地方各级部门想方设法化解矛盾,由此推行大调解、大接访在内的各种社会综合治理的办法。〔30〕参见“周永康在专题研究部署信访工作时强调实实在在解决好涉及群众切身利益突出问题”,载《法制日报》2010年 7月 17日,第 1版。中央信访部门开始对各省各地的信访数量进行统计评比,并对解决信访不力的省份提出批评。在各种量化考核的压力下,各地纷纷派人到北京接访,对访民进行劝说,或者与访民讨价还价、重新协商谈判。

访民的进京上访行为事实上等于是给中央施压,中央进而将压力转给地方,地方再向访民施压。每一个施压环节都有讨价还价的余地。而其中最重要的环节,是地方向访民施压。实际上,访民对地方并不信任,因为很多时候正是地方侵犯了他们的基本权利。〔31〕See,Yongshun Cai,Local Governments and the Suppression of Popular Resistance in China,The China Quarterly(2008),193:24-42.但在中央压力之下,地方政府或法院只能软硬兼施。其直接后果就是,在不久的未来往往又促成访民新诉求的产生。例如,有相当多的地方为了尽快化解纠纷,采取包括协商谈判、调解甚至政府拨款、捐款等各种方式,至少能够做到让访民当时基本满意,并且同时要求访民保证不再上访。但我所访谈的案件中,就有不少是访民对当初签订的各种协议书表示反悔,认为是当初上了政府的当,因而继续上访。

上访已经不仅仅是一个法律问题,而是一个中央集权体制下涉及稳定的政治问题。为了维护北京稳定,大批地方接访人员进京接访并常驻北京。在某些特定时期,例如奥运、国庆、两会期间,由于访民大量涌入北京,地方还会临时抽调大量人员前来接访。基于层层负责制的压力,地方接访人员也要完成任务。特别是在特定时期,大量访民来京,地方临时抽掉的接访人员往往不认识也很难认识各地访民。在实践中,地方接访也有了各种各样的办事方式。例如,安排接访人员混入在各信访机构内外的访民中,询问其来自哪里,甚至直接听口音。一旦大致确定,然后召集更多的接访人员,或好言相劝,或直接强行带走,安排返乡。这也就催生了所谓的“黑监狱”的出现。“黑监狱”实际上是各地安置上访人员的中转站。甚至有些地方的访民返乡后,还会被送进“学习班”,其人身自由仍然受到限制。非法限制人身自由,无疑增加了访民上访的沉淀成本。这反而更坚定了其继续上访的决心,控诉非法拘禁也成为上访的一项新诉求。但同时也须指出,地方这些种种侵犯人权的做法,是在维稳大局和中央压力之下,被迫卷入其中。所谓被迫,是因为就所访谈的案件来看,尽管上访是宪法第 41条所规定的一项基本权利,但不少案件在法律上已经终结。地方法院没有法律上的过错,而与民事案件原本没有关系的地方政府更没有过错。只是因为上访,地方政府才不得不卷入民事纠纷的协调,不得不与访民协商谈判。特别是对法院而言,法院的职能也被迫从审判延伸到社会救助职能。〔32〕肖波:“从‘权力导向’到‘规则导向’——论涉诉信访治理模式的转型”,《浦东审判》2008年第3期。不过,越来越多的上访案件,特别是在房屋拆迁、土地征收案件中,地方政府往往为了地方整体利益和经济发展,而更多牺牲个人利益。暴力行为当然应该禁止和谴责,但如果排除徇私舞弊的情形,这种更多牺牲个人利益的做法,是个人利益服从集体利益的“大局”意识〔33〕参见邓小平:“坚持四项基本原则 (一九七九年三月三十日)”,载《邓小平文选》(第二卷),人民出版社 1994年版,页 175。的最佳脚注。

上访不单单是一个政治稳定问题,也是失业而且主要是隐性失业的问题。所谓隐性失业,是指具有劳动能力并在职工作但工作量不足,不能通过工作获得社会认可的正常收入,虽有工作岗位但未能充分发挥作用的失业,或在自然经济环境里被掩盖的失业。〔34〕参见袁乐平、周浩明:《失业经济学》,经济科学出版社 2003年版,页 187-220。绝大多数长期滞留北京的访民没有固定工作,而其他大部分进京上访的访民也是以不工作为代价。只有少部分访民还有正式工作,只能在节假日来京上访。频繁来京的访民,如果是农民的话,除非特别情况,往往是在农闲的时候过来。如果从年龄上来看,访民中年老的人要比年轻的人多得多,这也是因为老年人退休或已经不再干活种地,处于无事可做的境地。这些都属于隐性失业的情形。但隐性失业虽是上访的必要条件,但却非充分条件,因为过去同样存在着隐性失业,但却没有那么多上访的问题。而当代社会转型中的矛盾激增、上访成本的降低,〔35〕上访成本的降低,除了体现在来京交通更为便捷以外,还有以下一些表现:为了解决有工作的访民的上访问题,专门的上访代理人也开始出现。当访民群体成规模以后,围绕着上访又形成了各个产业,不论出租、复印或餐饮。这些不仅创造了新的就业机会,而且形成了上访的产业链。这些都是促使更多访民进京的重要因素。

上访问题的解决,根本上依赖于政治改革和经济发展,特别是经济转型的快速完成。但经济发展并不会必然带来包括幸福感和尊严感的增加。〔36〕参见瑞士布伦诺·S.弗雷、阿洛伊斯·斯塔特勒:《幸福与经济学:经济和制度对人类福祉的影响》,静也译,北京大学出版社 2006年版,页 189-190。从具体层面上讲,安置访民的不应是地方政府的接访人员,而需要更多包括社会救助、心理治疗等社会工作者的介入。尽管《信访条例》第 13条第 2款规定:“信访工作机构应当组织相关社会团体、法律援助机构、相关专业人员、社会志愿者等共同参与,运用咨询、教育、协商、调解、听证等方法,依法、及时、合理处理信访人的投诉请求”,但实际上由于各种原因,相关社会团体或社会工作者参与程度十分有限。从宏观上来讲,国家在经济发展过程中,应该效率和公平兼顾,禁止权力滥用,建设一个更公正、更平等、更包容的社会,〔37〕福勒,见前注〔18〕,页 9。让每个人活得更有尊严。