徽语祁门方言可能式“得”字句研究

陈 瑶

(福建师范大学文学院,福建福州350007)

“得”在徽语祁门方言中是个高频词,含义非常丰富,语法功能也很多。其中一个功能便是放在其他动词前后表达“可能”的语义范畴。

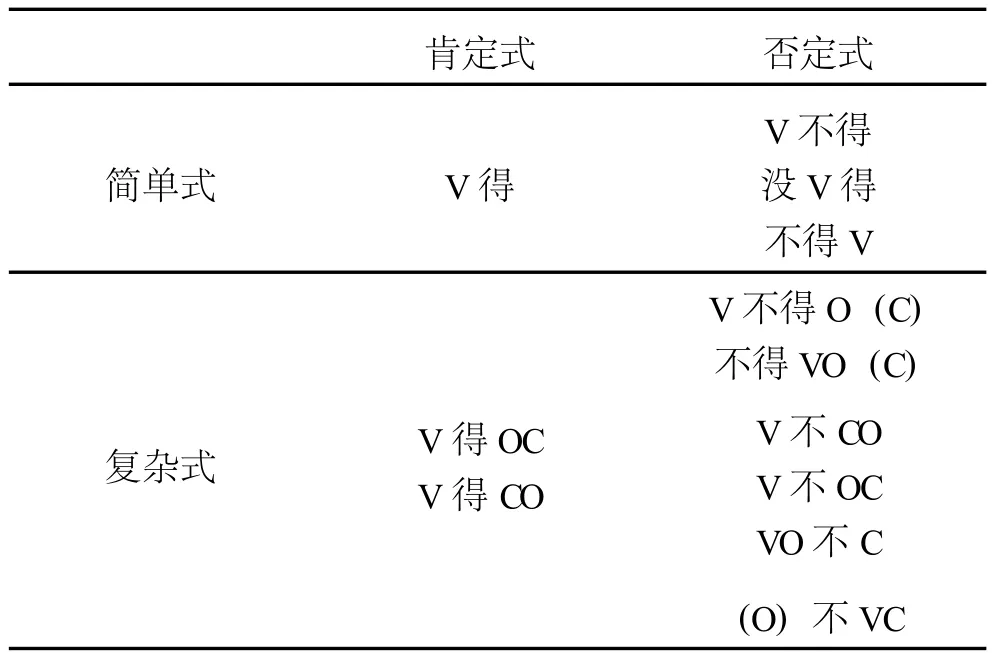

按照动词是否带宾语和补语,我们将祁门方言可能式结构分成简单式和复杂式两大类,根据可能式结构对否定词、宾语以及补语语序选择的不同,我们将祁门方言可能式结构的肯定和否定形式归纳如下:

表1 祁门方言可能式结构

以上表格中的12种格式存在常用度的不同,而且,不同格式因为语序选择的不同其所包含的语义内涵也存在不同程度的差别,对动词或者宾语、补语语义上也有不同的选择要求。

一、不同格式所包含的能性范畴语义内涵的差别

由“得”构成的能性范畴在祁门方言中其语义内涵包括以下三个次类:

(一)表示主观条件是否容许实现某种动作的结果或趋向

除了“不得V”、“不得VO(C)”、“没V得”外,祁门方言其他9种格式均包含这种语义内涵。例如:

1.渠吃得也做得。(他能吃也能干活。)

我们可以将以上这个简单句式进行扩展和变换:

2.渠吃得饭也做得事。

3.渠吃得下去好几碗饭,许多事也都做得来。

4.渠还吃不得一嘴饭下肚,也做不得半点事。

祁门方言能性述补结构的否定式除了通过在动词 (V)后附“不得”来实现外,更为常见的是通过附加否定词“不”来实现,“不”的位置比较灵活,大致有以下几种语序选择:V不CO,V不OC,VO不C。例如,普通话中的“他跑得快,我跟不上他”这句话在祁门方言中至少有三种说法:

5.渠跑着不要几快,我跟不着渠。

6.渠跑着不要几快,我跟不渠着。

7.渠跑着不要几快,我跟渠不着。

其中V的动作性越强,结合面就越广,比如“打”、“赶”、“叫”等动词都能进入以上三种格式。而非动作性动词一般只能进入“V不CO”这样的格式,而不能进入“V不OC”和“VO不C”这两种格式。例如:

8.年数多很着,我记不起来渠个样着。 (时间太久了,我记不起来他的模样了。)

以上这个例句就不能变换为“年数多很着,我记渠个样不起来着”或“年数多很着,我记不渠个样起来着”。这可能是因为典型的“V得/不C”结构表示的意义是动作结果/趋向的可能性。无论“V得/不C”结构由动作到结果/趋向是否需要实际的时间,它表示的都是一个过程,非动作动词通常没有明显的起点和终点。所以,进入这种可能式述补结构要受到句法、语序上的一些限制。虽然,“V不CO”、“V不OC”、“VO不C”三种格式都包含“主观条件不容许实现某种动作的结果或趋向”这种语义内涵,且否定词“不”总是置于动词 (V)的后面,但三种格式中最常见的还是“V不CO”式。

9.黑板着个字我不看见。(黑板上的字我看不见。)

这个例句中“V”意念上的宾语“黑板着个字”被提到句首作为话题使用。

10.尔讲大点哦,我不听见。 (你说话大声点,我听不见。)

祁门方言中“ (O)不VC”相对应的肯定式有两种:一种是“ (O)V得C”格式,还有一种是不用“得”直接用“VC”就可以表达能性范畴。例如,例9的肯定式可以有两种:

12.黑板着个字我看得见个/黑板个字我看见个。(黑板上的字我看得见的。)

(二)表示客观条件是否容许实现某种动作的结果或趋向

祁门方言中具备这种语义内涵的格式只有三种:“V得”式,“V不得”式,“没V得”式,这三个格式在表达“客观条件是否容许实现某种动作的结果或趋向”这种能性内涵时,通常要求动词 (V)的受事宾语提到动词前面充当话题。例如:

13.饭都煮着半拉个钟头着,总吃得着吧?(饭已经煮了半个多小时了,总能吃了吧?)

14.饭刚下锅一下下,还吃不得/没吃得。(饭刚下锅煮一小会儿,还不能吃。)

“V得”式与“V不得”式在句法格式和语义表达上是相对称的,这一对格式适用面很广,对动词“V”没什么限制。根据上文,“V得”式与“V不得”式既可以表示“主观条件是否容许实现某种动作的结果或趋向”,也可以表示“客观条件是否容许实现某种动作的结果或趋向”,在没有明确的语境时,这一对格式会产生歧义。例如:

15.吃得辣着。

这一句话放在不同的语境里可以做不同的理解:

15a.渠跟四川人在一起半拉年,吃得辣着。(他跟四川人在一起大半年,能吃辣椒了。)

15b.渠喉咙梗好着,吃得辣着。(他嗓子恢复了,可以吃辣椒了)

如果没有具体的语境,我们也可以根据宾语所处的位置或补语是否与“V”共现等条件来区分“V得”式与“V不得”的语义内涵:表达“客观条件是否容许实现某种动作的结果或趋向”这种能性内涵时,通常要求动词 (V)的受事宾语提到动词前面充当话题。而且,这种语义下的“V得”与“V不得”一般是不能带补语的。

在表达“客观条件是否容许实现某种动作的结果或趋向”这种语义内涵时,“V不得”式与“没V得”式一般情况下可以互换,但“没V得”格式中的动词“V”一般为单音节。如果是双音节动词一般趋向使用“V不得”式。例如:

16.渠分门锁起来着,我进去不得。(他把门锁起来了,我不能进去。)

例16中的“进去不得”一般不说“没进去得”。从语义上来看,“没V得”比“V不得”更强调未然性。

在表达“客观条件是否容许实现某种动作的结果或趋向”这种能性内涵上,祁门方言并存“V不得”和“没V得”两种否定式,我们想,这两种否定式可能属于两个不同的历史层次。“没V得”式应该早于““V不得”式。

据吴福祥 (2005),在吴语、湘语、赣语、客话、江淮官话以及西南官话中,“V得”的否定形式均为“V不得”,“V得O”的否定形式是“V不得O”,“V得C”的否定形式为“V不得C”,但在粤语里,上述三种“得”字结构的否定式通常是否定词置于动词之前。他认为否定词前置型的能性述补结构只见于粤语,不见于吴、湘、赣、客、徽、闽等其他南方方言,在近代汉语中也极其罕见,所以粤语否定词前置型的能性述补结构应该是该方言的创新形式。我们观察吴文中所举粤语的例子发现,粤语的这种能性述补结构在语义上也是表示“客观条件不容许实现某种动作的结果或趋向”的内涵,例如:

这句话在祁门方言中一般可以表达为:

18.渠发烧,还吃不得辣椒。/渠发烧,还没吃得辣椒。

吴福祥认为否定词前置型的能性述补结构是粤语的类推创新形式,而对于某些闽方言、客方言、南宁平话甚至南方的一些少数语言比如临高语和京语中也使用否定词前置型的能性述补结构否定式,吴福祥认为均是受粤语句法影响所致。事实上,如上文所述,徽语祁门方言中也存在否定词前置型的能性述补结构。徽语与粤语相距甚远,当然不能再用“粤语影响说”来解释,我们认为,粤语、徽语及南方一些少数民族语言中所具有的否定词前置型的能性述补结构否定式这一特征极有可能是一种类型关系,而不存在谁影响谁。

(三)表示对客观情况的估计

祁门方言由“得”构成的能性范畴还包含一种语义次类,即“对客观情况的估计”,表达这种语义的格式为“不得V”及它的扩展式“不得VO(C)”,例如:

19.天漆暗个,渠今日不得来着。(天色很晚了,他今天不会来了。)

20.尔看渠得不得骂我?(你看她会不会骂我?)

21.日天三五日都不得落雨下来个。(这天气三五天之内是不会下雨下来的。)

从形式上推测,“不得V”应该是“得V”的否定式。但是祁门方言只有否定式和反复问式 (反复问式不常用),却没有“得V”这样相对应的肯定式,这种句法不对称现象同样存在别的汉语方言例如湖北大冶、武汉、荆沙和湖南衡阳等方言中。我们推测,这些方言原本是存在“不得V”和“得V”句法对称现象的,后来“得”放在动词前表可能这一用法逐渐被别的词例如“会”所取代,肯定式、反复问式逐渐消失,仅剩否定式。从徽语祁门方言现状来看,反复问式在年轻人的语感中属于不自然的说法,就连否定式也不容易在年轻人的口语中出现了。

二、祁门方言“得”构成的能性述补结构的产生及发展

对于现代汉语中带可能补语的动补结构的产生途径以及“得”的虚化路径学界一直是有争议的,大部分学者 (比如王力)均认为带可能补语的动补结构中的“得”跟“带状态补语”的动补结构中的“得”同源,均由原来的“获得”义转化成“达成”义进而虚化而成。也有一些学者 (比如岳俊发)认为,带可能补语的动补结构中的“得”是由表“可能”义的能愿动词“得”虚化而来。我们观察祁门方言中的“得”用作动词时其中一种意义确实是“获得、得到”,但这种意义的“得”一般单用,不与其他动词组合,例如:

23.日小鬼得人憎,不得人爱。(这孩子让人讨厌,不讨人喜欢。)

24.渠得赢就笑着。(他一占上风就笑了。)

我们无法从祁门方言中观察“得“由“获得”义到“达成”义再到“可能义”的虚化过程。

据吴福祥 (2002),唐五代时期的“V得/不C”,实际负载着实现式和可能式这两种句法语义结构。降至宋代,表实现的“V得C”在形式上开始标记化。“表示某种结果 (/状态)实现的‘V得C’如果用于叙述未然事件的语境里,那么就变成表示具有实现某种结果 (/状态)的可能性”[1],他认为能性述补结构中表可能的意义是由表实现的意义在特定的语境里派生而来的。而在祁门方言中,表实现的述补结构助词是“着”,而表可能的述补结构的助词则是“得”。例如:

25.渠一点衣裳洗着真干净。(她一点衣服洗得真干净。)

26.渠衣裳洗得干净个,不用得吩咐渠。(她衣服能洗干净的,不用叮嘱她。)

由此,我们想,能性述补结构“V得C”的产生与表实现意义的述补结构“V得C”可能没有必然的联系,两种结构中的“得”来源是不同的,能性述补结构“V得C”中的“得”是表示“可能”之义的“得”后置的结果,而表实现意义述补结构“V得C”中的“得”是一个结构助词,这个结构助词才是由表“获得”义的动词“得”虚化而来的。

据汪国胜 (1998),“得”用在另一动词前表示可能这一用法在先秦就已存在了,例如:

27.先为之极,又焉得立?(《左传·闵公二年》)

28.得见君子者,斯可矣。(《论语·述而》)

也有否定式,例如:

29.君子之至于斯也,吾未尝不得见也。(《论语·八佾》)

“到了东汉时期,表可能的‘得’字就开始用于动词之后。汉代还只多见于否定式,到了南北朝,肯定式也开始多了起来。”“唐宋时期,紧接动词后面的‘不得’和‘得’就用得相当普遍了,并由以前的主要用在动词之前变成主要用在动词之后。”[2]表“可能之义的”“得”用在动词之后,能性述补结构便产生了。

然而“‘得’字之表可能,又可判别‘可’与‘能’之二义。能与不能,以行事者自身之能力而言;可与不可,则取决于外在之势力,如情理之当然,如他人之好恶,而非行事者本人所可左右者也。”[3](P132)即由“得”所构成的能性范畴包括不同的语义类别。例如在汉语史中:

30.故布衣皆得风议,何况公卿之史乎。(《盐铁论·刺议》)(“得”表示主观条件是否容许实现某种动作的结果或趋向)

31.孔子下,欲与之言,避而趋之,不得与之言。(《论语·微子》)(“得”表示客观条件是否容许实现某种动作的结果或趋向)

32.人非尧舜,何得每事尽善?(《晋书·王述传》)(“得”表示一种或然性)

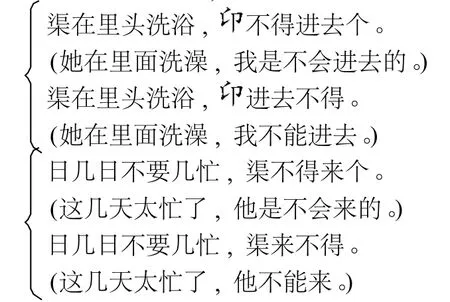

而在方言中,“得”位于动词前后位置的不同会影响其虚化的方向。祁门方言中,放在动词前的“得”趋向于虚化为“表示对客观情况的估计”,置于动词后的“得”趋向于虚化为“表示主客观条件是否容许实现某种动作的结果或趋向”。我们以祁门方言“不得”为例,“不得”放在动词前后其语义内涵并不相同,试看下面两组例句:

以上这四个例句中,“不得”放在动词前,表示“不会”之义。“不得”附在动词后意思上发生变化,强调客观上“愿而不能”之义。

可见,在由“得”构成的能性述补结构的发展上,方言保持着自己相对独立的“个性特色”,但也能从中窥见汉语发展历时演变的一些线索。

[1]吴福祥.汉语能性述补结构“V得/不C”的语法化 [J].中国语文,2002,(1):33.

[2]汪国胜.可能式“得”字句的句法不对称现象 [J].语言研究,1998,(1):26.

[3]吕叔湘.与动词后“得”与“不”有关之词序问题 [A].汉语语法论文集 [C].北京:商务印书馆,1984.

——基于全民健身视角*