从权力导向到规则导向:中美知识产权争端解决机制的演进

沈 鑫

(暨南大学 法学院,广东 广州 510632)

从权力导向到规则导向:中美知识产权争端解决机制的演进

沈 鑫

(暨南大学 法学院,广东 广州 510632)

自20世纪90年代以来,中美围绕知识产权保护及市场准入问题曾多次发生激烈双边冲突,对中国知识产权制度建立和双边关系都产生过深远影响。此后,中美经贸关系的发展和中国加入WTO,使美国以特别301条款为主导的对华知识产权政策变得难以为继。通过深入剖析美国对华知识产权政策演变的原因及动力,认为正是由于中美经贸关系迅速发展和中国知识产权制度的逐步完善,最终使得两国知识产权争端解决机制经历了由特别301条款主导的“权力导向型”逐渐向WTO/TRIPS所确立的“规则导向型”的演进过程。

权力导向;规则导向;中美知识产权;争端解决机制

20世纪90年代,中美两国在知识产权保护及其市场准入问题上曾多次发生激烈双边冲突,这不仅对两国政治经济关系,而且对中国知识产权制度的建立和完善都产生了深远影响。知识产权也由此成为了影响中美关系的一个重要变量。但90年代后期,美国“咄咄逼人的单边主义”对华知识产权政策却由于两国政治和经济关系的快速发展而变得难以为继,而1994年世界贸易组织(WTO)的建立也为两国知识产权关系转型提供了新的机遇。WTO框架下的《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)所确立的知识产权国际贸易体制,不仅开创了一个成熟、有约束力的全球知识产权保护机制,也为各国解决贸易领域的知识产权争端提供了一个既定规则和有效平台。随着中美经贸关系的发展和中国加入WTO,美国对华知识产权政策经历了由进攻性单边主义主导到依赖的演进过程。本文在梳理中美知识产权争端历史基础上,以美国对华知识产权政策演变为切入点,通过深入探究影响中美知识产权争端模式的若干因素,认为中美知识产权争端解决机制实际上经历了从权力导向到规则导向的演进①这一和平解决国际贸易争端“二分法”观点源自国际经济法学泰斗、“GATT之父”约翰·杰克逊(John H.Jackson)教授,他的这一看法高度概括了各国对外法律政策的演进历程及可能的发展方向。在涵义上,争端解决机制上的“权力导向”是指当事方依据相对力量的对比,主要通过磋商、调解和斡旋等政治途径解决争端;而“规则导向”则根据当事方先前达成的规范或规则,以仲裁、专家组或司法程序来解决相互之间的争议,体现了国际争端解决的“条文主义”(legalism)倾向。See John H.Jackson,The World Trading System:Law and Policy of International Economic Relations,Boston:The MIT Press,1997,pp.120-123.。

一、中美知识产权争端的缘起:一种基于美国对外贸易政策的解释

中美知识产权关系伴随着中美正式建交而产生,最初源自两国之间的经贸合作。1979年中美两国分别于华盛顿和北京签订了《中美高能物理协定》和《中美贸易关系协定》,在这两个协定的第6款,美方都执意要求订入知识产权保护条款[1]161。美方在谈判中宣称,根据总统指示,他们无权签署不含知识产权条款的科技、文化和贸易协定[2]7。尽管当时中国尚未建立知识产权保护制度,但为服从国家对外开放的总体战略,仍然对美方做出了承诺。这不仅开启中国融入国际知识产权保护体系的进程,也为中美知识产权争端埋下伏笔。为履行与美国的协议,中国在1980和1984年分别加入了世界知识产权组织(WIPO)和《保护工业产权巴黎公约》;在国内层面,全国人民代表大会也通过了新的《商标法》(1982年)和《专利法》(1984年)。虽然中国新的知识产权制度在当时看来并不完善,但出于全球战略和经济利益上的考量,美国愿意在知识产权问题上与中国暂时达成妥协①正如安守廉教授指出:“美国当时愿意接受一个没有专利法和版权法且商标保护相当少的国家采用如此宽泛的措辞(指:1979年《中美贸易协定》第6条),原因在于它渴望与中国关系“正常化”,而且尝试得到美国商界支持,因为美国对华政策缓和意味着在中国经商环境的改善。”William P.Alford,To Steal a Book Is an Elegant Offense,Stanford:Stanford University Press,1995,p.66.。而彼时的美国已经在国内建立起成熟的知识产权制度,并决心借助强大的贸易实力和先进的科技水平,推进知识产权的国际保护,维护美国产业集团的海外利益。中美知识产权保护水平的巨大差异,也预示着两国之间的知识产权之争似乎难以避免。

美国在计算机、电影、医药等科技文化领域处于世界领先地位,而这些行业的发展无一不依赖于知识产权保护。知识产权已经成为了美国重要的商业利益,但国外对知识产权保护不力,给美国经济造成了重大损失。据美国国际贸易委员会(ITC)在1988年发表的报告统计,由于外国侵犯知识产权给美国造成的损失高达每年430-610亿美元[3]29-38。美国国内普遍认为,美国对外贸易之所以连年出现巨额贸易赤字,很大一部分原因在于外国不公平的贸易行为。巨额的贸易赤字,推动了美国贸易政策由自由贸易向公平贸易转变。正是在这样的背景下,美国政府将对外贸易政策与知识产权保护挂钩,希望利用贸易杠杆来有效地推动贸易伙伴加强知识产权保护[4]132-133。在1984年《贸易与关税法》中,美国首次把不公平贸易的范围扩大到外国知识产权的政策和做法[5]223。而在1988年《综合贸易与竞争法》中,美国国会则以立法的方式进一步加强了有关知识产权保护方面的规定,即通过特别301条款创造了新的运作机制,以强化美国贸易代表(USTR)在对外知识产权谈判中迫使其他国家作出让步的能力。该条款的核心是通过贸易评估确定知识产权保护以及市场准入方面有问题的国家,采取有效的贸易制裁措施,以达到改变有关国家在知识产权领域对美国不利的政策和做法,维护美国的产业利益[6]111。

从美国国内贸易政治的角度来看,1988年国会所确立的新的贸易决策体制也成为美国对外知识产权政策的国内根源。虽然301条款授予总统对外国不公正或不合理并且对美国商业造成负担或限制的措施采取报复行动,但在实际执行中,行政部门在处理贸易问题时往往出于政治利益的考量而忽略了国内的贸易呼声,这引起了国会议员的不满②美国学者戴斯特勒注意到:“…在其(301条款)获得通过的头10年里,基本上没有使用过。…在1985年夏天之前,总统仅对两个案件采取了法律授权给他的报复行动。”See I.M.Destler,American Trade Politics,Washington D.C.:Institute for International Economic,2005,pp.123 -124.。1988年国会立法通过《综合贸易与竞争法》,进一步削弱和分解了总统的对外经济政策决定权,使USTR的权限达到其历史上的巅峰[7]100。法案瓦解了长期以来在贸易政策领域所形成的“1934年体制”,使得制定贸易政策的行政机构彻底暴露在国内贸易保护主义的压力之下,为美国公平贸易政策的制定提供了国内的制度基础。而在新贸易政策的指导下,迫于国会和利益集团的双重压力,USTR在对外谈判中倾向于采取“进攻性单边主义”立场,为维护美国利益在国际双边和多边贸易谈判中冲锋陷阵,这其中包括上世纪90年代发生在中美之间的知识产权争端。

二、单边主义的特别301条款:权力导向下的中美知识产权争端解决机制

在中美建交初期,两国在外交战略上的相互需要处于“蜜月期”,这为双边的经贸发展提供了稳定而良好的政治框架[8]4。面对中国长期缺乏知识产权保护的状况,美国国内逐渐失去了耐心,态度也发生了转变,开始寻求采取积极的手段解决中国的盗版问题。尤其是在80年代中期后,由于美中双边贸易逐渐出现逆差,而且两国在纺织品贸易上还发生数度争执,期间几乎爆发贸易战,这都影响了中美经贸关系的正常发展。在1985年中美经贸联委会(JCCT)上,美国首次公开表达了对中国知识产权保护标准的关注。而在1987年,美国则在双边谈判中正式将知识产权保护提上了中美关于市场准入谈判的议程[9]186。

上世纪90年代初期,知识产权问题、武器扩散和人权问题,已成为了阻碍中美两国关系发展的三大因素[10]113。而特别301条款则为美国政府维护对外贸易中的知识产权利益提供了法律依据和政策杠杆,也使得中美两国的知识产权争端从民间上升到政府层面。1989年,USTR开始实施特别301条款,通过发布年度报告的形式对外国知识产权保护状况进行评价,在上世纪90年代中美知识产权争端中,该条款也成为了USTR实施对华知识产权政策的重要工具。USTR利用美国贸易领域的优势地位和特别301条款所赋予的制裁权力,通过发布年度报告评估中国知识产权保护状况,进而启动双边磋商程序,并以征收惩罚性关税为威胁手段向中国政府施加压力,以期达到改变中国知识产权制度的目的。自1989年特别301条款正式实施以来,中国每年都进入美国所指认的“黑名单”。

表1 美国年度“特别301报告”中所涉中国的名单(1989—1996)

在整个90年代,中美两国就知识产权问题共进行过四轮谈判。在1989和1991年举行的谈判中,美国对华知识产权政策的重心在于通过施加外部压力,推动中国知识产权立法进程。在美国谈判压力推动下,中国颁布了《著作权法》(1990年),并通过《计算机软件保护条例》(1991年),将计算机软件作为特殊种类文字作品进行保护。在中美两国达成的1992年《备忘录》中,中国政府承诺加强知识产权立法工作:对加入保护知识产权的《伯尔尼公约》和《日内瓦公约》做出明确时间承诺、根据美方提议修改著作权法和专利法、颁布《反不正当竞争法》以保护商业秘密和为美国药品和农业化学物质提供专利行政保护①《中华人民共和国政府与美利坚合众国政府关于保护知识产权的谅解备忘录》,1992年1月17日。。虽然中国大规模的立法行动使中美知识产权争端得到暂时缓解,但这种情况并没有持续多久。由于不满意中国知识产权的执法效果,美国对华知识产权政策很快就从推动立法转向要求中国加强对侵犯知识产权的执法力度。这时,美国所要求的已不仅仅是改变中国知识产权制度,更重要的是通过有效地实施法律保护美国涉及知识产权的商业利益,并为知识产权所有人提供进入中国市场的机会[6]189。面对美国进攻性的知识产权政策,中国政府在1994和1996年的知识产权谈判中与美方针锋相对,两国几次以贸易制裁相威胁,但为顾全大局,中国最终在利益的权衡下做出了让步和妥协。尤其是中美两国在1995年达成的协议,涉及知识产权执法措施、市场准入、执法透明度等各项措施,是美国与其贸易伙伴所签订的最为广泛和详细的知识产权协议[4]148。

在这一时期的知识产权争端中,美国对华知识产权政策表现出强烈的单边主义倾向。美国以特别301条款为主要政策工具,采取了以权力为导向的贸易争端解决机制,试图通过施加强大外部压力的方式,影响和改变中国知识产权制度。美国之所以能够在两国知识产权争端中充分发挥强硬的实力政策,主要源于以下几个因素:

首先,在90年代初期中美经贸关系中,美国处于绝对优势地位。实力原则是美国对外谈判中最重要的原则。在中美知识产权争端中,美国依仗其强大经济实力和庞大国内市场所形成优势地位,使其拥有巨大的谈判优势。从经济总量上看,90年代初期美国经济总量大约是中国的10余倍,中美经济实力处于严重不平衡地位。从贸易结构上看,中国每年从美国进口大量知识产权含量高且经济建设急需的技术密集型产品,而美国从中国进口的主要产品是一些劳动密集型产品。这种贸易结构也导致了两国在贸易关系中处于一种事实上的不平等地位。虽然贸易战会使两国经济都受到损害,但美国的贸易报复措施相对于中国来讲往往更具有威慑力。

其次,美国对华贸易赤字迅速攀升所导致的经贸摩擦,成为影响双边知识产权关系的不稳定因素。据美国海关统计显示,美国对华贸易自1983年起开始连年出现逆差,1990年突破100亿美元大关,1996年更是达到395.2亿美元①数据来源:美国商务部统计局。。中国成为当时仅次于日本的对美贸易顺差国,而美国国内普遍认为知识产权是造成对华贸易赤字的重要原因之一。中国缺乏对知识产权的保护措施以及严格的市场准入政策造成了中美贸易关系的扭曲,导致美国具有竞争力的产品失去了进入中国市场的机会。美国国内许多人相信这样一个贸易逻辑,即通过推动中国加强知识产权保护和改善市场准入状况,将有助于减少美国对华的巨额贸易赤字,达成两国间贸易平衡。

再次,中美知识产权问题还受到两国双边关系的巨大影响。冷战结束了中美两国在政治上的“蜜月期”,这种变化给中美经贸关系带来政治化的负面影响。知识产权作为中美经贸关系中的重要领域之一,自然也难以独善其身。在中美关系转型期的大格局下,长期潜伏在两国经贸关系中的知识产权纠纷逐渐显现。在中美知识产权争端中,美国又往往利用“扩大参与”的策略,将知识产权保护与人权保护、最惠国待遇和中国复关(入世)问题挂钩,使知识产权问题上升为影响中美两国关系全局的关键性问题,导致双边谈判政治性增强和高层人士介入[11]328。美国将原本属于经贸问题的中美知识产权关系政治化,也使得两国之间的知识产权关系难以摆脱权力政治的窠臼。

最后,美国国内贸易体制是造成美国强硬对华知识产权政策的国内根源。1988年《综合贸易与竞争法》的通过,加强了国会对贸易政策的监督作用,强化了USTR在美国贸易政策制定中的权威与核心角色。为了防止总统因迁就外交战略而对从事不公平贸易行为的国家不予制裁,该法案还引入了超级301条款。该条款可以判定妨碍美国贸易的行为是否属于不正当,是否需要将调查的权力从总统手中转移到USTR[7]101。在削弱了行政部门对贸易政策制定权的同时,该法案还将利益集团的活动合法化,使它们获得了在对外贸易谈判中向美国政府施加压力、实现自己目标的权利。这就使得美国的贸易政策制定部门对抗来自国会和商界的贸易保护主义的能力大为下降,客观上造成了美国对华知识产权政策变得越来越趋于强硬。

三、单边主义的失灵:90年代后期美国对华知识产权政策失效之原因分析

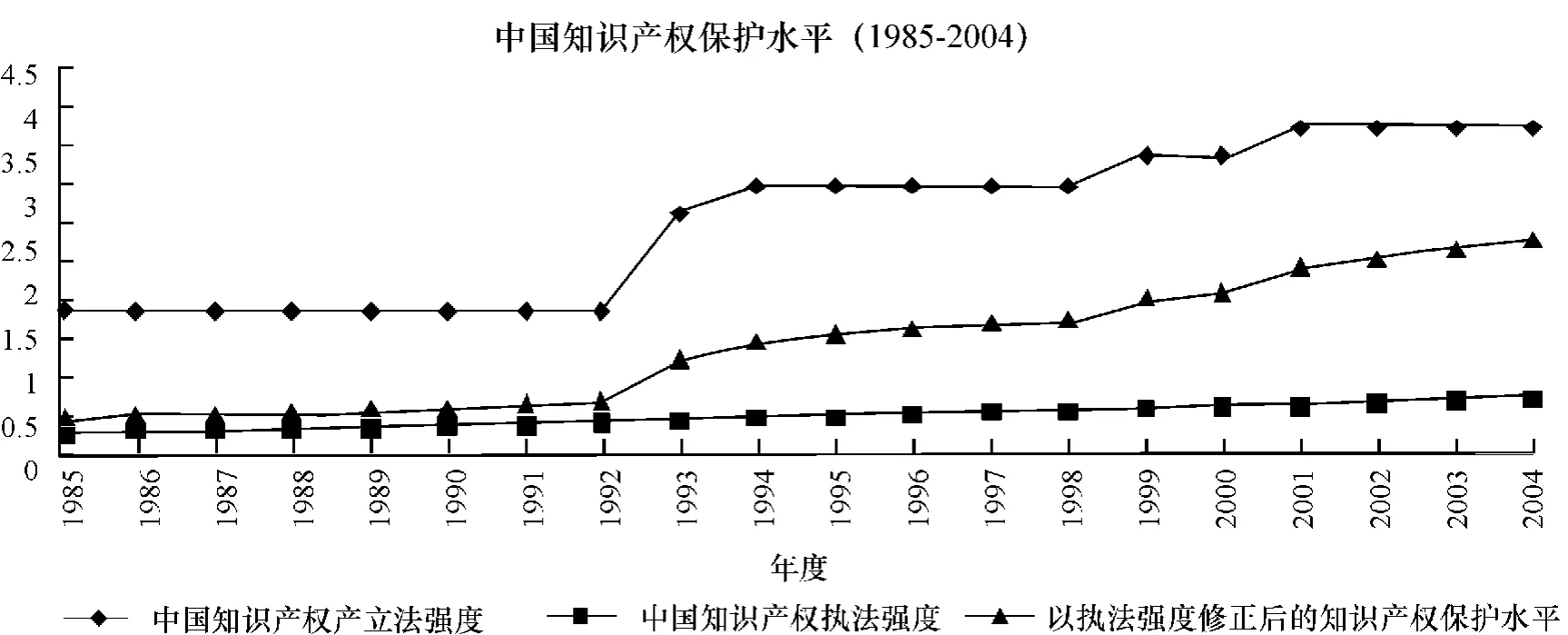

90年代初期美国对华知识产权政策旨在推动中国知识产权立法进程,并取得了明显效果。为了履行与美国达成的协议,中国加快了国内知识产权立法进程,通过一系列密集的立法和法律修订,在1993年底已经基本建立起一套完善的知识产权保护制度。同时,考虑到改革开放与融入世界经济体系的需要,中国也积极加入了一系列有关知识产权保护的国际条约。据测算,中国知识产权立法保护强度在1994年就已经达到部分发达国家的保护强度,甚至超过个别发达国家[12]29。但知识产权立法保护强度高并不意味着知识产权保护制度已经完善。如图1所示,中国知识产权保护的执法力度与立法水平相比仍然存在较大差距。究其原因,自然是因为中国知识产权制度主要是受西方国家外部压力驱动之下快速建立起来的,无论是从历史文化背景还是社会经济发展角度来看,当时中国尚缺乏推动知识产权保护的动力。况且正处于经济转型期的中国社会自身法律体系仍未完善,国内民众对知识产权保护的意识不可能在短时间内得到强化,这些都是导致知识产权实际保护水平较低的重要原因。尽管中美两国于1995年签订了加强执法行动的协议,但美国很快发现中国执法行动的效果远低于预期。为进一步推动中国提高执法水平,中美两国在1996年举行了新一轮谈判,但美国从新协议并没有得到中国任何新的承诺。美国国内评论人士也承认,美国单边主义对华知识产权政策已经明显走向失败[4]151-152。而后来的事实也证明了这一看法,美国自1996年后再也没有以特别301条款为由将中国列为“重点国家”,以贸易制裁相威胁的方式强迫中国在知识产权保护问题上做出让步。

图1

美国以权力为导向的单边主义对华知识产权政策缘何走向失败?这其中最主要原因在于中美经贸关系自90年代中期以来逐渐发生的结构性变化。1992年邓小平南巡讲话后,中国经济确立了由计划经济体制向经济体制转型,由此中国经济开始了新一轮的高速发展。在整个90年代中国经济以年均近10%的速度高速成长。中国经济迅速发展也推动了中美经贸关系的稳定快速发展。中美双边贸易额从1992年的174.9亿美元增加到2001年的804.9亿美元,年均增长近18.5%,中国已经成为美国最为重要的贸易伙伴之一。1996年中国是美国第五大贸易伙伴,来华直接投资的美国企业也迅速增长,自1999年起,美国连续3年成为对华直接投资最多的国家[13]17。中美经济相互依赖情势的日益加深,使得美国工商界与中国市场之间的联系大大加强,这就造成了美国对华贸易威胁政策在国内支持率的下降,实施制裁的可信度也遭到削弱[11]339。这充分反映在1995年的中美知识产权谈判进程中,美国在谈判尚未结束时采取了“既制裁又交易”的两面手法,即美国在向中国发出制裁威胁信号的同时,仍与中国达成了中美卫星发射和农产品销售协议,并按最惠国待遇条款的要求给予中国商品关税减让优惠[11]348。这种操作手法不仅与美国传统贸易政策相悖,而且实质上宣布了贸易制裁的破产。这也说明面对中国日益崛起的经济实力,美国知识产权“大棒”(Big stick)政策越来越难以为继。

与此同时,随着中美两国经贸关系的发展,经济问题逐渐与政治脱钩,并日益成为了两国关系发展中的“稳定器”。随着中国经济的蓬勃发展和市场的不断开放,中国市场正日益成为美国企业全球化战略中的重要一环。对中国经济制裁不仅将会使美国企业失去在中国的市场份额,更会导致他们与欧、日等发达国家在未来中国市场的竞争中处于劣势,这在美国商业界看来不啻于毁灭性打击。面对中国市场所蕴含的巨大潜力,美国国内利益集团态度也发生了变化,特别是那些在中国拥有巨大利益的跨国公司,为了维护自身的经济利益,它们也主张在知识产权问题上应采取灵活的态度。因此在90年代后期,美国政界形成了由“商界—国会中间派—政府内部经济部门”所组成的政治联盟,主张采取更加积极的对华政策,即通过“接触”战略来实现美国公司在中国发展的同时进而推进中国的民主和自由,而不是通过制裁来制造双边关系紧张,导致美国在中国影响力下降[14]519。

从中美两国双边关系来看,中美两国首脑在1997年发表《中美联合声明》,宣布中美致力于建立“建设性战略伙伴关系”,也有助于两国在知识产权领域建立互信、加强合作。《声明》提出在经贸关系中,“两国首准备采取积极和有效的措施扩大中美贸易和经济关系”,美国支持中国尽早签署WTO《信息技术协议》①中美联合声明(1997年10月29日)。。中美“建设性伙伴关系”建立,意味着两国在处理双边经贸关系上将更加关注共同利益,始终把注意力放在加强经济合作和交流方面。面对经贸领域的分歧,主张采取谨慎态度,通过平等协商和对话来逐步缩小分歧并加以解决,避免让个别问题上的冲突影响两国关系大局。虽然双方在联合声明中并没有明确提及知识产权问题,但显然美国单边主义的对华知识产权政策已经失去了国内政治基础。正如时任美国国务卿奥尔布赖特指出的那样,“如果只关注那些每天都发生的具体矛盾,那么就会使整个中美关系成为它们的抵押品”②美国国务卿马德琳·奥尔布赖特(Madeleine Albright)1997年2月访华时的讲话。美国新闻社1997年2月24日报道。转引自张蕴岭主编:《伙伴还是对手》,中国社会科学出版社2001年1月第1版,第95页。。

中国知识产权制度的不断完善,也在很大程度上削弱了来自美国的外部压力。1996年中美第三个知识产权协议签订后,中国政府立足于本国经济发展的需要,同时参考国际知识产权保护制度的最新成果,积极采取措施进一步推进中国知识产权制度的建设和完善。1996年8月,国家工商行政管理局发布了《驰名商标认定和管理暂行规定》。1997年3月,国务院颁布了《植物新品种保护条例》。在知识产权刑法保护方面,通过1997年刑法修订,专节规定了“侵犯知识产权罪”。对于中国在有效实施中美知识产权协议上所做出的巨大努力,美方表示基本满意。USTR查伦·巴尔舍夫斯基(Charlene Barshefsky)在参议院的听证会上承认“自从1996年知识产权协议实施后,中国的盗版侵权已显著减少”[6]230。2000年的国家贸易评估报告也认为“中国已经通过改进它的法律框架,有效的减少非法复制和盗版产品的出口。事实上,我国现在市场上的侵权产品基本上是从(除中国外)第三国进口的。”③OFFICE OF USTR,2000 NATIONAL TRADE ESTIMATE REPORT ON FOREIGN TRADE BARRIERS:50,http:∥www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/archives,2011-5-1访问.

自1997年特别301报告开始,USTR便将中国长期置于“306条款”的监督之下,用于监督中国政府执行两国达成的知识产权协议。虽然该条款在实施程序上更为短促,甚至从理论上看具有更强的威胁制裁效果④有关美国对华“306条款监督”的详细论述,可参见李明德:《“特别301条款”与中美知识产权争端》,社会科学文献出版社2009年9月第1版,第228-241页。。但此时在中美知识产权争端解决机制的选择上,单边主义的处理方式已明显不符合美国的国家利益。美国及时调整了对华知识产权政策,中美两国的知识产权争端解决机制逐渐由传统的“权力导向型”演变为以规则为导向的WTO争端解决机制。

四、多边主义的TRIPS协议:规则导向下的中美知识产权争端解决机制

WTO的成立和中国积极申请加入该组织,为美国改变对华知识产权政策提供了新的政策选择。TRIPS协议作为第一个明确与国际贸易相联系的知识产权保护协议,开创了一个成熟的、有约束力的全球知识产权体制,从而将知识产权保护体系从全球层面推进到各国国内的监管环境之中。而WTO所确立的争端解决机制,也为各国解决知识产权争端提供了一个既定规则和有效平台。

自1997年以后,虽然中美两国在知识产权问题上没有再发生过严重的双边冲突,但美国没有一刻放弃要求中国加强知识产权保护的政策目标。由于中国经济实力的增强和美国政府将经贸问题与人权的脱钩政策,使得中国入世谈判成为了美国对华知识产权政策所能利用的最有效的政策工具。事实上,1994年以后,中国与国际贸易体系一体化过程中最公开化的矛盾就是知识产权问题。美国把中国在知识产权保护上的记录作为中国加入WTO的先决条件,以此来迫使中国按照美方要求来解决双边知识产权问题[15]183-184。而从中国的角度看,加入WTO不仅可以进一步扩大开放,深化和融入全球经济一体化进程,还可以减少来自美国特别301条款的单边压力。在知识产权保护标准上,中国可以TRIPS协议为依据,反驳和回击美国的不合理要求。在知识产权争端解决程序上,中美同为WTO成员,应当首先适用《关于争端解决规则和程序的谅解》(DSU)争端解决机制,在WTO规则下解决两国之间的争议事项[6]244-245。此时中国申请加入WTO给两国新的知识产权争端解决机制之形成提供了机遇。

美国之所以试图将中美知识产权问题从双边层面引入多边机制,也是从自身利益最大化的角度出发所做出的理性选择。首先,通过入世谈判和TRIPS多边规则的履约,美国能更有效地影响中国知识产权制度。美国在中国入世的双边谈判中,可以进一步在知识产权保护问题上施压,要求中国做出让步。WTO框架下的法律制度属于国际公法上的条约范畴,中国正式加入WTO时必须要履行多边条约义务,根据TRIPS协议对中国现行知识产权制度进行修改。当初在乌拉圭回合谈判中,美国坚持将TRIPS协议纳入世界贸易体制,就是为了保障其对外贸易中的知识产权利益,提高发展中国家的知识产权保护水平[16]15。由于TRIPS协议在很大程度上反映了以美国为首的西方发达国家的利益,因此美国意图通过引入WTO多边机制,使中国知识产权保护无论是立法还是执法上水平,都将更加接近美国的要求。

其次,美国意图通过将中国纳入WTO多边贸易体制,解决中美之间日益扩大的贸易不平衡问题。根据美方统计,美中贸易逆差2000年达到838.3亿美元,中国取代日本成为美国最大贸易顺差国。到2002年则突破1000亿美元达到1030.6亿美元,这是美国对单一国家前所未有的贸易赤字①数据来源:美国商务部统计局。中方统计则有所不同,2002年中方统计的中美贸易顺差为427.2亿美元。数据来源:中国海关总署。尽管中美双方对各自贸易逆差统计不一,但逆差逐年攀升,却是不争的事实。。在中美日益密切的经贸联系和愈发扩大的双边贸易逆差之背景下,美国在知识产权领域的竞争优势和经济价值得到进一步凸显[17]53。一方面是居高不下的贸易赤字,另一方面是中国对美国知识产权保护不利所带来的惨重损失。美国积极推动中国入世的意图在于,中国入世后势必在对外贸易领域承诺并采取更加积极的市场准入措施,从而有助于扩大美国在知识产权领域的产品出口,扭转对华贸易的颓势。

再次,通过WTO法中DSU争端解决机制,美国可以强化对中国知识产权制度的影响。为了确保合作的顺利进行,任何一项成熟的国际机制都建立了有效的监督和惩罚制度。在保持国际机制对有关各方道义约束的同时,它还包括利益制约、经济制裁等方面的规定[18]313。WTO国际公法的性质,使得TRIPS协议对所有WTO成员国都具有国际法的拘束力,成员国有义务使其国内法与TRIPS相一致。中国加入WTO以后,美国就可以按照TRIPS协议的标准监督中国知识产权的法律、政策和做法,而一旦发现实施的有效性不够,导致其对华贸易中的知识产权利益受损,就可以通过DSU争端解决程序,迫使中国进一步修改有关知识产权实施制度,有效地提高知识产权保护水平[16]15。

最后,通过WTO多边磋商和谈判的方式,可以有效减少中美两国双边知识产权谈判的冲突烈度,避免贸易战的爆发。实践证明,中美两国“权力导向型”的知识产权争端解决机制不仅严重影响了两国经贸关系深化发展,而且还影响了两国之间正常交往,引发了双边政治关系波动。为最大限度避免知识产权影响中美关系大局,美国决定将两国知识产权争端纳入多边贸易体制内的方式解决两国在知识产权领域的摩擦和争端,保障两国在其他领域的正常合作,并尽最大可能避免爆发贸易战。

应当指出的是,争端解决机制上的规则导向,并不意味着权力因素的不存在。美国没有也无意放弃将301条款作为解决双边贸易争端的“核武器”,只不过在运用策略上更加谨慎灵活。1994年,美国政府在为实施《WTO协定》所形成的《乌拉圭回合协定法》中明确保留了使用301条款以处理相关贸易议题的权利①《乌拉圭回合协定法》第102(a)(2)条规定:“除本法另有规定外,本法不宜被解释为…对美国任何法律下所赋予之任何权限的限制,包括1974年贸易法第301条款。”时任USTR的巴尔舍夫斯基在1998年向国会报告时也曾明确表示“依301所进行的年度审查及制裁是最有效的对外贸易措施”,对此不应改变。。对此,欧共体在1998年在WTO提起了针对301条款的“欧共体—美国‘301条款’案”,指控该条款违反了WTO争端解决机制——DSU的有关条款,虽然最后专家组判定301条款并不违反WTO规则,但在裁决书中却明确指出只有在严格遵循WTO规则的情况下,美国才能将301条款用于其他WTO成员[19]49-50。虽然美国坚持不放弃特别301条款,但这并不意味着在WTO的新环境下对其运用一成不变。事实上,作为美国对外知识产权政策的“战略核武器”,特别301条款的威力不仅在于实施时,更体现在其威慑作用上;在已经充分表明过杀伤力及面对越来越多实施阻力的前提下,其有理由更多地以一种谈判杠杆的姿态出现,以期达到“不战而屈人之兵”的战略目标。因此,虽然自1996年中美两国就知识产权问题达成协议后,USTR再也没有把中国列入“重点国家”名单,但中国每年都出现在USTR公布的306条款监督名单中,在肯定中国政府对打击知识产权侵权行为所作出努力的同时,USTR详细列举中国在知识产权保护存在问题,以公开方式表达对中国知识产权的关注与不满[20]84-88。

表2 美国年度“特别301报告中所涉中国的名单”(1997~2011)

这时美国新的对华知识产权政策之雏形已逐渐形成,即将中国知识产权问题放在多边主义的TRIPS协议框架中解决,通过推动中国加入WTO实现在中国建立有效知识产权制度的政策目标。与此同时,采取积极灵活的方式运用特别301条款来表达美国的态度,利用影响力(软实力)而不是强制力(硬实力)来实现外国政府对知识产权的有效保护[14]521-524。

而此后美国的政策实践,则更加清晰地展示了这一对华知识产权新战略。中国加入WTO初期,美国对华知识产权政策的注意力主要集中在利用306条款监督中国履行WTO义务上,但经过三年多的观察和评估,美国认为中国没有认真履行在加入WTO时的承诺,知识产权问题在两国之间又再度升温。2004年中美两国在JCCT框架下设立了副部级别的中美知识产权工作组,就双边知识产权问题进行协调[17]47-51。虽然近年来中美在双边层面的知识产权合作取得了一系列积极成果,但美国认为中国在侵犯知识产权的刑事门槛过高、知识产权执法缺乏威慑力和透明度以及市场准入等方面存在仍然重大缺陷。于是2007年4月10日,在发布年度特别301报告前,USTR苏珊·施瓦布(Susan Schwab)宣布将中国知识产权保护问题同时提起两项WTO争端解决机制下的磋商请求,诉求核心分别是中国对国内盗版行为打击不力以及对美国图书音像制品和国内销售施加限制[21]36。不难看出,这两项诉求所涉及的知识产权保护和市场准入问题是长期以来美国一直要求中国做到的,而此番争端美国没有采取双边谈判解决中美两国之间的争端,目的是希望通过WTO的多边争端解决机制来实现在两国双边谈判中所没有获取的利益。而美国在同一天就知识产权领域的两大问题同时向另一成员国提起磋商请求,在开创了WTO争端史先例的同时,也标志着中美知识产权争端已经进入以规则为导向的WTO争端解决机制进程中。

结语

中美两国的知识产权争端肇始于上世纪90年代,在海外侵权和贸易赤字的双重压力下,90年代初期的美国对华知识产权政策表现出强烈的单边主义色彩。虽然通过以特别301条款为主导的强硬政策,美国有效地推动了中国知识产权制度建立,但其负面效果也非常明显,不仅造成了中美两国双边关系波动,也没能够进一步推进中国知识产权制度的有效执行。美国单边主义政策在走向必然失败的同时也迎来新的转机。TRIPS协议的签署使有关知识产权的国际贸易争端解决机制进入WTO体制,这对中美知识产权关系也产生了巨大的影响。从美国对华知识产权政策来看,由于中国经济实力迅速提升和中美经贸关系日益深化,使得美国采取强硬对华知识产权政策时不得不考虑到国内要求加强与中国经贸合作的呼声以及中国日益提高的反报复能力。而中国在加入WTO后对知识产权制度不断完善,也在一定程度上动摇了美国动用特别301条款对华进行贸易制裁的法律基础。正是由于在知识产权领域中美两国逐渐走向良性互动,才促成了两国之间的知识产权争端解决模式逐渐由美国单边主导的“权力导向”演进为WTO体制下的“以规则为导向”。

[1]李雨峰.枪口下的法律[M].北京:知识产权出版社,2006.

[2]郑成思.世界贸易组织与贸易有关的知识产权[M].北京:中国人民大学出版社,1996.

[3]Kim Newby.The Effectiveness of Special 301 in Creating Long Team Copyright Protection for U.S.Company[J].Syracuse Journal of International Law and Commerce,1995,(21).

[4]Peter K.Yu.From Pirates to Partners:Protecting Intellectual Property in China in the Twenty-first Century[J].American University Law,2000,(50).

[5]凌金铸.美国在知识产权保护国际化进程中的作用[J].江海学刊,2007,(2).

[6]李明德.“特别301条款”与中美知识产权争端[M].北京:社会科学文献出版社,2000.

[7]孙哲,李巍.国会贸易代表办公室与美国国际贸易政策[J].美国研究,2007,(1).

[8]孙哲,李巍.国会政治与美国对华经贸决策[M].上海:上海人民出版社,2008.

[9]Warren H.Maruyama.U.S.-China IPR Negotiations:Trade,Intellectual Property,and the Rule of Law in a Global Economy[C]∥Mark A.Cohen et al.eds..Chinese Intellectual Property Law and Practice.Boston:Kluwer Law International,1999.

[10]William P.Alford.To Steal a Book Is an Elegant Offense[M].Stanford:Stanford University Press,1995.

[11]王勇.最惠国待遇的回合[M].北京:中央编译出版社,1998.

[12]许春明,陈敏.中国知识产权保护强度的测定及验证[J].知识产权,2008,(1).

[13]甄炳禧.合作共赢的中美经贸关系[J].国际问题研究,2009,(1).

[14]Michael Yeh.Up Against a Great Wall:The Fight A-gainst Intellectual Property Piracy in China[J].Minnesota Journal of Global Trade,1996,(5).

[15](美)伊丽莎白·埃克诺米,米歇尔·奥克森伯格.中国参与世界[M].华宏勋,等译.北京:新华出版社,2001.

[16]张乃根.试析美国针对我国的TRIPS争端解决案[J].世界贸易组织动态与研究,2007,(7).

[17]陈福利.中美知识产权WTO争端研究[M].北京:知识产权出版社,2010.

[18]王杰.国际机制论[M].北京:新华出版社,2002.

[19]杨国华.服从WTO——世贸组织“美国贸易法301条款”案评析[J].国际贸易,2002,(5).

[20]杨国华.中美知识产权问题概观[M].北京:知识产权出版社,2008.

[21]田丰,邵楠.美国为什么申诉中国?[J].国际经济评论,2008,(2).

From Power-oriented to Rule-oriented:Evolution of Sino-US IPR Disputes Settlement Mechanism

SHEN Xin

(Law School,Jinan University,Guangzhou 510632,China)

Since the 90s of 20th century,there were a great number of sharp bilateral conflicts on the intellectual property protection and the issues surrounding market access between China and US,which had far-reaching consequences for the establishment of the intellectual property system in China and the bilateral relations between China and US.Since then,owing to the development of China-US trade relations and China's accession to the WTO,the United States'policy on intellectual property(“IP”)toward China that“Special 301”dominated has become unsustainable.Through further analysis on the reasons and motivation of the changes in the United States'intellectual property

policies towards China,we conclued that it is the rapid development of China-US trade relations and the gradual improvement of the intellectual property system in China which made the dispute settlement mechanism for intellectual property disputes between China and US experience the process of the evolution from“Power-oriented”which domoniated by“Special 301”to“Rule-oriented”which was established by the WTO/TRIPS.

Power-oriented;Rule-oriented;Sino-US intellectual property dispute;dispute settlement mechanism

DF961

A

1000-5072(2011)04-0069-09

2011-05-09

沈 鑫(1983—),男,山东淄博人,暨南大学法学院博士生,主要从事知识产权法、国际经济法研究。[基金项目]国家社会科学基金项目《经济全球化与中国电子商务法律研究》(批准号:07BFX079)。

[责任编辑 李晶晶 责任校对 王治国]

- 暨南学报(哲学社会科学版)的其它文章

- 社区服务的需求结构、供给模式与补偿机制

- 广东开建话的轻重音节步

- 广东文化产业现状、问题与对策