上海一线队教练员岗位培训长效机制研究

朱学雷,丁 敏,杨 涛

上海一线队教练员岗位培训长效机制研究

朱学雷,丁 敏,杨 涛

采用访谈法和实地调研法调查上海一线队教练员岗位培训的现状与需求,发现目前存在主要问题有:培训过于偏重理论讲座,培训内容不分项群,培训对象不分等级等。结合国内外文献资料进行综合分析,制定出2010年上海一线教练员岗位培训方案,配以教练员满意度调查问卷对参加培训的131位学员进行跟踪反馈。据此,将“调研—形式—师资 —督导—跟踪”5个步骤纳入上海一线教练员岗位培训长效机制中,提出了应通过进一步加强督训环节来提升和保障培训的效果。

上海;一线队教练员;岗位培训;长效机制

教练员岗位培训是以提高教练员指导训练、管理队伍、指挥竞赛等能力为目的,按照不同运动项目、不同技术等级制度要求实施教育内容的教学活动,是教练员继续教育中最为重要的一种形式[1]。长效机制是指能长期保证制度正常运行并发挥预期功能的制度体系。它有两个基本条件:一是要有比较规范、稳定、配套的制度体系;二是要有推动制度正常运行的“动力源”,即要有出于自身利益而积极推动和监督制度运行的组织和个体[2]。

目前,国内对于教练员岗位培训的研究报道已有很多,主要集中在对国内外培训现状、培训模式、体制保障等方面的分析和比较。总结发现,我国教练员岗位培训存在的问题主要有:第一,管理混乱,缺乏有章可循的规范化制度;第二,培训内容不系统、效益差,理论与实践结合不紧密;第三,监督管理不严格,培训走形式;第四,经费来源不固定、不充裕[3]。而现有的研究多以理论分析为主,只回答了“是什么?”和“做什么?”的问题,这种通过思辨和经验推导得出的结果,很难在教育科学的理论和培训教学的实践之间架起一座可操作性的“桥梁”。

为尝试解决上海一线教练员的岗位培训究竟该“怎么做”的问题,本研究以拟定2010年上海一线队教练员全年岗位培训方案为平台,从建立岗位培训长效机制的角度出发,对组织实施岗位培训的各个工作环节进行调研与测评,在实践中探索符合上海市一线运动队实际需求的岗位培训长效机制。

1 对象与方法

1.1 对象

访谈对象为上海市体育局运动训练中心的领导7名、管理干部10名、一线队主教练35名。其中管理人员中硕士学历2人,占4%;本科学历42人,占81%;教练员中,国家级教练4人,占11%;高级教练30人,占86%;中级教练2人,占3%。

问卷调查对象为参加2010年岗位培训的一线队教练员131名,其中国家级教练4人,占3%;高级教练55人,占41.9%;中级教练员44人,占33.5%;初级教练28人占21.3%。

1.2 方法

1.2.1 文献资料法

查阅现有国内外相关书籍、文献等资料,为建立培训模式提供理论依据。

1.2.2 访谈法

(1)对一线队管理人员采用编写开放式访谈提纲的方法,让受访者结合自身工作经验,讲述开展教练员岗位培训时应该遵循的原则,了解和挖掘一线队的真正需求,为建立培训长效机制获取宝贵的建议与信息。

(2)对一线队教练员采用实地调研的方法,从培训的形式、内容、管理3个方面收集他们的建议和想法。

1.2.3 问卷调查法

采用“岗位培训满意度调查表”,请参加2010年岗位培训的教练员对培训组织中的专题设置、培训形式、授课教师、培训监督、培训后的跟踪服务等内容进行5级满意度评分。

1.3 统计与数据处理

对收集到的相关数据进行率的统计与分析。

2 结果与分析

2.1 上海一线队教练员岗位培训现状与需求

2.1.1 培训现状

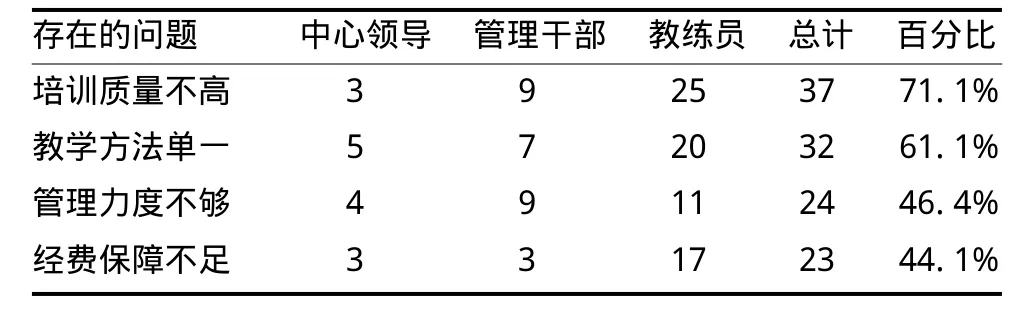

近年来,我国的教练员岗位培训已初具规模,并不断向规范化、制度化、社会化、国际化方向发展。但随着竞技体育水平的迅速发展,教练员岗位培训现状已不能适应培养高水平教练员人才的需要[4]。调查发现,培训质量不高、教学方法单一、管理力度不够、经费保障不足是目前上海队一线教练员岗位培训中存在的主要问题。表1表明:有71.1%的被调查者认为培训质量不高,61.1%的调查者认为教学方法单一,46.4%的调查者认为管理力度不够,而有44.1%的被调查者认为经费保障不够。

表1 上海一线队教练员岗位培训现状调查情况Table Ⅰ Status Quo of the On-the-job Training of Shanghai Professional Coaches

2.1.2 培训需求

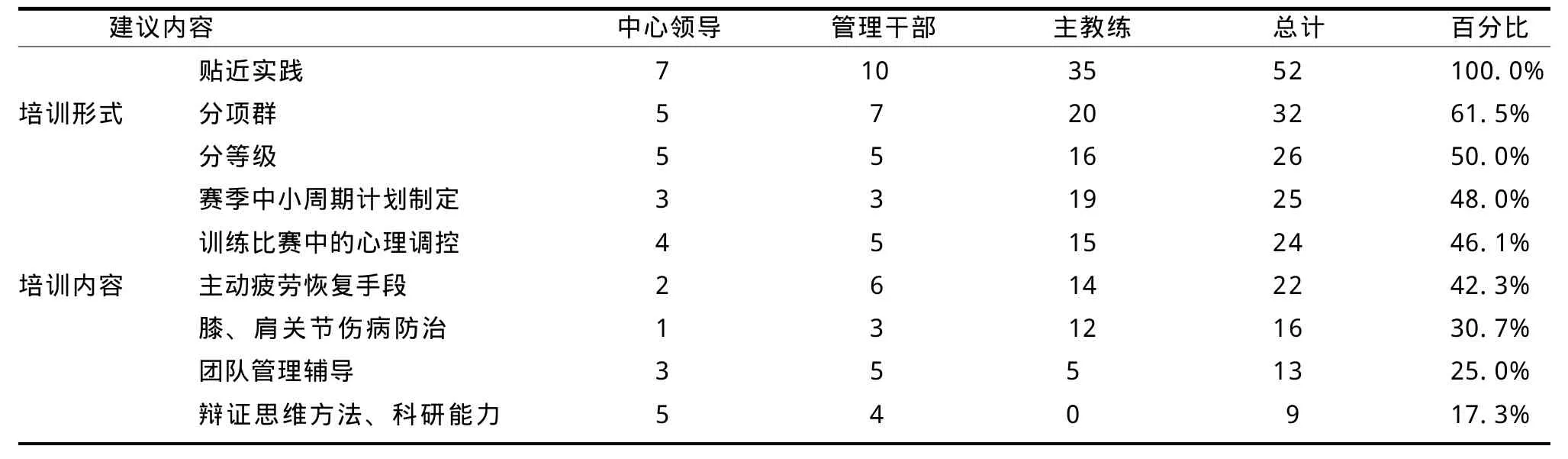

目前,国内对于教练员岗位培训需求的研究较少,研究方法多采用问卷调查形式,结果多为专项身体训练学、运动生物力学、竞技运动管理学、运动生理学、运动心理学、基本技能等较为宏观的学科名称[5],使得实际操作中较难准确地把握培训的重点。本研究采用开放式的实地调研访谈,请接受访谈者写出当前训练工作中最希望解决那些问题?及最希望采用哪种培训的形式?从而最大程度了解和掌握一线工作人员最为关心的具体问题,为准确设定培训内容和培训形式提供依据。从表2可知,在接受调查的52名访谈对象中,在培训形式方面,要求尽量贴近教练员工作实践的占总调查对象的100%,建议培训分项群、分等级实施的分别占到总调查对象的61.5%和50%;在培训内容方面,排在前三位的为:赛季中小周期计划的制定、训练比赛中的心理调控、主动疲劳恢复手段,分别占到总调查对象48%、46.1%、42.3%,此外,中心领导提到较多的是希望提升教练员的辩证思维能力,而教练员则更为关心伤病防治的训练手段。

表2 上海一线队教练员岗位培训需求调查情况Table Ⅱ Requirements for On-the -job Training of Shanghai Professional Coaches

这些数据表明,对于一线队教练员的岗位培训应尽量采用实践手段为主的培训形式,如实操示范、专题研讨、观摩带训和交流答辩等形式,而避免搞大而全的理论知识辅导和过分宏观宽泛的跨项群培训。另外,在培训内容方面则应该注重以能够提出和解决教练员在训练中的具体问题为出发点,而非过分强调为教练员补齐他们的知识短板,这样才能最大程度地激发教练员参加培训的积极性。这提示造成一线工作人员普遍认为岗位培训质量不高、教学方法单一等问题的重要原因,就是在确定培训方案前没有对一线队的需求进行认真和详细的调研。所以,笔者认为,调研工作是做好一线教练员岗位培训的基础。

2.2 拟定2010年上海一线队教练员全年岗位培训方案

2.2.1 确定培训内容

调查结果表明,培训内容要尽量分类、级别、分项群安排。分类就是将培训的内容分成通用类和专项类,将通用类作为培训的主干,专项类作为培训的分支;分级别就是初级教练培训要全面系统,中高级教练以专题讲座为主;分项群就是项目需求相近的放在一起培训。

根据上海市体育局科教处制定的学时要求和划拨经费情况,参照对调研究结果的统计与分析,提出确定2010年的培训内容应包含以下5方面的内容:一是小周期训练计划的设计方法;二是训练的有效性和比赛中的心理调控;三是高水平运动队的管理技巧;四是运动疲劳恢复手段;五是康复体能训练与伤病防治。

2.2.2 确定培训形式

我国在教练员岗位培训形式方面做了近20年探索,形成了多种培训形式相结合的局面,例如组织“讲师团”下队举行专业授课、经验研讨等短期培训或通过网络实现远程培训教育等[6]。但实际效果始终无法令人满意。究其原因,笔者认为还是培训组织者对教练员岗位培训的目标认识不清造成的。教练员岗位培训是一种职业定向教育,其根本目的在于改善和提高教练员的知识、技能、态度、行为能力和综合素质,使之能胜任执教工作,达到既定的工作目标[7]。所以,教练员的岗位培训归根结底是一种职业能力教育,这就要求在教练员的岗位培训中引入职业教育的教学形式。通过对国外相关文献的分析,结合上海一线队的实际情况,2010年的培训中增加实操示范、现场答辩、主题研讨、观摩带训等培训形式,来营造教练员的动脑气氛,调动教练员学习的兴趣,提升教练员的带教能力。

2.2.3 培训组织与管理

在组织方面,为了提高培训效率,节省一线教练员的时间,在2010年的岗位培训方案中将培训班尽量放到教练员所在各运动中心,根据地理位置将上海各运动中心划分为3个培训区域(绿舟、汇丰、莘庄),使培训工作真正做到送教上门。

在管理方面,在2010年的岗位培训方案中增加培训督导环节,邀请参加培训教练员所在中心的领导、管理干部对培训过程进行全程督导,严格执行考勤纪律,确保培训工作高效有序。

2.3 对培训的督导反馈

针对过去国内的教练员岗位培训普遍存在的监管难的问题,本研究特别聘请参加培训教练员所属的各中心领导、管理干部以及体育局科教处对本次培训进行了全程的督导。并将这部分纳入到课题的组织和设计当中,对培训的专题遴选、培训形式、教学师资、组织管理进行评价结果统计。

2.3.1 培训专题评价

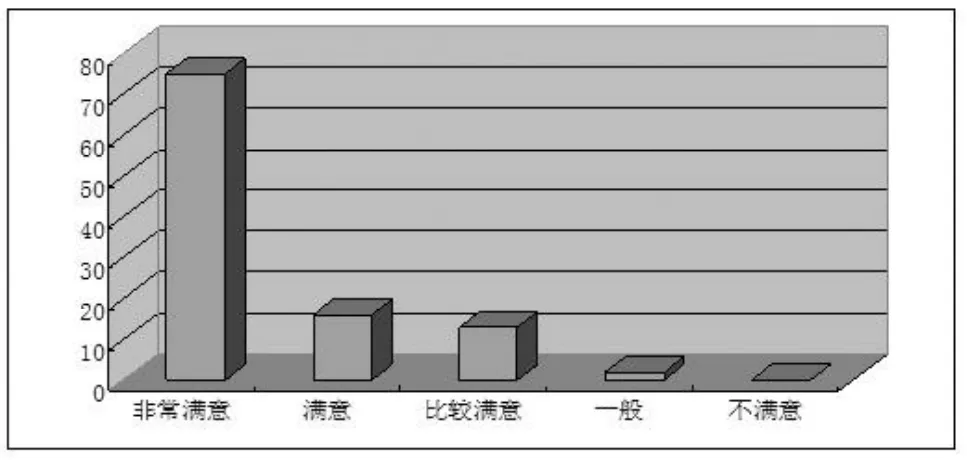

为保证培训的质量,专题内容完全参照调研结果来设定。图1表明,有62%的学员对培训所确定的内容非常满意,12%的学员表示满意,21%的学员表示比较满意,而有6%的学员感觉一般。从调查结果来看,培训内容的确定还是能基本符合学员要求。

图1 培训专题满意度调查情况Figure 1 Survey Results of the Satisfaction Degrees toward Training Programs

2.3.2 培训形式评价

培训首次引入职业教育的培训形式,包括实操示范、现场答辩、主题研讨、观摩带训等。从图2来看,有75%和13%的学员表示非常满意和满意,只有10%和2%的学员认为基本满意和一般。这表明大部分教练员对培训形式的认可,具体采用哪种教学形式最佳需要经过一个反复认识、反复实践、逐步完善的过程。

图2 培训形式满意度调查情况Figure 2 Survey Results of the Satisfaction Degrees toward Training Types

2.3.3 培训师资评价

从图3来看,仅有40%和23%的学员对所选的讲师表示认可,而有约37%的学员对所选教师并不满意。这表明,当前上海一线教练员岗位培训的工作瓶颈之一就是很难找到符合培训需求的教师。这需要组织培训的部门一方面要继续深入了解教练员的实际需求,另一方面要继续加大这方面的资金投入,吸引更好的行业内专家来为一线教练员进行授课。

图3 培训师资满意度调查情况Figure 3 Survey Results of the Satisfaction Degrees toward Teachers

2.3.4 培训组织评价

从图4来看,有68%和23%的学员对培训的组织情况非常满意和满意,仅有6%和3%表示基本满意和一般。

图4 培训组织满意度调查情况Figure 4 Survey Results of the Satisfaction Degrees toward Training Organization

2.4 建立长效机制

建立教练员岗位培训工作的长效机制受到诸多因素的影响,从宏观角度分析,主要包括政策支持、经费保障等外部条件;从微观角度分析,则需要不断运用多种创新的观念、方法去改善教练员被动获取新知识的局面。采用多样化的培训形式督促教练员不间断地学习,保障教练员不断获得本领域的前沿知识和先进的职业技能[8]。实践证明,只有把微观的理念变为可操作的工作模式,才能更好地利用宏观政策为一线运动服务。同时,在建立长效机制的研究中,调研的对象越优秀,所建立的模型就越有说服力。将上海大量优秀教练员的经验和认知进行了记录和整理,尤其是那些国家级优秀教练员的经历、执教经验和成功或不成功的案例,都是今后进行丰富和完善岗位培训长效机制,以及建立职业教练员准入资质研究的宝贵财富。

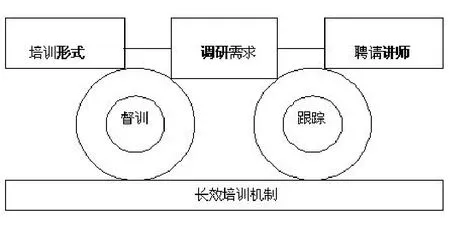

本研究通过为期一年的培训实践,从培训形式、培训内容、培训管理3个方面进行总结和提炼,基本形成“调研—形式—师资—督训—跟踪”,这一建立长效培训机制的工作模式。其中,调研需求、甄选培训形式、聘请专业讲师是实施培训的关键3个步骤,必须按照顺序依次进行。不可主观臆断,妄加猜测,也不可盲目照搬国外先进的培训方式,因为我们的培训对象是在我国特定国情下成长起来的教练员,与国外教练员暂时不具有可比性。而对培训过程进行督训,培训结束后进行跟踪调研则是对培训管理的大胆尝试和创新。从图5来看,督训和跟踪就像是整个培训工作的两个车轮,要想提高培训的实效性就必须让这两个车轮顺畅的转起来。

图5 培训长效机制模式图Figure 5 A Long-term Mechanism Training Model

3 结论与建议

(1)本研究通过拟定2010年一线教练员培训工作方案,并对培训效果的反馈进行统计分析,发现教学师资是目前上海一线教练员岗位培训的主要瓶颈之一。

(2)初步建立“调研—形式—师资—督训—跟踪”的长效培训模式。如继续加大政策支持和经费保障的力度,这个开放的工作模式还将会产出更大的效益,真正在教练员训练实践与科学理论之间架起一座可操作性的“桥梁”。

(3)本研究将大量上海优秀教练员的经验和认知进行了记录和整理,为今后丰富和完善岗位培训长效机制,以及建立职业教练员准入资质的研究积累了数据和经验。

[1]柯教文.全国教练员岗位培训现状与对策研究[J].中国体育教练员,2000,(1).

[2]韩春利.体育人力资源开发与管理[M].上海:复旦大学出版社,2005.

[3]吴东方,汤起宇.试论我国体育教练员岗位培训工作的可持续发展[J].武汉体育学院学报,2003,37(2).

[4]蔡犁,侯健,司虎克. 提高教练员岗位培训教练质量策略[J].上海体育学院学报, 2002,(04).

[5]王爱丰,王正伦 ,陈勇军. 江苏省体育教练员对岗位培训内容的需求[J].体育学刊, 2004,(06).

[6]王兴等.运动训练专业人才的培养[J].体育学刊,2004,(4).

[7]关朝阳,张建.我国体育教练员培养体系及岗位培训的研究[J].山东体育学院学报,2008,24(3).

[8]魏亚栋,安红.我国教练员个性及其表现特征探讨[J].天津体育学院学报,1995,10(3).

On the Long-Term Mechanism of On-the-job Training for Professional Coaches in Shanghai

ZHU Xue-lei, DING-Min, YANG Tao

(Shanghai Institute of P.E., Shanghai 200237, China)

By the methods of interview and field survey, the author investigated the status and requirements of on-the-job training for Shanghai professional coaches and discovered some existing problems. The present training lays too much stress on theoretical lectures, combines inappropriately different programs and does not take into consideration the different levels of the coaches. Based on the comprehensive analysis of the reference materials at home and abroad, the author worked out a program for on-the-job training of Shanghai professional coaches in 2010. 131 trainees gave their feedback through a questionnaire for satisfaction degrees. The article tries to include the five steps of "investigation - method - teacher -inspection - tracking" into a long-term mechanism of on-the-job training for Shanghai professional coaches.It points out that inspection should be stressed so as to improve and ensure the training effect.

Shanghai; professional coach; on-the-job training; long-term mechanism

G80-05

A

1006-1207(2011)03-0056-04

2011-02-19

上海市体育科技招标课题项目(10JT058)

朱学雷,男,副教授。主要研究方向:运动心理学、体育教育学.

上海体育职业学院,上海 200237

陈建萍)