从百年前的“超稳定结构”到今天的“中国模式”(上)

2011-01-01 00:00:00高续增

银行家 2011年4期

内容提要与写作大意

金观涛先生30多年前就开始用控制论里的“超稳定结构”来分析中国传统社会。

我认为“超稳定结构”是对中华民族自秦汉直到1911年辛亥革命这段漫长历史中的社会形态的极好概括。它抓住了这段历史的最基本特征:中国人与世界上所有别的民族不同,他们不是用宗教的力量,而是用世俗的力量和一套工具性很强的理论——儒术,对中国社会进行长期的治理。在这期间,中国的文化精英们拒绝承认社会主体结构是一个应当不断发展变化的非自然系统(所谓“天不变,道亦不变”),拒绝社会变革,这就使得中国社会陷入了周期性的社会治理与动乱循环的怪圈而不能自拔。整整一百年前,中国人终于走出了这个怪圈,勇敢地从实践的层面开始对传统社会进行改造。在这段艰难的社会转型中,传统既是前进道路上的阻力,也是能在不借助外力的前提下,实现稳妥渐进的社会转型时可资借力的文化资源。到现在,尤其是近30年来,这个伟大的社会工程的进展终于让人们看到了希望。

现在,“超稳定结构”已经成为了历史,我们不要太着眼和着力于它的功过是非,眼下最有意义的事情是对“超稳定结构”进行更深入的研究和思索,以找出对我们今后社会转型有价值的启发和借鉴。其实,“超稳定结构”也并非百弊而无一利,它独创了文官政府政治,领导历代民众完成并有效管理了规模巨大的水利工程,创建了一整套应对自然灾害的救灾赈灾系统,它还创造出了世界上空前辉煌的农业文明,在没有现代科学理论指导的情况下,在制造技术和医学等诸多方面摸索出了令世人惊叹的成果。

由于中国在世界上的独特地位和影响,中国人的这个社会改造工程不能不被外人所关注,一向自傲的西方人则把他们不能理解的这个现象称为“中国模式”。他们中的一些人对我们的成功怀有疑虑,更有少数人甚至心怀恐惧。对于我们自身,则应当理智地看到:现在只是在征途中,今后还有很长的路要走。刚刚过去的这百年时间,还不到一个像汉、唐、宋、明、清这样王朝生命周期的一半,远远不足以完成对这个老大帝国的软文化遗产的根本性改造。工程正没有穷期,我们没有理由歇息。我们已经取得了很有说服力的成果,我们也有理由对未来的成功充满信心。

谨以此文纪念辛亥革命一百周年,并向造就今日中国的启蒙者和先行者们致敬。

初识“超稳定结构”

最早听到“超稳定结构”这个词,是在1979年秋天的一次学术交流会上。那是一次由南开大学学生会组织的天津大专院校学术交流活动。我作为天津财经学院学生会秘书长参加了这次交流会。记得我还带去了我的长篇论文《论计划经济的三大经济规律》,这是我用大量课余时间写成的,凝聚了我很专注的精神和当时全部的知识和智慧,能够带着这样有准备的“成果”参会的,我是所有参会学生中仅有的一个。

学术会的主题发言有两个,一是由金观涛先生宣读他的《中国封建社会的超稳定结构》,此外是由雷侦孝宣读他和王通讯共同发表的《论人才》。相较之下,我更对金观涛先生的文章和观点由衷地钦佩。他的文章传达了大量的信息和资料,而我的文章则充满了从概念到概念的逻辑推理,除此之外就是对革命导师专著里语录的理解和论述。学术交流会后,在他们几位从北京赶来的青年学者的住处,他们听取了我写的那篇文章的观点梗概。耐心地听过后,金观涛先生和刘青峰先生都对我提出了同样的问题——谁能设计出能完全体现社会实际需求的全社会的经济计划呢?

我当时一下子就没有了自信。

写这篇文章前我找到了当年的日记,那一天是1979年11月12日。日记中,我当时听讲的文字记录,竟然有两千多字,大部分是记录的金观涛先生的讲演。

从那天以后,我思考中国传统社会的结构问题,就摆脱不开“超稳定结构”这个标尺了。

“超稳定结构”的形成——中国社会的基本特色

2011年1月,由民族出版社出版的《兴盛与危机》(作者金观涛和刘青峰)全面反映并详细解说了当年金观涛先生的社会“超稳定结构”的思想。再读《兴盛与危机》,重温金观涛先生的思想体系,给了我写这篇文章的动力和素材。

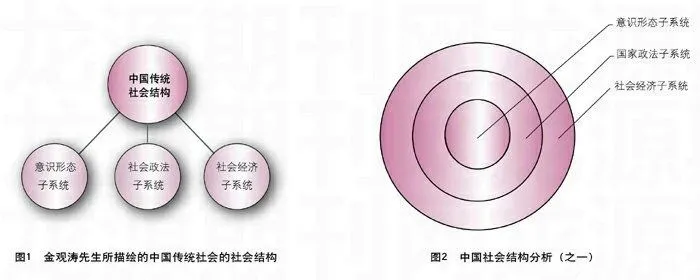

在金观涛先生的这本书里(P176)有个很著名的系统分析图(图1),它把一个社会内部的三个结构关系表述了出来,即:

这个图显示,一个社会系统可以分解为相互之间有机联系的三个子系统:意识形态、国家政治机器和社会经济实体,它们之间两两相关,互相影响。这是作者运用系统论和控制论的理论方法,通过对西方社会文化结构进行深刻研究后得出的结论。在此之下,作者得出了一系列的推论。

然而,经过长时间的思考,我认为有必要对此进行仔细议论。

我认为,以现代西方社会为代表的非中华文明体中,这样的系统分析可能是贴切的,这个分析对中国春秋以前的社会结构也是比较适用的,只是直接拿来套用中国自秦汉以后的所谓“封建社会”,我认为就不那么灵验了,原因是它并没有真实地反映中国这段历史的社会实际。

在西方各个民族历史上,没有像中国的皇朝这样强有力的政治传统——这是中国的特殊性。西方的社会思想学术、社会生产与交易,以及人口的流动,都不在强力的政权管辖的范围内。

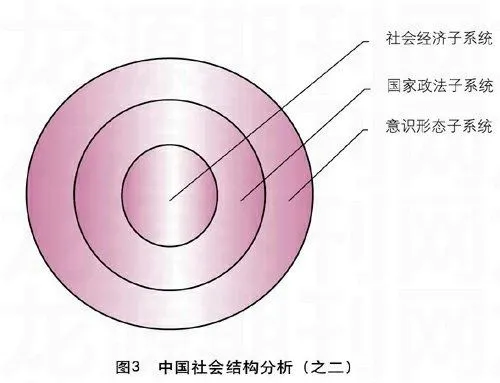

我认为,中国国情的特殊性应当用下面这个分析图(图2)来表达。两千年来,中国的社会结构是这样的:思想意识形态被政治文化紧紧包裹在里面,经济与市场子系统被置于社会结构的外圈。

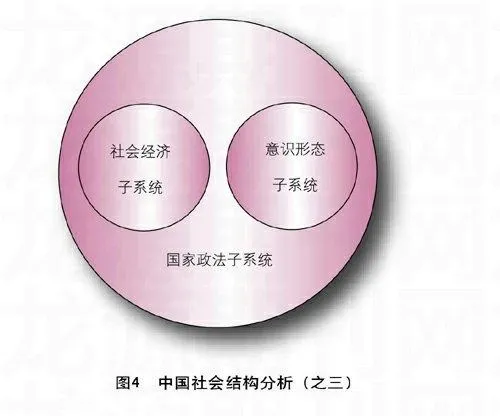

在这个示意图中,三个子系统之间只强调相邻关系,没有内与外的区别。如果把图中的意识形态内核与社会经济外圈相互易位,成为图3,按照纯粹结构分析的原理,它们(包括下面的图4)只是同一个内容的两种表现形式。

还有一种表现形式如图4所示,呈“双黄蛋”型。图2到图4的三种表现形式不同,但都体现了同样的含义:中国“封建社会”结构的三个子系统之间始终保持这样的关系——意识形态子系统与社会经济子系统之间不存在直接的相关关系(或者只存在极弱的相关关系),它们都处于社会政法子系统(即国家政治机器)的强力支配下。

在本文后半部分议论“中国模式”这个话题时,将会再次提到这个示意图(图4),用来分析欧洲短暂的封建社会的社会结构。只不过,在这个示意图中,天主教主导的意识形态子系统成为了占统治地位的中坚系统,对其他两个子系统具有绝对的支配能力,因而对欧洲的社会文化进步起到了阻碍作用,但阻碍的方式与在中国发生的情况迥然不同。我们可以通过对图4和图5(见本刊下期将刊登的《从百年前的“超稳定结构”到今天的“中国模式”(下)》——编者注)的分析对比,得出一系列有价值或有趣的结论,例如中国与欧洲文化不同的根源究竟在哪里等。

自从秦始皇以武力统一中国,并依照商鞅的设计实行愚民政策以后,军事化的政治或者说垄断型的政治实体,就规定性地窒息了中华文明的发展前程。大规模的全国军事行动以后,却没有相适应的政治机构和手段来管理这么大的一个国家,它的短命就已经被注定了。

汉代初期,刚刚职掌天下的决策高层,鉴于秦帝国的轰然倒塌,原本打算以黄老政治治理天下,但在社会管理实践中,出现了各种现实问题,难以完满解决。经过一段时间的争论,到汉武帝时,终于接受董仲舒等人的建议,罢黜百家,独尊儒术。从此,儒家思想取代法家思想,并逐渐成为了中国封建社会的正统。表面看来,从汉初“挟书令”的公开废除,到汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,汉代似乎采取了一种不同于秦的思想文化政策,但如果仔细分析一下,就会不难发现,商鞅、韩非等人的愚民思想其实被汉代的统治者以一种更隐蔽、更高明的手段继承了下来。汉初废除“挟书令”,鼓励民间献书,容许各家各派自己讲学传授,是因为当时的统治者正处在对统治思想进行重新选择和调整的过程中,并非意味着对愚民思想的放弃。而“罢黜百家,独尊儒术”则正好是秦愚民政策的另一种形式的翻新,因为儒术的独尊实际上就意味着对儒家以外各家学派的压制,它对人们思想的禁锢程度并不亚于秦对《诗》和《书》的简单焚烧。因此,从某种意义上说,汉代愚民政策的效果比秦更佳。

但我认为,这只是完成了稳定社会秩序的第一步,即政治实现了对全社会的思想文化垄断(更精确地说是“包办”),如果没有另一次的“包办”,还不足以牵引中国走上后来的漫漫长路。这另一次的“包办”,就是实现对社会经济的垄断或者“包办”,——以桑弘羊为主角的名为“盐铁论”的经济大变革。从此,中国社会就走上了“华山一条路”,难以自拔。

中国从汉代的“盐铁论”大辩论后,在社会文化结构中,越来越显示出这样一种趋势:社会经济实体被逐渐强大的政治机器所掌控,一切经济活动都已经成为政法机构(国家机器)的附属,从事经济活动的社会阶层已经与意识形态绝缘,构成所谓“小人阶层”——他们是劳力者,只能治于人。孔子的一句著名的“君子喻于义,小人喻于利”准确地定义了从事生产流通营生的阶层低下的社会地位。孔子这句话中的“义”是包含了意识形态在内的上层建筑,而“利”,则是时时处处锱铢必较、讨价还价的市场交易行为。生产领域和市场交易构成的经济实体则成为了供养国家机器的附属物,中央政府(朝廷)可以对所有经济活动实施任何形式的处置。在中国两千多年的传统社会中,政治集团对内包办了对意识形态的解释权,对外控制了全社会的市场交易经济活动(如图2)。这就是中国,这就是当时的中国特色。

用图2还可以解释许多其他的问题,下文还会多次提到这个图。

图2这个分析图还能解释这样一个中国的特殊现象:中国之所以能构成一个“超稳定结构”,是因为处于社会文化系统内核的意识形态或者说精神文化、意识形态子系统在长期的历史时期中,始终顽固地深藏于这个老大帝国文化的内核,动乱一过,它就恢复元气,被新上台的皇权集团重新奉为圭臬。于是,一个新的朝代就又开始了一个新的生命周期,如此往复,以至无穷。

“超稳定结构”规定了中国封建皇朝的周期率

“超稳定结构”是一个社会从其实体内部完成的一种控制模式,我们先从中国两千年的历史看一下它的外部表现形式。

第一步,消藩与反消藩。

自秦汉开始,所有新建立的王朝都有消藩与反消藩这样的政治过程。在汉代,开始是把所有非刘姓的王都撤消,接着是平定以吴王刘濞为首的“七国之乱”。西晋是镇压“八王之乱”。在唐朝,消藩进行得更早,天下位定,就发生了“玄武门之变”。在宋朝,消藩进行得比较文雅,这就是“杯酒释兵权”,用“赎买”的政策把政治权力集中到以皇帝为首的朝廷。在明朝,消藩与反消藩的斗争虽然是以被消的藩王取而代之,成为胜利者,成了皇帝,但从结果来看都达到了天下政治权力归为一统的结果。在清朝,消藩与反消藩的斗争进行得更持久,直到清康熙二十年才结束中央对各地藩王的统一战争。

历史上的中国为什么统一的时期占主要部分呢?是因为全体中国人都有的天下理念——“天无二日,民无二主”。在西方,这种理念是罕见的。中国之所以如此,是与儒家文化中的“忠君”分不开的。

中国人的主体是农人,农人安分守己,靠天吃饭,不善于争斗,也厌恶血腥的战争。只要有一个能庇护自己生存环境的政治权威,就甘愿做牛做马,而不问这个权威的来源与出处。这对统治者来说是件好事,只要能通过手段取得政权、巩固政权,别的都是皮毛和琐事。稳定社会秩序是压倒一切的,而这又与亿万民众(其中绝大多数是农业人口)的生活哲学和生活愿望相一致。这就为人丁兴旺的盛世到来准备好了条件。

第二步,发展生产,增殖人口。

在大王朝建立以前的社会动乱中,农业生产无法进行,杀戮和饥荒造成人口大量减员,大片土地荒芜。政权初定,百姓擎受皇恩,分到因为战乱而变成无主的土地,社会经济开始复苏,人口开始增长。

第三步,税负加码,社会开始动荡。

在人口增长的同时,政权机构逐渐健全,这其中也孕育着机构的臃肿化。税负增长有两个主要的原因:皇家寄生集团的盘剥和税负以外的摊派(乱收费)。当社会危机影响朝廷运转时,就有变法者出面执政,主持变法了。但变法却无一成功的原因在于,变法只涉及如何掌控外部的“经济圈”,而不涉及内部的思想文化内核。

再往下,就是第四步:社会大动乱,王朝倾覆之后很快新的王朝建立,新的一轮周期又开始了。

中国人有话:“话说天下大事,分久必合,合久必分。”中国人早已把这样的周期律看作了常态,并不对它的正当性怀有疑问。如果没有外来的足够强大的文化力量对这个震荡加以影响和破坏,中国将这样震荡下去一万年。

要想结束这个悲剧性的后果,必须要有一次类似西方文艺复兴那样的思想解放运动。那么,为什么中国不会自行发生“文艺复兴”呢?为什么说汉代以后的中国儒家文化已经不是真正的思想流派而是一套政治工具了呢?这就要分析这段历史时期的意识形态在中国社会中的命运了。(未完待续)