最近10年西藏当代美术的成熟

2011-01-01 00:00:00

西藏人文地理 2011年1期

西藏多元一体的4个主要艺术群落

和全国以及世界的艺术大潮相伴随,西藏艺术风格的多元化是必然的。近10年来,西藏的多元一体的艺术形式概括起来有4个主要群落:

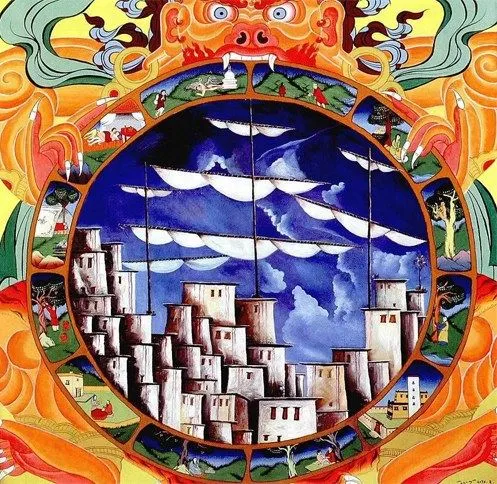

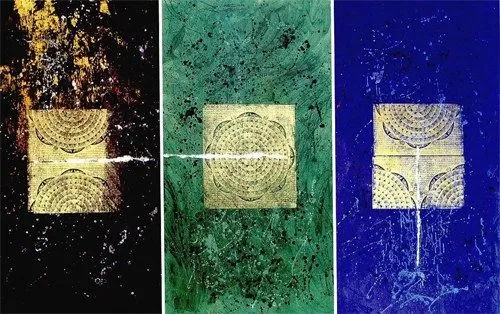

布面重彩画派

说到近10年间西藏当代艺术家的群落,首先要谈的还是布面重彩画派。这是由几位“美术界的老西藏”在1980年代发端的。逐渐形成现在这个立足于藏文化传统与现代相融合,从神本到人本实现美学突破的多元化的群体,是以美协为主体的画家群体,从十几人的规模上讲并不大,但他们在国内外的影响却不可小视。布面重彩的形成与西藏壁画唐卡传承有关,是介乎于传统与现代之间的一种艺术风格,而且与西藏的宗教艺术和现代文化都有关联。这一派画家们大多仍然使用西藏传统的矿物和植物颜料,但同时从现代绘画中汲取了很多古典唐卡中没有的技法,比如水墨写意、超级写实之类的技法,他们以布做底,使用勾线、平涂、晕染、上金粉等传统唐卡的材料和其中的一些绘画手法。这些画家努力从传统的矿物、植物颜料中探寻新的应用方式,如画家李知宝等开发出“西藏岩彩画”这一新品种,其最明显的特征就在于运用西藏传统的矿物颜料结合现代新开发出来矿植物颜料作画,李知宝甚而磨碎宝石当颜料作画,把满幅珠光宝气化作仙女、高僧等等超凡出世的神圣,给观众送去出乎意料的审美惊喜,产生了别样的视觉效果。西藏大学艺术学院丹巴绕旦和阿旺晋美两位教授研制的“藏传颜料”不仅获得了国家专利,还为西藏当代画家提供了开拓新的画面视觉效果的途径。“布”是西藏传统唐卡画的基本载体,所以西藏的美术家们在使用“布”这一材料上做了很多探索,以至于“布画”成了西藏美术界的主要特色。需要说明的是,这个“布”是优质棉布,不同于布面油画的“布”,它相对应的概念是中国水墨画的“纸”或工笔重彩的“绢”之类的概念,是内地很难见到的一种“布画”形式。西藏画家善于用市,还与这里非常干燥的自然气候有关,内地的宣纸在西藏存放时间稍长就容易丧失自身特征,而且书画作品不易装裱,断裂和变形这两个难题始终困扰着书画家和装裱师。

除了几位“美术界的老西藏”汉族艺术家之外,藏族画家有计美赤列、巴玛扎西、德珍、边巴、次仁朗杰、拉巴次仁等,至今都在坚持着布面重彩样式。

近年来,巴玛扎西又从事中国画水墨创作,他把西藏民间艺术与现代创作观念通过水墨进行了大跨度的对接,创造了独具特色的中国水墨画。

本土新生代女画家德珍与巴玛扎西共同之处是都具有很高的天赋并且非常执著和勤奋,解读德珍的画感觉进入了一个童话世界,画家总能用儿童般的心态和眼睛来观察和感受世界,然后用儿童般的语汇或色彩来表述自己的感触,画中无处不在的美丽大眼睛不仅看到了美丽心灵,还构筑了一个充满爱和光明的视觉迷宫。她的作品《宠物》一位藏族女孩怀里抱着一只小老虎,超常的想象非常精彩。《他们还好吗?》是一个保护动物的题材,德珍扎根在本民族的文化上希望能够像雕刻玛尼石一样把这些动物永远地刻在这个地球上,所以用青石的颜色来画它们。

以根敦群培艺术空间为代表的前卫艺术家

近10年来出现的另一个引人注目的群体是“根敦群培艺术空间”。这个群体最初与西藏布面重彩画派相交叉,其群体领军人物嘎德原来就是布面重彩画家,他的布面重彩作品《放风筝的季节》曾获第八届全国美展优秀作品奖。在之后日益国际化的艺术活动中逐渐促使这群年轻人越来越朝现代艺术、当代艺术靠拢,呈现出更为开放的艺术视野,远离了布面重彩画派。这些热爱当代艺术的年轻人于2003年自发成立类似于画廊的美术机构。以“根敦群培”命名,在他的精神感召下从事西藏当代艺术创作活动。创办的一个画廊性的机构,宗旨是推介西藏当代艺术和进行艺术交流。2009年根敦群培艺术空间由于人员增多,场地太小,于是由原来的画廊正式更名为“根敦群培艺术空间”,定期和不定期地举办各类型的展览、相关艺术活动及学术讲座。这个艺术空间为西藏当代艺术创作提供了一个良性的发展环境,到目前群体加入成员共计32人,已经成为西藏当代美术的一支重要力量,其成员的作品延伸到世界多个城市。

2006年7月1日,青藏铁路通车,标志着西藏与外界更加深入和广泛的接触。西藏主题绘画,或者更广泛意义上的以西藏为资源的艺术,也随之面临全新的局面。“艺术家开始调动声光电、各种材质、媒介来表现,这是没有坏处的。西藏曾经有过以往那种很严肃的宗教造像经指导下的神本主义的文化、美术,一直到现在不但有了现代观念的绘画,而且也有了很前卫的、很行为的、甚至是人体的这些艺术方式,这些只能说明西藏的文化环境相对来讲更加进步和宽松,也正说明社会的和谐度的深化。”画家韩书力说。

早在1988年,一群热血西藏艺术家去珠穆朗玛峰,举行了一次令人瞠目的艺术活动——与珠峰裸体对话的行为艺术。夕阳下,在崇拜的自然之神面前,抛去一切伪装,与世界最高峰直接进行艺术交流与对话。有曹勇、李新建、罗浩、于小冬、蔡显敏等人。有的自诩是特提斯前卫画家,有的自称是西藏山地艺术家,淋漓尽致地体现着青春的激情。热血情怀是当时艺术家的时代特征。

历史演进到今天,以根敦群培艺术空间为代表的西藏前卫艺术家已经显着更加理性,总是在画理和艺术通行法则的框架下打磨自己的作品。韩书力对这些作品也有很透彻的理解。他说:嘎德的《冰佛》真实表达出藏人心里那种失落、遗憾和无奈的感觉,更深的一层意蕴大致源于佛教生死轮回的观念,从水到冰佛再溶化为水的无限轮回。

另外的一些当代艺术家,如强桑,他的《佛》系列直接把佛画成机器人的形象;亚次丹和次格使用啤酒瓶装置成的佛塔;昂桑在架上把传统艺术元素与当代主义结合,重新解构西藏宗教价值;一个专画城乡结合部生态多才多艺的边巴;还有卫东,阿努,还有西藏的穆斯林索玛尼,还有很多的当代前卫艺术家。

传统的写实油画

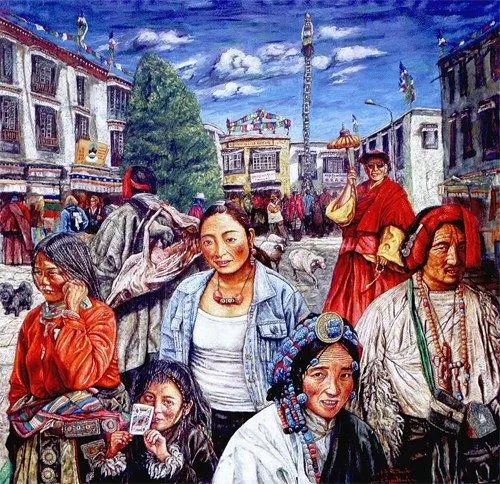

1999年3月在北京举办的西藏民主改革40年成就展中,70余幅各类绘画精品中大部分是油画,这说明来自西方的油画艺术已在当代西藏美术中确实占有一席之地。传统的写实油画在今天的西藏仍然是一股稳健的艺术流派,比如,次仁多吉、阿布、西热坚参、扎西次仁、张鹰、洛桑、丹朗等,他们大多毕业于艺术院校,致力于西方传统的写实油画。这个群体主要以藏族画家为主,藏族画家对油画有一种天然的亲近倾向,去内地和国外学习的藏族青年大多选择油画。次仁多吉1972年调入西藏歌舞团任美工直到2009年退休,早年和诸有韬老师学画,1976年、1984年分别在上海戏剧学院和中央美术学院学习。2001年主创的《珠穆朗玛》荣获第三届全国少数民族调演舞台设计金奖。在他的油画作品中能感觉到作者的激情扑面而来,他总是可以用饱满而激越的情绪来画那些原本宁静的古庙和风光,是一种家乡人画家乡情的心态,面貌成熟而突出。体现藏民族的自豪、纯净、真诚的民族性格,代表作《大昭寺》曾获第二届珠峰文艺奖,还有《智慧结晶》、《牧民老人》等。写实群体中也有个性化较强的画家,比如格桑次仁虽然也是写实油画,可是他使用线和点营造出朦朦胧胧的画面效果。他的代表作《晨》获第八届全国美展优秀奖,《田野》人选第六届全国美展。近年来格桑次仁从法国进修归来以后,画风有了更多的变化,画面增加了抽象因素。

对于以上三个群体的美术家共同的追求和探索,曾代表中国美协到西藏指导工作的邵大箴先生说:“重视艺术语言的精神内涵,发挥艺术语言的作用,是近10年来西藏美术创作的重要特色,西藏美术家已经不满足通过选择有意义的题材和描绘动人的情节来吸引读者,他们已经懂得,艺术语言的运用,既包括语言本身规律的探求,也包括作者主体精神或主体性的发挥。”

数以万计的西藏主题画家阵营

这是建国后在内地形成的独特的艺术现象。在中国,平均四个画家中就有一个专门画藏族题材或曾经一段时间从事此类创作。在新中国美术史中有几次西藏主题美术创作高潮,其规模更难估计。据韩书力分析,这还是一个保守的数字。他说:“全国美展中不论什么题材,25%表现藏族的题材。它是一种现象,我们一定要正视。”西藏题材是全国的画家所热衷的内容,从董希文他们就开始了,陈丹青画了《西藏组画》以后更是造成一种西藏热,但为什么要画西藏不画其他地方呢?画家李知宝是这样解释这种现象的:“到内地去生活发现内地你就找不到什么可画的,工业化、商品化,全世界一个样子,你就找不到感觉。为什么要画西藏?我觉得人的本质就是越本真越像人,人本来就是通过劳动变成人,所以劳动人民最值得画,长相四肢更接近人的本质。画家们最能追求人的本真、自我,因此在内地找不到感觉,一旦到了西藏就觉得很震撼,触及到了他的灵魂,他就要来画。山那么壮丽、天那么蓝、云那么白、牧民那么健美,服装在身子外面可以任意夸张,牧民的服装没有一个穿的雷同的,每个乡都不一样,每次看都不一样,所以就有很多发挥笔墨的地方,画起来就给人一种画人性的感觉,每个人画的都不一样,就能画出个性来。为什么画新疆、苗族、土家族等其他民族的人少呢,画那些主要是展示民族服饰,藏族除了服饰还有形象,比如李伯安画的就没有什么颜色,包括画喇嘛也没有什么颜色,都画成白的,因为西藏人的形象就很震撼,所以李伯安的画很成功。”李知宝甚至认为,西藏题材事实上已经成为中国当代美术的动力、活力和新世纪民族化美术的方向。例如:十世班禅画师,中国美术家协会副主席尼玛泽仁创作的《元蕃瑞和图》、《格萨尔王》(合作)、《牧马图》三件作品分别获得1982年,1995年、1999年由文化部、中国美术家协会等颁发的全国画展金奖;中国美术家协会主席刘大为代表作《马背上的民族》、《草原上的歌》;版画家徐匡的《高原的阳光》、《洁白的哈达》;油画家詹建俊根据自已青藏高原之行的印象和想象创作的油画《高原的歌》(1979年),构思出一位藏族牧女骑在牦牛背上沐浴在晚霞中引吭高歌的壮丽画面,版画家李焕民代表作油印套色《初踏黄金路》、《扬青稞》、套色水印版画《藏族女孩》等作品;画家吴长江代表作《藏女》获1990年第10届全国版画展铜牌奖,铜版画《高原之子》获1996年第13届全国版画展铜牌奖:还有王明明、杜滋龄、孙景波、吴山明、南海岩、王沂光等人为代表的西藏主题绘画队伍。

西藏主题提供的不仅是绘画的对象,还是艺术价值、生活方式和社会态度的选择

西藏现当代美术发展的根本意义在于60年来,特别是改革开放后的近30年来,各民族艺术家共同携手,亲密合作,互相切磋,脚踏实地,一步一个脚印地跨过了由神本到人本的艺术思想鸿沟。2010年7月在北京的某个专业性讲座中,学者谈到,西藏艺术家的作品,特别是在近30年来,通过自己的创作和参加国内外的展览、出版及被各种机构的收藏,所在这些艺术活动让国内外的人们有了一个共同的认知,就是西藏当代美术也是中国当代美术百花园中不可小视的,或是不可或缺的一个组成部分。因为中国美术60年来的进步是明显的,现在的艺术表现力,艺术家的观念,手法的多样性,艺术家所经营出的视觉冲击力,都不可以和半个世纪前同日而语,这就是进步。另外还有艺术家自己的人文主义的觉醒、文化觉醒、人性的觉醒。

画家吴长江说:“西藏主题提供的不仅是绘画的对象,还是艺术价值、生活方式和社会态度的选择。”

无论是在青藏高原数十年如一日地锻造“中国气派”的美术家,还是内地艺术家对藏民族主题的挖掘与展现,都是在为繁荣中华文明贡献力量,也都鲜活地展示出中华民族大家庭中各个成员独特的文化魅力和源源不断的艺术创造力。60年来一代一代勤勤恳恳的美术工作者呕心沥血的耕耘,使得人们可以享受到雪域文化的视觉盛筵。将西藏现当代美术的发展纳入中国现代文化的视野中加以考察,不难发现其所具有的独特价值,它不仅见证了20世纪西藏社会的变迁,为西藏历史留下了形象的记录,在某种程度上也是中国现代美术发展的缩影。当代西藏主题绘画与表现西藏的摄影、文学、音乐、影视作品共同构筑起一道瑰丽的文化风景线,融入当代主流文化中,并且演变为一种符号,时常被聚焦,出现在当代文化视野中。地处边疆的“西藏”已经不只是一个地理概念,而成为具有特殊精神内涵的文化符