发现西

2011-01-01 00:00:00尹文涛

西藏人文地理 2011年1期

尹文涛(以下简称“尹”):次旺老师你好!我首先想了解你生长在西藏,是怎样的文化背景塑造了你的艺术之路?

次旺扎西(以下简称“次旺”):我生在1963年,当我有记忆的时候,已经是到处都在轰轰烈烈的搞政治运动。我们家属于“东方红居委会”,在现在拉萨东郊清真寺那一带。那时居委会开会全部在清真寺里面,当时我见过阿布老师在那里画毛主席肖像,是油画,这是我第一次看到有人画油画,我站在旁边悄悄地不敢说话,看着他特别神气。在那么大的画布上,用尺子画线打方格放大主席像,然后过几天巨大的毛主席像就在那里了,像真的一样!

我们的童年总觉得比现在的孩子快乐,没有一点学习压力,一放学就上山或游泳,童年的记忆确实使我种下了亲近大自然的种子,后来我画了很多拉萨河两岸的风景,可能与早年的生活体验有关。

印象中我们学校有一次开大会说当时拉萨发现了一个类似反革命分子的人,拉萨可能所有的学校都组织去看那个反革命罪行,我们到了八廓街一个老院子里面,有一间很小的房子,在很简陋的屋内挂满了唐卡,柜子上摆满了酥油灯啊什么的,那人是个喇嘛,他悄悄地还在那里搞祈祷和念经什么的,但后来还是被人发现了,然后把他抓了起来。那是我第一次看见唐卡。

我17岁那年第一次去寺院。也是偶然的机会,不是专门去的。那是我们几个同学一起去玩儿,到了天葬台,看完后没什么事做,顺着路一直走就走到了色拉寺。当时寺院里已经开放了,刚刚有些下放到农村的老喇嘛回来了。那天是我第一次看到壁画,我们问这是什么?那是什么?老喇嘛就讲释迦牟尼诞生和本生故事什么的,讲了很多也记不住,总觉得很惊奇,那么多壁画从来没见过。之后我父亲有一次去开会,会议结束全体组织参观布达拉宫,我也跟着去看了,后来又看了罗布林卡、甘丹寺等等,看了一些东西,但都只是了解了一下皮毛。

我父亲是知识分子,他出生在西藏的一个贵族家庭。上世纪50年代中央人民政府和噶厦地方政府都成立了自治区筹备委员会,地方政府派我父亲去筹委会作一个普通干部,那时父亲只有20多岁。之后他上了干校,就是现在西藏大学的前身,他的中文都是在那里学的,后来到自治区民政厅工作。文革开始以后像他这样在原来地方旧政府任过职的人,虽然当时很年轻也被划到所谓“上层人士”,全被下放到各个居委会进行劳动改造,我父亲也在其中。

文革的后期父亲就在家里画画,因为他喜欢。父亲认识安多强巴,最早是父亲带我去见安多强巴,希望我从他那里学画,当时安多强巴也不公开画画,所以也没得到学习机会,但安多强巴说了一句话挺有意思,他说:“这个可怜的孩子上辈子可能是个画画的。”藏族有这种说法,比如一个人比较执著于某件事,就说可能和前世有关系,这是小时候的一个情结,当时我也不太清楚西藏文化是怎么回事。文革之后我父亲分到自治区人民出版社,藏编部当编审。

早期出版的伦勃朗的素描、米开朗基罗的雕塑、罗丹艺术论等这些书全是父亲给我买的,还有法国现实主义作品刚在中国美术馆展览时,人民美术出版社出版的小画册等他经常给我买回来,我接触了这些东西就开始自学,刚开始画画是在十四五岁。

在我上拉萨第二中学时有美术课,当时李知宝老师是那所中学的美术老师。印象最深的还有当时拉萨第二中学、拉萨试验小学等几个学校合起来搞了一个美术业余训练班,李知宝老师在负责组织这些活动,还邀请了拉萨的画家罗伦张老师、诸有韬老师、阿布老师、丹朗老师等过来指导,但主要还是李知宝老师在执教,让我们画石膏、有时候带我们去拉萨周围写生。

尹:后来你上了中央民族学院。

次旺:1980年5月份,中央民族学院艺术系派老师到西藏招生,我报考了,结果我顺利地上了中央民族学院,选了我喜欢的油画专业。藏族被录取的一共6个人,3个藏族学生分到国画专业,我和阿旺曲扎、扎西次仁学油画,我们和来自云南、贵州、四川的几个学生分在一个班里。学校第二学年就组织我们去山西晋祠、云冈、永乐宫和洛阳龙门石窟这些佛教艺术遗迹参观,当时我们还没上美术史的课,真的不了解,只是感觉很壮观很震撼。大三时学校组织我们到山东沿海写生,还去了海南岛。当时中国美术界少数民族题材很热,首都机场壁画就是典型例子。我们民院好几位老师属于云南画派的画家,还有一批老师是属于比较正统的画苏派风格,另外还有几个老师喜欢克利、毕加索、包豪斯这些现代风格,所谓前卫的艺术,但他们不敢公开的讲,因为学校领导是公开批判现代派画家的。这些老师有时候和几个比较信任的同学聊,他会悄悄地告诉你:这是保罗克利的线条。

这些老师对我们都有影响,使我们了解西方艺术不仅仅是苏联,还知道了欧洲一些现代派艺术家。但我最喜欢的还是古典艺术,像米开朗基罗、伦勃朗、维米尔的作品,直到现在都非常喜欢,虽然我自己搞当代的艺术,但这些艺术家在我心目中永远都有很高的地位。

上个世纪80年代中国刚刚开放,北京还举办过很多国外作品展览像法国250年展览、美国的、挪威的、哈默藏画展、苏联的和劳生伯艺术国际巡回展,但我印象最深的是哈默藏画中的伦勃朗原作和几件劳生伯的作品。

尹:在你的成长过程中西藏的传统文化与你本人、你所处的现代文化与生活环境的关系是怎样的?

次旺:大致是这样的,上世纪80年代除了对外开放以外,民族政策也开始得到落实,宗教信仰自由得到尊重,寺院开放了,同时有很多关于西藏文化、历史、宗教的著作出版。我们上大学以后才逐渐接触到这些东西,开始找书看西藏的历史、杜齐的考古和另外一些国外藏学家的译著,这时候就不是皮毛的了解了。我们突然发现西藏有那么多未知的东西,历史悠久而丰富灿烂的文化艺术。我们有一种渴望,就是寻根的情结。1985年暑假特意回到西藏,问父亲应该上哪里去看西藏真正有传统有历史积淀的东西,父亲建议我到山南去看看,说雍布拉康、琼结、桑耶寺这一带不错,这里有一张照片是当时在藏王墓前自拍的。

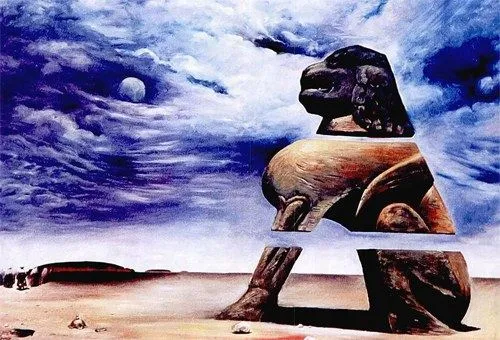

1985年我已经在民院留校了,当班主任和教速写课。1986年我又去了青海,青海有个学生在民院进修,我跟他一起回去的,他父亲是藏医,母亲和舅舅等亲戚是牧民,去了果洛州后骑马去了夏季牧场,住在山上的帐篷里和他们一起生活,也画过不少速写。在我们卫藏一带人的印象里,果洛人对宗教信仰都很虔诚,所以我认为果洛肯定能发现藏族很纯粹的文化。但是到那里以后我看到的情况和我的想象完全不一样,山南也是这样。比如在果洛我们去见一位老太太,是那个学生家的亲戚,90多岁了住在帐篷里,我们一进去看到里面放着沙发,老太太坐在沙发里念经。那里的小男孩全穿着中山装和喇叭裤,女孩穿着藏装,他有些亲戚家里时常在播放港台录像、邓丽君的歌曲等。台球在那里也出现了。风景虽然是原生态的,但是真正的生活却不是我想像的那样了。牧女早晨挤奶时,怀里揣着收音机放音乐,早晨有个音乐节目,一边听音乐一边挤奶。我们去那曲下乡时,看到民兵白天训练,晚上大家看录像,都是港台的武打片,喝啤酒。当时社会节奏虽然慢一些,但这种变化还是无孔不入,悄悄地在进行着。这促使我重新去思索,本想到原汁原味的地方画原汁原味的油画,但我发现其实不同文化的交融和渗透甚至在最偏僻的村子里也在发生。我回北京以后所画的东西其实不是那种原来想象的所谓原汁原味了,而是一种对现实的感受,旅途中的所思所想,所以画了一批时空上交错、打破传统构图规律的作品,其中一幅作品画的是我自己的头像为原型的一个穿西装的青年,后面又有些喇嘛的形象,还有雪山。

当时另外一个对我触动较大的事情是1985年美国当代著名的波普艺术家劳生伯的作品在中国美术馆展出,随后又把展览搬到了拉萨。他在国际上是很重要的一位大艺术家,这个展览几乎没有他手绘的作品,大部分是拼贴还有在铜版上丝网印刷的,和有一些把轮胎、灯箱等拼凑起来的装置作品。规模很大,让我突然一下看到这样的艺术,和原来的概念不一样,有些很难理解,但有些也让我很震撼。比如他有一些丝网印刷是越战的图片,还有飞机失事等,画面的组织全是很自由的构成。所以对我来说藏区之旅加上当代艺术的创作手法使我受到了全新的触动,画了几幅构成、拼贴形式的作品,当时不是特别清楚是当代还是现代,但我试图在突破,感觉到这种语言比较符合藏区之旅的那种感受。

再放到中国八五美术新潮的大背景下,到处是现代的展览和新潮作品发布,这些迫使我不断思考新的构想,感觉现代创作方法与古典手法相比,非常自由,空间、光线的利用非常随意,这一点对我来说很有吸引力。

在我的绘画道路上有几个发展阶段:在搞毕业创作的时候画过炒青稞题材的《粒粒皆辛苦》和《乳汁》等油画作品,属于古典手法,藏区之旅后又画了有点像超现实主义的作品,其实是表达所思所感的作品,与超现实主义的梦境等题材无关,1986年到1988年在回西藏之前我一直在画这类风格的作品。1989年初我调到西藏大学艺术系,因为我是藏族艺术家,一直想用西藏的文化资源搞艺术创作,有寻根情结,又想探索西藏现代的一种绘画样式。回来后心稍稍沉下来一些,以传召大法会题材画了《法韵》,那是在1991年,我的艺术创作处在一个十字路口,不知该怎么画画时以古典写实的手法,以西藏的传统宗教文化题材为内容完成的那幅作品;之后我开始画风景系列的作品,全都是拉萨河及周围的大山,因为我感觉虽然人的穿着和生活方式发生了巨大的变化,但风景至少还能代表西藏真正的一些特色。虽然这些作品没有什么纯粹的文化这方面的符号,但风景本身传达着文化内涵,就像中国的山水画,创造了那么高的成就!我的画里试图寻找心灵的宁静,所以我的风景画中很少画人。一直画到上个世纪90年代末还没有停,画了一批这样的作品。1999年9月我得到了挪威国家教育奖学金,之后去挪威读硕士。

尹:你出国后作为一位有着藏族文化背景的艺术家与外界的交流是怎样的,在这个过程中形成了你怎样的艺术道路?

次旺:我刚到挪威想把风景画继续下去,进一步发展,但实际上对我来说成了一个过渡,那时画的神山圣湖、米拉日巴的形象,风景与西藏的文化相结合,画了一批。将近半年左右,当时想找一个突破口,但我发觉好像在有意地在给人表达什么?题材上强调西藏符号试图在说明我的文化身份,另一方面我又竭力跟现代拉近,采用比较随意宣泄的艺术手法,手段上想跟国际艺术语言相结合。这种多重诉求我感觉不是发自我内心的,与我内在情感的寄托越来越远,有点异化的感觉,做出的东西其实不是自己内心真实的召唤,和自己的生活与环境并没有什么关系,作为“人”的关照是缺失的,所以我停了下来。

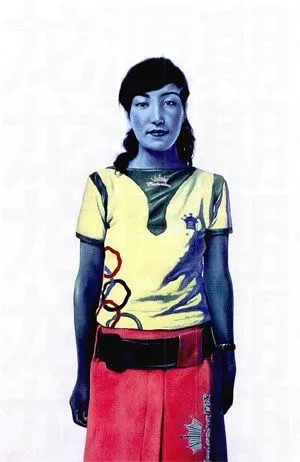

因为我对写实的情结放不下,总感觉最贴近、很亲切,后来我画了一幅布达拉宫写实的夜景,旁边是一个小姑娘的脸,画完后感觉说的还是太多了,为寻找自己的内心直觉,把小姑娘单独拿出来,在一张稍微大一点的画布上画了一个小姑娘的肖像,之前在电脑上稍微调整了一下颜色,色彩上有一点夸张的感觉,画完后马上感觉舒服多了。然后就开始找这类肖像图片,画了几幅,导师也感觉这个路子比较符合我自己的发展。回过头来想,其实现在内地画藏族的画,感觉比藏族还藏族,而我们生活中的藏族往往已经不是那个样子了,还是要尊重当下活着的普通藏族人,对最摄普通的藏族人给予人文关注,他们可能并没有穿藏装,但他(她)作为一个真正的人存在着,这就足够了。所以我的视角完全转变过来了,强调人本的东西,之后我把刻意的符号全部舍弃了。

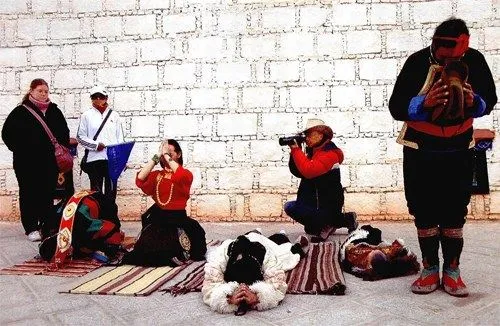

从陈丹青《西藏组画》开始西藏题材热起来了,很多画家、搞影视的,音乐的大量作西藏题材。在北京宋庄办的《烈日西藏》展览,我送去参展的作品就是用陈丹青的这几幅画构图重新搞出的数码影像作品,我想借助他的构图重新用我的视角传达当代西藏人的生活。我很喜欢陈丹青的画,也很喜欢他这个人。在回答为什么早期画《泪水洒满丰收田》、《西藏组画》时他说:“特想画俄罗斯那种风格的画,但是找不到题材,刚好看到西藏藏族人的面部、服饰、颜色就能画出俄罗斯的那种感觉,西藏题材恰到好处;看到法国现实主义展览米勒的作品,又特别想画法国那种油画,当时西藏的服饰、色彩就能画出那种感觉。”我想借助他的构图重新用我的视角传达当代西藏人的生活。

西藏现在文化的交融渗透比想象的更深更广,有一次我在国外听到一个很流行的音乐,很多年轻人在唱那个歌。回到拉萨,在一个很小的商店里,一进门,那里也在放那个音乐。有一段在拉萨女孩穿的那种高跟鞋,我发现国外很多人也都在穿。流行得太快了,当代的西藏不是孤立存在的,是在全球化渗透影响下的西藏,这就是当下的现代的文化。

这个当代的西藏我要强调我关注的东西不仅仅是区域的东西,虽然以西藏为点在做艺术,但这个点里你可以看到这种国际的、全球化的交融渗透是不可逆的潮流,我们都是全球化中的一分子,每个人的命运在这个大潮中正在改变,裹挟着往前走。

另外,在媒介上,我也不局限于绘画,也在搞影像创作,这属于“观念摄影”的手法,观念在起支配的作用。当代艺术已经没有局限了,甚至不叫画家了而称艺术家,也正是说明艺术家拥有更广泛的创作空间。我没有把自己局限在某一类,比如油画家、国画家等。最近做了一件录像作品,找了两艘牛皮船,一艘坐着摄影、摄像人员,我划着另一艘牛皮船,并邀请了我画中的原形人物,啤酒推销员、教师等到了船上,我们顺流而下,这个作品题目叫《漂》,影射人生的含义,因为人的命运就像这艘船,也正是我们生命历程的写照!

尹:请你顺便谈一下外国人是怎样看待西藏的文化和艺术?

次旺:在国外一提到西藏,他们只知道喇嘛、寺院、传统唐卡,他们问我是唐卡画家吗?我说:不是,我是搞现代艺术的。他们就很惊奇,你让他看了作品后完全超乎他们的想象。他们对西藏现代艺术真的不了解,虽然我们在国外搞了一些展览,但规模都不大,影响是有限的。

我发现国外很多人喜欢和欣赏传统唐卡,但是也有些艺术评论家说藏族的唐卡就是一直在复制,缺少创造力,所以看到我们这些作品是全新的还是很欣赏,其中也包括新唐卡。每一个时代都必须留下每个时代的足迹,我们不能完全靠吃祖宗啊!做我们自己的东西,并且是你做这个他做那个,这是一个良性的局面。但我决不反对画唐卡,你画就必须全心地投入,成为一个非常好的唐卡画家,这样我也非常赞成。因此,我在西藏大学当教师,我们写教学大纲时,特别重视唐卡教学,除了唐卡还有工笔画的互相借鉴,美术史也有西藏美术史论课,这样学生的知识比较全面,符合现代复合型艺术人才培养的目标。

尹:从“纯粹的西藏”到更开放更包容的心态转变,你的心路历程是怎样的?

次旺:我上大学时西藏对我来说是重新的发现,感觉很惊奇,发现了丰富的文化传统,然后到藏区旅行又是惊喜又是困惑,预期和现实不完全一样,有很多新的变化,但后来细想也非常自然,因为现代的社会毕竟在不断的发展,不可能停留在某个阶段。那紧接着问题就来了,你怎么画,一种新的现实怎样表现?对我来讲这是一种困惑,同时反过来也是一种机遇和挑战,慢慢的新作品就出来了,在这个过程中又有了新的认识和感悟。

到国外的时候对我来说又是一个新的发现,在那么遥远的地方重新关照西藏!原来是从同一个地方关照不同的时空上古代的、现代的,如果一直住在西藏也许会一条路一直搞下去。但是处在更广阔的空间的时候,面对不同肤色完全不同的文化背景的社会,你怎么做艺术?要和他们交流就需要一种国际性的语言,能够交流的语言,也就是作为“人”才能沟通的语言,如果完全把自己割离开,作为一种局部的、非常特殊的一种现象,就很难在广阔的范围里交流。当你用一种比较通俗的语言,用“人”的情感和角度去思考问题时真的就没有了国界、肤色、信仰的障碍,完全能够沟通,这时我感觉突然一下子放下了包袱,轻松地面对这一切