从白酒企业的反避税征管谈税收筹划的原则

【摘要】白酒行业属于税负较重的行业,该行业的税收筹划行为与避税在企业内部长期存在。2009年,国家税务总局颁布国税函[2009]380号文件,确定最低计税价格,保护税基并加强征管。文章通过三家上市公司财务报表所披露的数据分析了酒类企业避税的行为方式与状态,以及与税法(实体法)形成的税负差距,据此分析企业税收筹划应该遵循的核心原则和合规性尺度,以达到阳光节税的目标。

【关键词】税收筹划;反避税;关联交易;独立交易原则

白酒行业属于食品饮料行业中缴税较多的行业,除了与其他行业类似要缴纳产品销售增值税、所得税之外,还作为消费税的征税对象,需要在酿制出厂环节从价征收20%和从量征收每公斤1元的消费税。由于税负较重,所以酒类企业的税收筹划意识较强,比如在2001年外购白酒连续生产白酒不允许扣除购进环节消费税政策出台之时,一知名大酒厂购并了提供原料的多家小酒厂,不仅整合了资源,还降低了企业财务成本,税务筹划是非常成功的。2009年7月,国家税务总局下发了《国家税务总局关于加强白酒消费税征收管理的通知》(国税函[2009]380号),根据第八款第二条,消费税最低计税价格由税务机关根据生产规模、白酒品牌、利润水平等情况在销售单位对外销售价格50%至70%范围内自行核定,从严征管白酒企业的消费税。这是针对白酒企业长期通过转移定价规避消费税出台的具体征管文件。税收筹划和避税在理论上不仅难于严格界定,在实务中更加伯仲难分,笔者期望通过对几个白酒上市公司的税收分析,阐明在实务中如何把握税收筹划的原则,提高企业税务遵从度。

一、白酒企业的常见组织架构与消费税避税

由于消费税的课征环节单一,在白酒企业的生产(出厂)环节征收,依据暂行条例规定,纳税人通过自设非独立核算的门市部对外销售的自产应税消费品,应按照门市部对外销售额或者销售数量征收消费税。由此,白酒企业往往都不会设立非独立核算的销售部门,而会选择设立自己的独立核算的销售公司,将产品价格分解为酿酒企业出厂价和销售公司出厂价两部分,先将产品低价出售给销售公司,然后销售公司以高价出售给经销商,通过内部转移价格大幅度降低消费税从价税基。对于这一规避消费税的转让定价的设计,不仅减少了消费税,对企业所得税也可能产生影响,比如有的酒类销售企业属于按照4%的应税利润率核定征收,这也相当程度地减轻了高利润酒类销售企业的企业所得税税负。

二、国家税务总局对酒类企业的税务管理

2002年以前,对于酒类关联企业之间利用关联交易规避消费税的问题(如图1所示),主管税务机关通常根据《税收征管法》第三十六条的规定,纳税人与关联企业之间的购销业务,不按照独立企业之间的业务往来作价的。进行调整。调整方法有三。一是按照独立企业之间进行相同或者类似业务活动的价格;二是按照再销售给无关联关系的第三者的价格所取得的收入和利润水平;三是按照成本加合理的利润予以调整。而这一法规的出台在当时的税收征管实践中仅具有原则指导性的意义,无论是按照以上的可比非受控价格法、再销售价格法还是成本加成法,对于税务机关来讲,不仅缺乏具体的制度指导规范,且都受制于信息库的缺失、可比资料的匮乏以及人力成本。操作难度很大。

全行业相似的规避行为使得以市场为基准的税收调整方法毫无用武之地。针对酒类企业低价销售白酒并单独向白酒销售公司收取“品牌使用费”等特许权使用费的情况,2002年。国家税务总局颁布了《国家税务总局关于酒类产品消费税政策问题的通知》(国税发[2002]109号文),通知中明确指出,白酒酿酒企业向商业销售企业收取的“品牌使用费”是随着应税白酒的销售而向购货方收取的,属于应税白酒销售价款的组成部分。因此,不论企业采取何种方式或者何种名义收取价款,均并入白酒的销售价格中,并缴纳消费税。应该说,这一通知的目的在于加强征管性,采用一刀切的政策去堵住企业通过转让定价挤压白酒出厂价格,规避消费税的行为。

近几年来,《企业所得税法》以及《特别纳税调整实施办法》(国税发[2009]2号)相继颁布实施。法规的完善使得关联企业之间不符合独立交易原则的交易被特别调整的风险增加。对于一般反避税方式,《特别纳税调整实施办法》第九十二条规定,如有滥用公司组织形式,可以启动一般反避税调查,且税务机关需要评估企业在供货、生产、运输、研发、销售各个环节的职能情况。以及在存货、信贷、外汇、市场方面所承担的风险,以评估是否按照独立交易原则,判断关联交易的各方拥有合理的利润区间。

该法条是否仅用于企业所得税。对增值税、消费税是否作同一认定和调整目前不是特别明确。此外,《特别纳税调整实施办法》规定,实际税负相同的境内关联企业之间的交易,只要该交易没有直接或者间接导致国家总体税收收入的减少,原则上不做转让定价的调查、调整。即大多数情况下白酒生产企业与销售企业的所得税税率都是25%(有的销售企业是核定征收),白酒生产企业在规避消费税时,将生产企业的利润转移给了销售企业,销售企业按照企业所得税法履行了纳税义务,国家整体税收没有减少。所以原则上所得税不需要作调整,且增值税为增量课征、环环课征,增值税税金总量也不变,税收负担的减少主要体现在消费税上。

三、三大酒业上市公司税务与财务状况分析

合理的税收筹划行为要求在组织架构的设计和关联交易中。各参与方所执行的功能、承担的风险以及使用的资产。与应取得的利润相对应。而白酒企业的税务安排与各个关联公司之间的事实明显不符,其一,从酿酒公司和销售公司所承担的功能来分析,酿酒公司拥有秘密的白酒酿制配方,承担原材料采购、研发、生产、装瓶和推广功能。销售公司则为分销和推广功能。就基本回报的确定来讲,酿酒企业承担的功能更多,风险更

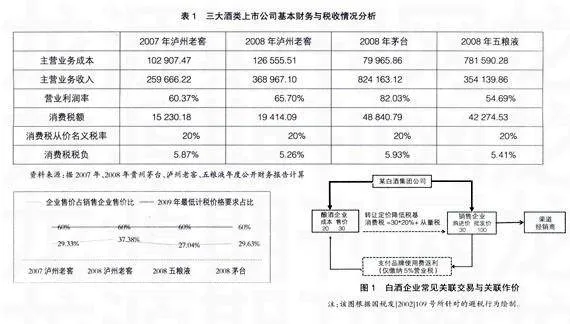

由图2可知,泸州老窖企业的收入仅仅占到酒类对外销售收入的30%~40%之间,同理可以推算得出,茅台的企业收入仅占对外销售收入价格的29.63%,而五粮液为27.04%,酒类销售企业的利润远远高于生产企业,而生产企业却承担着生产、研发、品牌开发与建设等重要职能,并承担相应的生产风险、存货风险、研发风险。作为销售公司的市场风险却相对低得多。特别是品牌类高档白酒的销售。基本上属于卖方市场。因此,企业这种税务安排既不符合独立交易原则,又没有遵循成本与收益配比原则,属于避税行为。应该予以调整。

为保全税基。税务总局制定的《白酒消费税最低计税价格核定管理办法(试行)》(简称《办法》)于2009年8月1日开始实施。《办法》规定,对生产规模较大、利润水平较高的企业生产的需要核定消费税最低计税价格的白酒,税务机关核价幅度原则上大,应该获得更多的收益。其二,从白酒企业的剩余利润构成来看。由于酿酒企业有秘密酿制配方而且开发了大部分商标,因此应该获得绝对地位的收益,而销售公司因有推广功能,对商标的价值也有贡献。也应获得部分收益。而2009年颁布的新企业所得税法特别纳税调整所蕴含的反避税判定法理对中国各个企业来讲还非常陌生,所以从功能与风险尺度去衡量,几家上市公司均有明显的避税痕迹。

从泸州老窖2007年、2008年两年的财务数据看(如表1所示),以自费税总体税额推算酿酒企业出厂价格(消费税税基),得出2007年酿酒企业主营业务收入约计76150.9万元,占到公司酒类营业收入的比例是29.33%(76150.9/25966622=29.33%)。消费税实际税负5.87%。同理,得出2008年酿酒企业主营业务收入约计为97 070.45万元。占到公司酒类主营业务收入的比例是97 070.45/259 666.22=37.38%,消费税实际税负5.26%。应选择在销售单位对外销售价格60%至70%范围内。酒类企业利润较高,特别是品牌白酒,2008年,茅台的营业利润率是8203%,泸州老窖的营业利润率是65.70%,五粮液是54.69%。从三大上市公司的财务分析数据可以看出,不管是茅台,还是五粮液和泸州老窖,距税务机关要求的原则上在销售单位对外销售价格60%~70%的范围,确实有很大的距离。也就意味着诸多酒类企业消费税税额在380号文件的规范下,2010年很可能会产生倍增的结果。从表1数据来看,消费税从价税率均为20%,三家公司2008年消费税实际税负都未达到6%。

当然,在国家调整酒类消费税情形下,酒类公司从2009年8月以来。纷纷提价,白酒企业纷纷通过选择产品提价的方式来保证高利润率。这可能和白酒企业。尤其是高档白酒企业的需求弹性相关。

四、从反避税征管看税收筹划实践

2008年,国家税务总局成立了大企业管理司,对企业的关联交易避税行为严格管理,不仅是外商投资企业,对内资企业的精细化管理也上了一个新的台阶,在2009年4万亿的财政支出政策开始实施以后,财政收支矛盾也比较大。“严征管”反避税的工作会更上一个层面。按照《特别纳税调整实施办法》。税务机关会按照经济实质对企业的避税安排重新定性,取消企业从避税安排中获得的税收利益。对于2001年白酒企业并购小酒厂获取税收利益得到肯定来说。这一举动是具有商业实质和合理商业目的。比如并购的协同效应等。此外,关联公司之间遵循独立交易原则,遵循职能、风险和收益相配比的原则,将是考量是否存在避税行为的重要尺度。所以,就其它缴纳消费税的行业来说,的确是有税务筹划空间的,其核心问题在于具有合理商业目的,设立好集团公司的中心企业架构,分配好关联公司各方(生产企业、研发企业、销售企业、物流企业等)之间的职能与风险,减少生产企业的职能,比如只履行单一生产职能。并据以合理分配利润,只有这样,才能够在阳光下获取税收利益。否则都可能遭受税务调整或最低计税价格的核