刘庆柱 被曹操墓推向风口浪尖

2009年12月27日,河南省文物局“携带”六大“铁证”来京宣布安阳县安丰乡西高穴村发掘的一座东汉大墓被确认为魏武帝曹操的陵墓。

岂料,这六大“铁证”在一系列的追问和质疑下,事情变得扑朔迷离、真假难辨起来。曹操陵为何没有出土墓志?刻有“魏武王”铭文的石牌,都是从盗墓者手中获得的吗?确认曹操高陵证据何在?

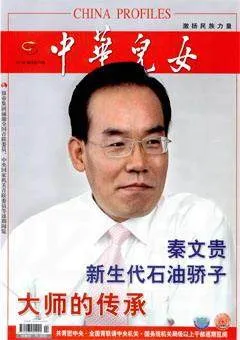

2010年的第一天,参加过“曹操墓”先期考古研究的中国社会科学院学部委员中国社会科学院考古研究所原所长著名汉魏考古学家刘庆柱表示;“安阳曹操墓的证据已经足够,如果是‘业内人士’提出异议,就不能说外行话,应在考古学学科内讨论问题,要说业内的话,符合学术规范的话。”

这位年过六旬,头发花白的老者为何要在此时将自己推向风口浪尖?他的判断究竟有多少权威性?他的言论又有多少公信力?

“没有绝对把握,我不会乱说话”

公元220年正月,洛阳,曹操叱咤风云的一生在66岁这年走到尽头。这位征战一生,消灭了长江以北所有对头的铁腕人物躺在病榻上,一面记挂着未被他铲除的孙权和刘备,一面想着自己的后事,“自制送终,衣服内箧,题识其上,春秋冬夏,日有不讳,随时以敛,金珰珠玉铜铁之物一不得送”。

或许当时经济极度凋敝所致,加上曹操父子目睹甚至亲自参与了汉末诸侯王陵墓的盗掘,所以曹操曹丕父子二人一直力主“薄葬”,害怕自己的墓葬被盗。曹丕《终制》中云,寿陵因山为体,无为封树,无立寝殿,造园邑,通神道……无施苇炭,无藏金银铜铁,一以瓦器,合古涂车,刍灵之义。棺但漆际会三过,饭含无与珠玉,无施珠襦玉匣……

“曹操不是第一个主张‘薄葬’的君王因为这是历史发展的趋势,人们在葬术观念上的进步,有的君主不再坚持‘厚葬”。“刘庆柱对此解释。据史书记载曹操在去世前两年就为自己选好了墓地。作为经历了汉末的战争和动乱,致力恢复国家经济和崇尚俭朴的政治家他在遗嘱中交代,墓地要选择在地势较高,土壤贫瘠,无法耕种的地块,而不要占用良田。墓上不堆土,不树碑不留地面标志。曹操交代完这些话便与世长辞他的遗骸被运到位于今天河北邯郸市临漳县漳河岸边的邺城,于二月下葬。

这次河南的考古专家表示正是根据曹操的遗嘱,他们才取得了这惊人发现。寻找曹操墓的关键坐标是遗嘱里提到的西门豹祠。据河南方面考证那座西门豹祠就在今天的安阳县安丰乡丰乐镇。而这座大墓所在的西高穴村就在西门豹祠以西。这和曹操遗嘱中划定的墓地方位相吻合。此外在西高穴村西还曾出土曹操去世100多年后的一个叫鲁潜的官员的墓志上面记载说曹操的墓就在离鲁潜墓43步远的地方。

早在2008年底,这个距离鲁潜墓43步远的地方就开始被发掘。去年]1月国家文物局组织权威专家到安阳开展了论证会,这个陵墓在某些人的心目中早就有了答案只是时机尚未成熟。此后的一次政协委员会议上国家文物局局长单霁翔找到刘庆柱,希望他去“看看”安阳出土的石牌由于不是自己的课题,也因为尊重前面两次专家论证会的意见,刘庆柱迟迟没有前往安阳。

2009年12月16日,刘庆柱在河南参加

“国学大讲堂”的讲学,河南文物局局长闻讯后立刻派车“拦截”刘庆柱,将他接到安阳,并委托考古队队长潘伟斌全程陪同。“根据我的经验,一看到这个陵墓的规模我就知道这是王一级的墓,进陵墓后看到画像石和出土的文物,我就断定这是东汉晚期的,因为不同时代具有不同的文化,东汉的陵墓已经出土7个了都很相似所以不会有问题。”刘庆柱严肃地说。

当刘庆柱看到石牌的时候虽然有些打碎了还没有合起来,但是凭借多年来的考古经验刘庆柱知道“找到了因为过去考古只要找到牌了,陵墓里面人物的身份基本上就确定了。他对着身边的潘伟斌点了点头,这个辛苦了一年多的考古队队长笑了。”对于这个判断刘庆柱说:“我是学部委员,一个学部就个所以我不能给自己的学部丢人,要对得起自己的专业,没有绝对把握,我不会乱说话!”

“这次的证据链最完整”

我不是胡乱猜测我认为确定曹操墓必须具备以下条件:这个遗骨必须是超过60岁的男性,这个人的身份要是王,王的墓穴要在邺城附近因为邺城是魏王的王都帝王死后都要埋在自己的都城旁边(例如朱元璋、永乐帝等等),这就是证据链,环环相扣,我去安阳的时候这些条件都完全具备,证据确凿理所应当召开发布会。刘庆柱说。

2009年1 2月27日,河南省文物局在北京宣布该省安阳县安丰乡西高穴村发掘的一座东汉大墓,被确认为魏武帝曹操的陵墓。被作为关键证据的,是墓中出土的8块刻有曹操封号“魏武王”字样的石牌和石枕,显示墓中一些陪葬品为曹操生前用品。墓中一具被鉴定为年龄在60岁左右的男性骨骼被认为是曹操的遗骸。河南省宣布这是一项“重大发现”。此前,这位公元三世纪统一中国北方的著名统帅政治家诗人陵墓的确切地点,是一个持续了将近1800年的谜,

发布会上河南文物局安排了古文字专家回答涉及古文字的问题,魏晋史学家给历史问题答疑,体质人类学的专家也解释了相关专业的问题,而发布会上的疑难问题则交给了刘庆柱,在河南方面看来,刘庆柱是考古业的权威。

“和以往古陵墓相比,这次的证据链最完整,科学依据最完整。”但是让刘庆柱疑惑的是,发布会结束没有多久就引来了片质疑声,更奇怪的是这些质疑声中没有一个是自己认识的考古专家也没有个拥有东汉陵墓考古的经历但是这其中却不乏自称为“业内人士”的专家甚至传言安阳发现周老虎。

对于这样的结果刘庆柱显得有些无可奈何,唯一能做的就是用科学事实推翻这些所谓的“业内人士”的“科学理论”。盗墓史研究学者倪方六在网上电视上信誓旦旦地“呼唤”;“没有出土墓志或哀册是此次挖掘的最大‘硬伤!”刘庆柱认为这个‘业内人士“提的问题就很不“业内”。因为墓志铭到魏晋时期才出现又怎么会出现在东汉晚期的陵墓里?很明显,该“业内人士在发难前连相应的史书都没有查阅就信手拈来。

墓志铭的问题刚解决又有人拿刻有“魏武王”铭文石牌的真假来说事了这就像考古队队长潘伟斌回答的一样“当时一共出土了59块石牌,刻有‘魏武王’的有8个,其中一个是被盗走的。我们是根据那7个定的,为什么有人想当然地判断我们是按照被盗的那个定的?”

此外,针对出土石牌刻铭等文字材料年代与真伪问题,刘庆柱解释说:“你说那字胖点瘦点不像魏晋南北朝时期的,人家古文字学家(中国古文字学会理事、河南省文物考古所研究员郝本性)说是。而且新和旧不是按件东西,而是按一个组合整体。这墓不是假的吧,不是新的吧?你再新它也是1800年前的吧?你不能因为长沙马王堆出土的丝绸衣服好就说它怎么能是2000多年前的呢?还有秦始皇陵出土的宝剑,现在还可以把头发割断,有些人说它肯定是假的,那么多年怎么还能割断头发呢?

刘庆柱强调,“考古学是门科学,应该在学科范围内讨论问题,而搞文学史和收藏的专家在考古领域并不具有权威性。很多媒体报道说‘业内的人士’,你是哪个业内的?所谓术业有专攻,业跟业不一样。如果你自称是业内人士,那就不能说外行话,要说业内的话,符合学术规范的话。对于年轻的对考古没有认识的朋友,你们有质疑的权利,有言论自由,我也愿意向你们普及考古知识,但是那些自诩为‘业内人士’的专家,我请你们尊重科学事实,尊重考古依据,不要胡乱判断误导普通市民!”

40多年后再一次感触安阳

为了科学,为了考古,刘庆柱将自己推向了风口浪尖,并坦言自己没有任何压力只是在事实面前坚持真理。但是在某些“业内人士2的误导下,会有人对这个顶着中国社会科学院学部委员“帽子”的刘庆柱产生怀疑,他究竟是何许人也?他说的话究竟有没有公信力?他真的是考古界的权威吗?

在谷歌上搜索“刘庆柱”,会出现17700条结果,绝大多数都带有考古学专家的称呼。

1963年,刘庆柱在北京大学历史系考古专业学习,次年,与考古发生了第一次亲密接触,巧合的是,他的第一次考古地点就是在安阳——殷墟参加田野考古实习。或许就连刘庆柱本人也不曾想到40多年后在同一个地方发现了曹操的陵墓。

1972年5月,刘庆柱被调到陕西省咸阳市文化局文管会工作,此后正式开始了他的田野考古生涯。几十年来,他把考古当成生命样热爱,长年累月盯在挖掘现场白天和工人一起挖,晚上还要查找资料,编写报告。夏天雨水较多,不宜开展挖掘,他就骑上自行车,挨家挨户地登记文物,常常晒得满身是疱跑回家,同样做考古的爱人看到这样的情景,只有心疼地抹眼泪。

可是刘庆柱却乐呵呵的,因为这是他喜欢的工作,尤其是出成果的那一瞬间,他会觉得自己将几千年前的文化带进了今天。在他的记忆中印象最深的考古工作应该说是汉宣帝杜陵陵园遗址的发掘。1980年代初,考古所计划让他参加西汉长安城遗址的发掘工作。熟悉这段历史的人都知道,汉代人的丧葬观念是“视死如视生”,所以就有了“造陵墓若都邑”的说法。汉代厚葬成风,按照西晋人索琳的说法,汉代皇帝即位后第二年便开始修建自己的陵墓,天下贡赋三分之一贡宗庙,一贡宾客,一贡山陵。宫殿是帝王现实生活的舞台,陵墓则是帝王地下世界的缩影,而陵寝建筑是仿照生前宫殿建筑来设计,修造的。所以能够参加西汉长安城遗址的发掘工作是每一个考古人的梦想。

在发掘西汉长安城遗址以前,刘庆柱打算在陵墓建筑方面先做一个试验,从另一个侧面了解下当时的都邑制度。有人提议发掘汉武帝茂陵,这样挖到精美文物的机率较高,说不定就会引起社会轰动。对于这样的提议,刘庆柱一票否决,我一直坚持考古发掘不是为了挖宝。茂陵规制宏伟却不定是汉代帝陵制度的典型代表,因为它有可能超逾常制。考虑再三,我决定发掘汉宣帝杜陵陵园遗址。因为汉宣帝被称作西汉王朝的‘中兴之主’,他的陵墓可能更能反映汉代帝陵的常制,我们要尊重科学事实!”

事实证明,选择发掘汉宣帝杜陵陵园遗址的决定是正确的。通过发掘,第一次从考古上揭示了汉代的陵寝制度,解决了许多文献记载中语焉不详的问题。比如过去很多人把陵园与寝园混为一谈,杜陵的发掘表明陵园以封土为中心,寝园以寝殿为中心,二者各成一体,不能混为谈,又如,曾经困扰古钱币学界的“小五铢”,通过发掘表明其为墓葬明器,而非流通货币;还有汉代的门、塾阙的具体形制,也是通过杜陵的发掘得到了确认。可以说,杜陵陵园遗址的发掘,虽然没有精美文物出土,但却从学术上解决了许多重要问题。在这之后他的考古发掘报告《汉杜陵陵园遗址》获第二届“郭沫若中国历史学奖。”

“我感觉自己一辈子都在给自己加码。年轻的时候,老给自己定任务。比如开展什么考古调查,勘探、发掘,要写什么内容的论文,要完成什么样的专著等,现在还是一样,还是坚持给自己加码。他拿出一本精美的笔记本,打开一张日程表,上面记载着每个月要完成的文章题目。正是抱着这样份对科学严谨的态度,对考古的热忱刘庆柱在考古的道路上越走越远,先后考古发掘的遗址有:秦成阳城遗址、唐长安城青龙寺遗址、秦栎阳城遗址,西汉长安城遗址等成了帝陵考古的权威,这也是安阳墓考古队队长潘伟斌在看到刘庆柱点头之后如释重负的真正原因——这样的专家都点头了,那还有什么好犹豫的。

“曹操墓让更多的人了解考古”

日前,河南省将按程序将曹操高陵所在的西高穴墓地公布为省级文物保护单位并做好申报全国重点文物保护单位的准备工作,适时积极申报。

记者(以下简称记)在2009年12月29日的发布会上,您的身份是什么?

刘庆柱(以下简称刘)介绍我是中国社会科学院学部委员,中国社会科学院学术委员会主任,后来又给我加了个汉魏考古专家。我的任务就是回答考古方面的问题,还有就是如果一旦别人回答不出来的时候,我得答。毕竟我接触的考古东西比较多。

记:那您回答不出来的时候怎么办?

刘:那我就会说不知道,等我回去查书后再来告诉你,我直认为自己不知道的东西比知道的要多得多。

记:在曹操墓问题上,您把自己推向了风口浪尖,有没有压力?真的那么肯定自己的判断吗?没有怀疑过?

刘没有丝毫压力,因为我是用事实在说话,用科学论述,我对得起自己的职业。我做考古做了40多年,我有经验,这次的证据是比较完全的,甚至比以往的陵墓还要完整!我有这个自信,倘若有我的同行提出质疑,我也许会有压力!但是面对这些自诩为“业内人士”的人,我没有丝毫怀疑。

记:有人说你在此刻站出来,是为了“名”和“利”,是在炒作自己,您怎么看这个问题?

刘:(笑)倘若真的是这样,我就不考古,直接去鉴宝,今天说这个真的明天说那个是假的,这个给你多少钱,那个给你多少钱。但是这样的事情我不会做,因为我不知道假的是什么样子,所以我没办法判断真假。至于炒作,我认为是某些“业内人士”在自我炒作,请你们对自己说过的话负责任!

记:最近很多网友提议提取墓内骸骨的DNA与曹操后人进行鉴定,您怎么看待这个问题?

刘:有更好,即使没有,现在的六大证据已经足够。做DNA鉴定需要条件,不是有骨头就能做,要考虑骨头的保存程度、受污染程度。做了跟谁比对?现在的曹操后代是不是曹操后代?唐代以后曹操的脸越涂越白,都是奸臣的形象,谁承认是他的后代啊?在具体操作上难度很大。

记:发布会之前,您有没有想过会受到这么多年轻人的关注?

刘:有!曹操墓让更多的人了解考古!我当时跟他们河南方面说,你们发布这条消息,要注意后续工作,为什么呢?因为在早年人们根本都不关注这个问题,只关心温饱问题,现在越来越关注考古,而且曹操还夹着易中天“品三国”的热效应,中国有几百个皇帝,除了极个别的能和他并驾齐驱之外,论知名度,没有在他之上的,所以反响强烈在意料之中,毕竟这是个多年的谜。

记:40多年的考古生涯,在最枯燥的时候,您有没有想过放弃?

刘从来没有,因为我总有做不完的事,有太多不知道的东西。我们中国的考古学家跟门捷列夫是不可以比较的,人家化学元素周期表排出来随着新发现就可以补进去。我们的未知领域太多了,不知道空哪个,也不知道空多少。因此做科学研究没有个求知欲是不行的。

记:对您来说考古最重要的不是挖出了多少文物?

刘:是的!我不是挖宝的!你认为是宝,我不一定觉得是宝。比如我把元大都联系到了汉唐时代的文化,我证明元代的皇帝也是按周礼办的,本来周礼是汉族人最尊崇的东西这就是我的宝,但是这个宝在很多人看来是不值钱的。

记现阶段,中国考古界最大的困难是什么?

刘:我们这个队伍比较小,工作任务很重,一些研究成果可能无法让社会满意。还有就是基层的考古工作者,他们没有我这样的工作条件,所以压力要比我大很多,来了什么挖什么,今年修路了得配合去,怕人家挖坏了,而且配合的过程中你不知道会遇到什么情况,这些跟你研究的课题也许毫无关系,但你也得去啊!所以还是挺难的。

记:作为一个从事了40多年的考古研究者,对年轻的考古工作者,您有什么想说的?

刘:一定要知道在中国考古是大有作为的,现在的空白点很多,只要你下力气,只要你付出,方法得当,你一定会有成果。对年轻的考古工作者来说,首先是知识面要宽一些,同时,也要注意不能漫无边际。题目要做得小一点,太大很难深入下去。其次要坐得住,别太着急,要点一点的积累。有些东西一旦开始形成成果的话,就会一发而不可收。有东西也不要害怕不成熟,不成熟不要紧,年轻人需要学,要在工作中,研究中成熟起来,所以一旦有成果就要勇敢地拿出来。年轻学者不是要和学校的同学比,和其他单位的人比,而是要和国外比。做学问起点高,要求高,但做的时候要扎扎实实。最后要明白如果没有勤奋,机遇来了你也抓不住,因此勤奋是第要素。我相信机遇肯定会轮到热爱事业勤奋的人头