让人力资源管理推动企业发展

自上期文章《不要让受伤的总是你——人力资源管理价值的再思考》发表后,陆续收到不少实战派读者和网友的反馈,其中既有企业的老板,也有HR从业人员。总结这些实战者的反馈和评价发现,大家都认同文章中对人力资源管理价值定位的思考,但是,又都普遍怀有一种疑虑与困惑:“我们企业真的能做到这样吗?”“HR从业人员在企业的现实环境中真的应该或者真的能够这么去做吗?”“人力资源管理组合拳是不是只是一种理想?”

实战者的困惑

仔细分析这些读者和网友的反馈,我发现,这些疑虑与困惑的产生,归根到底还是大家不明白怎么做。而这些“不明白”又来自于传统的人力资源管理体系带给大家的认识上的干扰和误区。

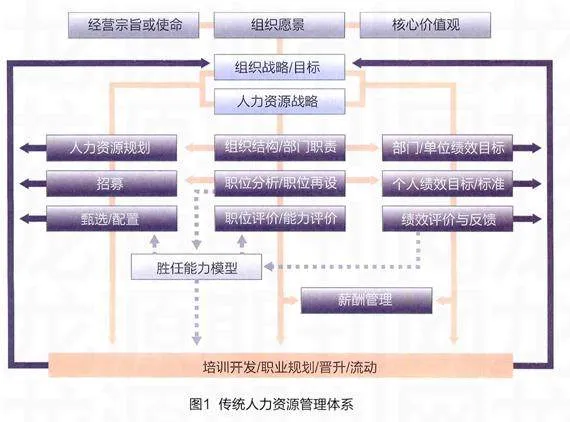

传统人力资源管理体系(如图1所示)最明显的弊端有两个:一个是典型的以企业为中心,而没有兼顾到人的成长对企业发展的推动作用(这正是目前一些企业发生“用工荒”的根源之一:他们没有考虑到,“新生代”员工是想要在城市中扎根的一代人,再不像他们的父辈一样,挣了钱就还回到乡下去置地、成家,他们想要成为城市人,他们需要拥有在城市中可持续发展的能力);另一个弊端则是以职能为中心、条块分割。很多企业的不同人力资源职能在开展工作的时候往往是“自顾自式”地各自为战,常常无法形成人力资源管理的“合力”,有时甚至会出现“自相矛盾式”的相互冲突、相互掣肘的情况。比如,组织政策鼓励“减员增效”,而薪酬政策却鼓励大家“抢编制”(因为工资总额是按照编制拨付的);比如,绩效管理政策鼓励员工“不问出身,只看贡献”,鼓励大家“多劳多得”:而薪酬政策却鼓励大家“往上爬”、“混日子”(因为在它的薪酬政策中,固定工资占据了工资总额的绝对大头,而且行政级别越高,薪点越多,薪级越高,固定工资也越高)。

因此,要想真正让人力资源管理推动企业的发展,就需要跳出以旧有的“只关注企业需求”、“以职能为中心”的传统人力资源管理体系的窠臼,构建一个“关注员工发展的”、“以人力资源价值创造为主线”的新型战略性人力资源管理体系。以“员工发展”和“价值创造”为主线

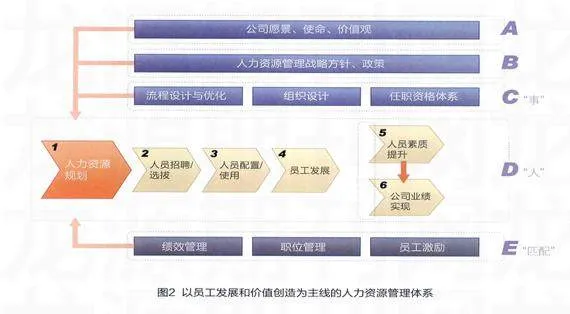

那么,这种以员工发展和价值创造为主线的人力资源管理体系到底是什么样子呢?又应该怎样重构呢?笔者总结了自己的实战经验,归纳出新型人力资源管理体系(如图2所示)。

我们都知道,企业存在的理由就是因为它能够为社会创造价值。同时,在上期文章的讨论中我们已经提到,在企业进行价值创造活动(即生产经营活动)的三类基本核心资源(物力资源、组织资源和人力资源)中,人力资源是唯一能够利用其他两类核心资源为企业创造价值的活的资源。

正因为“价值是由人创造的”,所以,如果企业的人力资源管理是单纯的“以企业为中心”或者“以工作,以事为中心”,而忽视了员工的成长与进步,就无法实现通过员工的成长与进步推动企业的发展与成功的目的,就不能奠定企业长期可持续发展的人力资源管理的良性机制。而这方面做得最好的典型代表就是万科。早在1988年,王石就提出了“人才是万科的资本,是万科核心竞争力”的人才观,并致力于让员工在万科的工作、生活中增值。正因如此,在每年的中国房地产上市公司测评中,万科无论是综合实力排名还是盈利能力排名都常常位列榜首,而且,还因为人才辈出,被誉为“地产界的黄埔军校”。然而,直到今天,大多数房地产公司却依然认为土地、资金比人才更重要,他们还在通过“非人力资源”的资源整合(土地、融资)来构筑自己的赢利模式。但是,正如国金证券地产行业分析师曹旭特在4月21日做客CCTV-2“市场分析室”栏目时提到的,随着国家对地产行业宏观调控力度的加大和管理的逐步规范,未来的房地产企业将不能再简单地依靠“(土地、金融)资源整合”来赢利,他们必须学会精耕细作,通过内部管理来挖潜。而这种内部管理的核心,恰恰就是人力资源和组织资源的管理。而万科通过人的发展来促进企业发展的赢利模式必将成为主流。

因此,新型的人力资源管理体系必须要立足于“员工的成长与发展”,通过不断地关注和激发员工为企业创造价值的意愿与行为;通过不断地提升与开发员工为企业创造价值的能力和素质,从而达到不断促进员工成长、不断提升企业业绩的最终目的。图2中的“D”行所标示的就是新型人力资源管理体系的主线。它从企业的用人规划开始,贯穿员工在企业的整个“工作生命周期”,其中包括了员工的选拔、使用、培养、开发、成长/退出的全部环节。

当然,仅仅有了员工发展和价值创造的主线,还不能有效地实现通过人力资源管理推动企业发展并进而帮助企业赢得竞争优势的效果。我们还必须充分运用人力资源管理职能的组合拳,来推动这个以员工发展和价值创造为主线的新型人力资源管理体系切实地发挥作用。因此,我们还要关注这一体系的其它环节(如图2中的A、B、C、E行所示)。

运用好人力资源管理“组合拳”

●组合拳一:把“事”界定清楚

我们都知道,要想让人的发展和进步转化为企业的业绩,一个基本的前提就是要做到“人岗匹配”。只有“人与事相匹配,事得其人,人尽其才”,员工的知识、才干和技能才能转化为企业的业绩。而要想实现“人与事相匹配”,首先就要根据企业的发展战略要求,把企业要做的“事”界定清楚(如图2中C行所示的职能)。它包括了:清晰界定组织的业务流程、管理流程、组织结构、部门职责(与权限)、岗位职责(与权限)以及由于职责而带来的各岗位的任职资格要求形成的任职资格体系与能力素质要求。而在所有的这些职能中,流程的确定是第一位的,正如华为总裁任正非说的,企业的一切业务运作都是流程,流程确定了,组织架构(以及后续的职责、权限、任职资格)就自然确定了。

●组合拳二:把“人”配备好

光知道企业要做什么远远不够,还需要“事得其人”。这就是柳传志所强调的“事为先,人为重。”而图2中的“D”行所标示的就是“得人”的过程及相关的人力资源管理的职能。它从企业的用人规划开始,贯穿员工在企业的整个“工作生命周期”。由于合适的员工首先是选拔出来的,所以它包括了员工的选拔环节;由于员工才干的发挥需要合适的舞台,所以它包括了配置使用环节;由于企业需要员工的不断成长和提高来适应企业的不断发展变化,所以它包括了员工发展环节;而所有这些环节的最终结果都将体现为;员工个人的不断成长与进步,以及企业业绩的相应实现与提高。

●组合拳三:不断实现人与事的“匹配”

员工是不是能够做到“人尽其才”,并且使其才干真正转化为企业期望的业绩表现?这就需要充分开展图2中的“E”行所标示的相关人力资源管理职能,来不断地检验和促进人与事的“匹配”。其中,绩效管理职能一方面可以通过绩效辅导、质询和反馈不断提高员工的胜任力,另一方面也可以通过绩效评价来不断检验员工和工作的“匹配度”。职位管理职能则可以结合绩效评价的结果对员工进行调整,让员工得到最适合自己发展的舞台,或者,将不再适合企业发展需要的员工分流到更适合他的岗位去。考虑到员工业绩表现不仅仅取决于他的能力,还取决他愿意做出贡献的“意愿”的大小,所以,员工激励的职能要充分激发出员工的“追求成长与进步的意愿”、“把能力和才干转化为现实业绩的意愿”。

●组合拳四:创造良好的员工成长和价值创造的软环境

我们知道,管理既是艺术也是科学,这种艺术性尤其突出地表现在对人力资源的管理上。事实上,要想让人力资源管理和开发真正地促进企业的发展光来“硬”的还不行(即前述三套组合拳中的“科学”),还得来点“软”的(即图2中的A、B行所示),为人力资源的管理注入“人性”化的东西,让员工能够自发自愿、自由自在、开开心心地成长、提高并为企业做出贡献和业绩。现在很多在外企从事人力资源管理工作的朋友常常过于看重“专业性”、“工具性”的“硬技术”,而忽视了对员工成长、发展和作出贡献起着“润物细无声”的重大作用的“软文化”。而图2中A、B行所示职能就是要解决这个问题,它可以为C、D、E行的硬技术插上一双飞翔的翅膀。

以万科为例,能让它吸引、聚集并留住精英人才的不仅仅是它的薪酬(万科薪酬设计的主导原则是适度领先——75分位原则)和职业发展舞台,更重要的还有它透明、开放、尊重人、甚至有点理想主义色彩的企业文化和人力资源管理的价值观。正如万科集团主管人力资源的副总裁解冻说的,“万科充满理想主义色彩的企业文化是职业经理人难于抵挡的诱惑”。

为了鼓励员工能够找到最能发挥自己才干的岗位,在万科有一项规定:万科集团的员工如果在一个公司和岗位工作两年以后,提出要调动到另外一家公司,他有这样的意愿,他原来的公司要无条件地放人。即“下家愿意要,上家要放人”。这种政策在很多企业是行不通的,毕竟,大家都想把人才留在自己的“辖区”,从而保证自己的业绩。那么,万科靠什么来做到这一点呢?靠文化。

在万科每年的人力资源经理大会和总经理大会上,人力资源部都会举一两个案例不断强调:在万科是鼓励人才流动的。人力资源部会把万科曾经成功的案例或者曾经比较痛苦的案例拿出来跟大家分享,以此来塑造万科倡导的企业文化和人力资源管理的价值观。而文化带给人力资源管理政策和人力资源管理职能的支持作用是巨大的。万科人力资源副总监杨彦在接受搜房网采访时就曾深有感触地表示:“我觉得很多制度不是写在纸上,不是一定只能写在纸上的东西才能执行的好,我觉得更多的是整个企业文化的氛围支撑,它支持这样一种行为,我觉得这是最关键的。它已经成为我们万科人骨子里流淌的血液,你如果不按这样的价值观和方式做事的话,你就是不符合公司的要求。”

结语

讨论了这么多,也许还会有朋友问:“您描述的这种现象是真的吗?它在现实中可行吗?”其实,在我看来真正应该问的问题是:“你自己相信它是真的吗?其他先进企业能够做到的事情我怎么不能做到呢?”

这个世界上没有无缘无故的成功。每一项成功都需要我们艰苦的付出。古人说,知易行难。当你知道自己要追求什么以后,剩下的就只需要勇气和智慧了。事实上,“勇气”不是没有恐惧,而是在感到恐惧的时候依然付诸行动;“智慧”不是不会失败,而是能够在失败中获得学会成