化难为易 志在必得

考生对高考政治计算题有畏难情绪、得分率低的原因是没有吃透概念,不能进行思维转换。其实,只要紧扣概念,展现出清晰完整的思维过程,明白了某种算法的道理后,解题难度自然会大大降低,得分应是客观题中最有把握的。下面笔者通过对一些例题的解析帮助同学们找到破译政治计算题密码的金钥匙。

例1 (2008·四川文综·24)假设某国2007年生产M商品10亿件,单位商品的价格为10元,M商品价值总额和价格总额均为100亿元。如果2008年从事M商品生产的劳动者数量增加10%,社会劳动生产率提高10%,其他条件不变。则2008年M商品的价值总额和价格总额分别为

( )

A 100亿元和110亿元 B 110亿元和110亿元

C 110亿元和121亿元 D 121亿元和121亿元

解析:商品的价值总量由社会总劳动时间来衡量。本题中,只需考虑2008年社会总劳动时间的变化,社会总劳动时间与劳动者数量成正比,与劳动生产率无关,即价值总额=10亿x10元x(1+10%)。价格总额:商品数量x单位商品价格水平,商品总量与社会总劳动时间成正比,与社会劳动生产率也成正比。在本题中,价格总额也就与劳动者数量成正比,与劳动生产率也成正比,即价格总额=10亿xlO元x(1+10%)x(!+10%)。故本题选C。

例2 (2008·全国文综I·25)假设2007年某国一单位M商品,其价值用该国货币表示为15元。如果2008年生产M商品的社会劳动生产率提高50%,且该国的货币价值下降(贬值)20%,在其他条件不变的情况下,2008年一单位M商品的价值用货币表示为

( )

A 12元

B。12.5元

C.18元

D 18.75元

解析:第一步 根据社会劳动生产率与单位商品价值量成反比,考虑社会劳动生产率提高的情况(货币贬值暂不考虑),在这种情况下,单位商品所包含的价值量下降,此时一单位的M商品值为15÷(1+50%):10(元)。第二步,考虑货币贬值的情况,商品价格和货币币值成反比,由于货币贬值20%,那么原先价值为10元的商品现在为10+(1-20%)=12.5(元),所以正确答案为B。不少学生误选A,错误地认为答案是10x(1+20%)=12(元)。

例3 (2007 全国文综I 24)假定去年生产1克黄金的社会必要劳动时间是生产1克白银的社会必要劳动时间的8倍,且5件A商品一2克黄金。如果今年全社会生产黄金的劳动生产率提高1倍,那么5件A商品的价格用白银表示为 ( )

A 4克

B 8克

C 16克 D 32克

解析:

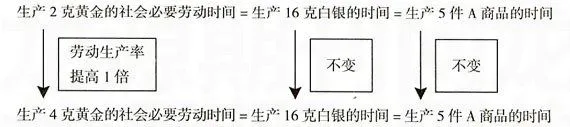

解法一:由题知:去年1克黄金=8克白银=5/2件A商品,2克黄金=16克白银=5件A商品。

生产2克黄金的社会必要劳动时间:生产16克白银的时间:生产5件A商品的时间

生产4克黄金的社会必要劳动时间:生产16克白银的时间:生产5件A商品的时间

解法二:本题通过一个具体案例的形式,旨在考查考生对价值规律的掌握程度。根据题意,大多数同学都能算出,去年A商品的价格用白银表示是16克(2克x8)。但本考题中的关键点在于要明白谁的价值量变化了,谁的没有变。题干中说,今年生产黄金的劳动生产率提高了,那么今年一单位黄金所包含的社会必要劳动时间就减少了,但今年生产A商品和白银的劳动生产率没有变,因此一单位A商品和一单位白银所包含的社会必要劳动时间没变。因此,A商品和白银所体现出的价值量是不变的。故本题选C。

小结:

例1至例3为同一类型,即商品之间等价交换、商品与货币(特殊商品)之间等价交换类的问题。凡此类的题,都可先将等价值量交换转换成等劳动时间交换,再考查在此劳动时间的生产各种商品的数量变化,列出等式得出答案。

误区一:商品价格总额与社会劳动生产率无关。

分析:商品价格总额=商品价格x商品数量,而商品数量=社会总劳动时间x社会劳动生产率 在商品价格不变的前提下,价格总额与商品数量成正比,因此商品价格总额与社会总劳动时间和社会劳动生产率成正比。

误区二:

因为,商品的价值量总量=单位商品的价值量x商品数量

所以,商品数量不应该与社会必要劳动时间和劳动生产率成比例关系。

分析:首先要说明商品数量与社会必要劳动时间成反比,与社会劳动生产率成正比,这是很容易理解的,因为商品数量:社会总劳动时间+社会必要劳动时间:社会总劳动时间x社会劳动生产率。我们再回到问题上的等式: 社会必要劳动时间 社会劳动生产率社会必要劳动时间社会劳动生产率

要注意到当社会必要劳动时间及劳动生产率发生变化时,单位商品价值量不是“定值” 而是要发生变化的,问题中的前提条件是“单位商品价值量一定”是一个错误的条件。回到等式看,当劳动生产率提高时,等式左边不变,而右边商品价值量要减小,从而商品数量必须增加,左右两边才能相等,可见商品数量与社会劳动生产率成正比。

误区三:认为商品价值总量与社会劳动生产率及社会必要劳动时间有关。

分析:商品价值总量及单位商品价值量皆可用劳动时间来衡量,即可认为:商品价值总量:社会总劳动时间,而单位商品价值量:社会必要劳动时间=1÷社会劳动生产率。从而,商品价值总量:单位商品价值量x商品数量:社会必要劳动时间x(社会总劳动时间÷社会必要劳动时间):社会总劳动时间。社会必要劳动时间被消去,因此在上式中,无论社会必要劳动时间如何变化,只要社会总劳动时间不变,商品价值总量就不变。可见,商品价值总量与社会必要劳动时间无关,与社会劳动生产率也无关。

例4 (2008·海南政治·2)假设某国生产M商品的企业只有甲乙两家。2007年甲企业的产量为10万件,每件商品的生产时间为6小时;乙企业的产量为8万件,每件商品的生产时间为10小时。如果2008年甲企业的劳动生产率提高20%,其他条件不变,则2008年M商品的社会必要劳动时间为 ( )

A 5小时

B 7小时

C 7 5小时

D 8小时

解析:

解析一:依题意,社会总劳动时间2007年与2008年不变,2008年社会必要劳动时间=2008年社会总劳动时间÷2008年总产量=2007年社会总劳动时间÷2008年总产量:(10万x6小时+8万xlO小时)=[10万x(1+20%)+8万件]=7小时。故选B。

解析二:第一步,根据个别劳动生产率(甲企业)与个别劳动时间(甲企业)成反比(反比用除法,正比用乘法)。2008年甲企业的个别劳动时间为6小时÷(1+20%):5小时,式中加号表示2008年甲企业的个别劳动生产率提高20%,若改为“降低”,则用减法。第二步,“其他条件不变”即2008年乙企业的产量和个别劳动时间不变。生产M商品的企业只有甲、乙两家,那么他们2008年的总劳动时间除以总产量就是社会必要劳动时间。[10万x(1+20%)x5小时+8万x10小时]÷[10万x(1+20%)+8万]=7小时。

例5 (2007·全国文综Ⅱ·24)假定生产一件甲商品的社会必要劳动时间为2小时,价值为40元。如果生产者A生产该商品的个别劳动时间为1小时,A在4小时内生产的使用价值总量、生产出的商品的交换价值总量和单位商品的价值量分别是

(

)

A 2 80 40

B 2 40 20

C 4 80 20

D 4 160 40

解析:本题考查的是考生对劳动价值论的掌握情况。价值规律、个别劳动时间和社会必要劳动时间、价值量等都是劳动价值论的基本内容。理解本题的关键点在于对劳动时间(个别劳动时间与社会必要劳动时间)的把握。个别劳动时间决定使用价值量(数量的多少),社会必要劳动时间决定价值量(价值的高低)。根据题意,A在4小时(个别劳动时间)内生产出的商品,即使用价值量是4(即生产出4件产品),其价值量却由社会必要劳动时间(价值40元)决定,所以A生产出的价值总量就相当于4件x40元元/件=160元。由此进一步得知,单位商品的价值量就是160元÷4件=40元/件。故选D。

例6 (2007·海南政治·2)假定当A商品的互补品价格上升10%时,A商品需求变动量为20单位;当A商品的替代品价格下降10%时,A商品需求变动量为30单位。如果其他条件不变,当A商品的互补品价格上升10%、替代品价格下降10%同时出现时,那么,A商品的需求数量

(

)

A 增加50单位

B 减少50单位

C 增加10单位

D 减少10单位

解析:首先,要明白互补品、替代品的含义:消费了商品M1之后,你必须消费商品M2,那么M1与Id2之间的关系就是互补品。例如对于近视眼的患者来说,买一个镜架,必须同时购买!个镜片,它们的需求量同升同降。对于一些家庭来说,猪肉和鱼肉是替代品,价格分别为10元/斤和5元/斤,如果猪肉的价格上涨至15元/斤,那么消费者就会减少猪肉的消费,增加鱼肉的消费。即消费商品M1之后,不再消费商品M2,M1需求+M2需求:定值,它们的需求量此消彼长。

其次,要清楚商品价格变动对该商品需求量的影响。当一种商品价格升高,人们会减少对该商品的消费,即需求量下降;当一种商品价格降低,人们会增加对该商品的消费,即需求量上升。

最后,要知道A商品的互补品、替代品价格变动对A商品的需求量各有什么影响。当A商品的互补品价格上升时,A商品的互补品需求量下降,进而导致A商品需求量下降;当A商品的互补品价格下降时,A商品的互补品需求量上升,进而导致A商品需求量上升。当替代品价格上升,替代品的需求量下降,A商品的需求量上升;当替代品价格下降,替代品需求量上升,A商品需求量下降。了解了上述道理,易推知本题选B。

例7 (2009·全国文综Ⅱ·24)2008年某国生产甲种商品100万件,每件商品的价值量为6元。如果2009年该国生产甲种商品的劳动生产率提高20%,其他条件不变,则甲种商品的价值总量与单位商品的价值量分别为

(

)

A 720万元,6元 B 720万元,5元

C 600万元,5元 D 600万元,6元

解析:本题主要考查对劳动价值论的理解与应用。单位商品的价值量与社会劳动生产率成反比 随社会劳动生产率的提高而降低。某国2009年生产甲商品的劳动生产率提高20%,则生产该商品的数量为120万件,单位商品的价值量降低为5元(6÷120%),价值总量为5x120=600(万元)。因而正确答案为C。也可以这样分析:由于劳动时间不变,虽然社会劳动生产率提高,但相同时间内生产商品的价值总量不变,仍为600万元(6x100),2009年生产商品的数量因生产率提高20%而增加到120万件,因而单位商品的价值量为600+120=5(元)。(拓展分析:如果不是整个社会,而是某一个别企业的劳动生产率提高,其对社会必要劳动时间没有绝对的影响力,结果会有所不同。)

例8 (2007·天津文综·29)如果你以7.70的汇率卖出1万美元,并将换得的人民币存入银行,存期为三年,年利率为4%,利息税率20%,存款到期应得本息为

(

)

A 7392元

B 79464元 ,C 84392元 D 86240元

解析:本息和:本金+利息:本金+本金x利率x存期x(1一利息税率):10 oOox7 7+77 000x4%x3x(1-20%):84 392(元)。故选C。

例9 (2007 北京文综 29)金融体系的改革使居民的理财方式日益多样。小华有人民币7700元,如果目前汇率是1美元=7.7元人民币,人民币一年期存款利率是3%,美元是496,预计一年后人民币升值到1美元=7.5元人民币,小华可行的最佳理财方案是

( )

A 用人民币存款,一年后可得8 142元

B 用人民币存款,一年后可得7 931元

C 用美元存款,一年后可得1 057美元

D 用美元存款,一年后可得1 040美元

解析:存人人民币,本息和=7700+7700x3%x1=7931(元)。存人美元,本息和:(7 700+ 7 7)+1 000x4%xl=l 040(美元):1 040x7 5=7 800(元)。本题选B。

例10 (2007·宁夏文综·14)我国现行税法规定,工资薪金收入的个人收入所得税“起征点”为1 600元;全月应纳税所得额不超过500元(含)的部分,税率为5%;超过500元至2 000元(含)的部分,税率为10%;超过2 000元至5 000元(含)的部分,税率为15%。小明的爸爸月工赉为3 500元,则每月应纳的个人收入所得税为

( )

A 165元

B 190元

C 400元

D 525元

解析:

月工资一起征点=3500-1 600=1 900(元),这一部分收个人所得税,超过起征点的1900元分段征收,500x5%+1 400x10%=165(元)。故选A。(拓展分析:个人所得税就是数学中的分段函数,已知个人所得税求个人收入是个人所得税的逆运算