区域地理复习方略例析

区域地理在高考中,是自然地理的“出发点”,又是人文地理的“归宿”。以区域为载体,可为高考试题提供背景材料,将自然地理和人文地理有机地融合起来,用所学的知识分析概括区域特征、比较区域差异、解决区域问题和分析区域发展条件,并联系有关的社会热点问题,理解人们如何因地制宜地合理开发利用自然环境和自然资源,从而达到可持续发展的目标,这体现了新课标高考能力考查的要求。所以,在复习区域地理时,不能脱离系统地理,还要妥善处理好高中地理系统知识与初中区域地理知识间的关系(对区域地理的复习,不是简单地重复初中地理课本知识),以“人地关系”为主线,通过实例分析,找出章节重点、突破难点,融合高中系统理论循序渐进地进行举一反三的复习。区域地理的内容是复习地理知识的基础,对于许多图像判读技能的训练、基本概念的理解、各地理要素间的联系、地理事物的分布、空间概念的建立、地理基本观点的树立等,都应在区域地理复习中完成。

一、框图定位法

区域定位是区域地理学习的第一步,也是解开各类地理区域试题的钥匙,是学习区域地理的第一道门槛。

1.绝对定位(经纬线定位、海陆位置和相邻的国家定位)

经纬线是高考区域地理试题的最基本要素,利用经纬线定位是近年来地理高考考查的重点。因此,在区域地理的复习中,我们应注意把某一区域放到全球的大环境中进行定位,以便从宏观上将全球性大气环流与所在区域的地形、洋流等自然特征结合起来,分析并掌握所在区域的气候特征的成因及河流的流向和水文特征、人口的分布规律等。

以南亚印度为例,如图1所示,印度地处东经68度到97度、北纬8度到33度之间,位于印度洋的北岸,亚洲的南部,是南亚最大的国家,领土面积297万多平方公里。该国陆上邻国较多,与斯里兰卡、马尔代夫隔海相望,东临孟加拉湾,西濒阿拉伯海。

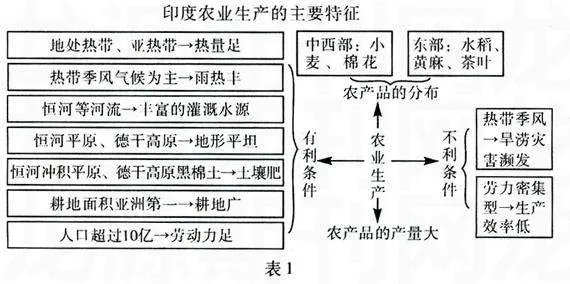

印度的总体地形特征是:北部是山地,中部是印度河和恒河平原,南部是德干高原及其东西两侧的海岸平原,低矮平缓的地形在全国占有绝对优势。在热带季风气候及适宜农业生产的冲积土和热带黑土等肥沃土壤条件的配合下,印度大部分土地可供农业利用,农作物一年四季均可生长,有着得天独厚的发展农业生产的自然条件。

将经纬度定位与全球性大气环流的又一环流模式——热带季风环流结合起来就很容易理解印度气候类型及成因:由于纬度较低,全年为夏季,气温高,降水集中于夏季,且东西差异很大,降水由东向西递减,形成多样性气候类型,但总的来说还是以热带季风气候为主;在自然带上东部为热带雨林带,中部为热带草原带,西北部为热带荒漠带。

在夏季,阿拉伯海和孟加拉湾这两个地区的西南风活动明显不同。孟加拉湾西南风出现及向北推进到北纬20°的时间比阿拉伯海明显偏早,结束时间偏晚,是南亚季风区西南夏季风维持时间最长的地区。再则,由于地势南低北高,加上恒河三角洲地势低平及孟加拉湾呈喇叭口形状,该地成为世界上风暴潮最为频繁的地区之一。而阿拉伯海北部的塔尔沙漠的形成是因为在副热带高气压带控制下,西南季风不易到达;受周围高原山地,特别是西侧伊朗高原的影响,很少降雨;该地早期人类活动破坏了人地和谐,由于森林植被遭破坏,涵养水源、调节小气候的生态功能丧失,同时由于该地地势较低,对西南季风缺乏地形的抬升作用,因而降水稀少,最终演化成热带沙漠。

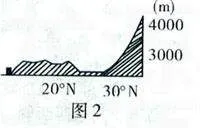

2.相对定位(利用特殊的经线和纬线定位)

如图2东经78°地形剖面图,自北向南分为三部分,北部为山地,中部为平原,南部为高原。西南季风的进退、迟早和强弱对该地区的降水影响很大,该地是世界上水旱灾害频发的地区之一。发源于北部山地的河流流经中部广阔的印度河和恒河平原,综合地形、气候等因素,耕地面积大、热量充足、土壤肥沃为农业发展提供了良好的基础条件。气候多样,地形有差异,有利于多种作物种植。其中,水稻种植区主要分布在印度东北部、印度半岛西部沿海地区;小麦种植区主要分布在印度西北部;棉花种植区主要分布在德干高原西部;黄麻种植区主要分布在地势低平、降水丰沛的恒河下游地区;茶叶种植区主要分布在布拉马普特拉河两岸山坡。由于降水集中在雨季,干季降水稀少,且降水量年际变化大,水旱灾害频繁。因此发展水利灌溉对农业生产特别重要。

从下垫面因素分析,德干高原两侧的东西高上山脉阻挡了来自印度洋的湿润水汽,加之高原海拔高气温较低,对流现象也不显著,因而降水也较少,广泛发育变性土——黑棉土,形成了气候温凉、降水较少的热带草原气候。这也是在班加罗尔布局高新技术产业区的原因之一。资源是影响其工业布局的主要因素。

在区域地理的复习中,不可能也没有必要记住所有的地理事物的经纬度。在我们的复习中,要对11条重要的经线(30°E、60°E、90°E、120°E、150°E、180°E、30°W、60°W、90°W、120°W、150°W)和5条特殊的纬线(赤道、南北回归线、南北极圈)进行重点复习,这样基本上就可以构成覆盖地球表面的经纬网络,搞好这些经纬线的复习,可以基本上对地理事物有一个粗略的定位。同样,在中国区域地理的复习中也可以首先采取相对定位的方式,对中国区域地理中的各省级行政单位、主要城市、主要地形区、主要山脉、主要河流等以填绘图的方式进行掌握。

3.利用区域地理环境的典型特征定位

不同区域的地理特征各不相同,我们在区域地理的复习中可以利用区域地理环境的典型特征进行区域定位。例如海陆轮廓的形状、地形起伏特点、河流、湖泊、城市、人文建筑等。

二、区域比较法(以中美两国为例)

世界地理知识量大,内容复杂,而且各地的区域特征既相似、又有差别,容易混淆。在上述框图定位法的前提下,我们要学会从相似当中寻找差别、从不同之中去找相似的地方。如图所示:以美国和中国地理位置重叠对照图为例,从自然环境和开发利用等方面比较其异同。

1.自然地理特征

(1)地理位置由图3分析可知,中美两国的纬度位置大体相当,美国30°N线以南的范围没有中国大,和中国一样季风气候显著,以温带大陆性气候为主。美国本土东西濒临海洋,气候类型同样表现出复杂多样,且受地形影响大,如佛罗里达州尽管在北回归线以北,但由于受到强大的墨西哥湾暖流的影响,其南部虽然属于亚热带季风性湿润气候,但也呈现出热带雨林带的风光。而中国与之比较则缺失像美国一样的地中海式气候和温带海洋性气候。

(2)地形及水文特征:由图4分析中美两国沿36°N线的地形剖面,美国的地形呈三个南北纵列带:①西部——高大的科迪勒拉山系;②中部——由广阔的平原组成,约占全国总面积的一半以上;③东部——低缓的阿巴拉契亚山脉。而两侧的山脉成了各大水系的分水岭,使得中央大平原河网密布、水系发达,南北走向的密西西比河与各大支流连为一体,北与五大湖相通,南人墨西哥湾,内河航运非常发达。纵观中国的地势由东向西呈一、二、三级阶梯分布,水系同样发达,大部分河流由西向东注入太平洋。前者植被以温带落叶阔叶林为主,后者则以亚热带常绿阔叶林为主。

(3)就资源而言,美国资源丰富,且种类与储量大;中国种类与储量大,但人均资源量少。

值得注意的是自然地理特征前几个方面的内在联系和顺序性。如位置和地形往往决定气候特征,气候和地形又决定水文特征,气候决定植被,植被决定土壤等。

2.人文地理特征

(1)农业特点:美国本土幅员辽阔,人口主要集中分布在沿海和五大湖地区,城市人口比重大,城市化水平高,使得农业生产具有以下特点:高度发达,机械化程度高;农业生产专门化,是世界上最大的农产品生产国和出口国:主要农产品:小麦、大豆、玉米;主要农业区:乳畜带(国土的东北地区)、玉米带(国土的中部)、棉花带(密西西比河下游地区)、小麦区(国土中部,在玉米带的南北两侧)、畜牧和灌溉农业区(国土的西部地区)、亚热带作物带(墨西哥湾沿岸)。中国人口众多,农业生产具有多样化的特点,在地势平坦的亚热带地区主要以水稻种植业为主;北方为旱田农业;商品谷物农业主要分布在东北和西北地区,且以国有农场为主;畜牧业主要集中分布在内蒙、新疆、青海、西藏等四大牧区。

(2)开发利用:两国东北部工业都是建立在丰富的资源基础之上的,交通都很发达。美国是世界上最发达的资本主义国家,世界最大的资源消耗国和废物排放国。美国主要有太平洋沿岸工业区,发展较快;南部工业区,开发较晚;东北部工业区,美国传统的工业区。中国是世界上最大的发展中国家,工业主要分布在东部沿海地区及沿江河和铁路线布局。从地形特征分析中国的西部大开发与美国的西部经济发展是有质的区别的,美国的西部是海洋,自然条件比较优越;而中国西部为内陆地区,自然环境和生态环境相当脆弱。在开发中必须加大科技、教育、资金的投入,切实保护生态环境,最终实现可持续发展的目标。

三、综合分析法(以澳大利亚为例)

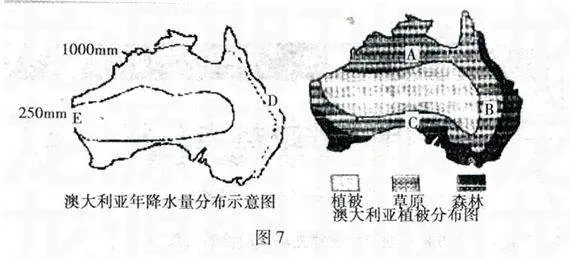

区域内各自然地理要素之间,以地形、气候、水文、洋流、土壤、植被等自然地理要素构成了区域自然地理环境。在一个特定的区域内,各自然地理要素之间存在着紧密的联系。如图5澳大利亚沿南回归线地形剖面图和图6澳大利亚简图,进行经纬线定位,以南回归线为切入点,结合已学的全球性大气环流知识,根据气压带风带的移动规律及其东西海岸的洋流运动状况,得出其总体特征是地形控制着河流的流向,气候影响着河流的汛期,地形影响气候,气候反过来对地形进行塑造,在特定的地形、气候条件下形成特定的土壤和植被与农业区位分析,最后在区域内形成特定的自然带。自然带是自然地理要素在地表的分布规律,集中体现了各自然地理要素之间的综合。在此基础上,可弄清澳大利亚的降水、气候带及植被为何呈马蹄状的内在规律。(如图7所示)

澳大利亚气候呈半环状分布,其主要成因为:

(1)北部西北季风与东南信风交替影响,降水呈季节性变化,分于湿两季,为热带草原气候。

(2)东部属东南信风的迎风坡且受东澳大利亚暖流增温增湿作用的影响,降水丰富。东北部的低纬度地区形成热带雨林气候;南部为亚热带季风性湿润气候。背风坡降水减少,草原向沙漠过渡;东南端属西风带控制区,形成了温带海洋性气候。

(3)南部受副热带高气压带与西风带交替控制,形成地中海气候,向内陆过渡为草原、沙漠,草原景观地区属热带草原气候(又称亚热带草原气候)。

(4)回归线大陆内部和西部常年受副热带高气压影响,加上西澳大利亚寒流起到降温减湿的作用,降水稀少,形成热带沙漠气候。

其中澳大利亚南、北部的热带草原气候成因特殊:

澳大利亚北部热带草原气候,成因类似热带季风气候(即具有季风性质),但季风典型性不足,仍归属热带草原气候。澳大利亚南部气候的干湿季变化,成因类似地中海气候,由于西南部和东南部降水较多,形成地中海气候,往内陆由于降水减少从而形成草原,自然景观以草原为主,归属热带草原气候(也有表示为亚热带气候的),显然具有明显的过渡性(地中海气候向热带沙漠气候过渡)。

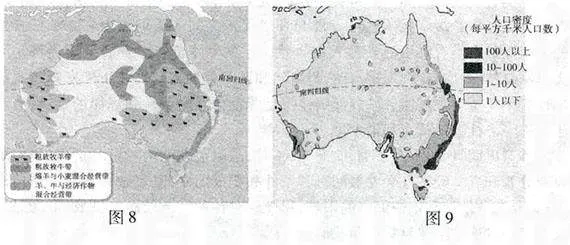

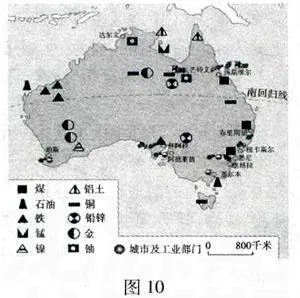

自然地理要素与人文地理要素之间存在着紧密的联系。如结合图8分析气候、地形、土壤、水源对农业生产的影响;如结合图9分析河流、地形气修对人口城市区位的影响;如结合图10分析气候、地形对交通建设的影响,资源数量及类型对工业生产的影响等。

通过对以上几个实例的分析比较,我们应认识到,在区域自然地理要素的复习中。最好将区域内各自然地理要素与图有机地结合起来,运用高中地理的系统知识,既了解区域内自然地理要素的内在联系,又要弄清自然地理与人文地理之间的辩证关系,从而提高自己的综合分析能