实施《劳动合同法》对中国大学生的就业影响研究

□李贵卿 [成都信息工程学院 成都 610225]

□井润田 [电子科技大学 成都 610054]

实施《劳动合同法》对中国大学生的就业影响研究

□李贵卿 [成都信息工程学院 成都 610225]

□井润田 [电子科技大学 成都 610054]

本研究在深入研究我国大学生就业状况的基础上,阐述了《劳动合同法》对大学生就业劳动力市场的影响,将《劳动合同法》对大学生就业的影响分为三类:政策制度、组织制度、激励制度;并结合SWOT分析工具建立理论模型,采用劳动关系质量、就业率、就业满意度、就业前景等来衡量《劳动合同法》对大学生劳动力市场就业绩效的影响,本论文的研究有利于大学生充分发挥市场配置优势,尽快实现就业和能力的提升。

《劳动合同法》; 中国大学生; 劳动关系质量

引言

进入新世纪以来,2001年高校毕业生只有115万,之后逐年高速增加,2008年高校毕业生将达到559万,而大学生的初次就业率却逐年下降。这样强劲的增长势头又遭遇我国的多重就业压力,使得近年来大学生就业难问题备受关注。2008年1月1日正式实施的《劳动合同法》,规定了严格的规章制度制定和修改程序;规定用人单位不签订书面劳动合同将面临严苛的惩罚;对试用期的期限、设置及其薪资待遇作了新的规定;明确了劳动合同期限分类并主导劳动合同的长期化;调整了违约金许可、并主张竞业限制等“意思自治”; 放宽了劳动合同当事人解除劳动合同的法定条件;谨慎扩大了解除和终止劳动合同的经济补偿;细化了集体合同规定并大力推动集体合同的订立;规范和限制了劳务派遣;主导推动非全日制用工这种灵活用工形式等主要内容等,试图保护劳动者的权益(陆敬波,2007)[1]。但是其对大学生就业将带来怎样的影响却很不确定。常凯(2007)[2]认为,《劳动合同法》对大学生就业是一把双刃剑,既对大学生的就业权益带来了倾斜性的保护,也促使企业在招聘大学生时会比以前更加谨慎、理性,这会加剧本已严峻的大学生就业形势。郑功成(2007)[3]认为,《劳动合同法》的实施使劳动者与用人单位之间的博弈局面有所改观,它在有利于劳动者的基础上详细规定了合同双方的权益和义务,有利于大学生就业。如何评价实施《劳动合同法》对大学生就业带来的影响,是目前研究大学生就业问题亟待解决的问题。

一、国内外研究现状述评

(一)大学生就业的研究

曾湘泉(2004)[4]研究了变革中的就业环境与中国大学生就业,从大学生的供求总量、制度架构、个人就业意愿和行为、企业及其他用人单位的用人需求,以及国际上促进大学生就业的政策借鉴等方面,在国内进行了首次全面和系统的研究和论证。并采用就业水平、就业成本、就业活力、就业效率对我国企业就业进行了测量。赖德胜(2003)[5]对中国大学毕业生择业因素进行了调查:按照重要程度排序,我国大学生择业主要从个人今后发展、经济收入、自己是否适合该职业、个人兴趣与爱好、职业的社会地位、就业地区、专业对口等方面加以考虑。杨伟国(2007)[6]研究了转型时期中国大学生的基本形势,一方面大学生劳动力市场供求失衡,另一方面用人单位对大学生的需求苛刻;然而大学生的就业期望与现实之间存在期望偏差,国家保障政策方面也存在政策错位。综上所述,政府必须要为大学生参与就业市场的公平竞争创造良好的社会环境与制度安排。

(二)《劳动合同法》对大学生就业影响

常凯(2007)认为,《劳动合同法》对就业的影响体现在两个方面:1)成本问题:《劳动合同法》实施后,究竟企业会增加多少成本;2)企业的用人灵活性问题:按照《劳动合同法》要求,特别是无固定期限合同的订立,将来企业是不是还有活力,劳动者有没有积极性,企业在解除员工方面还有没有权力。《劳动合同法》的实施,有利于在保障劳动者基本权益的前提下,调动员工的积极性,鼓励员工与企业同甘共苦,共同创造经济上的发展。任雷鸣(2007)[7]研究了《劳动合同法》是一部明确劳动合同双方当事人的权利和义务,侧重保护处于弱势一方的劳动者的合法权益的“倾斜法”,他认为《劳动合同法》可以在以下方面改善大学生就业:1)促进大学生协议就业率和就业质量较大幅度的提高;2)“滥用试用期”和劳动合同短期化倾向将得到扭转,高校毕业生就业稳定感将有所增强,因此《劳动合同法》对大学生就业的积极影响是显而易见的。

(三)大学生就业的劳动力市场测量研究

关于大学生就业劳动力市场测量的研究,杨河清、李佳(2007)[8]以北京地区大学毕业生为研究对象,构建了大学生就业质量评价指标体系,主要有薪酬、社会保险、劳动合同期限、工作时间、培训等。研究表明北京大学毕业生实际就业质量从2002年以后呈现下降趋势。

关于就业市场测量,国际劳工组织编制了一套衡量体面劳动的指标:就业机会、不可接受的工作、足够的收入和生产性的工作、合理的工作时间、工作的稳定性、社会公平待遇、劳动安全、社会保障、工作与家庭生活、社会对话与劳动关系、生活与社会因素等。西欧的就业质量评价含有职业与就业安全、健全与福利、技术标准、工作与生活和谐的四个维度。美国教育部统计中心(NCES)、大学生就业服务中心或服务办公室(COS或CSC)在取得学士学位到就业的研究中,除了就业率外,还增加了专业对口和工作满意度等内容。国内研究认为就业质量的内涵分为工作性质、工作条件、稳定与安全、个人尊重、健康与福利、社会保险、职业发展、劳资关系和机会平等9个层次。就业质量的包括薪酬福利、个人发展、劳动关系三个方面。

二、《劳动合同法》对中国大学生就业影响的理论分析

《劳动合同法》的出台,既给大学生就业带来了机遇,同时也带来了更加激烈的竞争,如何分析《劳动合同法》对中国大学生就业的影响变得非常迫切。

(一)实施《劳动合同法》后的大学生就业环境战略分析

深入分析实施《劳动合同法》后大学生面临的就业环境,从其形成的机会(Opportunities)、威胁(Threats)、优势(Strengths)、劣势(Weaknesses)等四个方面的现实出发,运用战略分析工具SWOT分析技术,为大学生就业进行战略对策分析:

1.SO战略:依靠自身优势、利用外部机会;

2.WO战略:克服自身劣势、利用外部优势;

3.ST战略:依靠自身优势、回避外部威胁;

4.WT战略:克服自身劣势、回避外部威胁。

(二)《劳动合同法》的保护性就业制度

《劳动合同法》针对劳动者权益被损害程度比较严重的现实,有针对性地做出法律规定,强调保护劳动者的权益。由于这部法律适用于所有劳动者,也包括正在求职的大学生。

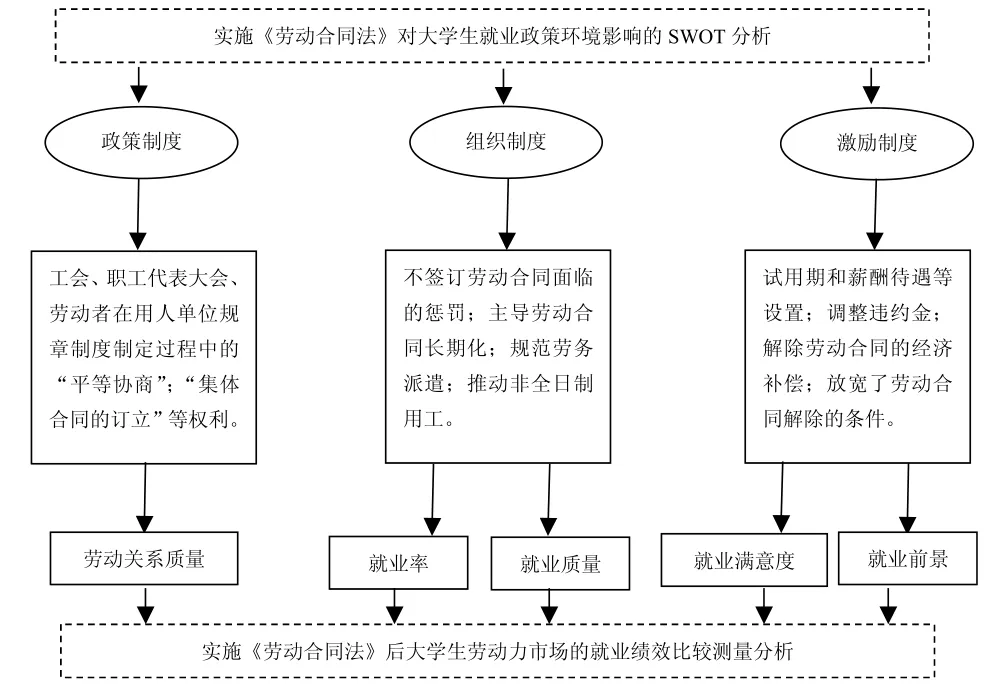

根据这些内容,本文将《劳动合同法》各种保护作用称为“保护性就业制度”,将其分为三类:

1.政策制度保障:工会、职工代表大会、劳动者在用人单位规章制度制定过程中的“平等协商”;“集体合同的订立”等权利。

2.组织制度保障:不签订劳动合同面临惩罚;主导劳动合同长期化;规范劳务派遣;推动非全日制用工。

3.激励制度保障:试用期和薪酬待遇等设置;调整违约金;解除劳动合同的经济补偿;谨慎放宽了劳动合同解除的条件。

(三)实施《劳动合同法》后大学生劳动力市场的就业绩效

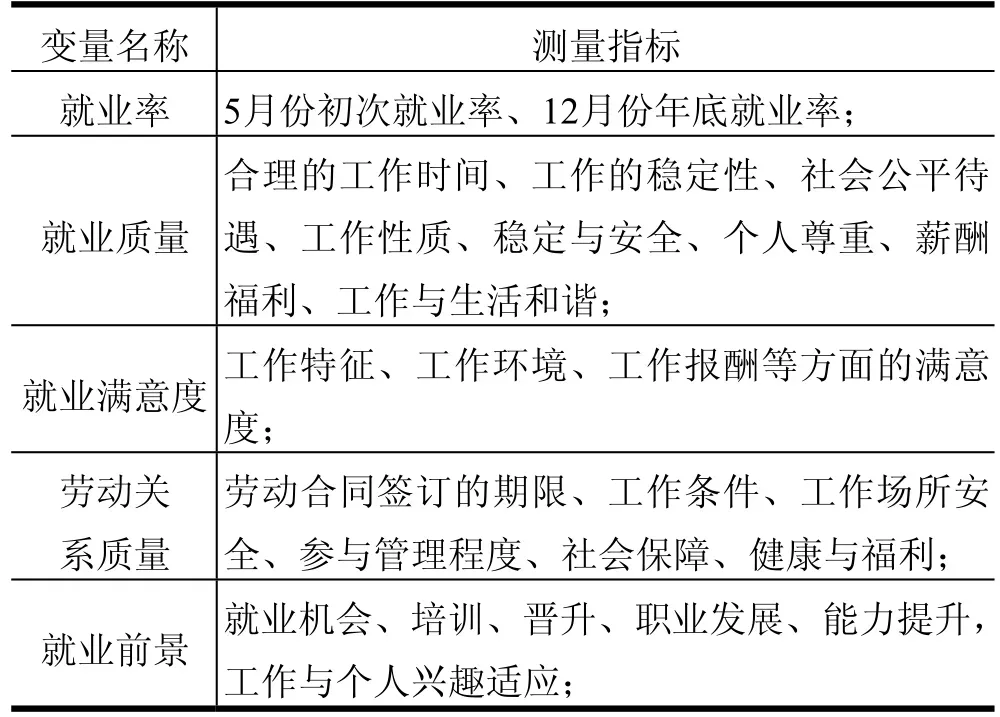

在大量文献研究的基础上建立理论模型,本文选择劳动关系质量、就业率、就业质量、就业满意度、就业前景等五个维度作为衡量大学生劳动力市场的就业绩效指标;来衡量《劳动合同法》对劳动力市场中大学生就业绩效的影响作用。

三、理论模型设计与测量指标的选择

(一)分析依据

立足于中国目前的经济发展和社会现实,研究实施《劳动合同法》后对大学生就业的影响:

1.深入分析实施《劳动合同法》的对大学生就业的保障作用,进而分析《劳动合同法》的政策制度保障、组织制度保障、激励制度保障;结合Woo et al(2002)[9]的观点提出本文的理论框架。

2.本文针对目前多重就业压力影响大学生就业的现状,研究实施《劳动合同法》后对大学生就业环境影响的不确定性,针对《劳动合同法》实施后向劳动者的倾斜和企业招聘的谨慎,深入分析大学生劳动力就业市场的优势、劣势、机遇和威胁等,引导大学生做出科学的就业决策:SO战略、WO战略、ST战略、WT战略,这些策略有利于大学毕业生采取正确的就业举措,有效就业。

3.借鉴Schmid et al(1996)[10]的目标导向的政策评估模型,建立《劳动合同法》对大学生劳动力市场就业绩效的影响理论模型,用于测量实施《劳动合同法》后大学生的就业绩效;

4.通过调查问卷等实证检验法律制度保障、组织制度保障、激励制度保障对大学生劳动力就业绩效的影响,检验“法律制度保障”对“劳动关系质量”的影响;“组织保障制度”对大学生的“就业率”和“就业质量”的影响;“激励保障制度”对大学生的“就业满意度”和“就业前景”影响;

5.运用实证与逻辑推理相结合的方法,对本课题研究的假设进行验证,实现大学生就业研究领域方法上的进步。

(二)理论模型设计

图1 《劳动合同法》对大学生劳动力市场就业绩效的影响理论模型

(三)拟采用的测量变量

表1 大学生劳动力市场就业绩效测量指标

(四)研究目标

1.验证实施《劳动合同法》的政策制度有利于提升大学生就业的劳动关系质量;

2.验证实施《劳动合同法》的组织制度有利于提升大学生的就业率;

3.验证实施《劳动合同法》的组织制度有利于提升大学生的就业质量;

4.验证实施《劳动合同法》的激励制度有利于提升大学生的就业满意度;

5.验证实施《劳动合同法》的激励制度有利于改善大学生的就业前景。

四、研究意义

第一,立足中国现有的国情,帮助大学生进行科学的就业环境战略分析,以促进大学生顺利就业,有利于和谐社会建设;

第二,通过该理论模型设计的研究成果,将对我国目前实施《劳动合同法》后,逐渐加大对大学生的维权力度,加强工会职能、促进员工参与管理、促进合作型劳动关系的建立等改革提供强有力的理论支持;

第三,本模型将来的预期成果总结现实中的大学生的就业特征和用人单位雇佣大学生特征,这将对指导用人单位和大学生不断调整管理方式和应对策略,向有利于实现共赢的目标迈进,有利于促进企业承担社会责任,以及大学生充分发挥市场配置优势,尽快实现能力的提升与改善,实现社会和谐发展。

大学毕业生就业是青年就业问题的一个重要组成部分。目前,青年失业已成为全球性的社会问题。在经济不断发展的今天,青年失业越来越成为全球性的挑战。对于处于继续社会化过程中的大学毕业生来说,一旦处于失业状态,那么在经济、社会、生理、心理等方面带给他们的不利影响是显而易见的,又是难以估量的。可以说,社会化过程中的大学生能够顺利进入职场,融入社会,对于能否最大限度地减少社会问题、维护社会发展的健康与稳定有重要意义。

[1]陆敬波. 劳动合同法对人力资源管理的十大影响[J],人力资源开发与管理,2007,(12):76-78.

[2]常凯.从战略角度看《劳动合同法》——变革时期,转变思路,把握趋势,变被动为主动[J],管理与人,2007,(12):84-87.

[3]郑功成.大学生就业难与政府的政策取向[J],中国劳动,2006,(4):17-19.

[4]曾湘泉.变革中的就业环境与中国大学生就业[J];经济研究,2004,(6)87-95.

[5]赖德胜、吉利.大学生择业取向的制度分析[J],宏观经济研究,2003,(7):34-38.

[6]杨伟国.转型中的中国就业政策[M],中国劳动与社会保障出版社,2007: 245-272.

[7]任雷鸣.《劳动合同法》与高校毕业生就业[J],北京:中国大学生就业,2007,(12):68-71.

[8]杨河清, 李佳.大学毕业生就业质量的实证分析[J],中国劳动,2007,(12):26-28.

[9]WOO W T, REN R. Employment, Wages and Income Inequality in the Internationalization of China’s Economy[J].ILO Employment Paper 2002,39:11-23.

[10]SCHMID G, O’REILLY J; SCHOMANN K.“Introduction,”Gunther Schmid, Jacqueline and Klaus Schomann(eds), International Handbook of Labor Market Policy and Evaluation[M], London:Edward Elgar, 1996:1-26.

Employment Impact on China’s College Students of “Labor Contract Law”

LI Gui-qing

(Chengdu Institute of Information Technology Chengdu 610225 China)

JING Run-tian

(Univ. of Elec. Sci. and Tech. of China Chengdu 610054 China)

Foremost, this article analyzes the employment situation of China’s university students, and the employment impact on China’s college students of “Labor Contract Law”. Afterwards, this paper devides the employment impacts into three categories: policy system, organizational system, and incentive systems. Then it establishes the theoretical models by SWOT analysis tools and uses the quality of labor relations, employment, job satisfaction, employment prospects to measure the “Labor Contract Law” on college students job performance of the labor market impact. This research is conductive for university students to fully play the advantages of market allocation, so as to promote the employment and the ability as soon as possible.

“Labor Contract Law”; China’s college students; the quality of labor relations

D923.6

A

1008-8105(2010)01-0097-04

2009 − 04 − 15

本文系教育部人文社会科学研究项目“中国多重就业压力下调整劳动关系的机制与模式变革研究”(06JA790011)、中国人力资源开发教学与实践研究会佐佑科研基金项目“西部多重就业压力下劳动关系调整中人力资源管理创新研究”(2007HR05)、成都信息工程学院博士启动基金项目“实施《劳动合同法》对我国就业与劳动关系的影响研究”(KYTZ200912)的阶段性成果之一。

李贵卿(1967 − )女,成都信息工程学院管理系教授,电子科技大学经济与管理学院博士后;井润田(1971 − )男,博士,教授,电子科技大学经济与管理学院副院长.

编辑 范华丽