对中国非英语专业大学生英美文化认同现状的调查研究

任小华

(洛阳师范学院公共外语教研部,河南洛阳 471022)

对中国非英语专业大学生英美文化认同现状的调查研究

任小华

(洛阳师范学院公共外语教研部,河南洛阳 471022)

文章采用问卷和访谈形式,从总体、认知、情感和行为四个方面考察了中国非英语专业大学生对英美文化的认同状况。结果表明:从总体上,25.4%的大学生认同英美文化;在认知层面上,39.6%的大学生认同英美文化;在情感层面上,29.7%的大学生认同英美文化;在行为层面上,20.8%的大学生认同英美文化。为弱化英美文化对中国英语学习者的负面影响,应该采取深化学生的中国文化、引导学生正确对待英美影视、加强教学素材多样化、改变教学理念及方法、改革目前的英语考试体制等措施。

非英语专业大学生;英美文化;认同

引言

英语的广泛传播,使得世界每一个角落几乎都能感到它所承载的西方文化 (本文主要指英美文化,特别是美国文化)的气息,中国决不能漠视这种文化所带来的负面影响。孙晶指出,以美国为首的西方国家以经济实力为后盾传播其价值观,它们试图通过全球教育和文化交流实施文化殖民,也企图通过媒体和信息技术拓展其文化[1]。一个明显的例子就是,美国的可口可乐、肯德基、麦当劳、迪斯尼、好莱坞电影等所承载的文化在一定程度上影响并改变着中国人的生活方式及生活理念。

与英语相比,其它外语对中国人的影响显得微不足道,因而我们认为英语是外语的代名词,至少在中国是这样的。作为一把双刃剑,外语学习固然能拓展学生视野,活跃其思维方式并增强其综合素质,然而,外语学习的危害也不容忽视。吉尔和约翰逊认为,第二语言学习会危及学习者的母语文化身份[2]。威廉也指出,学习外语会导致学习者自我形象的改变,采取一种新的社会和文化行为方式及生活方式[3]。边永卫持有同样看法,她认为语言 (外语)学习的特殊性在于,对于一种全新语言的接受可能意味着对一种新的社会文化、行为模式的接受,以及自我形象的转变[4]。她还指出,语言 (外语 )学习产生两个结果,其中之一是交际方式和文化身份的改变[4]。

然而,不计其数的中国人不惜花大量精力和金钱来学习英语,而根本没意识到英语学习背后所隐藏的玄机,一些有识之士对此深表担忧。周士君指出,扭曲的外语热 (在此指英语热)误导一些教育机构把外语教学当做头等大事来抓,这无疑对学生的母语及本土文化带来负面影响,并将使他们不易认同母语及中国文化[5]。盛超也认为,英语学习有三个弊端,其中之一是导致国人文化自信心及民族自豪感的缺失[6]。

就中国英语教学现状而言,学习的材料基本上都是关于英美等国家的,材料及内容的本土化 (至少部分这样)问题依然没有提上日程。尽管有学者看到英语教学中目标文化“一边倒”的弊端,提倡在大学英语教学中也重视母语文化[7-9],但是未在英语教师中引起共鸣,《大学英语课程教学要求》更是对中国文化只字未提,[10]这无疑让大多数教师误以为大学英语教学中只关注英美文化。对此,王菊泉感到很奇怪:“我们在母语文化的背景下进行英语教学,却以学习地道英语的名义,自觉不自觉地为西方文化摇旗呐喊,不加批判地宣扬西方的价值观,长他人志气,灭自己威风,充当西方文化的义务教员,那岂非莫大的悲哀?”[11]英语教学材料及理念“一边倒”的做法已产生不良后果:刘璐、高一虹和高一虹、周燕对英语学习与自我认同的跟踪调查结果表明,英语学习者的自我认同呈现明显的削减型双语变化 (母语及其文化被目标语及目标语文化替代)[12-13]。

此外,还有不少学者把国人母语水平下滑归结到英语学习上,认为英语已危及到国人对母语及本土文化的忠诚[6]。可事实上,国内“英语热”仍然一浪高过一浪。凡此种种,促使作者思考:英语及英美文化对英语学习者到底有没有负面影响?如果没有影响,那么在中国大力提倡并推行英语教育就无可厚非了;如果有,影响到底多大?是否殃及国人对母语文化的认同?遗憾的是,迄今为止,几乎所有的研究都停留在思辨层面上,很少有人就上述问题进行实证研究。虽然刘璐、高一虹和高一虹、周燕的研究表明中国大学生削减型双语呈上升趋势,但是她们没对这种现象进行细化[12-13]。

语言与文化的关系十分密切,那么语言学习和文化学习也就难分难舍[14-16],也就是说,在很大程度上,学习英语的过程,同时也是学习英美文化的过程。鉴于此,作者想通过本文来考察英语学习是否会产生负面影响,也就是说,英语学习会不会导致学习者认同英美文化。如果不会,那么人们对英语的负面顾虑可以全部消除,而一如既往学习英语;如果会,那么在多大程度上认同,原因是什么,对此,我们应采取哪些应对措施。

一、文化、文化认同研究及文献回顾

(一)文化及其三个视角

文化无处不在,包罗万象,有关文化的定义很多,据 Richmond统计 ,仅在 1987年 ,就多达 450条[17]。然而,在本文中,我们认为,文化是一种体系,主要包括经历、信念、行为、态度、习俗、价值观、饮食习惯等等。此外,我们同意 Stern把文化看做是一个包括认知、行为和情感的三维概念,认知方面包括有关目标语文化知识、对目标语文化特点以及目标语文化与母语文化差异的认识;情感方面包括兴趣、智力、好奇心以及移情等;行为方面包括能解释说明相关文化行为,并且举止得当[18]。但我们对认知、情感和行为的理解与 Stern不同,我们认为,通过认知维度,可以了解学生对汉语和英语两种语言及英汉两种文化、习俗、民族身份的理解;通过情感维度,可以确定英语学习者的身份归属,包括对两种文化的期盼,对文化传输的责任感及民族自豪感;通过行为维度,可以了解学生行为举止的变化,如饮食、衣着及说话方式等。我们还认为,文化的影响从认知、情感和行为依次递增,即相比之下,认知文化影响较小,行为文化的影响最大,情感文化介于二者之间。

(二 )文化认同

不同的学者对“cultural identity”的理解有着较大的差异。中国学者任育新用该术语指文化身份[19],而高一虹等人则用来指对自我形象的认识或确认[20],大多数西方学者也采取类似高一虹的做法,他们认为“cultural identity”是与一定的社团相联系的个人自我概念,个人的行为、作用、规范、情感与社区关系相关[21-22]。然而,由于文化难以琢磨,有一些学者给出的定义很模糊[23-24],甚至还有一些学者则放弃了对“cultural identity”的界定[25-26]。尽管如此,我们认为,文化认同指在至少两种地位不等的文化中,通过语言的学习和使用,一种文化 (通常是弱势文化)中的人们倾向于熟悉、接受、内化,以致最后践行另一种文化 (通常是强势文化)。

(三 )文献回顾

陈静通过问卷和访谈调查了 215名中国英语专业大学生的文化认同现状,结果表明大多数学生心态开放,愿意接受所谓的强势西方文化,特别是美国文化。毫无疑问,他们依然认为汉语及中国文化是他们的根,然而,不幸的是,他们对中国传统文化知之甚少,一些学生不能理性对待西方文化。她把这归结为全球化和文化霸权主义的影响、中国文化的历史及教育本身存在的问题[27]。

通过问卷调查,高一虹等对 2 278名中国大学生的自我认同进行了研究,结果表明被调查者表现出生产和附加型双语变化[20,28-29]。同样采取问卷调查,李淑静、高一虹和钱岷对 1 017名研究生的自我认同进行了研究,结果同高一虹等对本科生的调查基本一致,即生产和附加型双语变化很明显[30]。朱玉霜通过问卷和访谈对 215名英语专业大学生的文化认同变化进行了研究,结果表明,附加型双语变化最明显,紧接着是生产型双语变化,削减型、分裂性和零变化三种低于“变与不变”的临界值[31]。然而,刘璐、高一虹对某重点综合大学 50名英语学生进行了跟踪调查,结果却表明,英语文化正在被调查对象内化,而且,内化过程涉及认同的冲突及矛盾心情[11]。此外,刘璐、高一虹的研究和高一虹、周燕对 300名中国,大学一二年级学生自我认同的跟踪调查结果表明,削减型双语变化比较明显[12-13]。

任育新通过问卷对 65名非英语专业大一学生和57名英语专业大二和大三学生的文化身份和英语水平进行了调查,结果表明,中国英语学习者具有双重文化身份 (英语文化身份和汉语文化身份),但对二者的认同程度不等同,与英语文化身份相比,他们有着更强的母语文化身份认同感,英语水平和对目标语文化身份认同呈正相关[19]。Bosher对 100名苗族大学生进行了研究,结果表明,这些新入学的大学生在没放弃他们本土文化及民族归属的情况下,能够适应学习国的文化,并能发展其双重文化身份[32]。Kanno对 4名从加拿大归国的日本人的双语及双重文化身份发展进行了研究,结果显示,年龄越大的归国者越能较好在两种语言及文化之间找到平衡,伴随着这种变化的是他们通过参与多种社区而发展的日益复杂的技能;这些归国者归国后难以适应本国生活;对双语者而言,他们的身份不是两种语言与文化的简单相加,而是在两种语言及文化之间寻找平衡;身份变化是一个从严格、简单到双语及双文化,再到更为复杂的归属与操纵能力逐渐转化的过程;一个人没必要为了归属一种文化而接受其文化的全部[33]。Kim通过个人叙述和问卷调查研究了东南亚把英语作为二语的学习者的语言与社会文化身份的关系,结果显示,在多元文化、后殖民社会国家,如马来西亚,身份问题更复杂,也多元化,学习者在社会中设法找到归属过程中其身份呈现出策略及非策略变化[34]。

通过对以往的文献进行回顾,我们发现以下问题:第一 ,很多研究者把“自我认同 ”、“文化身份 ”或“文化认同”当做自明的概念,因而在其研究中没有给出明确的定义;第二,除少数学者 (如高一虹,任育新,朱玉霜)外,其他学者没有在研究中提到研究的维度;第三,由于研究角度不同,学者们最后的结论不一致,有的甚至相反;第四,迄今为止,没有从语言学习角度通过实证方法考察学习者对目标语文化的认同。鉴于此,我们在考察国内外有关文化及文化身份、自我认同理论的基础上,根据研究目的提出了自己的定义,并另辟新视角 (认知、情感和行为三维度)来专门研究中国大学生对英美文化的认同。

二、研究设计

(一 )研究问题

中国非英语专业大学生在学习英语过程中是否认同英美文化?如果是,那么他们在多大程度上认同英美文化?原因是什么?

(二 )受试

受试为 283名在校大学生。其中,河南科技大学146名,76名来自电信学院,70名来自农学院;洛阳师范学院 137名,65名来自政法学院,72名来自历史文化学院。受试年龄介于 17到 23岁之间,平均年龄为 20.86岁 (标准方差为1.089),88.3%的年龄在 20到 22岁之间。就性别而言,男生 126名,女生为 157名。就出生地而言,69.6%来自乡下,27.9%来自小城市,2.5%来自大城市。就学习英语始学年龄而言,55.8%在 13到 15岁之间开始学习英语,41.7%的受试在 9到 12岁之间开始学英语,只有 2.1%在 8岁前开始学习英语,0.4%在 16岁时才开始学习英语。就学习年限而言,14.5%的受试学习英语已有 7年,51.2%有 8年,34.3%有 9年及以上。就英语水平而言,36.7%的受试没有通过大学英语四级考试,其余全部通过大学英语四级考试,其中还有 13.8%通过大学英语六级考 Z试。此外,我们将 283名受试对文化认同的得分进行了排序,对得分最高的 12名 (得分介于 105~112,为高文化认同组)和最低的 12名(得分介于 58~64,为低文化认同组)进行访谈。在低文化认同组内,河南科技大学有 7名,男生 5名,女生 2名,其中有 2名未通过四级考试;洛阳师范学院 5名,男生 1名,女生 4名,其中有 1名未通过四级考试。在高文化认同组中,河南科技大学 10名,男、女生各 5名,全部通过英语四级考试;洛阳师范学院 2名,均为男生,全部通过英语四级考试。

(三)研究工具及数据收集

1.问卷设计

为了保证研究的信度,我们先进行了小范围的调查,设计问卷时参考了陈静、高一虹、朱玉霜等人的问卷[27,20,31],此次调查的信度 (Cronbach’s alpha)为0.643。根据初次调查存在的问题和参与调查学生的建议,我们对问卷进行了修改,正式调查问卷的信度(Cronbach’s alpha)为0.757。正式调查问卷分为两部分:第一部分为受试基本信息,主要包括年龄、性别、英语始学年龄、学习年限及英语水平。第二部分主要考察受试对英美文化的认同,这部分包括 30个问句。回答采取里克特 5级量表:1=完全不同意,2=不同意,3=不确定,4=同意,5=完全同意,每一个选项对应受试对句子所作陈述的看法。问卷中的 28、29和30调查学习者对中国文化认同,在计算时我们将数值进行了逆向转换。

2.正式调查问卷的内容及分配

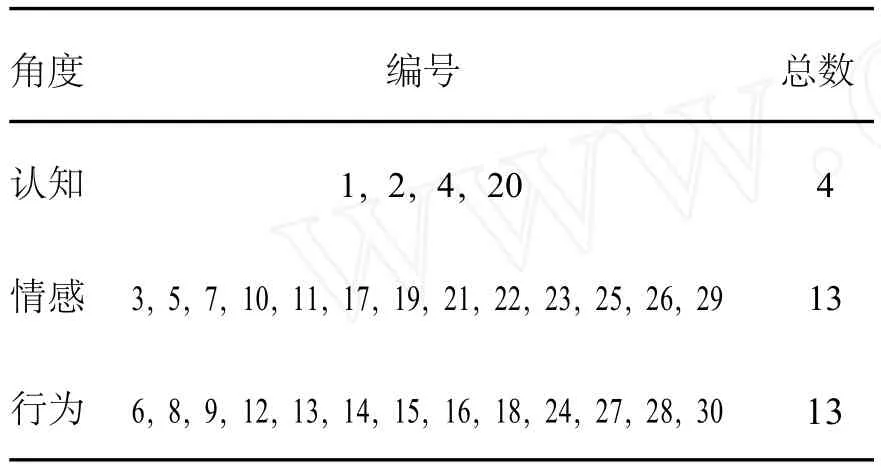

问卷内容因学者不同而异。Bhugra等人在问卷中包括五个角度,即宗教、礼仪、语言、饮食习惯及娱乐活动[25];高一虹和朱玉霜等人的问卷主要包括语言、娱乐、行为习惯和价值观等四个角度[20,31]。我们将所有调查项目归纳为三个维度,即从认知、情感和行为,内容分配如表 1所示。

表 1 问卷内容分类

3.调查实施及数据收集

调查分问卷及访谈。问卷调查在 2008年 11月底和 12月初分别在河南科技大学和洛阳师范学院进行。笔者和任课老师一起实施问卷调查,每次调查用时 20分钟左右,包括用 5分钟左右交代有关注意事项和收发问卷。每次调查结束后,笔者及时核查收上来的问卷,剔除个别无效问卷 (空缺太多或多个问题选择同一选项),然后对有效问卷进行编号,并将数据录入计算机待用。数据用 SPSS13.0进行处理,之后,我们确定了对英美文化认同最高的 12名受试和最低的 12名受试进行了访谈,具体实施时间为 2009年 3月。访谈结束后,我们及时分析并整理访谈结果。为讨论方便,我们还对 24名访谈对象进行了编号,如HM3表示河南科技大学第 3名访谈对象,是一名男生;LF2表示洛阳师范学院第 2名访谈对象,是一名女生。

三、结果与讨论

我们将问卷中表示“不确定”的 3设定为基本极值,即每一题的选项小于 3的受试被认为未认同英美文化,大于 3的受试则被视为已认同英美文化,每一维度的题目总数与 3相乘为该维度的极值,并以此作为判断受试是否认同英美文化的依据。此外,我们将数据中百分比保留小数点后一位,其它数值 (如平均的值)则保留小数点后两位。

(一)总体文化认同

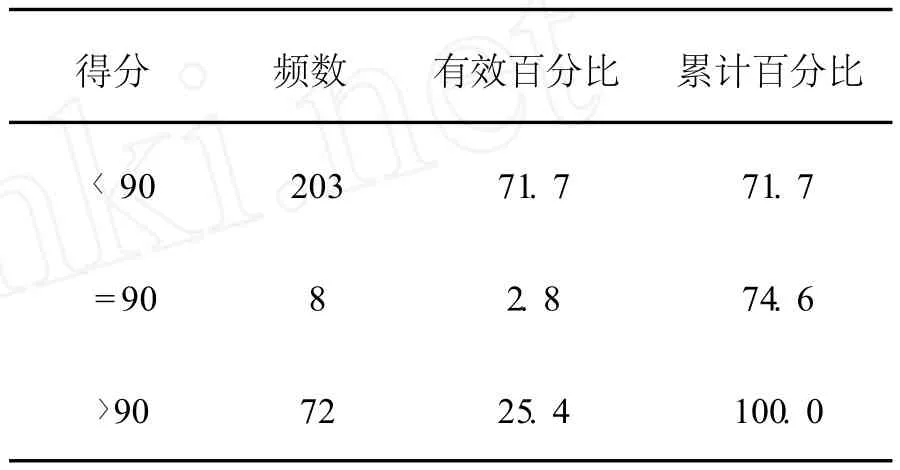

问卷中共有 30个题目,因而总体问卷的极值为90(3×30)。表 2显示,71.7%的受试平均值为83.58,低于 90的极值,这充分说明受试对象从总体上看,大部分没有认同英美文化;然而,25.4%的受试得分已经超过极值,即认同了英美文化。这与王守仁的观点基本一致,他认为,“英语教育将在一定程度上影响中国大学生的民族身份 (文化认同),但是这种负面影响非常有限”[35]。也与胡旭辉的研究一致[36]。

表 2 总体文化认同

大多数受试没有认同英美文化,可能有三个原因。第一,他们都是中国人,从小就受中国文化的熏陶,中国文化在他们心中已深深地扎下了根,英美文化难以改变他们固有的中国文化认同。第二,英语在中国是外语,尽管他们花了很多精力来学习英语,但是,由于他们大部分学习动机是工具型的,即学习英语主要是为了通过英语期末考试、四六级考试及研究生入学考试等,而这些考试不直接对英美文化进行考查,因而他们大多数的精力依然放在语言上,很少兼顾英美文化,即使了解一些英美文化知识,由于了解的比较肤浅、不系统,缺乏持久性而渐渐遗忘,英美文化对他们影响小也就是理所当然的了。第三,也许他们当中有不少人认同英美文化,但是由于种种原因,没有在问卷中表现出来。然而,我们不应过于乐观,因为 25.4%的受试已经不是个小数目,另外,还有2.8%的受试在两种文化认同中挣扎,他们有可能将来会认同英美文化。

(二)三维文化认同

1.认知文化认同

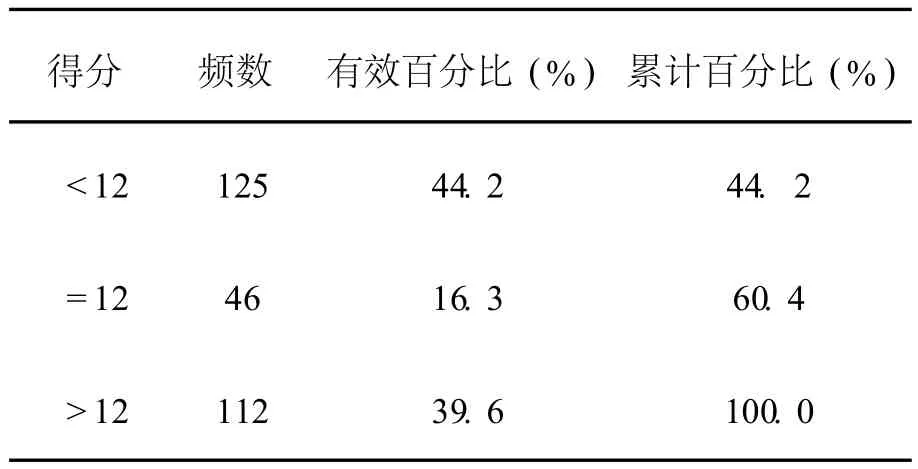

认知文化部分有 4个题目,因而极值为 12(4×3)。如表 3所示,认知文化认同的均值为 11.70,把平均值与极值进行比较,可见认知文化认同的平均值非常接近但并不等于极值,所以,据此我们认为受试在认知上还没有完全认同英美文化。然而,均值和极值相差甚微 (仅为 0.3),并且,从表 3还可以看出39.6%的受试得分高于极值,也就是说这部分受试已经从认知上认同英美文化;此外,还有 16.3%的受试在认识上对自己的民族文化和英美文化摇摆不定,处于对两种文化认同的矛盾之中。

表 3 认知文化认同

从认知角度看,受试对英美文化认同相对较高,主要有以下两个原因。第一,与大学英语教学中英美文化“一边倒”有关。英美文化在英语教学之初没有引起人们的关注,后来人们才意识到英美文化对学好英语是必不可少的,于是开始在英语教学中导入英美文化。直到 20世纪 90年代,随着跨文化交际的不断深入及对英语教学的深刻认识,少数学者开始对中国文化予以关注[37-39]。然而,《大学英语课程教学要求》只字未提中国文化[10],这无疑会让绝大多数教师认为大学英语教学中只关注英美文化就够了,因而在课堂只介绍英美文化。大学英语课堂中英美文化的“一边倒”极大助长了英语学习者对英美文化的认识以致认同,却忽略了对两种文化进行比较。当然,也不排除一些学生自己对两种文化进行比较、批判吸收,从而未盲目认同英美文化。第二,与英美文化信息畅通有关。我们对 24名受试进行了访谈,发现学习者获取英美文化的渠道多达 7种:课堂上老师的介绍、听英语歌曲、阅读有关书籍杂志、看电影或电视节目、浏览英语网站、去英语角、与外国人交流。24名访谈者当中,只有 4名仅依赖老师获取英美文化,大多数承认除了老师外,他们主要依靠英语影视、歌曲及有关书籍。

2.情感文化认同

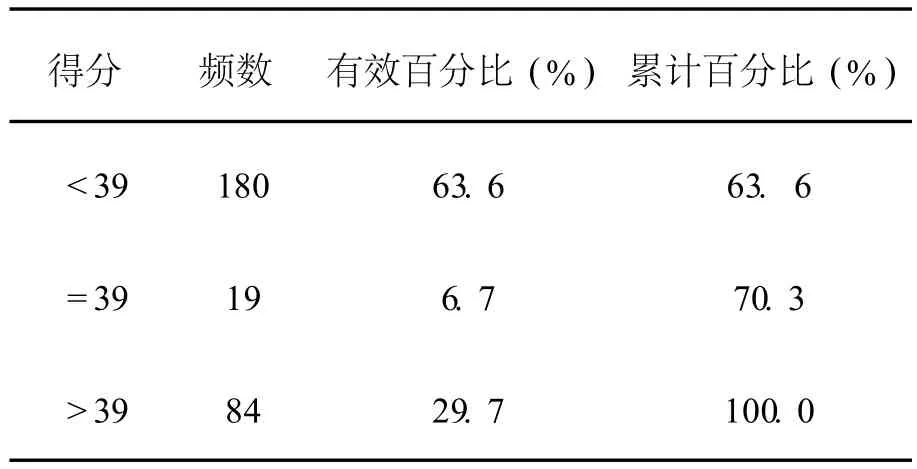

情感文化部分有 13个题目,因而极值为39(13×3)。如表 4所示,情感文化认同的平均值为36.50,把平均值与极值进行比较,情感文化认同的平均值比极值低 2.5,据此我们认为,中国英语学习者在情感上还没有完全认同英美文化。然而,从表 4还可以看出,29.7%的学习者得分高于极值,也就是说这部分学习者已经从感情上认同英美文化;此外,还有6.7%的英语学习者在情感上对自己的民族文化和英美文化摇摆不定,处于对两种文化认同的矛盾之中。

表 4 情感文化认同

从情感角度看,大多数受试没有认同英美文化,主要有两个原因。第一,英语学习者从小就生活在中国文化环境中,中国文化是他们的根,仅仅通过学习几年英语就认同与自己生活关系不大的一种文化 (英美文化),情理上难以接受。第二,中国传统文化的影响。尽管中国文化受到西方国家文化的影响,但是,集体主义依然影响着大多数国人,他们不愿意标新立异、表现自我。这可以从我们的访谈中得以证明,如24名访谈者当中,就有 9名 (7名属于低文化认同组,2名属于高文化认同组)没有从情感层认同英美文化。但是也有 29.7%的受试从情感层面不同程度地认同了英美文化。在低文化认同组内,1名访谈对象(HF2)把她的微小的认同变化归结到和英美文化接触少的缘故,2名访谈对象 (HM2和 LF4)把他们的变化 (尽管不大)归结到英语电影上。然而,在高文化认同组中,有 10名访谈对象或多或少受到了英美文化的影响。由于学习和接受西方思想的缘故,HM7的思想、情感和性格正在西化,他认为,“在某些方面,西方思想是对的,比较先进,也很积极 ”。在这 10名访谈对象中,有 4名访谈对象承认他们的思维方式、情感和性格受到英美文化的影响,其中的 2名访谈对象还认为他们的思维方式、情感和性格发生变化主要是由于看的英语电影太多了。

3.行为文化认同

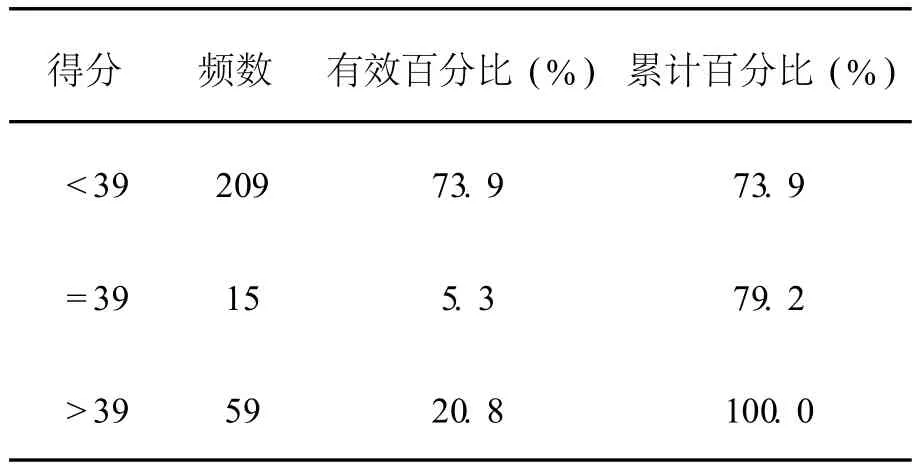

行为文化部分有 13个题目,因而极值也为 39(13×3)。如表 5所示,行为文化认同的平均值为35.39,把平均值与极值进行比较,可见行为文化认同的平均值比极值低 4.6,据此我们认为受试在行为上还没有完全认同英美文化。然而,从表 5还可以看出,20.8%的受试得分高于极值,也就是说这部分已经从行为上认同英美文化;此外,还有 5.3%的受试在行为上对自己的民族文化和英美文化摇摆不定,处于对两种文化认同的矛盾之中。

表 5 行为文化认同

从行为角度看,大部分受试没有认同英美文化,原因主要有两个。第一,情感文化处于文化的最深层,对指导人们的言行举止至关重要。然而,人们往往并不即刻把头脑中的想法付诸实施,而需要考虑很多因素,也就是说,人们的行为往往要落后于思想。就本文而言,认同了英美文化并不意味着即刻通过行为表现出来。第二,中国文化的集体主义传统的影响。在中国,大多数人还是愿意奉行“随大流”的做法,不愿意过多张扬自己的个性,当然,这也许在一定程度上使得一些本来从心底认同英美文化的受试,由于种种顾虑却在行为上不愿意表露出来。我们对 24名受试的访谈也部分印证了这点。在低文化认同组中,有 5名访谈对象认为中国文化是他们不可动摇的根,他们的行为方式根本没有受到英语及英美文化的影响。比如,HM2说:“我认为了解英美文化是必要的,但是没必要为此改变什么。我认为保持我们中国的方式更重要”。在高文化认同组中,有 3名访谈对象否认他们行为举止上有变化,他们承认受英美文化的影响,也很欣赏这种文化,只是不去践行而已。然而,其余 16名访谈对象不同程度地认同英美文化。在低文化认同组内,有 4名访谈对象承认他们的行为方面发生了一些变化,但是不大,也不太明显,他们认为也许由于缺乏 (西方)环境的缘故。比如,HM1没有提及其行为方式是否变化,但是他很欣赏英美的绅士精神并试图模仿。这也许可以看作在某种程度上他的认同发生了变化。LF1和 LF2承认她们的行为在某些方面已经发生了变化。据 LF1描述,尽管她无意仿效英美的生活方式,但是在她和周围人的身上依然可见一些变化,比如,她和周围的人很喜欢西方的节日,如圣诞节和情人节,喜欢美国快餐,她还提及到家庭教育和生活方式的变化。LF2也同样描述了她的变化,“我的衣着打扮没有受到英美文化的影响,但是行为举止上或多或少有变化。我之所以行为举止上受到英美文化的影响,主要是因为英美文化比我们的 (文化)要好,更重要的是,我很欣赏人类文明 ”。在高文化认同组内,9名访谈对象坦承英美文化对他们的影响。比如,HM8有时仿效西方的打扮方式,LM2已经习惯了英美的见面问候方式。其他访谈对象的行为或多或少也受到英美文化的影响。英美文化对 HM10和 LM3的影响非常大。HM10的说话方式几乎已被美国化,LM3被英国的绅士精神和美国的西部牛仔文化同化。除了衣着外,英美文化还影响到HF6的其他各个方面,最终导致他对英美行为方式的仿效。HF3受到英美文化的影响最大,她说,“英美文化已经渗透进了我们的生活,一个很明显的例子就是牛仔裤经久不衰的流行!经济发展,改革开放把英美文化引入中国人的生活中,并在我们身上产生某种影响。”问卷和访谈的结果不尽一致,但都充分表明文化认同研究的复杂性。

四、结论

通过问卷我们调查了 283名中国非英语专业大学生对英美文化的认同状况。总体而言,25.4%的受试认同英美文化,在认知、情感和行为上,分别有39.6%、29.7%、20.8%的受试认同英美文化,访谈对调查结果做了进一步的印证。尽管英美文化对大学生的影响没有一些学者认为的那么严重,但是我们也不能掉以轻心,因为语言不是中性的,它背后所隐藏的文化折射出该语言民族的生活风俗及价值观等,英语更不例外。为了减少英美文化对我国英语学习者的负面影响,我们提出 5条建议:深化学生的中国文化;引导学生正确对待英美影视:使目前的教学素材多样化;改变教学理念及方法;改变目前的英语考试体制。当然,本研究也存在不足之处,如研究对象仅为河南的两所高校,样本也不够大,只有 283名受试;研究方法上,我们只采取了问卷和访谈,这对于学习者已经通过言行表露出他们对英美文化的认同但口头上又拒不承认的情形显得有些无能为力,这将促使我们做进一步的思考与研究。

[1] 孙晶.文化霸权理论研究 [M].北京:社会科学文献出版社,2004:260-270.

[2] Giles,H.&P.Johnson.Ethnolinguistic Identity Theory:A Social-Psychological Approach to LanguageMaintenance[J]. International Journal of the Sociology ofLanguage,1987(6):69-99.

[3] Schmitt,N.An Introduction to Applied Linguistics[M].London:Arnold,2002.

[4] 边永卫.语言学习动机与学习者自我认同建构 -中外研究综述[M]//高一虹,等.中国大学生英语学习社会心理—学习动机与自我认同研究.北京:外语教学与研究出版社,2004:24.

[5] 周士君.“外语热”暗藏文化危机[EB/OL].(2003-09-25).[2010-04-07].http://learning.sohu.com/77/41/article213624177.shtml(retrived 10 Mar 2009).

[6] 盛超.中国“英语热”现象和语言规划 [M]//教育部语用所社会语言学与媒体语言研究室.语言规划的理论与实践——第四届全国社会语言学学术研讨会论文集.北京:语文出版社,2006:88-92.

[7] 张为民,朱红梅.大学英语教学中的中国文化[J].清华大学教育研究,2002(增 1):34-40.

[8] 刘长江.谈外语教育中目的语文化和本民族文化的兼容并举[J].外语界,2003(4):14-18.

[9] 袁芳.试析外语教学中的“母语文化”的地位与作用[J].外语教学,2006(5):67-70.

[10] 教育部高等教育司.大学英语教学要求 [M].北京:外语教学与研究出版社,2007.

[11] 蔡永良.美国的语言教育与语言政策[M].上海:上海三联书店,2007.

[12] 刘璐,高一虹.英语学习动机与自我认同变化——综合大学英语专业二年级跟踪调查[J].中国外语,2008(2):40-45.

[13] 高一虹,周燕.英语学习与学习者的认同变化——五所高校基础阶段跟踪研究 [J].外语教学,2008(6):51-55.

[14] Byram,M.&Morgan,C.Teaching and Learning Language and Culture[M].Clevedon:Multilingual Matters,1994.

[15] Kramsch,C.Context and Culture inLanguage Teaching[M].Shanghai:Shanghai ForeignLanguage Education Press,1999.

[16] 王斌华.“第二文化习得”理论与跨文化的外语教学观[J].山东外语教学,2006(6):51-55.

[17] Gao Yihong.ForeignLanguageLearning:“1+1〉2”[M].Beijing:PekingUniversity Press,2001.

[18] Stern,H.H,Issues and Options in Language Teaching[M].Shanghai:Shanghai ForeignLanguage Education Press,1999:205-242.

[19] 任育新.中国大学英语学习者文化身份的调查与分析[J].外国语言文学,2008(1):46-52.

[20] 高一虹.中国大学生英语学习社会心理 (学习动机与自我认同研究)[M].北京:外语教学与研究出版社,2004.

[21] LaFromboise,T.,H.L.K.Coleman&J.Gerton.Psychological Impact of Biculturalis m:Evidence and Theory[J].PsychologicalBulletin,1993(114):395-412.

[22] Phinney,J.S.TheMultigroup Ethnic IdentityMeasure:A New Scale for Use with Diverse Groups[J].Journal ofAdolescent Research,1992,7(2):156-176.

[23] Kramsch,C.Language and Culture[M].Shanghai:Shanghai Foreign Education Press,2000.

[24] Seema Q.&E.Michael.An investigation of PsychologicalWell-being and Cultural Identity in British Asian Female University Students[J]. Mental Health,Religion&Culture,2007,10(3):293–300.

[25] Bhugra,D.,R.et al.Cultural Identity and itsMeasurement:A Questionnaire for Asians[J]. International Review of Psychiatry,1999(11):244-249.

[26] Maloof,V.,D.Rubin&A.Miller.Cultural Competence and Identity in Cross-cultural Adaptation:The Role of a Vietnamese Heritage Language School[J].The International Journal of Bilingual Education and Bilingualism,2006,9(2):255-273.

[27] 陈静.关于中国涉外大学生文化认同现状的研究:以上海外国语大学为例 [D]:[硕士论文 ].上海:复旦大学,2004.

[28] 高一虹,赵媛.大学本科生英语学习动机类型与自我认同变化的关系[J].国外外语教学,2002(4):18-24.

[29] 高一虹,程英,赵媛,等.英语学习与自我认同变化——对大学本科生的定量考察[J].外语教学与研究,2003(2):132-139.

[30] 李淑静,高一虹,钱岷.研究生英语学习动机类型与自我认同变化的关系[J].外国语言文学,2003(2):14-19.

[31] 朱玉霜.英语专业学生的文化认同变化研究[D]:[硕士论文 ].武汉:华中科技大学,2005.

[32] Norton,B.Language,Identity,and the Ownership of English[J].TESOL Quarterly,1997,31(3):409-429.

[33] Gray,R.Book Review of Negotiating Bilingual and Bicultural Identities:Japanese Returnees betwixt Two Worlds[J].TESL,2004,7(4):R8.

[34] Kim,L. S.Multiple Identities in a Multicultural World:A Malaysian Perspective[J].Journal ofLanguage,Identity,and Education,2003,2(3):137-158.

[35] 任育新.全球化语境下的外语教育与民族认同[M].北京:高等教育出版社,2008.

[36] 胡旭辉.中国大学生对外语文化的认同 [M]//任育新.全球化语境下的外语教育与民族认同.北京:高等教育出版社,2008:36-53.

[37] 何自然.跨文化交际中的语言“离格“现象刍议[J].外语与外语教学,1993(2):1-7.

[38] 王宗炎.自我认识与跨文化交际 [J].外国语,1993(1):1-7.

[39] 高一虹.生产性双语现象考察[J].外语教学与研究,1994(1):59-64.

On the Status Quo of Ch ineseCollege Non-English Majors’Identification with Anglo-American Culture

REN Xiaohua

(College English Teaching and Research Department,LuoyangNormalUniversity,Luoyang Henan 471022)

Through questionnaire,this paper investigates the status quo of Chinese college Non-English majors’identificationwithAnglo-American culture from general,cognitive,affective and behavioralperspectives.The results show that25.4%of these learners have generally identifiedwithAnglo-American culture,39.6%,29.7%and 20.8%of them have done so on the aspects of cognition,affection and behavior respectively.To min imize the adverse effect ofAnglo-American culture on Chinese English learners,the paper proposes to deepen students’knowledge about Chinese culture,to guide students to dealwithAnglo-American films and series critically,to diversify teaching materials,to refor m teaching philosophy and method,so as to reform temporary English evaluating system.

Non-English majors;Anglo-American culture;identification

G642.475

A

1671-7422(2010)06-0035-07

10.3969/j.ISSN.1671-7422.2010.06.010

2010-09-13

任小华 (1978— ),男,陕西汉中人,讲师,硕士。

(责任编辑 尹春霞)