长江中游宜都水道河床演变分析及治理对策初探

黄 颖

(长江航道局,武汉430010)

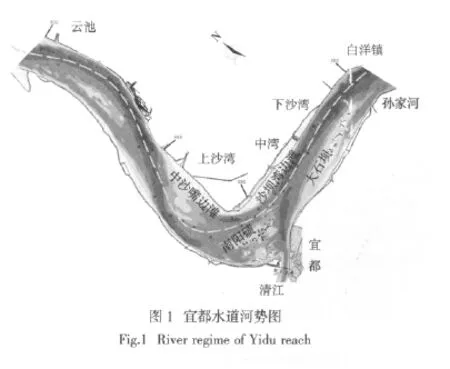

长江中游宜昌至大布街河段紧邻三峡与葛洲坝水库下游,长约112 km,为山前丘陵及丘陵与平原交界地带,河段平面形态宽窄相间,两岸主要有宜昌、虎牙滩、云池、宜都、白洋、枝城等基岩节点控制,河势较为稳定。河床组成以砂卵石为主,且局部有基岩裸露,抗冲性较好。该河段与宜昌水位密切相关,一定程度上对宜昌水位(特别是枯水位)起着侵蚀基准面作用[1-3]。宜都水道位于宜昌下游39~45 km处,上起三马溪,下迄甲马港,全长6 km,属枯季碍航浅水道。三峡水库蓄水后,上游来沙大幅减小,汛后流量过程将发生显著改变,这些有可能使该水道发生新的变化。本文结合三峡水库蓄水以来的实测资料,深入分析宜都水道洲滩演变过程,并对该水道的演变趋势进行了预测,可为河段整治提供参考。

1 航道基本情况

宜都水道(图1)平面上呈急弯形态,右岸有支流清江汇入,江心有南阳碛潜洲,枯水期露出水面,将水道分为左右两泓,左泓为沙泓,右泓为石泓,河床底质为砂、卵石。宜都水道以茶店为界可分为上下2段:上段三马溪至茶店为顺直段,水道内右岸有三马溪边滩,左岸有中沙咀边滩,在中沙咀边滩右侧河床上有许多礁石散布,约占据江面2/3水面宽度,从上至下依次为锅底石、金家包、裴家包、蒋家包和马家包等。该段河岸稳定、主流线一直从左岸杨家咀入口至右岸茶店,变化不大。下段茶店至甲马港为弯曲分汊段,即由北南向急转为西东向,弯顶处河宽约1 800 m,水道内左岸有沙坝湾边滩,右岸有大石坝边滩,河心有南阳碛潜洲。

20世纪70年代前,宜都水道内航道在沙、石泓间交替使用,20世纪70年代后沙泓为常年通航汊道。葛洲坝枢纽蓄水前该水道曾是长江中游三大卵石浅滩水道之一。1978年底,浅区实施基建性疏浚以后,航道条件得到改善。葛洲坝枢纽蓄水后,河床冲刷下切,航道水深增加,此后20多年来,航道条件较好,枯季无需维护即可达到航道尺度要求。

2 边界条件

2.1 来水来沙情况

宜都水道水沙来自宜昌以上长江干流和支流清江,但清江的来水来沙仅占宜昌水文站来水来沙年均值的3%和1.9%。因此长江干流的来水来沙对宜都水道起主导作用。

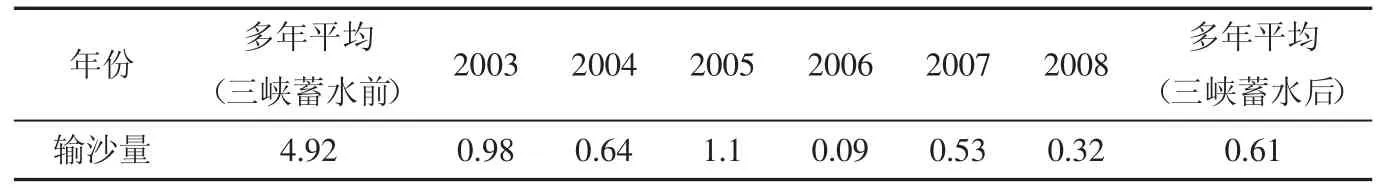

2003年6月三峡工程蓄水后,虽然对径流过程改变不大,但下游含沙量、输沙量明显减少。2003~2008年宜昌站输沙量较多年平均偏小88%(表1)。由于粗颗粒大部分沉积于水库中,宜昌站含沙量以细颗粒泥沙为主,级配明显细化,2007年宜昌站沙量中值粒径仅0.003 mm,可以认为是冲泻质。蓄水后的变化立即引起了下游河道的冲刷,表现为输沙量和泥沙中值粒径沿程有所增大,这主要是河床补给的泥沙粒径较粗的缘故。

表1 宜昌水文站输沙量统计表[4]Tab.1 Statistics of sediment transportation amount of Yichang station 108t

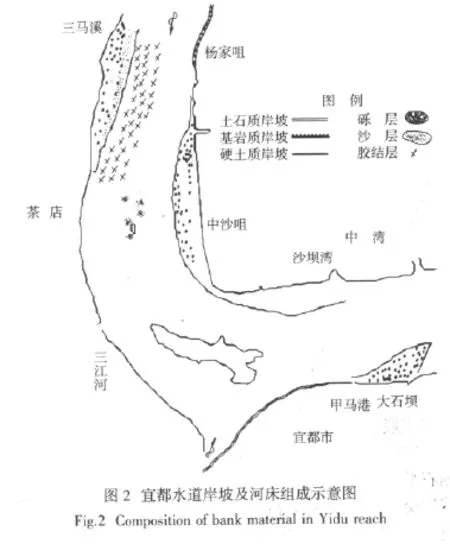

2.2 岸坡及河床组成

宜都水道河床由卵石、砾石和砂混合组成,其中以砂为主要组成部分。河床质主要为细砂,占51%;其次为砾卵石,占28%;再次为中砂,占14%;更次为极细砂和粗砂。分布呈明显的横向变化,近右岸为砾卵石,近左岸为细砂,其间过渡为中砂和粗砂。岸坡及河床组成见图2。由于河床中砂层抗冲性相对较弱,其起动粒径大小、数量及推移搬运的距离取决于水流条件。因此,上游水利工程特别是三峡蓄水后来水来沙的变化,对河床变形影响较大。

2.3 河床冲刷情况

长江委水文局根据地形法计算的冲刷量显示[4],2003~2007 年宜昌至枝城河段冲刷 1.04 亿m3。冲刷段主要位于宜都河段红花套以下,约占宜枝河段总冲刷量的83%。由沿程河床的组成变化来看,2005年汛后,宜枝河段内宜67断面(距葛洲坝约45 km)以上部分普遍粗化(图3)。

3 水道近期演变特点

三峡水库蓄水后,随着上游来沙量的减少,沙泓内汛期淤积沙量也大幅减少,因而上下浅区的淤积问题得到缓解。由于上游宜昌河段能够补给的沙量有限,宜都河段还发生了明显的冲刷,其冲刷幅度明显强于上游的宜昌河段。

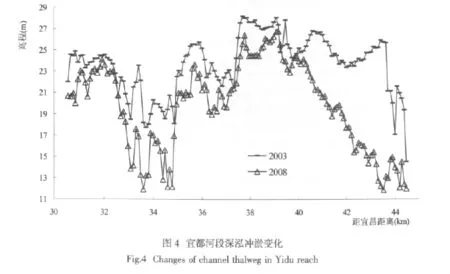

根据实测地形数据绘制了宜都两河段蓄水后历年来的深泓高程变化(图4)。由图4可知,宜都河段2003~2008年深泓平均下切3.8 m,白洋附近下切幅度达13 m。但冲刷主要集中在深泓较低的部位,高凸部位冲刷幅度较小。

伴随着河床冲刷,除纵向的深泓下切外,宜都河段洲滩形态也有明显变化。从历年的30 m、32 m等高线套绘来看(图5),洲滩变化的主要形式是边滩的蚀退、支汊内串沟的发展,例如周家河边滩根部串沟明显冲深,边滩有被切割的迹象;南阳碛左侧较为稳定,但洲头及右侧冲刷,特别是右汊进口串沟明显发展;弯道左侧的上沙湾、中沙湾边滩明显蚀退,尤其是中沙湾边滩30 m等高线自2003年以来后退近300 m。在5 000 m3/s流量下,宜都水位约为36.15 m,30 m、32 m等高线的变化一定程度上反映了枯水河槽的平面变化。由于枯水河槽形态是控制上游水位下降的关键因素[5-6],因而若宜都河段的冲刷继续发展,很可能对上游宜昌水位产生影响。

4 演变趋势预估及治理对策

4.1 宜都水道变化趋势

宜都水道左泓为沙泓,汛期为凸岸缓流区,有中细砂质河床分布;南阳碛潜洲河床组成为砾砂质,自葛洲坝蓄水以来,受坝下游推移质冲刷影响,南阳碛呈逐年萎缩趋势;南阳碛右汊为石泓,20世纪70年代后逐渐堵塞,河床组成主要为卵石。以往预测三峡蓄水后,南阳碛将继续保持萎缩演变趋势,实际情况与此基本相符。然而伴随着南阳碛萎缩,其右汊石泓一侧因处于汛期大流速区而冲刷发展,沙泓一侧由于缺少来沙补给,凸岸边滩持续后退。

4.2 宜都水道变化对宜昌水位影响预估

陈二口以上的关洲、外河坝、宜都、胭脂坝等位置是控制宜昌水位的关键河段,在这些控制河段作用下,陈二口、宜昌水位降幅的比例基本可保持在3:1左右。宜都河段的变形主要反映在周家河边滩切割,上沙湾、中沙湾边滩蚀退,南阳碛右汊冲刷,以下采用概化数值试验分析这种变化发展可能带来的影响。

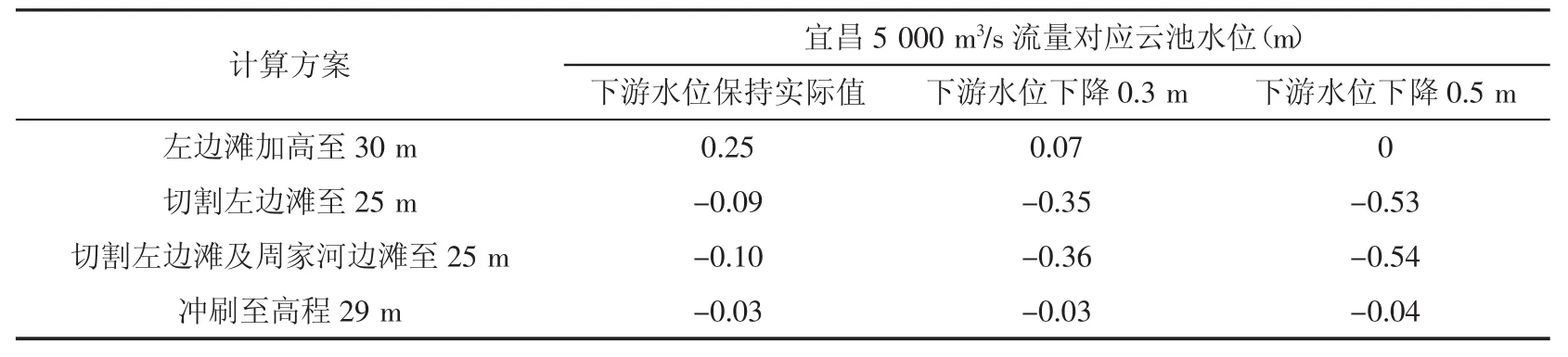

分别假定宜都弯道左岸边滩、周家河边滩、南阳碛右汊发生变形,计算沿程水位及上游云池水位变化(表2)。由表2可见,南阳碛附近阻水明显,比降较大,若左岸边滩发生蚀退,则上游水位下降明显,尤其当下游水位下降时,水位降幅将直接向上游传递。

4.3 治理对策

根据以上分析可知,三峡蓄水后,宜都河段上下浅区汛后淤积出浅的现象已不复存在,根据2008年3月地形,5 000 m3/s流量下4.5 m等深线上下贯通并且满足航宽要求。然而,近几年来该河段内周家河边滩出现切割趋势,沙坝湾边滩连续蚀退,南阳碛右汊冲刷发展,如果任其发展很可能会降低该河段对上游宜昌水位的控制作用。因而,宜都河段的整治不是针对自身的航道问题,而是通过工程措施维护河道对水位的控制作用。可对宜都弯道左岸的上沙湾、中沙湾等边滩加强守护,并采取措施控制南阳碛右汊的发展,以实现此治理目标。

表2 宜昌5 000 m3/s流量下宜都河段进口云池水位的变化(比2008年实际值36.3 m下降)Tab.2 Changes of water level at the entrance of Yidu reach(corresponding to discharge of 5 000 m3/s in Yichang station)

5 结论

(1)该水道内有沙泓、石泓两汊,20世纪70年代后因石泓尾部被乱石堆封堵,沙泓为常年通航汊道。葛洲坝蓄水前该水道为长江中游主要碍航浅水道,经基建性疏浚后航道条件有所改善;三峡工程蓄水运用后,河床冲刷,航道水深增加。

(2)该水道主要存在问题是宜都河段明显冲刷,其河段内边滩蚀退、支汊内串沟发展。由于枯水河槽形态是控制上游水位下降的关键因素,作为对宜昌水位有控制作用的宜都水道,若冲刷继续发展,很可能对上游宜昌水位产生影响。

(3)建议尽快实施宜都水道的洲滩守护工程,加强对弯道左岸的上沙湾、中沙湾等边滩的守护,稳定该水道的节点控制作用。

[1]陈立,许文盛,何小花,等.三峡蓄水后宜昌断面枯水位下降趋势及应对策略分析[J].水运工程,2006(5):59-64.CHEN L,XU W S,HE X H,et al.Low water level descending trean of Yichang section after water storing of three gorges and its solutions[J].Port&Waterway Engineering,2006(5):59-64.

[2]赵连白,张秀琴,刘万利,等.葛洲坝枢纽至虎牙滩河段模型实验研究[M].北京:知识产权出版社,2002.

[3]黄颖,李义天.维持通航建筑物口门水深的护底加糙措施研究[J].水利学报,2005(2):141-154.HUANG Y,LI Y T.Water depth maintenance of navigation pass by means of increasing roughness of channel bed[J].Journal of Hydraulic Engineering,2005(2):141-154.

[4]长江水利委员会水文局.2007年度三峡工程坝下游宜昌至湖口河段冲淤及河床组成变化分析[R].武汉:长江水利委员会水文局,2008.

[5]孙昭华,李义天,葛华,等.三峡下游沙卵石河段纵剖面形态对枯水位影响[J].泥沙研究,2007(3):9-16.SUN Z H,LI Y T,GE H,et al.Characteristics of channel profile and its impact on lowflow water level in the gravel/sand bed reach downstream the Three Georges Project[J].Journal of Sediment Research,2007(3):9-16.

[6]葛华,李义天,朱玲玲,等.三峡蓄水初期宜昌枯水位稳定机理分析[J].四川大学学报,2009,41(1):47-53.GE H,LI Y T,ZHU L L,et al.Analysis of Stability Mechanism of Yichang Low-water Level During TGP′s Initial Impoundment Period[J].Journal of Sichuan University,2009,41(1):47-53.