载人航天器舱内地面环境污染分析与控制方法

熊 涛

(北京卫星环境工程研究所,北京 100094)

1 前言

我国载人飞船的成功发射为建造空间实验室等后续任务奠定了重要基础。随着每次载人航天飞行任务时间的延长,载人航天器舱室污染控制问题越来越受到人们的关注。航天器在地面总装及轨道飞行时可能会引起舱内污染物的产生及积累。总装过程可以提供清洁的环境,而在太空飞行中只能通过航天器上的主动污染净化设备控制舱内的污染物浓度,如不能即时清除污染物,颗粒悬浮物会在太空失重环境下漂浮于舱室,引起设备工作性能下降;有害气体则直接影响到航天员的生命安全。发展载人航天器总装过程环境污染物控制技术,不仅是保障各种先进装备正常工作的前提条件,也是保证航天员生存的有力手段。

2 载人航天器舱内环境污染研究概述

2.1 国外研究概述

美国、俄罗斯等国一直非常注重载人航天器舱内污染控制问题,提出通过连续监测航天器的污染物浓度变化,应用各种被动和主动污染物控制方法对其加以限制及改善,并制定了详细的载人航天器舱室最大容许浓度标准[1]。据调查,美国“水星号”飞船座舱气体中已确定的污染物有46种,“天空实验室”中气样分析出300多种化合物,“阿波罗号”飞船非金属材料散发的污染气体也多达300多种;航天飞机前5次飞行中采集的气样共测出152种微量污染气体。俄罗斯“和平号”空间站密闭舱气体中的污染物约 300种。所以,必须通过被动和主动方法控制这些污染产生源以及其污染物浓度,以确保舱室气体洁净。

被动控制是根据建立的材料释放气体准则,通过限制使用材料、设计安装和试验程序,最大限度地降低微量化学污染物释放量。但是,不管如何选择材料,都不能完全消除材料释放的微量有害气体,而且总装技术人员和在轨航天员也会不断地带来及产生各种污染物,所以需要用主动控制污染的方法来确保舱室气体的清洁。

国外许多学者曾详细地研究了人体产生的各种污染物,主要包括呼出的空气、肠胃排气和汗液等。过去微量化学污染负荷使用了非常有限的人体代谢污染源信息,主要是P. Webb和R. A. Dora的研究成果[1],对飞行器污染控制系统设计有一定作用。后来,M. A. Golub和T. Wydeven提出舱内污染源研究数据[2],全面考虑了Leban、Wagner、M. T.Dmitriyev、A. G. Malysheva和Y. G. Rastyannikov关于人体代谢产生污染方面的近期研究成果[3]。美国国家毒理学研究委员会(US National Research Council’s Committee on Toxicology)于 20 世纪 70 年代主持了人体代谢产生污染方面的研究,研究成果主要为中长期载人航天任务提供微量污染物最大容许浓度数据,即按要求净化污染,满足航天员的舒适性和安全性要求。美国、俄罗斯和欧空局的研究成果已作为国际空间站人体代谢污染设计的基础。

2.2 国内研究现状

载人航天发展与众多学科的结合促进了航天毒理学的形成和发展。我国在这个领域的研究工作起步较晚,但在密闭环境污染源研究、非金属材料毒理卫生学评价、各种舱室有害气体容许浓度标准制订和检测方法等方面做了许多工作,取得了很大的进步和成绩,但就整体水平、规模和队伍来看,与科技发达国家相比还有差距。目前,中国航天员科研训练中心、中国空间技术研究院、北京航空航天大学都在载人航天器污染物监测与控制方面取得了许多研究成果,一些污染物监测与控制技术直接应用于“神舟”系列载人飞船[4]。

在航天器非金属材料释放有机污染物方面,有关单位主要针对载人航天器用非金属材料在真空环境下出气物成分及污染分析,确定出气物的基本成分对污染物控制与防护设计具有重要的参考价值。但只能满足真空时材料脱气,尚不能满足载人航天器舱内非金属材料释放微量污染物研究的需要。

此外,有关单位还以我国将要发展的空间实验室和空间站为研究对象,在国内首次针对中长期载人航天器舱室微量污染控制开展了较为深入的理论和实验研究工作,重点分析了舱室污染源及污染机理,包括:舱内微量污染物来源、种类和特性;舱室气体中存在的污染物种类,微量污染气体浓度、毒性、分布状况;有害气体综合毒性对人体和设备的影响;初步确定主要舱室优先净化的微量污染种类及可能的最大容许浓度。

3 载人航天器舱内环境地面控制技术研究主要内容

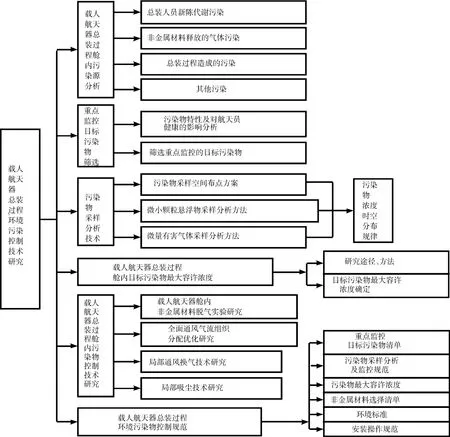

载人航天器总装过程舱内污染环境控制技术的研究内容主要包括污染源分析、污染物采样分析技术和污染物控制技术等几个方面(图1)。

图1 研究内容分解图Fig. 1 The flowchart of research contents

3.1 舱内污染源分析

污染物控制必须从源头开始,有必要详细分析载人航天器在总装过程中可能的污染源,为筛选优先净化污染物、检测分析和控制提供依据。

总装过程中可能存在的污染源有总装人员新陈代谢污染、非金属材料释放的气体污染和总装过程中安装操作造成的污染等。

3.2 舱内污染物采样分析技术

根据重点监控污染物筛选结果对总装过程中舱内污染物进行采样分析,确定污染物浓度时空分布规律,是一切后续工作的研究基础。

由于污染物包括微量有害气体、微小多余物和颗粒悬浮物等不同种类,将涉及到不同的采样分析方法,主要包括污染物采样空间布点方法、微小颗粒悬浮物采样分析方法和微量有害气体采样分析方法[5]。

3.3 舱内污染物控制技术研究

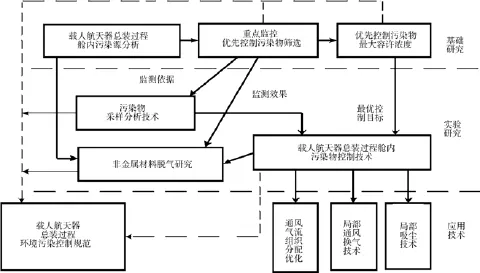

以舱内污染源、优先控制污染物及其最大容许浓度等研究成果为依据,从污染源入手,以优先控制污染物为对象,污染物最大容许浓度为控制目标,开展载人航天器总装过程舱内污染物控制技术研究。这项研究涉及多个子项,子项之间关系紧密、相辅相成、互为补充。研究工作将包括基础研究、实验研究和应用技术几个方面(图2)。其中:基础研究由载人航天器总装过程舱内污染源分析、重点监控优先控制污染物筛选、优先控制污染物最大容许浓度等部分组成,主要针对污染源和污染物开展研究工作;实验研究包括污染物采样分析、非金属材料脱气研究、部分污染控制技术等,主要针对污染散发和采样分析开展研究工作;应用技术包括通风气流组织分配优化、局部通风换气技术、局部吸尘技术,面向污染控制技术的应用。重点是载人航天器舱内非金属材料脱气研究、局部通风换气技术研究和局部吸尘技术研究。

图2 研究内容之间的相互关系Fig. 2 Relationships between research contents

4 我国载人飞船总装期间舱内环境存在的主要问题

4.1 湿度问题

“神舟五号”飞船在总装期间曾发生正样吸湿材料提前吸湿的现象,吸湿材料中的水流到舱内,对飞船内部设备造成了污染,同时吸湿材料全部失效;“神舟五号”飞船在进行热真空试验抽真空时从舱内抽出了水,原因是舱内空气湿度太大,水蒸气含量过高。这些都是由于在长达一年的总装过程中,人员进舱操作造成的。

4.2 温度问题

载人航天器总装过程中,舱内温度会达到25 ℃以上;在载人航天器进行电性能测试时,舱内温度最高可接近30 ℃;这样的舱内温度给总装工人进舱操作和技术人员进舱测试以及航天员进舱与进行人-舱合练都带来很大的不适。

4.3 空气质量问题

由于载人航天器舱内基本处于密封状态,空气不流通,使非金属材料挥发出的污染气体聚集在舱内,舱内空气质量极差。此外,人呼出的气体及代谢产物(皮肤排出的汗液等)也会对载人航天器舱内的产品构成危害。

4.4 地面环境影响问题

在长达约一年的载人航天器总装和测试期间,由于总装操作者和技术人员频繁进舱工作,带进舱的灰尘和总装过程中产生的非金属碎屑会沉积在返回舱大底上,载人航天器处于地面状态时不易察觉,但在太空中失重的条件下,这些污染物就会漂浮在舱内,严重的有可能影响到航天员的生命之门——返回舱门的密封。

5 污染控制装置的设计思路和实施效果

根据载人航天器舱内环境和污染物的特点,可以采取以下几方面措施改善舱内环境[6]:

(1)通风、换气。使载人航天器舱内空气保持经常性的流动,稀释舱内污染气体的浓度,从而达到减少污染气体污染的目的;

(2)净化。通过向舱内送百级洁净风,形成舱内空气循环,在舱内外空气不断交换过程中,排除舱内空气中的微小悬浮污染物;

(3)除尘。采取高速送风的方式对载人航天器返回舱大底上的沉积物进行强制除尘;

(4)降温、除湿。使载人航天器舱内的温度、湿度达到载人航天器总装大厅内的环境温度、湿度水平。

基于以上考虑,北京卫星环境工程研究所研制了一套环境控制装置,具有制冷、除湿、净化、除尘的功能;从结构上考虑了一体化的设计,集成各功能模块,集成室内、外机组;送风、回风系统考虑了载人航天器不同工况的需求;温度、湿度实现了自动化控制;为了使用的安全和方便,设置了冷凝水液位报警系统和过滤器报警系统,用于提示操作人员处理冷凝水和更换高效过滤器。

这套装置安装、调试完成后就按制订的污染控制要求被应用到载人航天器的总装和测试过程中。

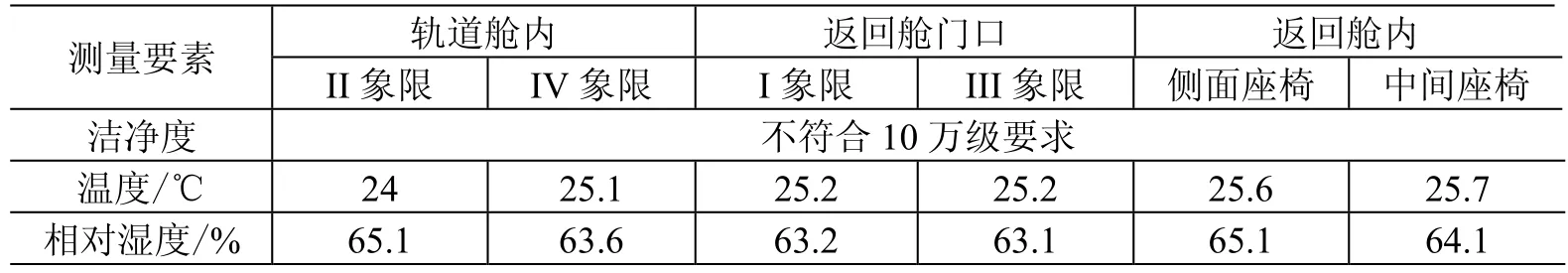

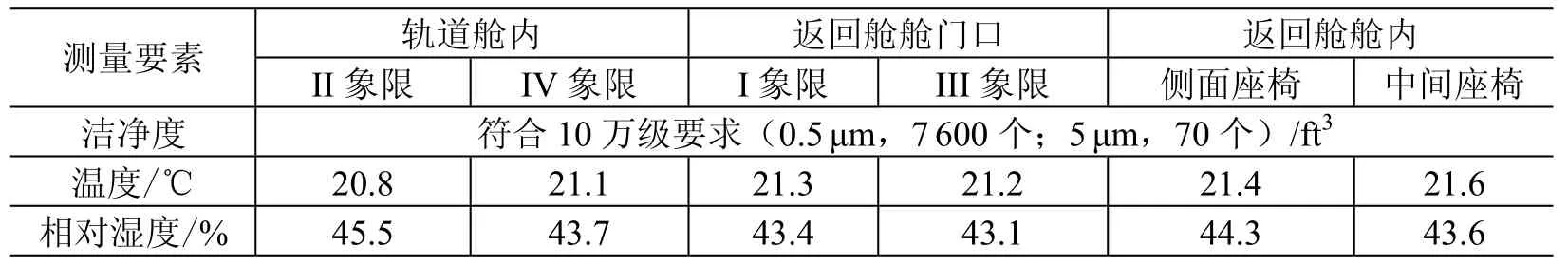

在载人航天器总装的近一年时间里,该设备每天开机8 h,运行可靠、稳定,有效地改善了舱内的环境:在真空热试验抽真空时,未从舱内抽出水蒸气,证明装置解决了飞船舱内湿度大的问题;在飞船进行人-船联合测试的时候,由于改善了舱内的环境,为航天员的工作提供了良好的条件。2007年12月22日,在“神舟七号”飞船力学试验改装期间,采用尘埃粒子计数器SCJ-1D进行了舱内环境测量,在设备开启前和开启后1 h各测量一次,分别在轨道舱内、返回舱门口和返回舱内取 2点进行动态测量,每点持续测量3 min,测量结果见表1、表2。

表1 总装期间舱内环境测量数据(设备开启前)Table 1 Test data of inner environment during AIT (before device startup)

表2 总装期间舱内环境测量数据(设备开启后1 h)Table 2 Test data of inner environment during AIT (1 hour after device startup)

测量结果表明:设备对舱内的温度、湿度、洁净度具有明显的控制作用。

2008年5月,在“神舟七号”返回舱侧壁与大底最终合拢前,再次用尘埃粒子计数器SCJ-1D对舱内沉积多余物吹除过程进行了舱内环境监测。在开始除尘和除尘后分别在返回舱侧壁与大底的间隙取4个点进行动态测量,每点持续测量3 min,测量结果见表3。

表3 返回舱侧壁与大底最终合拢前舱内环境测量数据Table 3 Test data of inner environment(before locking of reentry module sidewall and the underframe)

测量结果表明:经除尘后舱内沉积污染物明显减少。

6 结束语

本文从理论及实践方面初步研究了载人航天器在总装过程中舱内污染物控制技术体系,为保证舱内仪器设备的正常工作,保障航天员在舱内环境中的生命安全创造了有利条件。最终将形成载人航天器总装过程环境污染控制规范,指导整个总装过程污染物的控制,保证载人航天器舱内总装环境质量,为载人航天器研制的高可靠性提供必要的保证。

(References)

[1]王普秀. 航天环境控制与生命保障工程基础[M]. 北京: 国防工业出版社, 2003: 145-156

[2]Perry J L. Trace chemical contaminant generation rates for space-craft contamination control system design,NASA Technical Memorandum 108497[R]. Alabama:Marshell Space Flight Center, 1995: 1-8

[3]Wieland P O. Designing for human presence in space:an in-troduction to environmental control and life support systems, NASA RP 21324[R]. Alabama: Marshell Space Flight Center, 1994: 204-205

[4]戚发轫, 朱仁璋, 李颐黎. 载人航天器技术[M]. 北京:国防工业出版社, 1999

[5]庞丽萍. 载人航天器空气质量模糊综合评价灰关联分析[J]. 北京航空航天大学学报, 2005, 5

[6]熊涛, 万强. 载人飞船总装过程中舱内环境污染的控制[J]. 航天器环境工程, 2005, 22(6)