达玛沟:于阗佛国的惊人发现

张鸿墀 毛 咏 沈 桥

“雄鸡一唱天下白,万方乐奏有于阗!”1950年10月3日,新中国成立后的第一个国庆节期间,毛泽东主席填词《浣溪沙·和柳亚子先生》,于是,遥远的新疆“于阗”,从此铭记于国人心中。

诗词中提到的“于阗”,泛指现今的新疆和田地区。对于和田,除了是毛主席念念不忘的“歌舞之乡”,以及人们津津乐道、扬名世界的“和田玉”产地,这里还是中国乃至东亚佛教的策源地。

公元10~11世纪,中国西域的喀喇汗王朝(以现今喀什、疏勒为中心)对临近的于阗王朝(以现今和田为中心)发动战争。战争摧毁了佛教盛行的于阗古国,战争的灰烬和茫茫的沙漠掩埋了历史破碎的残迹。

但在千年之后,于阗曾经的佛寺遗址,却于不经意间出露于现今和田地区策勒县达玛沟乡南部的荒漠中。

从2002年至今,中国社会科学院考古研究所新疆考古队对策勒县达玛沟乡区域进行了广泛的田野调查,发现沿达玛沟水系从南至北,到丹丹乌里克古城(在策勒县以北的塔克拉玛于沙漠之中,距县城约70公里)的近100公里范围内,广泛分布着20多处汉唐时期的重要聚落建筑和佛教建筑遗址,其中大型佛寺遗址群就超过10处,每个遗址群都有多座佛教寺院建筑遗迹。

小佛寺——“于阗佛国”史书的最后一页

由于红柳包封存而幸免破坏的这座最小的佛寺遗址,仿佛突然翻到了“于阗佛国”这本史书的最后一页。

这个在策勒县达玛沟乡最早发现并发掘的“达玛沟托普鲁克墩1号佛寺遗址”,发现过程颇为神奇。2000年3月,当地一位年轻牧羊人在挖取红柳根时,发现一尊残佛像上部。据说由于期望获得值钱的财物,他和另外几个年轻人在此挖了一天,结果仅发现佛寺残垣和一尊泥塑坐佛像,没有期望中的金银财物。失望之中,其中一人猛踢佛像腿部一脚,第二天那人骑摩托车时不慎摔伤大腿,“佛像显灵说”遂流传开来。后经国家文物局批准,2002年5~6月,中国社会科学院考古所新疆考古队抢救发掘了这一处佛教遗址,并命名为“达玛沟托普鲁克墩1号佛寺”。达玛沟区域佛寺遗址发现与考古发掘的序幕由此开启。

“达玛沟托普鲁克墩1号佛寺”坐北朝南,建筑平面呈长方形,南北长2米、东西宽1.7米,佛像紧贴北墙壁。巫新华博士认为,这座方形像殿佛寺是中国乃至全世界目前所发现的中古时期的最小佛殿,也是在塔克拉玛干沙漠区域迄今所发现佛寺中保存最为完好的古代佛堂建筑形式佛殿。佛寺虽小,但壁画精美,且保存面积在迄今发现所有塔克拉玛干佛寺壁画中最大。

76岁的中国社会科学院考古研究所研究员、中国佛学研究专家杨泓先生说:“达玛沟托普鲁克墩1号佛寺保存之完整、壁画之优美、雕塑之精湛、佛堂之典雅,都达到了令人叹为观止的境界。”

别看这个佛寺面积不足4平方米,但它曾经沿用400年之久。杨泓认为,这个佛寺可能先有佛(佛像),后有寺,佛寺主尊肩宽腰细,衣纹下垂,成阶梯状,佛衣盖着脚,趺坐莲台比较小,后期莲花台都是比较大的,这都是早期佛像的特点,保持着从印度传人西域的影响和风格。从它的整体、形态分析,这尊主佛应是中原北朝晚期至隋(隋立朝于公元581年)的作品。

巫新华博士也认为,佛寺北壁中央坐佛塑像佛像背光、袈裟式样和衣纹走势表现出典型的犍陀罗雕塑的艺术特征。佛身肩宽、胸平、腰细,衣服为通肩式,湿衣贴身,身体轮廓分明,和中亚地区的泥塑像有渊源关系,即所谓的“阿姆河流派”,与塔吉克斯坦阿迪吉纳遗址(Adjina-tepe)发现的相关文物很接近。阶台式的衣褶流行时代大致为公元5~6世纪;由覆莲台和柬腰须弥座构成的佛座远小于坐像,这种坐佛像与佛座是典型的西域佛教艺术风格,延续使用时间很长。根据以上因素推断,1号佛寺坐佛造像年代有可能在公元6~7世纪。

巫新华博士说,佛寺壁画中人物形态圆润丰满,为典型的中、晚唐时期特点。仅从此点着眼,壁画绘制年代很可能晚于塑像年代相当长一个时期。根据考古发掘现场情况,佛寺有的壁画可以看出下面有一次白描的起稿线,墙壁没有二次抹泥重新绘画的迹象。达玛沟托普鲁克墩佛寺壁画如果不存在全面铲除重新绘制的可能,则使用时间相当之长,因此,佛寺应当是一次建成直到被毁。

公元10世纪末至11世纪初,于阗国与其西侧的喀喇汗王朝发生旷日持久的战争,于阗战败,佛教文化及其建筑在战火中惨遭厄运。

佛寺遗址壁画展示唐代“时装”在于阗流行

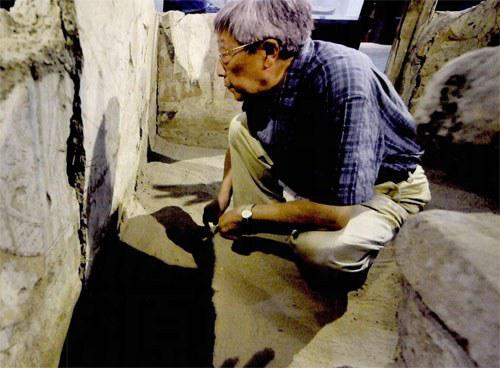

黑色的虬髯,俊逸的面庞,身着赭红色的官袍,头戴典型的唐代幞头帽。当巫新华博士用毛刷轻轻拂去一块残存的壁画表面沙尘,他屏住了呼吸,捏着毛刷的手僵硬得一动不动。

“这是我第一次在和田佛寺的壁画中看见这样的内容。”巫新华博士惊叹道,“可以肯定的是,壁画描绘的是身着典型唐代服饰的当地人。”

这块残缺的壁画在新疆和田地区策勒县达玛沟乡南部的“达玛沟托普鲁克敦3号佛寺遗址”出土,而身着唐代服饰的壁画人物形象在“达玛沟托普鲁克敦2号佛寺遗址”中也同样存在。

考古专家在达玛沟又找到了这本史书的不同篇章。巫新华博士在发掘达玛沟托普鲁克墩1号佛寺时勘察,在其以西约70米处又发现了达玛沟托普鲁克墩2号和3号佛寺。

2号佛寺西南壁下部有一列骑马人物像,共有8身,前后两身均残留局部,中间6身保存完整。骏马鞍具齐全,右前腿均曲抬,做行进状,骑马之人年纪不大,束发戴冠,身着唐朝圆领官衣,系腰带,均留八字小髭,下巴飘山羊胡须。他们左手持缰,右手均托一钵,马前上方均有一只朝托钵滑翔的黑鸟。

壁画反映的内容也正是千年以前西域于阗的社会风貌,这些有着当时西域人典型面貌特征的骑马之人都身着典型的唐朝圆领官衣。这样的时尚着装在于阗流行,可见中原的世俗文化当时深深地镌刻在于阗社会生活的各个层面。

中国著名考古学者、中国社会科学院考古研究所研究员孟凡人先生说,在整个和田地区的考古发现中,这些戴幞头和着唐装的人物形象以前见到的很少,这是个重要的发现。这些人物形象是世俗人物,他们在壁画中频繁出现,反映了唐朝于阗和中原地区的密切关系。

巫新华博士介绍说,这类壁画是中原文化对于阗生活影响强烈程度的体现,壁画描绘的是供养人的像。供养人就是当地有影响、有一定财力的人,他捐钱维护或者修建这些寺院,这些人的形象往往会被画在墙上,从出土的壁画上看,他们的穿着打扮完全是唐式,是当时中原的服饰。

根据文献或者其他出土文物来看,唐时于阗仍然在影响着中原的佛教,但是中原佛教已经开始强有力地影响着于阗。不仅仅是佛教,还有衣食住行的各个方面。因为当时唐朝是世界文明发展顶端的一个区域,而这些东西又全部返回到了于阗,壁画恰巧反映了服饰方面的影响。

幞头原本是中原地区民间男子用以束发的包头布,将头上所裹幅巾,有两角于脑后打结自然下垂如带状,另两角回到头顶打结作装饰,这种形式就成为初期的幞头。到了唐代,社会上流行高冠峨髻的风尚,所以又在幞头内衬以巾子(一种薄而硬的帽子坯架)。幞头帽在唐时逐步演变成衬有固定的帽身

骨架和展角的完美造型。

策勒县达玛沟在两汉时期是扦弥国,后来被于阗吞并以后变成了于阗东边的重镇,是于阗国东边最大的绿洲、最重要的交通枢纽和军事重镇。这里曾出土了大量唐代的文书,有于阗语文书、汉文文书、梵文文书、吐蕃文文书、婆罗米文书,还有双语文书(汉文的文书旁边注的是于阗语),这是当时官府的文书。这里还发现过小孩习字的字帖。另外还发现很多僧人的汉语法号,这些法号表明这里不仅有汉族僧人,而且当地人僧人也使用汉名。另外,史料与出土文物表明,古代于阗不仅是僧人,还有大量的上层乃至百姓都以使用汉名为时尚。

据史书记载,公元648年,于阗国王伏阁信亲自前往长安(唐时首都,今西安)入朝谒见唐太宗李世民,陈述于阗自汉武帝以来世代保存着中央朝廷颁发的诏书、符节。他在长安一直逗留至唐高宗李治继位。公元650年,唐高宗拜伏阁信为右位大将军,于阗自此正式受唐政府统辖。公元675年,唐高宗在于阗设立毗沙都督府,授伏阁信都督之职,行使统辖之权。中央政府还在于阗设置了军事领导——镇守使,与地方政权共同管理事务,于阗成为大唐帝国直接管辖的一个地区。

自第一个归顺唐朝的于阗王伏阗信以来,尉迟氏王族的后任历代于阗王都由唐中央政府册封。而在唐都长安,还有很多尉迟氏王族的成员在中央政府及中原为官,为唐朝效力。中原与于阗两地,僧侣来往传经布道;朝廷与王府,官员履任。文书频传,至于民间商贾,通过丝绸之路更是绵延不绝,相望于道。那些描绘壁画的匠人,不经意的笔墨之间,已经将那个时代背景下于阗社会生活中一个个生动的局部,永远刻写在历史上。

据巫新华博士介绍,达玛沟托普鲁克墩2号佛寺布局谨严清楚,是迄今和田地区发现的结构最复杂的回廊像殿佛寺。沿着2号佛寺佛殿西北角,有一条小路通到临近的3号佛寺遗址。达玛沟托普鲁克墩3号佛寺遗址为庭院廊房布局,呈“凹”字形。3号佛寺遗址布局规整严谨,规模宏大,类似的建筑遗址在丝路南道还是首次发现,为了解僧人起居等方面的生活提供了最鲜活的考古材料。这两个佛寺与达玛沟托普鲁克墩1号佛寺一起,应当属于一个大型佛教寺院的组成部分。1号佛寺时间早一些,在整个寺院的开建、形成过程中起着重要的作用;2号佛寺遗址为寺院的主体建筑,是寺院僧人和信众重要的礼佛和举行佛教法事的场所,相当于现代佛寺中的大雄宝殿;3号佛寺遗址为整个寺院重要的构成部分,是寺院主持和僧人起居、会客、学习、讲经、藏经和举行一些重要聚会活动的场所。

“千手千眼观音”残缺壁画内容

揭示了唐代佛教密宗对西域于阗的影响

除了达玛沟托普鲁克敦1号、2号、3号佛寺外,考古队还调查了达玛沟喀拉墩1号佛寺遗址,其中一幅“千手千眼观音”残缺壁画引起了学者的极大兴趣。

巫新华博士描述这幅壁画说:观音面相饱满,秀眉微曲,小嘴、小鼻、细长眼,眼半睁,微俯视,眼角微上挑,印堂处有一竖立睁开的直眼。从壁画残块可以看到在胸前有一双手作法印,左边上举的一只手托月,月中有捣药兔的形象,右边有一手举一圆球状物,应当是太阳。有一块壁画可能是托月形象的另一半,在月后面有一手握一法器,除此以外,其他手没有拿什么法器。

杨泓先生认为,这幅千手千眼观音壁画中出现的日月轮,就是唐代佛教密宗受中原文化影响的典型表现。“唐密”发展后向东影响朝鲜、日本,向西影响了西域。从这幅壁画看,中原对于阗佛教及艺术的影响是很大的。

密教又作真言宗、瑜伽宗、金刚顶宗、毗卢遮那宗、开元宗,与先前的小乘佛教和大乘佛教(统称为显教)相比,存在诸多不同。密教在中原正式成宗是公元8世纪初。千手千眼观音是佛教密宗中最重要的菩萨之一,全称“千手千眼观自在”,是佛教密宗艺术中塑造、绘制最多的菩萨。

千手千眼观音靠近头部的左右两臂一般是要托举日和月,右手托太阳,左手托月亮。按照中国古代画日月的传统,从汉代起,太阳是三只脚的乌鸦,月亮是用玉兔或蟾蜍代表,玉兔的造型一般是直立或半蹲着,前肢像人手一样握着杵,杵的下端就是药臼,这与嫦娥奔月是相关联的。在千手千眼观音壁画中以这种手法表现日与月,是中国文化传统在佛教中的体现。达玛沟喀拉墩1号佛寺遗址出土的千手千眼观音壁画比较明显地具有这个特征,观音手中是小兔子,耳朵大而尖,上肢握杵,杵的下方是一个近似方形的图形。

约在公元前1世纪,佛教传人于阗。于阗原本盛行小乘佛教,至公元5世纪初,盛行大乘佛教,是古代西域大乘佛教的中心,也是中原大乘佛教的策源地。

考古专家们在达玛沟托普鲁克墩2号佛寺遗址还发现一幅千眼佛木板画。这块木板长52厘米,宽17厘米。上部绘一坐佛,着赭红色圆领通肩袈裟,袈裟绘有鱼形的细长眼睛,坐佛以下为黑线绘出的9列200余只眼睛。

杨泓先生说:“呈现给我们的这个千眼佛太罕见了,袈裟上有成排的眼睛,一直到板画边缘。这是一个新题材,在以往石窟、佛寺壁画中还没有出现过,它反映怎样的信仰及宗教形式,还需要进一步研究。”考古发现于阗古国是“佛法汇集之地”

从新疆和田策勒县城沿国道315线东行约30公里即是达玛沟乡。学者称,“达玛沟”正确汉语译名应是“达摩沟”,意为“佛法汇集之地”。

达玛沟乡81岁高龄的维吾尔族老人买迪萨乌尔·买提赛地、78岁的依明·司马义、73岁的萨德尔·萨乌尔告诉笔者,“达玛沟”不是维吾尔语,他们的祖先搬迁到这里的时候就已经叫这个地名了。老人说,他们的祖上住在丹丹乌里克(埋没在塔克拉玛干沙漠中的古城,距今达玛沟以北约70公里),由于风沙肆虐,环境恶化,他们被迫退居到了老达玛沟(距今达玛沟以北约40公里),然而还是未能逃脱沙暴的梦魇,村落再次被埋,只有7人逃离村庄,逃难至此。

巫新华博士多方求证认为,当时于阗使用的语言应是和田塞语,属于东伊朗语支,同时也使用了大量的梵文词汇。达玛沟实际上应该是梵文与和田塞语的结合。“Dama”来自于和田塞语中梵文借词“Dharma(佛法)”,“Co”则可能是一个表示地名的词缀。如此一来,“Damago”就有可能是“Dharmago”,意思为“佛法汇聚之地”,而它的汉语音译则应该改为“达摩沟”。这与整个达玛沟区域大量的佛教遗迹的出现和保留下来的现状,完全吻合。

在20世纪初,中外探险考古学者沿达玛沟从南到北先后发现了哈德里克(Hadlik)、克科吉格代(Kokjigedai)、巴勒瓦斯提(Balwasti)、老达玛沟(Kona Damago)、乌尊塔提(Uzuntafi)、喀拉沁(Karaqin)、丹丹乌里克(Dandan-ulik)等著名佛教遗址,出土了大量的珍贵佛教文物,这些佛教遗址全部位于今达玛沟绿洲及其北部地区。

中国社会科学院考古研究所新疆考古队在达玛沟南部地区的田野调查,进一步丰富了达玛沟的佛寺遗址。中外学者相信:达玛沟是现今和田地区佛教遗迹分布最为广泛之地,也是塔克拉玛干南部佛教遗迹保存数量最多、规

模最大、状况最好的地区。

如此密集的佛教遗址群的出现,说明当时香火极其旺盛。自佛教传人以来,于阗就是塔里木盆地香火最为鼎盛的地方,作为中原大乘佛教的肇始地,中原很多高僧大德西天取经也都首先要到和田,可以说这里就是中国佛教的“小西天”,其繁盛的程度可能超出现在人们的想像。

据史书记载,于阗约在公元前3世纪建国,公元前119年西汉汉武帝时期张骞第二次出使西域时曾派副使抵达于阗;公元前60年,西汉中央政府设立西域都护府,于阗正式归人汉之版图。及至西汉、东汉、三国两晋时期(公元5世纪前期),当时的于阗只包括现今和田地区的和田、墨玉、洛浦三县地域;魏晋之后历唐至宋中期(公元5~11世纪),逐渐强大的于阗兼并了附近的皮山、渠勒、扦弥、精绝等城邦之国,领地扩大至今和田地区。

学者通常认为,公元前1世纪,于西汉张骞凿空西域前后,发源于古印度的佛教传人了于阗。于阗王室崇信,百姓效仿,境内大力修建佛院,弘扬佛法,佛教在于阗取得至高无上的地位,并以“佛国”著称。随着丝绸之路的畅通,佛教东传中原;而佛教在中原的传承发展,在唐宋时期又开始回传于阗。带着不同地域印记的佛教文化在于阗交流荟萃,演化出辉煌的文明篇章。

为了取经传教,中原与于阗的僧侣来往密切。公元260年,中原僧人朱士行到达于阗,得《放光般若经》,他遣弟子送回中原,自己以80高龄客死于阗;公元286年,于阗僧人祗多密从于阗将《光赞》带到中原,由敦煌高僧竺法护等翻译;公元401年。中原高僧法显西行求经途经于阒,停留了三个月;公元644年,唐代高僧玄奘取经返途中至于阗,在此居住七八个月之久……

法显描述的于阗景象是:“其国丰乐,人民殷盛,尽皆奉法,以法乐相娱。众僧乃数万人,多大乘学……彼国人民星居,家家门前皆起小塔,最小者可高二丈许,作四方僧房,供给客僧及余所须……”

史书记载:自魏晋南北朝以来,于阗对中原佛教的发展影响极大,般若部、法华部、方等部、华严部等佛典传人中原。于阗多人赴中原译经传教,弘扬佛法;中原僧人凡西行者必经于阗,每有所得。

大唐时期,唐玄奘取经返唐途中经过于阗,当时的于阗王伏闺信亲率儿子和使臣迎接。玄奘在于阗宣讲经论,听讲者不仅有佛教僧侣“满城鼎沸”,连国王和平民也“归依听受”“日有千数”。

这一时期的于阗王子尉迟乐幼年时就在大唐生活,公元706年,他上奏唐中宗李显,要求将自己的住宅改为寺院,唐中宗李显亲笔提牌为“奉恩寺”。尉迟乐精通汉、梵文,于80高龄在奉恩寺译出《出生无边法门陀罗经》等佛典共四部六卷。

于阗高僧实叉难陀两度分别受唐皇武则天和中宗李显的邀请赴中原译经,翻译《华严经》《文殊师利授技经》等19部107卷。

作为古代西域重镇的于阗,当时所起的作用相当于今天的香港、新加坡。唐代的丝绸之路承载了世界高度发达的物流业,于阗就是这条路上的关键点,最好的物品经这里流通,最好的文化现象在这里汇集。