经济发达地区高校贫困生心理健康状态调查

——以广东省为例

冯夏婷, 刘艳芝

(华南师范大学 教育科学学院, 广东 广州 510631)

1997年我国高等学校实行招生并轨, 全部实行了高等教育收费制度, 致使很多贫困家庭无力承担学费。1999年高校实行扩招, 我国高等教育开始了由精英阶段向大众化阶段的转变, 高校办学规模不断扩大, 高等院校的在校人数急剧上升, 越来越多的偏远落后地区、 贫困家庭的子弟相继进入大学校园, 高校贫困生群体逐渐扩大, 高校贫困生的整体数量和所占比例都呈明显的上升趋势。据教育部对全国普通高等学校的统计, 2005年最新统计数字显示我国普通高校在校生1600万左右, 其中贫困生占总人数的15%-20%(西部地区比例更高), 约为240万人。[1]大学生贫困首先是经济上的贫困, 由于经济问题而引发了贫困生的思想和心理问题, 严重影响了他们的身心健康和学业的正常完成, 继而对他们今后的人生也产生深远的影响。

中国高等教育的迅猛发展, 使得高等教育从精英化转向大众化, 这一趋势在经济发达地区广东省更为突出。由于广东省各区域经济发展的不均衡, 贫困地区较多, 固有的城乡经济差异, 物价上涨和父母下岗等原因, 一些学生来到经济发达地区求学, 不但缴不起学费, 连最起码的生活费都存在困难。在经济发达地区各高校中贫困大学生仍大量存在。据2008年统计数据显示, 广东省高校贫困生占学生总数的比例大约在20%左右, 特困生比例大约在5%-10%, 总共涉及约6.8万学生的庞大群体。[2]

本研究对广东省不同来源地的贫困生进行了实际的调查研究, 旨在更加深入而全面地了解经济发达地区贫困大学生的特点、 现实状况及对学校资助体系的看法, 为制定更好的资助政策提供依据。

本研究对掌握经济发达地区贫困大学生的心理特点及存在的问题, 具有一定的典型性和代表性, 有利于广东地区乃至全国其他地区高校对贫困大学生心理问题进行干预, 促使社会各界对贫困大学生从物质、 精神、 心理上同时给予关心和支持, 构筑一个全方位的立体资助网络, 从更广的范围和更深的层面, 解决贫困生心理问题, 使他们能真正健康地成长。

一、 研究方法

(一)被试

本研究主要选取广东省内的贫困大学生为研究对象, 采取分层抽样的方法, 分别在广州、 深圳、 东莞三个城市的大学, 包括部属大学、 省属大学以及民办学校中, 抽取10所大学, 派发问卷2800份, 回收问卷2678, 回收率为95.6% , 得到有效问卷为2378份, 有效率为88.8%。在有效问卷中, 男生1237人、 女生1138人, 其中3人未填写性别; 城市508人、 城镇480人、 农村1390人。

1. 材料

根据研究目的, 在参考已有的关于心理健康的调查问卷的基础上, 采用自编量表对贫困生进行心理状况调查, 问卷主要包括两部分, 第一部分是基本情况调查, 包括性别、 学校的级别、 专业、 年级、 家庭所在地、 是否独生子女、 父母职业、 父母的文化程度、 家庭月人均收入、 个人月生活费支出情况、 学费的解决途径、 生活费来源等个人基本信息资料, 此部分还专门调查了城市贫困生的情况, 包括住房所有权及面积、 是否领取社会救济金、 拥有的耐用电器设备、 是否参加过兴趣特长班的培训等。第二部分是心理健康问卷: 自我一般状况包括自我效能感、 情绪状态、 躯体感受三个维度; 与家人关系包括家庭支持、 家庭归属感及家庭压力三个维度; 与同伴人际关系包括交往主动性和交往敏感性两个维度; 最后还调查了贫困生的感恩态度。

本问卷采用李克特式量表法, 每个题目有五个选项, 分别为非常赞同、 赞同、 不清楚、 不赞同、 非常不赞同并分别赋予1、 2、 3、 4、 5分, 问卷中还包含一些反向计分题, 在统计数据中, 要对它们反向计分即为5、 4、 3、 2、 1, 问卷整体得分越低说明被试心理健康程度越好。

对问卷的信度和效度也做了分析。测量的效度的定义是它能测量到所要测量的对象的程度。高的效度是一个良好测验的最重要的特征, 是必要条件, 也是选择和评鉴测验的重要依据。本研究中主要考察了问卷的结构效度, 对重新编码后的45个题目进行了因子分析, 排除了因子分析正交旋转后负荷值小于0.40的5题, 只采用了负荷值高于0.40的40个题目。对每个题目在相应的维度因子进行因子分析, 每个因子的负荷值都较高, 在0.60以上。这说明, 本研究所保留并采用的题目具有良好的结构效度。

在对问卷进行效度分析之后, 为进一步了解问卷的可靠性, 接下来要对其进行信度分析。在李克特量表法中常用的信度检验方法为克伦巴赫系数。因此, 本研究运用内部一致性信度系数(即Cronbach’s Alpha系数)来考察本问卷所包括的45个题目的内部一致性。经过检验, 总问卷的Cronbacha系数为0.864, 一般来说, a>0.80表示内部一致性极好, a在0.60一0.80表示内部一致性较好, a <0.60则表示内部一致性较差。可见, 本研究所采用的题目具有极好的内部一致性。

(二)数据处理

采用SPSS.16数据软件对收回来的问卷进行分析处理。

二、 结果分析

以性别为自变量, 各因子为因变量, 考察男女生在各因子上的性别差异, 做独立样本T检验, 发现男女生在许多因子上存在差异显著: 男生在情绪状态上极其显著好于女生(P<0.01); 躯体感受上男生也好于女生, 存在差异显著(P<0.05);在家庭归属感上, 女生更能很好的接受家庭的现状, 男女生在家庭归属感上存在极其显著差异(P<0.01);男生的家庭压力要大于女生, 男女生存在差异显著(P<0.05);在人际交往方面, 无论是人际交往主动性还是人际交往敏感性, 女生都要极其显著的好于男生, 存在极其显著差异(P<0.01)(结果见表1)。

表1 不同性别在各因子上的差异比较

注:*表示有差异显著, **表示有极其差异显著。下表同。

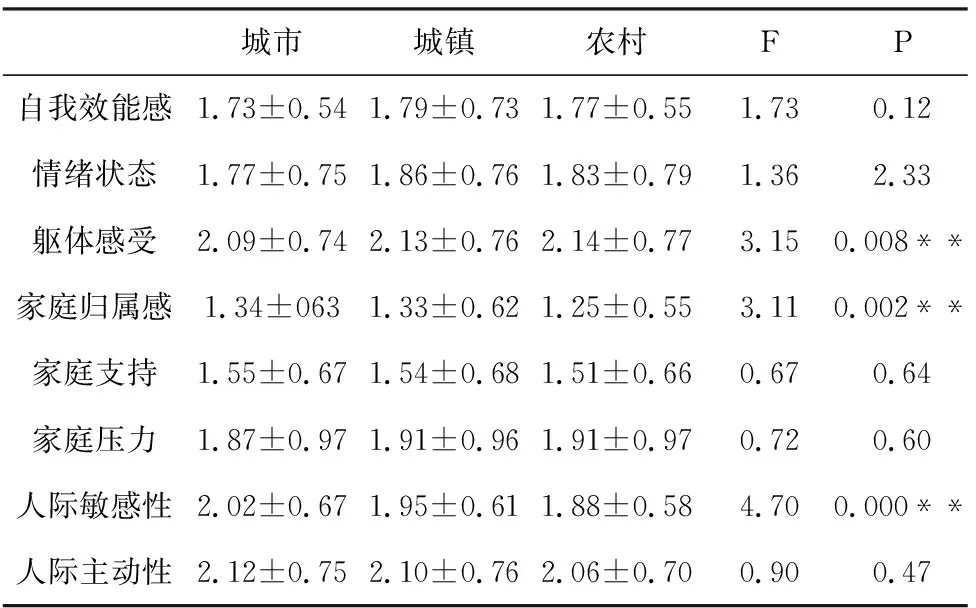

以不同生源地为自变量, 以各因子为因变量, 经单因素方差分析发现, 不同生源地的贫困生在躯体感受、 家庭归属感、 人际敏感性上存在极其显著差异。城市贫困生在躯体感受上要好于来自城镇和农村的贫困生, 存在极其显著差异(P<0.01); 在家庭归属感上, 来自城镇和农村的贫困生要好于城市的贫困生, 农村的贫困生更能体谅父母, 三者在此因子上存在极其显著差异(P<0.01); 在人际敏感性上, 发现城市贫困生的人际交往敏感性最高, 城市、 城镇、 农村不同生源地的贫困生在人际敏感性上存在极其显著差异(P<0.01), 不过此结果与以往研究结果不同的是城市贫困生比农村贫困生在人际交往上更敏感(结果见表2)。

表2 不同生源地学生在各因子上的差异比较

以不同学校类型为自变量, 以各因子为因变量, 经单因素方差分析发现, 不同学校类型在8个因子中, 只在家庭归属感上存在极其显著差异(P<0.01)(结果见表3)。

表3 不同学校类型在各因子上的差异比较

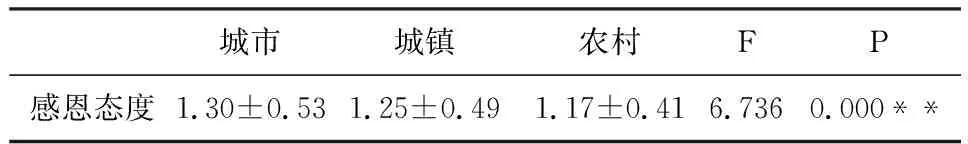

以不同生源地为自变量, 以感恩态度为因变量, 经单因素方差分析发现, 不同生源地的贫困生在感恩态度上存在极其显著差异(P<0.01), 农村贫困生的感恩态度要好于城镇和城市的贫困生(结果见表4)。

表4 不同生源地在感恩态度上的差异比较

以大学不同的四个年级为自变量, 以感恩态度为因变量, 经单因素方差分析, 不同年级的贫困生对待感恩有不同的态度, 存在极其显著差异(P<0.01),年级越高, 其感恩态度反而越差(结果见表5)。

表5 不同年级在感恩态度上的差异比较

三、 讨论

(一)贫困生具有较高的自我效能感

班杜拉把期待分为结果期待和效果期待两种, 效果期待是指个体对自己是否有能力来完成某一行为的推测和判断, 这种推测和判断就是个体的自我效能感。自我效能感是班杜拉提出的一个重要概念, 他把自我效能感定义为“对产生一定的结果所需要的组织和执行行为过程的能力的信念”。[3]自我效能感是指人们对自己是否能够成功地进行某一成就行为的主观判断, 个体确信自己有能力完成某一项活动, 属于高自我效能感, 反之就是低自我效能感。自我效能感高的人对自己的信心也越高, 自我效能感对于个体的影响十分巨大, 它影响人的活动选择和行为的坚持性, 同时也影响个体在困难面前的态度, 并且还会影响人们的思维模式和情绪反应模式。调查结果显示, 贫困生的自我效能感水平较高, 大部分贫困生能够承认自己的存在价值, 整体的自信心较高, 超过90%的贫困生认为可以通过自己的努力来改变目前的现状, 以提高自己的生活水平。人们普遍认为贫困生存在自卑、 甚至自暴自弃的心理, 这或许是人们的一种先入为主的主观偏见, 事实上贫困生在心底里是肯定和承认自己的, 他们也和同龄人一样对未来充满了憧憬和期待, 也希望自己在大学学有所成, 成为社会的有用人才, 从而改变现在的贫困处境。社会不应该戴着有色眼镜去看待贫困生, 往他们头上戴各种不好的头衔。

自我效能感是一种主观的判断, 贫困生自我效能感高, 对自己充满信心可看成是他们具有较强的成就动机, 成就动机是人们希望从事对其有重要意义的、 有一定困难的、 具有挑战性的活动, 在活动中取得优异成绩, 并能超过他人的动机。贫困大学生来自社会底层, 改变自己甚至家人命运的愿望十分迫切, 因此, 他们的成就动机相当强烈。动机作为推动人进行活动的内部动力, 对行为具有激活与调整功能, 对目标有导向功能。只要对贫困生加以正确的引导, 他们较强的成就动机完全可以转换为他们进步和成才的动力。

(二)贫困生存在一定程度的情绪困扰

大学生的情绪处在最富动荡和最复杂的时期, 鲜明的特征是情绪的两极性。情绪对大学生的健康、 学习、 生活等各个方面都有影响。

贫困生大多学习刻苦勤奋, 他们在中学阶段或许是班里学习成绩优异的学生, 是老师和同学都赞扬的对象, 但是来到大学里, 每个人都是经过了高考的严格选拔进来的, 大学校园里“高手如云”, “人才济济”, 贫困生们很难做到出类拔萃。贫困生的竞争对手更多, 学习压力更大, 不少人为此终日忧心忡忡, 从而引起他们紧张、 焦虑的情绪。贫困生把取得高学历和优异的成绩作为提高就业水平, 从而让家庭和自己摆脱贫困的有效途径。他们希望通过发奋学习和努力成才, 彻底改变现实命运, 所以在学习过程中承载了比非贫困生更高的期待和更大的心理压力, 而现实生活中, 贫困生又不得不为了缓解经济的压力, 在拼命学习以获得奖学金的同时又不断寻求勤工俭学和各种兼职的机会。一方面, 较高的学习目标需要付出较多的学习时间, 而勤工助学和兼职却难以保证学习时间, 常使得贫困生处于矛盾的状态, 也使他们长期处于身心疲惫的状态, 精神处于高度紧张状态, 出现失眠、 厌食等不良症状, 加之长期生活在贫困的环境中, 营养不良, 抵抗力差, 所以躯体感受性差。

女生的躯体感受要差于男生, 因为男女生理的差异, 在生理特点上, 男性体格强壮有力, 具有较好的体能和持久的能量, 女性生理条件弱于男性, 女生对于各种压力的承受能力要差于男生, 贫困女大学生失眠、 厌食症状比男生更严重, 有大部分的贫困女生吃不好、 睡不好, 觉得精力不够, 精神恍惚, 同时由于身处异乡, 缺乏父母的照顾, 女生的孤独无助感更强烈。农村贫困生的躯体感受差于城市贫困生, 农村贫困生大部分都是第一次来到大城市生活, 他们需要适应一个大环境的变化, 既有饮食习惯的、 也有文化环境的影响, 这些容易使他们产生习惯性的紧张、 不安和恐惧情绪, 这些情绪会影响到其他神经系统和其他生理功能, 这是引起他们躯体感受较差的主要原因。而城市贫困生一直生活在城市这个大环境中, 他们已经适应了城市的生活, 所以他们的躯体感受和情绪状态要稍好于农村贫困生。

(三)贫困生具有良好的家庭归属感

一般来说, 归属感属文化心理的概念。它是指一个个体或集体对一件事物或现象的认同程度, 并对这件事物或现象发生关联的密切程度。调查显示大部分贫困生有较好的家庭归属感, 能正确的认识家庭的贫困, 没有因为家庭的贫困而对家庭产生逃避、 厌恶等不良心理, 多数能在心理感激父母对自己所做的一切努力, 能体贴父母, 经常与父母交谈, 联系感情。

女生比男生的家庭归属感较好, 这是因为女生比男生更体贴、 理解父母, 能更深刻全面的认识家庭。城市贫困生家庭归属感差于农村贫困生, 主要还是因为生活环境的差距悬殊较大, 城市贫困生生活在生活水平较高的城市, 由于家庭经济的原因, 城市贫困家庭生活处于城市的最底层, 而他们的身旁却时刻充斥着各种上层社会生活的比较和压力, 城市贫困生的盲目攀比心理从而产生, 会抱怨父母, 一个比较典型的例子就是有相当比例的贫困生在小时候没有参加过各种兴趣特长的培训, 而这对于其他的城市小孩来说, 都是很普通的经历, 从而更使得城市贫困家庭的孩子觉得自己不如身边的同龄人多才多艺。

农村贫困生由于处于农村贫困生活的大环境, 农村的生活水平差距较小, 同时由于从小就生活于艰苦的环境, 使农村贫困生养成了吃苦耐劳、 懂事孝顺的好品质, 从小的家庭教育也是教他们不要与别人比较吃穿、 而是在学习努力上进行比较, 他们能较坦然的面对家庭的真实状况。

(四)贫困生普遍感受较高的家庭压力

俗语说“望子成龙, 盼女成凤”, 这都表达了父母对子女的一种期望。在贫困的家庭, 父母同样对孩子抱有很高的期望。贫困生们的父母在社会上属于弱势群体, 他们饱尝人生的艰苦, 既不希望自己的孩子重蹈自己的覆辙, 又希望他们能改变家庭的困苦。贫困家庭的父母宁愿节衣缩食, 甚至卖血也要供孩子上大学, 希望自己的孩子有出息, 贫困生由于负载着父母和家庭对自己的更多期望, 他们的身上都寄托着改变家庭命运的巨大希望, 改变弱势地位的想法更为强烈。

但父母的诸多期待和行为却成了贫困生们心灵倍感沉重的十字架, 此年龄阶段的贫困生, 已有着强烈的成人感, 希望自己能分担父母的难处, 但由于他们的社会经济地位还没有独立, 他们只能看着自己的父母在苦难中挣扎束手无措, 而且还要加重父母的负担, 正是这种想承担家庭的困难, 却又无能为力还要加重苦难的无奈, 成为他们无法言喻的压力。有相当一部分贫困生常为自己求学的花费而负有内疚感, 一想起父母为了让自己读书而拼命的干活, 艰难的生活, 就担忧伤心。每当拿着家里给的很少一点钱心里都感到沉重不比, 有一点过分花销就会觉得对不起父母。这种压力既是他们努力学习的动力, 同时也是他们自责、 自惭心理的重要因素。

家庭压力在性别、 不同地域上存在差异显著, 受中国传统的“重男轻女”、 “男主外, 女主内”思想影响, 社会和家庭赋予了男性更多的责任, 男生相比女生承受着更多的压力, 男生的家庭压力感要高于女生, 这是因为男生一般被视为家庭的接班人, 男生对家庭负有更高的责任, 父母对儿子寄予的期望也高于女儿, 特别是在农村贫困家庭, 克服了重重困难才将孩子送进大学学习, 而且对于这样的家庭, 祖祖辈辈好不容易出一个大学生, 这个大学生可以说是光宗耀祖, 家里对这个大学生寄予的厚望可想而知, 那么在这些家庭里的贫困生自然压力就更大, 所以来自农村的贫困生家庭压力感要大于城市的贫困生。

(五)贫困生人际交往普遍敏感多疑

古希腊哲学家亚里士多德说过: “一个生活中社会之外的人, 同人不发生关系的人, 不是动物就是神。”社会中的人总是处于一定的社会关系之中的, 人际关系的好坏不仅仅是一个人心理健康水平、 社会适应能力的综合体现, 而且在很大程度上影响着一个人的生活质量和事业的拓展。可见, 人际交往对人的重要性。

从统计结果看出, 能够自然坦诚与身边同学交往的贫困生比例很少, 绝大部分贫困生在交往过程中都有一定的敏感性, 少数贫困生交往极其敏感, 这反映出贫困生们既渴望被理解, 又害怕误解的矛盾心理。由于贫困生们生活上的拮据, 他们都需要接受外界一定的资助, 他们不敢也不愿把外界的资助用在人际交往中的物质支出上, 他们一方面希望同学可以理解这些, 另一方面又担心同学们误解, 认为他们“小气”、 “吝啬”等等, 这些矛盾的心理使得他们在人际交往中过于担心、 焦虑。

女生在人际交往敏感性上平均得分低于男生, 这说明男生在人际交往过程中比女生更敏感。女生相比男生来说, 性格要外显、 活泼, 同时她们也愿意与身边的朋友谈心, 倾诉自己的想法, 她们的问题能够得到及时的发泄和解决。而男生性格比女生内隐, 他们不习惯于将自己的问题告知身边的人, 在人际交往技巧上也比女生缺乏, 男生特别在与异性交往过程中存在敏感, 一方面他们生理上已经成熟, 渴望异性, 也希望被异性所吸引, 但由于经济地位的不利处境引起他们的自卑和不自信, 使他们在与异性交往中处于矛盾、 焦虑之中。

城市贫困生在人际交往敏感性上平均分高于农村贫困生, 这说明城市贫困生比农村贫困生在人际交往过程中更敏感。大学校园中, 学生的来源多种多样, 既有贫困生的存在, 同时也存在很多家庭条件非常富有的学生, 这些富有的学生既有大城市的, 也有来自农村的, 城市贫困生在交往过程中对自己即来自城市又贫困的身份更加矛盾, 他们既想保持城市生活的习惯和方式, 又因为实际条件的不允许, 而经常陷入困扰, 同时城市的贫困生一直生活于繁华的都市生活中, 他们对社会的各种不良习气更容易沾染和学习, 他们的爱慕虚荣心理、 盲目攀比心理造成了他们在实际的交往过程中非常在意别人的看法。有些城市贫困生为独生子女, 在家缺乏与兄弟姐妹的相处经验, 有时别人一句无关的话语也能引起他们的关注, 觉得是针对自己的。另外, 由于城市社会交往都是以实用主义为交往价值取向的, 所以城市贫困生把其他同学的主动和友好交往看成是带有目的性的, 认为别人的交往动机是不怀好意的, 加上城市人更加注重个人隐私权的保护, 所以城市贫困生对于交往中涉及隐私的事情非常在意敏感, 从而常使得城市贫困生在交往中处于敏感状态。

而农村贫困生由于生活于农村较淳朴的环境中, 较少受到社会不良习气的影响, 虽然他们也会在人际交往中由于自己的不利处境而担心, 但相比城市贫困生来说, 他们显得较单纯, 所以敏感度没有城市贫困生高。

(六)贫困生在人际交往中常处于被动地位

心理学家马斯洛认为良好和谐的人际关系是人的基本需求之一。心理学家经实验研究证明, 对于任何一个人来说, 正常的人际交往和良好的人际关系都是其心理健康发展, 生活幸福的必要前提, 是个体社会化和人格健全发展的重要条件。

因为经济拮据, 贫困生在人际交往中不敢大胆从容, 在交往中不敢主动, 甚至完全是被动的。贫困生大多来自经济落后地区, 他们见识少、 知识面窄, 生活单调, 交往面窄, 进入大学面对繁华的城市生活, 他们身心都表现出诸多的不适。由于经济原因, 他们设法节俭, 有意回避一些需要经济花费的活动, 如聚餐、 集体郊游、 避免参加同学的生日活动, 社会活动较少, 文化生活单调, 经济状况常使得贫困生不敢主动交往, 而这又使得他们与身边同学交流的机会减少。

女生较男生交往主动, 女生具有较好的语言表达能力, 能够较好的与身边同学进行交谈, 而且女生在性格上比男生较活泼, 女生之间的交往活动相对比男生要多, 女生较男生交往主动还表现在与异性交往上, 女生能够较自然大方的对待和进行异性之间的交往, 而男生对于异性交往处于害羞、 不知道如何适当的与异性交往而常处于被动状态。

城市贫困生的交往主动性弱于农村贫困生, 这是因为城市贫困生一直生活在城市, 受城市社会交往文化的影响较大。一是城市空间布局的设置使得城市人们交往较少, 大家大都处于自己的圈子, 即使住在同一单元可能也互不认识, 城市贫困生从小生活于这样的环境, 所以主动交往的欲望较小。二是城市社会交往主要是以业缘、 趣缘交往为基本的交往模式。现代城市, 社会分工复杂多样, 社会组织的核心是企业, 职业身份是城市居民最主要的身份, 城市居民社会交往活动有很大部分和职业活动相联系, 业缘交往成为人们最主要的交往模式。[4]同时, 城市居民可以根据自己的兴趣爱好选择交往对象, 所以城市中“同事”、 “朋友”成为主要的交往圈。交往主体选择性加强使城市人更愿意, 也更容易和相同社会阶层、 相同社会特征的人交往, 结果是, 同质人群交往密切, 形成一定的“交往圈”, 而和不同社会阶层人群形成相对社会隔离。三是城市社会交往奉行实用主义的交往价值观。在现代城市中, 社会交往的目的性很强, 有目的交往甚至被看成一种资源。与之相适应, 处朋友是为了有朝一日能用得着对方。所以城市贫困生由于受大的城市交往文化的影响, 只愿意选择在自己的小圈子中进行, 同时受交往实用主义的影响, 只有在有需要的时候才会主动进行交往。

(七)贫困生普遍具有较高的感恩意识与感恩态度

贫困生在完成学业的过程中, 都不同程度的接受了国家、 学校及社会各界不同形式的帮助, 外界的帮助使贫困生能够顺利的完成学业, 帮助他们成为社会有用之才。这些让贫困生感受到社会的温暖, 他们对来自社会的关爱和资助有发自肺腑的感激之情, 他们深知“滴水之恩, 涌泉相报”, 也希望努力学习成为有用之才将来回报社会。大部分贫困生都具有这种感恩的心态, 这也是高校在贫困生工作中取得的主要成就之一。

农村贫困生具有较高的感恩意识, 农村贫困生很珍惜自己能够走出农村接受高等教育的机会, 对于帮助自己的人更是充满感激, 所以他们的感恩意识很强, 而城市贫困生的感恩意识要弱于农村贫困生, 城市贫困生由于身处人情冷漠的大都市, 他们见惯了有钱人挥霍奢侈的生活, 这让他们深刻的体会到贫富悬殊的差距, 使得一部分贫困生片面地认为贫困主要是政策欠缺造成的贫富差距, 认为社会是不公平的, 自己是不幸的, 他们更多的倾向于认为国家和社会对贫困生的资助是理所当然的, 接受捐助是天经地义的, 因为贫困生本来就处于社会的弱势地位, 国家给贫困家庭发放救济金, 那么贫困生在学校中也可以享受各种优惠待遇, 所以他们的感恩意识要低于农村贫困生。

四、 结论

贫困生自我效能感较高, 积极乐观, 但实际生活中存在许多引起他们情绪困扰的问题, 同时由于经济、 学业的压力使得他们躯体感受较差, 有失眠、 厌食等症状。

贫困生大多能感受到家庭的支持, 同时也能正确的认识家庭, 对家庭有一种归属感, 能感激父母对自己所做的一切, 但同时家庭压力较大, 希望自己能够改变家庭的现状, 家庭压力上男女生存在差异显著, 男生家庭压力大于女生。

贫困生人际交往主动性较差, 大多处于被动地位, 男女生在人际交往主动性上存在差异显著, 女生比男生交往要主动、 农村比城市贫困生较主动; 贫困生在人际交往过程中存在敏感的问题, 男生比女生更敏感, 城市贫困生比农村贫困生较敏感。

贫困生大多具有感恩意识和感恩态度, 但在不同年级和生源上存在差异显著: 年级越低, 感恩意识越强, 农村贫困生感恩态度好于城市贫困生。

参考文献:

[1] 黄旭辉. 高校贫困生心理问题探因与心理脱贫 [J]. 技术监督教育学刊, 2007(1): 47-51.

[2] 王力东. 广东省国家助学贷款调查研究 [J]. 高教探索, 2008(2): 84-86.

[3] 皮连生. 教育心理学 [M]. 上海: 上海教育出版社, 2004.

[4] 王苍龙. 我国城市人际关系特点探究 [J]. 消费导刊, 2009(3): 10-11.