全球价值链视角的武汉城市圈产业体系构建3

——推动武汉城市圈低碳经济发展

冯碧梅 刘传江

(1.武汉大学中国中部发展研究院,湖北武汉430072;2.武汉大学经济发展研究中心,湖北武汉430072)

全球价值链视角的武汉城市圈产业体系构建3

——推动武汉城市圈低碳经济发展

冯碧梅1,2刘传江2

(1.武汉大学中国中部发展研究院,湖北武汉430072;2.武汉大学经济发展研究中心,湖北武汉430072)

从全球价值链的视角分析武汉城市圈产业体系构建,提出发展低碳经济是城市圈融入更大区域乃至全球价值链,不断朝着全球价值链的高附加值环节攀升,具有持久的生命力和强大的竞争力的途径。在文中,通过湖北近20年来的能源消耗情况计算出碳排放量,据此发现城市圈碳轨迹,并提出构建产业体系的策略。武汉城市圈近中期应该把提高能效和碳生产率作为核心,不断降低能源消费强度和碳排放强度,努力减少CO2的排放的增长率,实现碳排放与经济增长的逐步脱钩。产业结构的调整是发展低碳经济的重要途径。因此,城市圈要走新型工业化道路,建设低碳经济,工业结构升级调整任务迫切。同时,进行有利于碳减排交易的机制体制创新;进行有利于EET(能源环保)产业发展的机制创新;进行有利于推动EMC(能源合同管理)模式的机制体制创新;进行有利于科技创新的机制体制创新。

全球价值链;武汉城市圈;产业体系;低碳经济

2007年12月,国家批准武汉城市圈为“两型社会”建设综合配套改革试验区,这是改革开发30年来湖北武汉发展面临的最大一次历史机遇,武汉城市圈由此进入全国新一轮改革试验的最前沿,进入探索新的产业发展的最前沿。低碳经济是发达国家为应对全球气候变化而提出的新的经济发展模式,它强调以较少的温室气体排放获得较大的经济产出。从长远来看,低碳经济与武汉城市圈“两型社会”的发展目标是一致的[1]。低碳经济倡导以较少的温室气体排放实现经济发展目标,强调经济发展与环境保护相协调。从技术经济特征看,低碳经济在实质上是提高能源效率和清洁能源结构的问题,核心是能源技术创新和制度创新。这一技术经济特性与武汉城市圈建设“两型社会”,转变经济增长方式,走新型工业化道路,降低污染排放等做法是一致的。因此,武汉城市圈应以建设“两型”为契机,发展低碳产业,加快产业升级和产品、产业结构调整,改善不合理的能源结构,提高资源和能源的利用效率。在可持续发展的框架下,城市圈应把低碳发展作为建设资源节约型、环境友好型社会的重要内容,并将发展低碳经济作为走低碳之路的重要载体,纳入可持续工业化和可持续城镇化的具体实践中。

1 全球价值链(GVC)的视角

全球价值链是从全球的视角来研究产业链条的空间配置,从全球价值链各个价值环节的等级体系来看,任何一个地方产业集群的发展战略只有一个选择,即不断朝着全球价值链的高附加值环节不断攀升,而这种攀升的结果就是需要自愿或被动地不断将不适合已经改变了的地方发展环境的原有价值环节从地方产业集群中分离出去。这实际上,一方面是地方产业集群沿着全球价值链不断升级发展的一种表现;另一方面,也是随着时间推移不同等级价值环节的空间分化和再构的一个过程[2]。产业集群的发展也必须与全球价值链或全球市场的大背景相结合,只有融入更大区域乃至全球价值链,不断朝着全球价值链的高附加值环节攀升,产业集群才具有持久的生命力和强大的竞争力[3]。在新型国际分工格局下,一个国家或地区国际分工地位的提升,将主要表现为产业链条或产品工序所处地位及增值能力的提升上。[4]无论同一产业内水平型分工,还是同一产品内不同工序或零部件的垂直型分工,都以产业链的分工为特征。

低碳能源技术种类繁多,但大致都可以归结为这几个方面:提升能效技术、节能技术、可再生能源和新能源技术、温室气体减排技术等[5]。现在全球已经有50多家金融机构投资13亿美元进行低碳技术开发,以期在低碳经济方面占领技术制高点。这些低碳技术广泛涉及石油、化工、电力、交通、建筑、冶金等多个领域。涵盖内容有煤的清洁高效利用、油气资源和煤层气的高附加值转化、可再生能源和新能源开发、传统技术的节能改造、二氧化碳的捕集和封存等。随着低碳技术的突破,能源产业的价值链分布可能会发生变化,那就是价值可能分布在高技术产业领域,向最掌握低碳经济核心技术的环节和链条倾斜,而非目前向资源型企业倾斜。当今全球经济日益复杂多变,发达国家对发展中国家的经济制裁也越来越隐蔽,如今一场以新能源革命和低碳经济为主题的绿色浪潮正在席卷全球,低碳经济和新能源战略成为西方发达国家占领新的国际市场竞争制高点、主导全球价值链的新王牌。我国传统的出口产品是高能耗类的,现在要更关注出口商品的转型,否则中国经济中的结构问题就无法解决,也将会越来越多受到“碳关税”之类的压力。如果武汉城市圈无法向价值链的高端攀升,而是继续沿用高消耗的粗放发展模式从事低附加值的环节,那么就不可能有更广泛的市场和增长空间。

“两型社会”的建设,取决于经济发展方式的转变,其中最关键的问题是把节能减排落实到实处,这是建设“两型社会”的一个必须的起点,也只有这样才真正走向新型工业化。但以现有方式进行节能减排,任务仍很艰苦。现有的节能减排方式一是对高消耗、高污染的小企业进行关闭,二是对污染企业进行技术改造,特别是增加后处理措施如尾气回归,废气净化、废渣利用等。但是武汉城市圈是包括武汉在内的其他一些城市都是湖北的老工业基地,产业结构偏重,不可能关闭所有的高耗能、高污染企业,而对污染企业改造所需的投入又偏大,难堪重负。有数据表明,2007年1-9月,由于结构运行惯性,湖北“两高”行业投资仍然较大,仅黑色金属冶炼及压、延加工就达114.3亿元。如果在现有结构上搞“节能减排”。不论措施如何得力,到“十一五”末期,总的“三废”排放量在现有总量上还会增加20%,到“十二五”期间可能更严重。因此应改变现有的减排方式,进行工业结构升级以降低碳的排放量,从而实现城市圈“两型社会”建设。

2 低碳产业发展的先进经验借鉴

发达国家在低碳产业发展、低碳技术研发等方面先行一步。欧盟大幅削减温室气体排放量和化石能源消费量。欧盟各国积极响应,如英国开征气候变化税、实施可再生能源配额政策,争取在“减排量分担协议”之外,再减排4.5%;法国考虑增设CO2排放税,大幅度增加核能、风能及太阳能等可再生能源的使用比例,大力发展高速铁路,冻结高速公路建设;瑞典大力推行“环保车计划”;德国将环保技术产业确定为新的主导产业重点培育,计划在2020年赶超传统的汽车及机械制造业,成为第一大产业。丹麦则在全球率先建成了绿色能源模式,成为了世界低碳经济发展典范——石油和煤消费量减少了36%,天然气消费比重达到20%,可再生能源和风能比重超过35%,在过去30年中GDP增长160%,而总能耗仅有微小增加,同期CO2排放量则减少约17%,形成了由政府、企业、科研、市场关联、互动的绿色能源技术开发社会支撑体系。日本加快开发可再生能源和清洁技术。日本化石资源严重短缺,多年来一直积极开发太阳能、风能、潮汐能、水能、地热能、核能和生物质能。

张家口市积极淘汰电力、造纸、钢铁、建材等高耗能、高污染行业落后产能,在项目准入方面,严把审批关口,提高准入门槛,不再上高耗能、高污染和资源性项目。从制度上鼓励节能减排,严格实施新增项目能耗审核制度和能源审计制度。对完成节能目标任务的企业,按其能耗在全区能耗总量所占比重进行重奖;对不能完成目标任务的企业进行重罚。河北省保定市已集聚新能源企业近200家,依靠知名龙头企业,初步建成光伏、风电、输变电、储电、节电、电力自动化六大产业体系。此外,北京环境能源交易所、上海环境能源交易所和天津排放权交易所也已相继成立,更多类似的碳交易平台也在紧张筹备中。江西、湖北、山东等地还在积极谋划组建低碳集团公司,建立低碳经济区。

3 对武汉城市圈碳排放的测算

3.1 碳排放的测算方法

碳排放量的基本公式[6]为:

式中,C为碳排放量;Ci为i种能源的碳排放量;E为一次能源的消费量;Ei为i种能源的消费量;Y为国内生产总值(GDP);P为人口。

CO2排放可分为自然排放和人工排放,人工排放是由于人类活动引起的CO2排放,主要包括化石燃料消耗、生物质燃烧等,其中化石燃料消耗所排放的CO2占95%以上。由于本研究主要是工业行业的碳排放,所以以化石燃料消耗为主要碳源,工业行业碳排放估算公式为:

其中:Et为碳排放量;Ef为煤炭消耗量;δf为煤炭消耗的碳排放转换系数;Em为石油消耗量,δm为石油消耗的碳排放转换系数;En为天然气消耗量,δn为天然气消耗的碳排放转换系数[7]。由于城市圈内数据不全,所以以湖北省的数据代替。

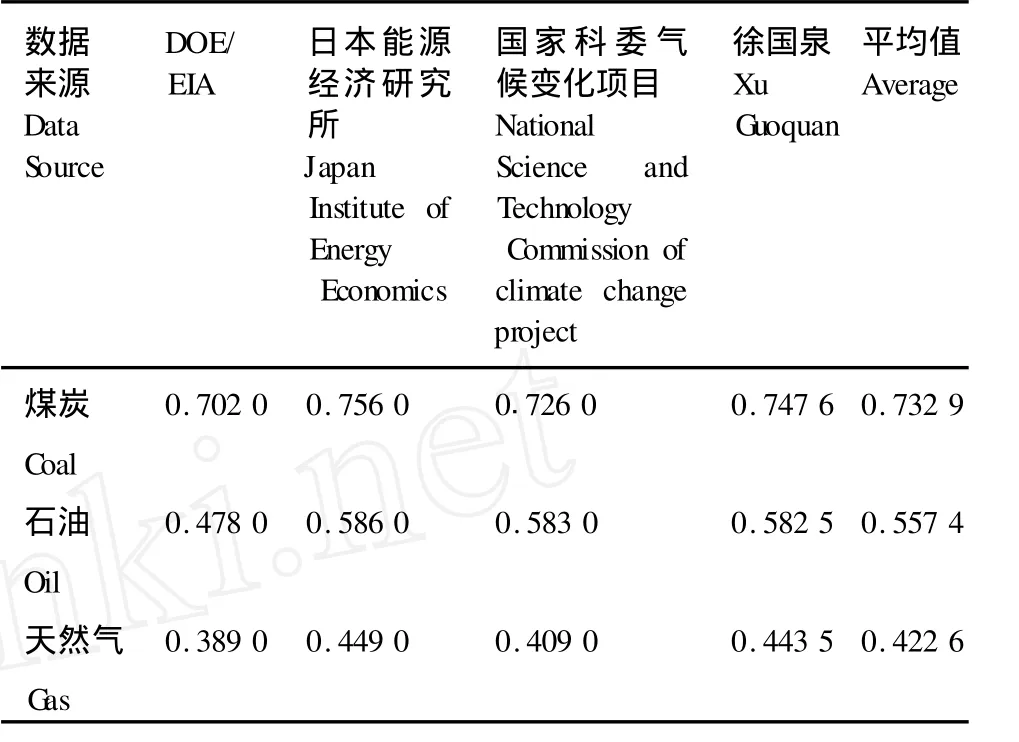

这里采用的计算公式主要参考了徐国泉等人提出并改进的碳排放量分解模型中的算法,由于该公式的算法已经得到认可,因此采用该公式计算得到的碳排放量是可靠的[8]。通过查阅有关文献,收集有关能源消耗的碳排放系数并进行比较计算,最终取平均值确定为各能源消耗碳排放系数[9](表2)。

3.2 碳排放测算数据来源及结果

根据《新中国五十五年统计数据汇编》、《中国能源年鉴》、《中国统计年鉴》(1989-2009)数据测算湖北省近20年来碳排放量(表3)。

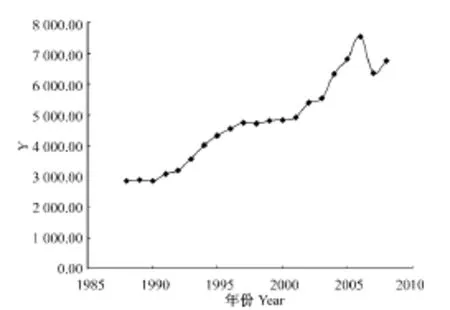

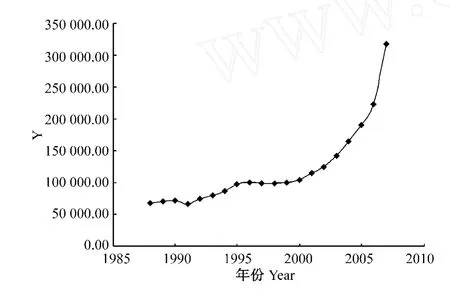

从时间层面来看,湖北省碳排放量呈现出逐年上升的趋势。其中,全国的年均增长率为6.35%,湖北省年均增长率为6.64%。此外,湖北省碳排放呈现出明显的阶段性特征:1988-1990年是缓慢增长阶段,1990-2001年是较快增长阶段,2001-2006年为快速增长阶段,2007-2008年为减缓阶段。

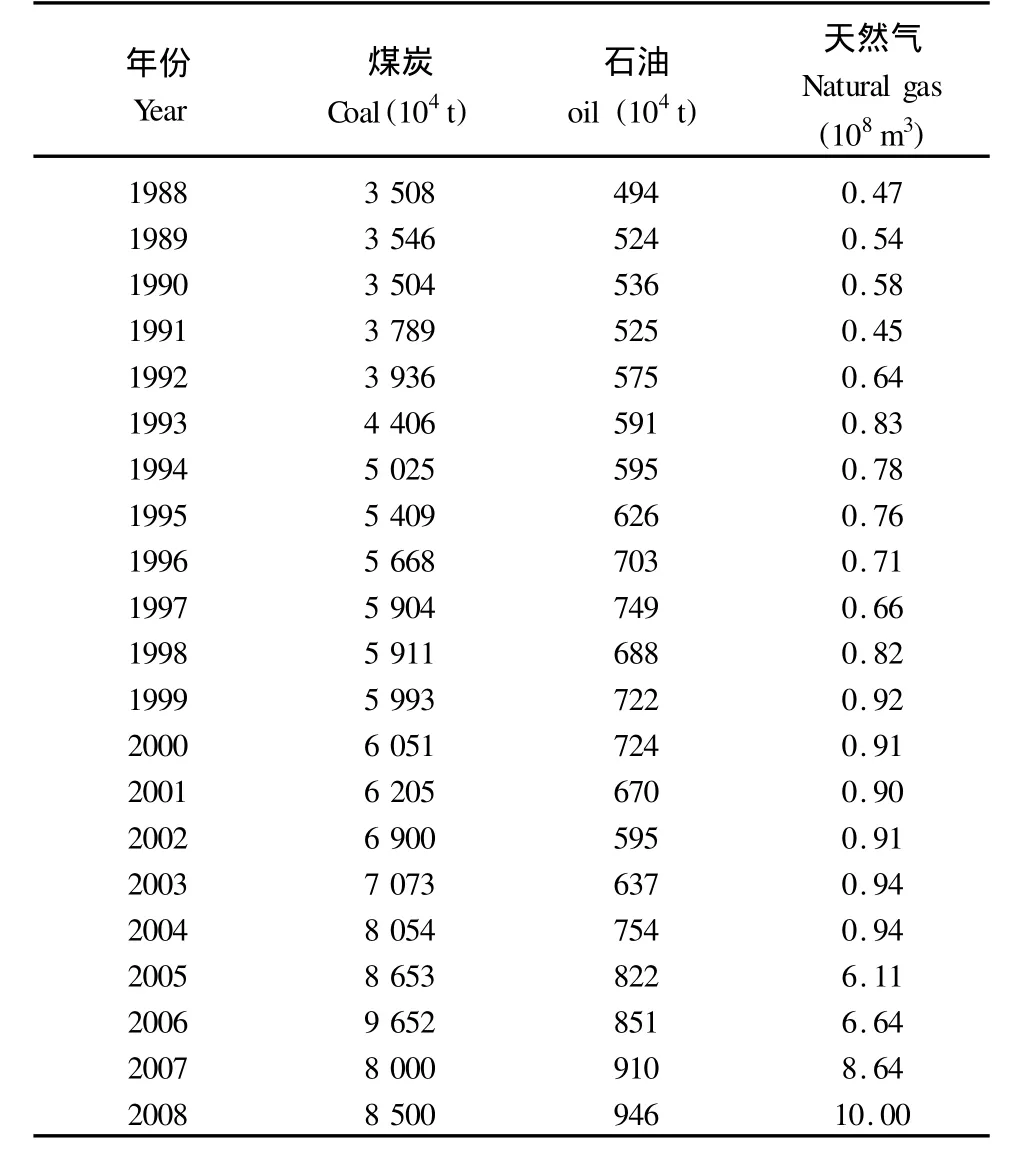

表1 湖北省1988-2008年能源消费情况Tab.1 The Energy consumption in Hubei Province from 1988 to 2008

表2 湖北省经济发展中的能源消耗碳排放系数Tab.2 Hubeiπs energy consumption of carbon emission factorwithin economic development

4 武汉城市圈低碳产业体系构建

产业的全球价值链,穿透、跨越国家和区域的边界,在不同规制限定和不同区域社会文化条件的影响下,把彼此分工与协作的地方产业网络整合起来,形成一种“非连续性”的地域空间经济结构。在激烈的全球竞争中,武汉城市圈只有面对全球挑战,不断调整发展战略、不断创新,并持续升级,才能在全球经济中获益。特别是很多发展中国家的企业集群,它们在全球价值链中停留于价值实现的低端环节,创造价值能力有限,留住价值能力薄弱,同时在全球产业联系中处于受支配地位,被动地跟随名目繁多的国际产业标准。这些企业集群在低成本优势消失之后,单纯的价格竞争使它们很难在全球市场上长久立足,更谈不上从全球产业联系中获益。因此,对于处于中国中部武汉城市圈的产业来说,近中期应该把提高能效和碳生产率作为核心,不断降低能源消费强度和碳排放强度,努力减少CO2的排放的增长率,实现碳排放与经济增长的逐步脱钩。

表3 湖北省碳排放情况Tab.3 Carbon emissions in Hubei Province(104 t)

为了发展低碳产业,以便更好地嵌入全球价值链,武汉城市圈综合改革试验区,其名称围绕“两型社会”应转变发展观念,应设计出各种生态友好的政策,并借助强大的制度能力把它们推行下去,才能真正形成资源节约型、环境友好型的产业结构与发展方式,引导可持续消费,推进生态文明建设。在资源节约、环境保护方面,武汉市及周边部分城市属于老工业基地,产业机构偏重型化,经济增长方式较粗放,能耗较高,排污压力较大,节能减排的任务重。所以,应重点改革资源节约、环境保护的管理体制。

图1 湖北省碳排放情况Fig.1 Carbon emissions in Hubei Province(104 t)

图2 中国碳排放情况Fig.2 Carbon emissions in China(104 t)

4.1 进行有利于产业结构优化升级机制体制创新

发展具有低碳特征的产业,建立限制高碳产业的市场准入的机制体制。目前武汉城市圈三次产业结构尚不合理。经济增长仍依赖于第二产业,第二产业尤其是工业的发展对整个区域经济仍旧起着至关重要的支撑作用,作为低能耗的第三产业比重尚发展不够。当前武汉城市圈要瞄准低碳能源和低碳能源技术,积极开展研究开发和示范工作。一方面依托现有最佳实用技术,淘汰落后技术,推动产业升级,实现技术进步与效率改善;另一方面大力推动相关技术创新,包括碳捕获和碳封存技术、替代技术、减量化技术、再利用技术、资源化技术、能源利用技术、生物技术、新材料技术、绿色消费技术、生态恢复技术等,通过理论、原理、方法、评价指标等方面的创新,寻求技术突破,以更大限度提高资源生产率及能源利用率。

在工业结构方面,轻、重工业比例失调,重工业比重过高。产业结构的调整是发展低碳经济的重要途径。因此,要走新型工业化道路,建设低碳经济,工业结构升级调整任务迫切。要建立产业分工引导机制,制定和实施城市圈产业发展规划和产业流动指南,组建城市圈产业发展基金、工业担保公司,引导投资方向;建立产业转移的利益共享和补偿机制;综合运用财税、土地、信贷等政策,建立发展“两型”产业的激励约束机制,构建中西部先进制造业、高新技术产业和现代服务业、现代农业集聚区和产业高地。要办好高新技术产业园区、现代服务业聚集区、文化产业集群,进一步优化产业结构,促进产业升级。

4.2 进行有利于碳减排交易的机制体制创新

碳减排交易是一些低碳排放量者向碳排放量配额不足者出售自己的配额,以降低高碳排放量者的减排成本,做到节能减排。是推行环境资源有偿使用的重大举措,其通过市场机制,使开发、利用、污染、破坏环境资源的生产者、消费者承担相应的经济代价,从而将环境成本纳入各级经济分析和决策过程,促使开发、利用、污染、破坏环境资源者从自身利益出发,选择更加有利于环境资源的生产、经营和消费方式。

2009年3月,以推行环境资源有偿使用和交易的华中地区第一家环境资源交易机构——湖北环境资源交易所在武汉建成。根据规定,全省企业初始排放权将以2008年10月为分割点,在此之前已经存在的建设项目,各地方环保部门将无偿分配排污权,企业不用另外付费。在此之后,由国家和省环保部门审批的建设项目,有需要新增的污染物排放量,将实施有偿分配。各企业获得污染物排放指标后,若超标排放则需要购进相应指标的“排污权”,若通过清洁生产或污染深度治理减少排污后,即可将其节余的排放指标进行转让,出售给其他企业获取市场收益,也可以自行储备。

4.3 进行有利于EET(能源环保)产业发展的机制创新

新能源与环保技术(Energy and Environment Technology,简称EET)产业正在成为全球产业发展的热点。武汉城市圈发展EET产业,顺应了全球产业发展趋势和新能源技术革命的潮流,切中了湖北乃至国家中长期发展面临的能源紧缺这一要害问题,能为“两型”社会建设和全国的节能减排环境保护提供强有力的产业及技术支撑;同时,又能有效发挥湖北的科教优势,引导海内外EET产业的创新资源向湖北武汉集中。

大力发展新能源与环保产业,是实现资源节约、环境友好的技术和产业基础,是推动发展方式转型的核心。重点依托青山环保产业基地,突破性地发展以生物质能、太阳能光伏、半导体照明、风力发电、节能装备、电力环保、水环保、循环经济等为重点的EET产业,培养一批大中型企业,力争用3到5年的时间,使新能源与环保产业发展成为新的支柱产业。要加大财政、税收政策扶持力度,运用资本市场,支持EET产业发展。

4.4 进行有利于推动EMC(能源合同管理)模式的机制体

制创新

“能源合同管理”根据客户的实际情况,为客户提供节能项目的能源审计、节能改造方案设计、能源管理合同的谈判与签署、原材料和设备采购、施工、运行、保养和维护的一条龙服务。其运作模式有:节能效益支付型、节能量保证型、节能效益分享型、设备租赁型、能源费用长期托管型等。这种模式的实质:是一种以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的市场化多赢投资方式,它允许用户使用未来的节能收益为设备升级换代,以降低运行成本。

有关部门应制定和实施合同能源管理的培训计划,充分认识合同能源管理的运作机制,使EMC产业尽快成长起来。要制定和规范合同能源管理的制度体系。一方面,将政府节能管理和节能改造纳入同级财务预算,坚持依法管理与政策激励相结合,加快合同能源管理机制的实现;另一方面,规范EMC进入政法机构节能改造市场的资质要求。学习国外经验,实行准入制度,挑选有资质的EMC进入;编制政府机构节能的项目指南,推动节能产品认证和能效标识管理制度的实施,保证节能效果的实现。加快政府能源管理机制的转变,以市场带动节能效率的提高。节约能源是国际经济发展的大趋势,合同能源管理的市场机制模式将对节能产业的形成起到巨大的作用,应以此为契机加快政府节能机制的转变,建立与社会主义市场机制相适应的节能法规体系、政策支持体系、技术服务体系、监督管理体系和节能信息发布制度,加快城市圈节能产业的形成和发展。

4.5 进行构建绿色信贷(GC)体系的机制体制创新

2007年7月,环保总局、人民银行、银监会三部门联合提出了《关于落实环境保护政策法规防范信贷风险的意见》,期望通过市场的方式形成一架有力的遏制环境污染的经济金融杠杆——“绿色信贷”。它要求各商业银行、政策性银行及城乡信用社等金融机构依据国家的环境经济政策和产业政策,对研发、生产治污设施,从事生态保护与建设,开发、利用新能源,从事循环经济生产、绿色制造和生态农业的企业或机构,提供贷款扶持并实施优惠性的低利率;而对污染生产和污染企业的新建项目投资贷款和流动资金,进行贷款额度限制并实施惩罚性高利率的政策手段。

绿色信贷是环保部门和银行业联手抵御企业环境违法行为,促进节能减排,规避金融风险的重要经济手段。应为实施绿色信贷做好充分的准备(战略准备、政策准备、人才准备、组织机构准备、产品准备);商业银行与政府监管部门共同着力,构建绿色信贷激励机制;规范政府行为,为绿色信贷推行扫清地方保护主义障碍;加强与环境利益相关者的联系与互动,营造良好的绿色信贷实施环境。

4.6 进行有利于科技创新的机制体制创新

研究制定促进低碳产业发展的技术创新政策,加强政府部门之间、企业之间以及政府和企业之间的协调,用好低碳经济专项资金,加大科技研发经费、企业技改和挖潜改造资金对低碳经济技术研发的投入力度,积极扶持企业技术研发和技术改造。

首先,加大低碳产业关键技术研发力度。鼓励企业创建低碳经济技术重点实验室、研发中心,重点开展低碳经济技术攻关,主要包括资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、有毒有害原材料替代技术、各类废弃物回收处理技术、延长产业链和相关产业链接技术、废弃物“零排放”技术、可回收利用材料和回收处理技术、废旧家电拆解处理技术、中水回用技术、新材料和新能源开发利用技术、清洁生产技术、水污染综合治理技术等。在研发新技术的同时,加快高新技术对传统产业的技术改造和提升。加快发展低碳经济的清洁生产技术、环境污染治理技术和资源综合利用技术的开发研究和推广应用。

其次,积极推广生态设计。从设计源头开始,推进以产品生命周期全过程资源节约和环境影响最小为基础的绿色产品生态设计,以绿色材料产品、可拆解循环产品、节能节水型产品、环境无害化产品、功能替代型产品为重点,促进产品结构优化升级。

最后,充分发挥科技人才作用。完善与市场经济体制相适应的用人机制,鼓励高等院校和科研院所积极培养循环经济建设所需各类人才。积极创造条件吸引省内外、国内外专门人才,加快培养与引进发展绿色产业急需的科技创新人才和高层次管理人才。

References)

[1]辛章平,张银太.低碳经济与低碳城市[J].城市发展研究,2008,(4):100.[Xin Zhang ping,Zhang Yintan.Low Carbon Economy and Low Carbon City[J].The Development of City,2008,(4):100.]

[2]UNIDO.Industrial Development Report 2002/2003[R].Overview:Competing Through Innovation and Learning,2002,(8):19.

[3]陈柳钦.产业集群合理有序发展需要政府有所作为[J].信贷乡镇,2009,(3):18-21.[Chen Liuqin.Reasonable and Orderly Development of Industrial Clusters Require GovernmentMake a Difference[J].Credit Township,2009,(3):18-21.]

[4]张二震.当前国际分工、产业转移新特点与江苏对策[EB/OL].http://www.tt91.com.[Zhang Erzheng.The Current International Division of Labor,Industry,The Transfer of New Features and Jiangsu Countermeasures.http://www.tt91.com.]

[5]刘志彪,张少军.中国地区差距及其纠偏:全球价值链和国内价值链的视角[J].学术月刊,2008,(5):49-51.[Liu Zhibiao,Zhang Shaojun.Chinaπs Regional Disparity and Its Correction:Global Value Chains and the Domestic Value Chain Perspective[J].Academic Monthly,2008,(5):49-51.]

[6]Johan A,Delphine F,Koen S.A Shapley Decomposition of Carbon Emissionswithout Residuals[J].Energy Policy,2002,30:727-736.

[7]韩雪梅,刘欢欢.我国生态消耗与经济发展的动态比较研究—关于西部地区发展低碳经济的考量[J].兰州大学学报,2009,(3):118-120.[Han Xuemei,Liu Huanhuan.Chinaπs Ecological Consumption and Economic Development of Dynamic Comparative Study:The Development of the Western Region on the Low2carbon Economy Considerations[J].Journal of Lanzhou University,2009,(3):118-120.]

[8]徐国泉,刘则渊,姜照华.中国碳排放的因素分解模型及实证分析:1995-2004[J].中国人口·资源与环境,2006,(6):158-161.[Xu Guoquan,Liu Zeyan,Jiang Zhaohua.Chinaπs Carbon Emissions Factor Decomposition Model and Empirical Analysis:1995-2004[J].China Population,Resources and Environment.2006,(6):158-161.]

[9]王雪娜.我国能源类碳源排碳量估算办法研究[D].北京:北京林业大学,2006:21-25.[Wuang Xuena.Study on Carbon Emission of Carbon Energy Estimation Methods in China[D].Beijing:Beijing Forestry University,2006:21-25.]

To Build Industrial System of Wuhan City Circle from Global Value Chain Perspective

FENG Bi2mei1,2LIU Chuan2jiang2

(1.Institute for the Developmentof Central China,Wuhan University,Wuhan Hubei 430072,China;2.Center for Economics Development research,Wuhan University,Wuhan Hubei 430072,China)

From the perspective of the global value chain,the article analyzed construction of industrial system of Wuhan city circle,and proposed that the development of low2carbon economy is the long2lasting and competitive way for the metropolitan area joining the larger regional and global value chains,and constantlymoving in global value chains throught higher value2added sectors.Through energy consumption of the past20 yearsof Hubeiprovince,the article calculated the energy consumptionof carbon emissions,and found out the carbon track in city circle,and accordingly put forward strategies to build industrial system.The industry in Wuhan city circle,in the nearmedium2term,should emphasize energy efficiency and carbon productivity,and continuously reduce the intensity of energy consumption and carbon emissions intensity,reduce the growth rate of emissions to achieve the gradual decoupling of carbon emissions and economic growth.Industrial structure adjustment is an important way for the development of low2carbon economy.Therefore,the city circle should take a new road to industrialization,including measures such as the building of low2carbon economy and the urgent upgrading and adjustment of industrial structure.At the same time,other measures are conducting a carbon emissions trading mechanism to facilitate institutional innovation,innovating EET(energy and environment)industry developmentmechanism,promoting innovation of the EMC(Energy contractmanagement)modemechanism,and conducting institutional innovation technological innovationmechanism.

global value chains;Wuhan city circle;industrial system;low2carbon economy

F062.2

A

1002-2104(2010)03-0067-06

10.3969/j.issn.1002-2104.2010.03.013

2009-11-30

冯碧梅,博士生,主要研究方向为经济与产业可持续发展。

3武汉大学985工程“‘两型社会’建设研究”创新平台研究成果。

(编辑:刘呈庆)

————不可再生能源