承前启后 稳步推进————专访月球应用科学首席科学家严俊

□ 本刊记者 张 涛

在我国“嫦娥二号”探月卫星发射前夕,月球应用科学首席科学家严俊接受本刊记者专访,全面介绍了“嫦娥二号”科学目标、探月对天文学研究的推动作用以及国家天文台所做的工作。他说,“嫦娥二号”是承前启后的,我的工作也一样。

问:“嫦娥二号”的科学目标是如何设定的?

答:人类探月大致分“探、登、驻”三个阶段。“探”就是对月球进行探测,“登”就是载人登月,“驻”就是在月球建立长期的基地。我们目前进行的是探月的第一阶段工程,分为绕月探测、软着陆探测和采样返回。

“嫦娥二号”是“嫦娥一号”和“嫦娥三号”的桥梁,原来是“嫦娥一号”的备份星,经过适应性改造研制而成,是为“嫦娥三号”提供先行性试验。“嫦娥二号”的科学任务是根据探月工程领导小组的要求,在原月球应用科学首席科学家欧阳自远院士直接组织下,由中国科学院牵头负责论证最后设定的。

问:“嫦娥二号”的科学目标与“嫦娥一号”区别是什么?

答:“嫦娥二号”科学目标是“嫦娥一号”的延续和深化。“嫦娥二号”的有效载荷,除了CCD立体相机,大多数都保留了原来的技术状态,或者只做很小的适应性改造。

“嫦娥一号”的科学目标从1993年开始论证,得到各方面专家的高度认同。所以在设定“嫦娥二号”的科学目标时明确了三项基本原则:一是坚持服务后续的工程;二是在探测上有所深入,探测精度上有所提高;三是在探测任务上有所取舍。

“嫦娥一号”主要是研制和发射我国第一颗探月卫星,初步建设一个月球探测航天系统,初步掌握绕月探测的基本技术,首次开展月球科学探测,为后续探月积累经验。“嫦娥二号”主要是为“嫦娥三号”开展先行性试验,增强探月能力,推动技术发展,对“嫦娥三号”的备选着陆区进行高精度成像,为后续探测做准备。

“嫦娥一号”有四大科学目标,研制了八种有效载荷:一是获取月表三维立体影像,这是由CCD立体相机和激光高度计完成的;二是探测月表的元素含量分布和物质组成,主要由伽马射线谱仪、X射线谱仪和干涉射线光谱仪完成;三是探测月壤特性,主要通过微波探测器探测月壤的厚度;四是探测地月空间环境和月球空间环境,这是由高能粒子探测器和太阳风离子探测器完成的。

在这个基础上,“嫦娥二号”的科学目标有所深化,主要不同有:第一,从发射来讲,“嫦娥一号”要经过调相轨道再进入地月转移轨道,“嫦娥二号”直接进入地月转移轨道。第二,“嫦娥一号”是距离月表200公里的圆形极轨进行探测,“嫦娥二号”是两种模式,一是在100公里的圆形极轨道探测,还要在一个近月点15公里、远月点100公里的椭圆轨道进行探测。第三,“嫦娥二号”开始探测时正好是太阳活动峰年。第四,“嫦娥一号”的寿命是一年,实际寿命是494天,其中环月运行482天,“嫦娥二号”的设计寿命是半年。第五,“嫦娥一号”奔月途中,由于单粒子锁定,有效载荷没有开机,“嫦娥二号”奔月过程中,部分科学有效载荷要开机,如探测地月空间环境的仪器,要对38万公里的空间环境进行探测。

问:“嫦娥二号”的科学探测仪器进行了哪些比较大的调整?

答:首先是CCD立体相机。“嫦娥一号”的分辨率是120米,这次提高到优于10米,对于“嫦娥三号”着陆区的探测要优于1.5米。为了达到这个目标,对有效载荷进行了适应性改造。与“嫦娥一号”相比,CCD相机是重新研制的,数据接收的码速率从3 兆提高到6到12兆,激光高度计测距的频率提到5赫兹。

对探测月球表面的元素含量和物质组成的伽马射线谱仪、X射线谱仪、干涉射线光谱仪,一是提高精度,大约4倍;二是正好在太阳活动峰年期间,性能会提高。

“嫦娥一号”设定探测14种月表元素,这次调整了,重点探测月表天然放射性元素,铀、钍、钾、硅、镁、钙、铝、钛等9种元素的含量。为此也进行了一些改造,更换了X射线谱仪和伽马射线谱仪的晶体,灵敏度有很大的提高。

在进行地月空间环境探测的时候,主要利用高能粒子探测器和太阳风离子探测器。由于单离子锁定事件,在飞行途中,“嫦娥一号”上的这两种仪器没开机,这次在奔月途中要开机,补充获取地月空间环境数据,为后续探月打下基础。

问:探月工程对天文学和基础科学有哪些促进作用?

答:探月工程不但促进了我国航天技术的跨越式发展,也促进了我国天文学和其他基础科学,如材料科学、环境科学、空间物理学、地质学的全面发展,还带动了这些科学的交叉融合渗透。

具体到天文学方面,探月工程的精密轨道设计,更加精确的测定需求,必然促进天体测量学和天体力学的深入发展。有一段时间,天体测量慢慢在萎缩,要不是航天工程和深空探测,就会更加萎缩了。

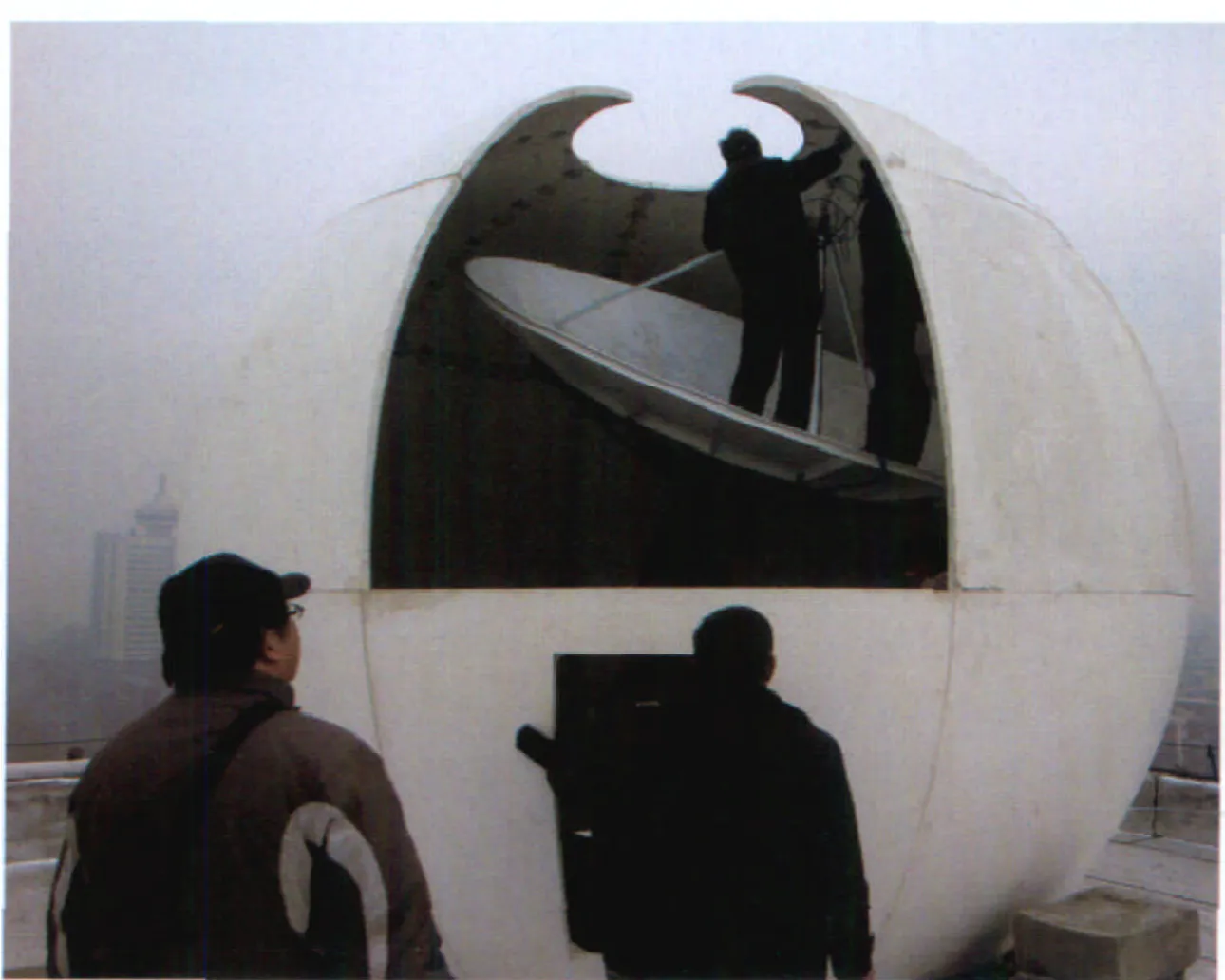

天线产品实施安装

月球探测还促进了深空探测科学、宇宙科学、行星科学等天文科学的深入发展。探月可以促进对太阳系演化的探讨,太阳系包括行星、彗星、小行星,还有月球。太阳系整个年代是40多亿年,月球在30多亿年前就停止活动了,保持了30多亿年的状态,可以从中研究整个太阳系的形成和演化历史。

月球没有电磁波和光污染,可以在月球建立全波段的天文台,实现天文学家的梦想。地球上由于电磁波的干扰,能进行天文观测的窗口很有限。我国的月基光学望远镜正在由国家天文台研制,与地面上的光学望远镜没什么不同,主要是为适应月球的空间环境做出相应的调整。

还有,在“嫦娥一号”研制的时候,我们天文界在云南昆明和北京密云建立了两个射电望远镜,这也是我国目前最大的两个射电望远镜,上海天文台还正在建立65米的,新疆乌鲁木齐还要建立80米的。此外还可以促进一些仪器的发展。

问:国家天文台是如何支持地面应用系统工作的?

答:地面应用系统是探月工程的五大系统之一,是一个源头,又是一个终结地。跟其他系统不一样,其他系统执行任务的期间比较短暂,地面应用系统是从始至终都在工作。

地面应用系统的任务包括牵头负责科学目标的论证与制定;负责科学探测计划的制定;负责卫星有效载荷的在轨运行管理;负责科学探测数据的接收、存储、分析、处理、各种数据产品的生产;各类数据图像的制作、各类数据产品的应用研究等;负责完成工程任务上规定的科学目标任务;牵头负责科学探测数据的深化研究与应用;依据授权,负责各类科学探测数据产品的发布。

国家天文台是全力支持地面应用系统工作的。首先在人财物方面提供保障支撑。地面应用系统现在大约有80多人的团队,最近又从国外引进了两个研究行星科学的专家,这是为今后开展对火星、金星、彗星和小行星的探测做人才准备。

天文台的党委书记一方面是地面应用系统的总指挥,也是探月工程总体部的主任,两个一把手亲自抓探月工程。

首席科学家并不是直接搞研究,而是要组织最好的科学力量开展研究。我作为新任的首席科学家也有一个不断学习的过程,特别是向前任首席科学家欧阳老师学习,包括向他们的学生学习。

“嫦娥二号”是承前启后的,我的工作也一样。