解码生命之迷——专访中国科学院院士、上海交通大学Bio-X中心主任、复旦大学生物医学研究院院长、中科院营养所研究员贺林

本刊记者 伍泠豫

解码生命之迷

——专访中国科学院院士、上海交通大学Bio-X中心主任、复旦大学生物医学研究院院长、中科院营养所研究员贺林

本刊记者 伍泠豫

在贺林和他的团队每一个人的心理,都有这样一条信条—— “做一件事,就要努力做到最好”。

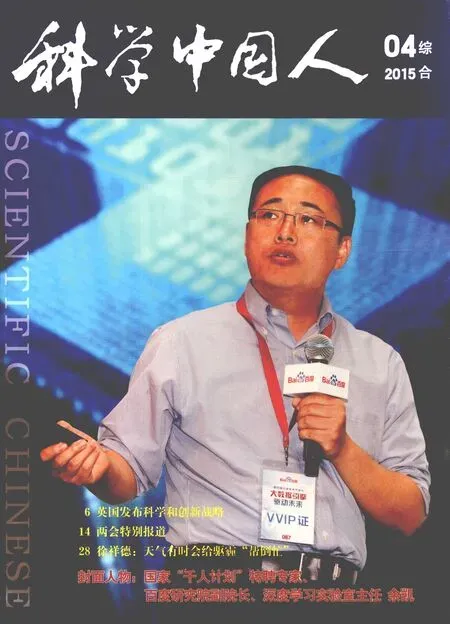

院士名片:

贺林 遗传生物学家,中国科学院院士,“长江学者”特聘教授,博导,上海交通大学Bio-X中心主任,上海交通大学学术委员会副主任,复旦大学生物医学研究院院长,2次获得国家973计划首席科学家,国家863计划专家。目前被聘为Biological Experiment and Medicine副主编, Psychiatric Genetics,Human Genetics等十多种国内外科学杂志的编委。

揭开了遗传界百年之迷——第一例孟德尔常染色体遗传病,率先完成了A-1型短指(趾)症致病基因精确定位、克隆、突变检测以及功能分析;发现了世界上第一例以中国人姓氏“贺一赵缺陷症”命名的恒齿缺失的孟德尔常染色体显性遗传病并成功地定位了该致病基因;最近对中国人精神分裂症患者的全基因组关联分析取得了有意义的进展。

先后荣膺:国家杰出青年奖、国务院津贴、香港“求是”杰出青年奖、上海科技精英奖、美国国家精神分裂症与抑郁症研究联盟(NARSAD)“杰出研究者”奖、“何梁何利”奖、发展中国家科学2009年度生物奖等。并且,还获得了教育部科学技术(自然科学)一等奖,上海市科学技术进步一等奖,国家自然科学奖二等奖。

没有一个人愿意自己患有遗传病,但对于研究遗传疾病的专家来说,用自己的名字命名一类遗传疾病却是一种荣誉,因为体现了新的发现和对新领域的贡献。我国首先获此殊荣的学者就是贺林院士及其合作者,以他们名字命名的“贺—赵缺陷症”是贺林为首的团队在世界上首次发现和报道的一种新遗传病,也是第一例正式以中国人姓氏命名的遗传病,由此结束了中国作为遗传资源大国而又从来没有自己发现和命名遗传病的尴尬局面,得到了世界公认。

陪同前国务院副总理李岚清和校党委书记马德秀参观Bio-X中心

那些青春瞬闪的日子——从“螺丝钉”到“海归”

1970年,当贺林还不满17岁时,就进入南京化纤厂,成为了一名工人。那时候,工人阶级处在“领导”的位置,社会提倡的是“螺丝钉精神”。但在繁忙工作的间隙,贺林的心里还是时不时会冒出一些小想法,他想,为革命机器做一颗螺丝钉固然好,如果能发挥螺丝钉以外更合适的作用,岂不是更好?虽然看不清前景在哪里,贺林还是挤时间读小说、跟着江苏电台学英语,补充知识的营养。由于弟弟的物理基础比较好,两人合作设计了一套自动水位控制系统,大大提高了工作效率。也因为这个缘故,贺林有幸代表工厂参加了南京市科学技术大会。

就这样,他对于科学的热爱与才能,总是不失时机地冒一冒,但彼时彼景,没有人知道这些气泡能否持续汇聚成一眼活泉,贺林也一样。

改变,总是漫长地让人心焦,但有时候,改变也突然地让人猝不及防。1977年,恢复高考的消息传来,让无数年轻人看到了一线希望,因出身问题连“工厂大学”都没机会被推荐的贺林也是其中之一。

然而,对于一个中学教育几乎一片空白的年轻人来说,离考试只有短短的三个月了,还要应对工作上的三班倒,学习新知识谈何容易?更不要说面对“千军万马过独木桥”的激烈竞争了。所幸的是,贺林当时的一位乒乓球友——何世同,由于文革,大学没念完就分到了同一工厂,但他具备非常好的中学数理化的功底。就这样,在他的帮助下,贺林开始跃跃欲试,并于1977年顺利通过了高考的初考分数线。虽然最终在12年积压的考生的强大竞争下落榜了,然而,在这次较量中,贺林看到了更实实在在、更有把握的希望。经过以后半年的继续准备,差不多仅有小学文化程度的贺林终于如愿以偿考入了大学。

时光一晃到了1991年,此时的贺林已经从英国佩士莱大学毕业,获得理学博士学位后,在英国爱丁堡大学和英国MRC爱丁堡人类遗传研究所工作五年。在那里,贺林有很多机会参加国际学术会议,接触到遗传生物学领域的前沿研究。贺林和一群聪明、执着的科学家合作共事、展开交流,大大开阔了视野,自身的科研水平也达到了比较高的层次。

宁静的英国生活使思想奔放的贺林渐渐地动起回国的念头,留在英国还是回到中国?成了贺林经常思考的一个问题。 这时,父亲的影响给了他一把有力的推动。

贺林的父亲是一位爱国的知识分子、林产化学专家,曾于1984年当选为中国大陆第一位世界林业科学院院士。1950年,在周恩来总理亲笔致函的感召下,父亲从澳大利亚回到祖国,参与新中国的建设事业。尽管后来在各种“运动”及“文革”中受到冲击甚至批斗,他始终对回国的选择无怨无悔。90年代初期,贺老先生赴英看望儿子时,谈到了在异国他乡为国效力的区别,在父亲的殷切希望下,贺林逐渐形成了把才华和智慧献给养育自己的热土的想法。他希望发挥自己的科研专长,用中国人的遗传样本,解决中国人自己的疾病。

贺林说,他一直非常感激邓小平,是他倡导的政策改变了自己的命运,使自己走上了科学研究的道路,开始寻求到螺丝钉以外更合适的作用。几十年一路走来,贺林不论在什么岗位上,不管取得了怎样的成绩,都会时常想起那些年当工人的日子,那里包含着青春时光,也是未来事业的起点,有点卑微,却很真实。

与James Wation和谈家桢的合影

科研——拓展生命的围度

回国后,贺林在祖国有了得心应手的感觉,把妻子女儿也带了回来。在中国,在生命科学领域的研究中,贺林找到了事业的归宿。有了在英国做研究时打下的良好基础,经过一段深入的研究,贺林的团队收获了数项令人注目的成果,在全球范围内产生了一定的影响。

人类家族性短指(趾)是有史以来记载的第一例孟德尔常染色体显性遗传病,长期以来作为典型案例出现在各国遗传学和生物学教材中,但科学家们却为它的致病之谜所困扰,时间长达一个世纪之久。世界各国科学家都在根据自己掌握的疾病家系寻找致病基因,贺林的团队最终走在他们之前,最早揭开了这个奥秘,受到了同行们的认可和高度评价。

由于积极收集遗传资源的结果,2000年,贺林教授带领当时的上海交通大学/中国科学院上海生命科学研究院“神经精神病和人类遗传学联合研究室”,把A-1型短指(趾)症致病基因定位于2号染色体长臂的特定区域,这为致病基因的确定打下了坚实的基础,该项成果于当年发表在《美国人类遗传学》上。

2001年,贺林科研团队的研究进一步深入,准确抓住了致病基因“印度刺猬(Ihh)”,揭示了致病位点,引导世界其它课题组研究工作的推进,此项工作发表在了《自然遗传学》上。紧接而来的任务是解决致病的功能问题,当时正处于人类基因组计划即将完成之际,人们对基因的大范围研究刚刚起步,内地还不太具备进行小鼠模型研究的能力,贺林作出了寻找合作者的决定。他的团队在世界范围内搜索研究骨骼功能的课题组,在考虑尽可能使知识产权中国化和交流便捷等因素之后,把合作对象锁定在香港大学。达成意向之后,贺林派上海交通大学Bio-X中心两位出色的研究生高波和胡建新前往香港,作为核心力量开展动物模型的“体内”研究。与此同时,在上海交大组织另一支以马钢等研究生组成的科研队伍,开展细胞和分子层次的“体外”研究。两家科研单位精诚合作,一内一外、相互配合,发现了A-1型短指(趾)症致病基因IHH的点突变造成骨骼组织中“印度刺猬”基因信号能力和信号范围发生改变,最终导致中间指(趾)节的严重缩短甚至消失,成功揭示了A-1型短指(趾)症致病原理,这一科研结果被《自然》杂志发表。

没有被成功所禁锢,他们耐住寂寞、持之以恒,这项工作一干就是8年,整个工作对遗传生物学界产生广泛影响。

贺林科研团队的一系列研究成果不仅清晰地阐述了A-1型短指(趾)症发生的分子机制,而且发现IHH基因可能参与指骨的早期发育调控,开拓了IHH基因在骨骼生长发育中新的角色,为现代遗传发育生物学增添新的内容,对肢体和骨骼发育生物学有着重要的意义。同时,这也为相关骨骼疾病的科学研究和临床诊断提供了有力的依据。整个研究经历了最初致病基因的定位、搜寻、鉴别、克隆,到最后致病机理的阐述,完整地解答了一个遗传疾病的百年之谜。

A-1型短指(趾)症致病基因的发现是一项国际领先的原创性的科研成果,为提高我国科研水平在世界上的地位,做出了重要的贡献。分别于2001年、2009年两次入选科技部中国基础科学研究十大新闻、教育部十大新闻的榜首新闻、上海市十大科技新闻,并获得2002年教育部提名国家自然科学一等奖和2003年国家自然科学二等奖,《自然医学》杂志为此作了专门述评。

所有的突破与进展,都是在贺林常挂在嘴上的“快乐科学”的理念上完成的。但科学表现出来的工作往往是枯燥无味的,不少人会被吓跑。然而,当跨越了从事科学的艰难和痛苦之后你会发现,科学充满了遐想,自有一种内在的美的韵律,当全身心投入其中,个人的工作与科学的节拍实现同步时,那是一种非常愉快的感受。说起从事科学研究的动力,贺林说是来自他内心对科学的真诚兴趣。科学是一种有趣的东西,驱动着他去不断追求。贺林说:“小的时候我的梦想是当一名建筑师,让每座房子都成为神奇的作品。后来恐怕是由于中学的底子太差,而被现在所选择的生命科学研究的道路所取代。”实际上,从事生命科学研究与设计建筑有相通的地方,都需要想象力、都是脑与手的精美结合。

回想当年为了是否回国自己的犹豫,贺林感慨很多:“我青春的大部分美好时光在祖国这块热土上度过,对于一个科学家来说,没有什么事情比能够在自己的国土上参与人类科学研究的重大事件更令人振奋,我们的研究刚刚开始,好戏还在后头呢!”

合作——拓展科研的广度

“上海又出了一个世界级的科研实验室!”世界医药巨头阿斯利康集团研究与开发部总裁在一次访问中对贺林研究室的称赞绝非客套。

上海交通大学Bio-X中心是一幢外观朴素的二层小白楼,掩映在高楼林立的繁华都市里。入得楼内,红、白、黑三色营造的装饰风格富有动感,一幅幅抽象绘画挂在墙壁上,让人宛如置身前卫的艺术工作坊。样本库、电泳室、小鼠模型分析室、公用仪器室、综合实验室、会议室等分布在两个楼面里,设备先进,环境整洁。在颇为著名的“小白楼”之外,最近Bio-X中心在闵行校区又拓展出了一座生气盎然的“大红楼”。

这里是斯坦福大学之外的第二个Bio-X中心,拥有世界规模最大的神经精神疾病样品库。中心名誉主任为诺贝尔奖获得者朱棣文,首位主任为上海交大原党委书记王宗光教授。

身为Bio-X中心主任,贺林院士希望为科研团队创造良好的工作条件,享受“快乐科学”。中心不仅在环境布置上体现了浓郁的艺术氛围,他还经常用艺术的原理去引导和启发学生。贺林认为,科学和艺术须臾不可分离,优秀的艺术作品可以为研究人员带来精神上的陶冶和启迪。

在贺林看来,加大时空延伸是Bio-X中心的一项重要发展策略。中心不仅与长宁绿地医院、中科院营养所等共建基地,贺林本人还同时出任复旦大学生物医学研究院院长。“我知道世界只有一个中国、一个上海,我的理念是只做加法和乘法,不做减法和除法。”贺林认为,科学研究需要竞争,更需要合作互补。他的研究室是“优势杂交”的结果:由百年名校上海交大、中科院知识创新“种子选手”上海生命科学研究院联合组建。两家都把贺林研究室当作“自家的孩子”,倾力扶持:两边的经费都能使,两边的实验室都可用,多边的学生可以很好地互动,困扰大多数科研实验室的管理难题在此不存在。

贺林相信要建一流研究室,绝不能搞小作坊式的封闭研究,而要向世界开放,具备国际视野,这样才能使研究室的研究有深度、有广度。贺林研究室与英国、德国、美国、瑞士等许多国家的科研基地“攀亲”,实行全开放操作,不仅每年派遣多位研究生赴国外学习工作,同时敞开怀抱,接纳英国等发达国家的研究生实习,实现优势互补、资源共享。贺林说,如果把最优秀的人才集中起来,建立有效的合作机制,那完全有可能产出重大的科研成果。

自成立以来,中心将他们的研究靶标一直瞄准世界最前沿,在分裂症、狂躁抑郁症等复杂疾病和各类单基因病,药物基因组学以及合成生物学等诸多领域齐头并进。据统计,自从中心成立不到10年的时间里,已在国际知名杂志发表论文200多篇,组编和参编专著15本,申请专利10项以上,在多个项目方面已打牢了具有突破可能的根基。

为了鼓励年轻人,主要是本科生和研究生的科研兴趣,贺林用所获得的不同奖金成立了“Bio-X奖”(http://www. bio-x.cn/cp2-1.asp)。现在,贺林正努力将Bio-X中心和复旦生物医学研究院打造成上海、中国乃至世界的一颗明珠,而且正在把所经手的事情都向着国际领先水平推进,让这颗明珠在生命科学界发出灿烂的光芒。贺林对此充满了信心,带领科研团队向世界一流的方向努力迈进。

对话——一个有个性的科学家

“我的性格决定了我做每一件事都要努力做有力度和有特色的工作。”在交谈中,贺林毫不掩饰自己是一个非常有个性和思想的人,他认为他的这种个性源自于决不轻易相信已有的结论,长此以往,逐渐形成了他对科学问题的思考的严密与严谨,以及善于抓新问题的思维方法。

记者(以下简称“记”):工作中遇到困难时,您是如何克服的?有哪些令您难忘的经历?

贺林院士(以下简称“贺”):“做哪一件事都是不容易,特别是中国本土科学家的成果投到国际著名杂志时,往往更加困难,似乎筛查眼镜‘多了一层颜色’。当初,我们经过非常系统的研究,得到两个大家系绝对清晰的数据成果,结果投稿时却被指令再找一个家系。听到此令后,我们唯一的感觉像是被判了‘死刑’。返过头来只好再开始,所幸最后总算是又找到了一个家系。

科学问题相对还好解决,但每当研究需要与机制或政策规定相悖时,通常最终得靠‘动用’单位的第一、二把手才能解决。当我们的主体在中科院时,路甬祥院长对于我和我的团队的成长一直给与了很多关注与关心,使我们的发展得到了保障;在我们收集样本最棘手的时候,当时的许智宏副院长为我们提供了院长基金,解了燃眉之急。在主体去了交大以后,总要专程“动用”王宗光书记和谢绳武校长以解决工作中的困难;而一些更具体的事情,动用当时的生科院院长朱章玉更是不计其数。以后校新领导班子又为团队的发展做了许多直接的扫路工作。这些点滴我怎能忘却?在此一并表示感谢。”

记:“作为业内的专家,您认为我国遗传生物学发展现状如何?未来,有怎样的发展趋势和亟待突破的方向?”

贺:“遗传生物学是一个核心学科。我经常对学生讲,一旦把遗传物质抽走,其它学科就都不存在了。但现阶段我们对它的发展与重视程度远远不够,实际上,我们正在进入到一个遗传医学或基因组医学时代,它带给我们的是一场医药的彻底革命,如果认识跟不上,损失会是惨重的。我国在国际的合作中施展了一些能力,但很多时候,我们欠缺做事情的明确目的,颇有一些凑热闹之嫌。譬如,弄了这个计划那个计划,人类最后希望用“全基因组关联分析”拿致病基因时,却按兵不动,而国外则搞得热火朝天。相比之下,极不正规的基因检测“算命”倒是横扫全国,这种明显危害民众的做法当然应该及时更正,但怎么更正,似乎哪个部门也更正不了,这是为什么目前急需行业标准,合格咨询师上岗等措施的跟上。

随着近期DNA测序技术的迅猛突破,由分子医学指导医药个性化的时代将会导向医药业的发展,我们可不能再‘无意识’了。”

记:“纵观历史,新旧交替的时代总是各种灿烂文化蓬勃发展的温床。如您所说,在当今这样一个医学新旧交替大发展的时点上,我们身逢其时正大有可为!那么,您目前的主要精力集中在哪些方面?今后,有哪些工作计划和安排?”

贺:“目前,我们的团队正认真研究和解决复杂疾病干扰我国人口与健康的问题,努力开展降低我国出生缺陷率,从根本上提高民族人口质量的工作。时不时会想到我国的产学研为什么走不快?从科研转化到应用的转化率在西方是60-70%以上,而在我国则是6-7%。投钱的根本目的不应该是“烧钱”,而应是“生钱”,在这方面,我很欣赏袁隆平院士的作为。

至于今后,可能会更多地考虑一些“转化医学”和“转化生物学”的工作。”

记:“除了担负着重大的科研任务,您还是科研团队的领导者和带头人。那么,您在团队建设和人才培养方面有哪些宝贵经验?”

贺:“公平、公正、公开永远没错。团队结构要合理,气氛要宽松,大事判断准,小事全放手。鼓励学生在读期间就积极加入国际交流,在国际间穿梭,为他们创造一切有利于学术发展的条件,为大家建一个新“家”,用网页把五湖四海的家庭成员链接在一起。实际证明,这样做能使人才辈出。我个人只是起到了一个张罗人的作用。那种只认为我个人做得好,而忽略了我的团队的杰出作用的想法多少有些让人啼笑皆非!”

与学生交流

与学生交流

记:“您认为应该如何有效开展国际合作与交流,推动遗传生物学发展?您对自主创新又是如何看待的?”

贺:靠实力开展国际交流总是受到尊重,这是我们追求的。当然,这里不反对初学者或目前还处在不对等地位的交流。美国的遗传学会是世界最大学会之一,相比之下,我国的遗传学发展得极不对称,与国家的发展速度和国家的影响力很不相称。

在现代生活的成千上万的创新发明中,几乎没有一件来自中国,这里带给我们了许多深思与联想。这里好像捕捉到了我们最不愿意承认的整个民族缺乏创新能力的假设,与之相比,却不应否认我们聪明程度,我们精湛的仿照能力说明了这一点(参见山寨版的iPhone等诸多产品)。然而,我更倾向于用“由于体制机制问题特别是我们的教育体制造成的我们缺乏创造力的印象”进行解释。实际上,这样的问题在今后的适当时机值得进行全民讨论。

采访手记

访谈中,每每提到亟待解决的问题,贺林院士的言辞总是犀利的,这更多地表现了他对事业、对现状的担忧。

其实他并非一个严厉的人,在其专著《解码生命》的前言中,他写下了——“献给我年迈的父母”。简单几个字,我们多少能感受到一种科学以外的感情,我们更愿意谈一谈这样一个生活当中的男人。

三口之家,太太是英籍俄罗斯人、还有一个可爱的小女儿,思考占去了男主人相当的时间,下棋、听女儿弹弹钢琴也是他的一大乐趣。当然,要是能挤出时间,去打打年轻时一度打得还行的乒乓球就更好了。累了,靠在柔软的沙发里,放一段爵士乐,我们来谈谈摄影吧,一起留住过往的时光。或者,跳跳迪斯科怎么样?将疲劳消除到极致。

就是这样一个人,深沉又犀利,有点精致、甚至还带点忧郁,这是他的方式绝不做作,有一种很平民式的亲近感,可能和当过8年工人的经历有关,真心地热爱着科学。写到这里,我不禁想,和这样一个人共事,应该是件享受的事儿。

贺林一家