“名(代)+所+动”结构和“名+之+所+动”的差异比较

——以《史记》中的“所”字结构为例

洪 琰

(苏州大学 文学院, 江苏 苏州 215021)

【语言学】

“名(代)+所+动”结构和“名+之+所+动”的差异比较

——以《史记》中的“所”字结构为例

洪 琰

(苏州大学 文学院, 江苏 苏州 215021)

《史记》中“所”字结构主要包括“名(代)+所+动”、“名1(代)+所+动+(之)+名2”、“名(代)+之+所+动”、“名1(代)+之+所+动+(之)+名2”、“其+所+动”、“其+所+动(之)名”等六种格式,这几种格式存在着三种共现情况。“名(代)+所+动”是主谓结构里面加助词“所”,而“名+之所+动”里面的“之”只是古人用来凸现说话重心的一个标志。

“所”字结构;《史记》;“名+所+动”结构;“名+之所+动”结构;差异

“所”字结构一直以来都是汉语语法学界关注的一个热点问题:从马建忠的《马氏文通》,到现代的一些语法学家如王力、吕叔湘、朱德熙、邢福义和陆俭明等,都对它作过深入的研究。在此基础上,还有一些学者对《左传》、《孟子》、《韩非子》、《史记》等中的“所字结构”进行了初步的考察描写;不少学者还针对“所字结构”中的某个层面的问题发表过自己独到的看法。但时至今日,有关“所字结构”的诸多问题,如“名(代)+所+动”是属于“名(代)”加“所+动”这个名词性结构呢,还是属于主谓结构之间加“所”;“名(代)+之+所+动”中“之”的语法作用是表示其前后是偏正式定中结构呢,还是加在主谓之间取消句子的独立性,如此等等,仍未得有确解。“所”字结构中的问题依然有进一步研究的必要。

概括起来,“所字结构”主要有以下结构形式:

A组:

1、所+动

2、所+动+(之)+名

3、名(代)+所+动

4、名1(代)+所+动+(之)+名2

5、名(代)+之+所+动

6、名1(代)+之+所+动+(之)+名2

7、其+所+动

8、其+所+动+(之)+名

B组:

1、所+介+动

2、所+介+动+(之)+名

3、名(代)+介+所+动

4、名1(代)+介+所+动+(之)+名2

5、名(代)+介+之+所+动

6、名1(代)+介+之+所+动+(之)+名2

7、其+所+介+动

8、其+所+介+动(之)名

以上结构中的“动”包括各种谓词性成分。“代”不包括“其”。A组和B组中的7、8应该分别归入5、6当中,因为古汉语中的“其”字等于“名+之”的形式。B组各项只是比A组各项多了一个介词。由此我们得出一个“所”字结构的通式:

名1/代+之+所+介+动+之+名2

在上述格式中,只有“所”和“动”必不可少,其余各项均可或缺,甚至在一定的上下文中连“所”和“动”也可省略其中的一项。

本文打算以《史记》中“所”字结构的使用为例,对A组中的3、4、5、6、7、8格式的使用情况加以考察描写,以期对“所”字结构目前所存在的争议作出我们的解释。

一、《史记》中“所字结构”部分格式的使用情况

(一)“名(代)+所+动”和“名1(代)+所+动+(之)+名2”的使用情况。

1、《史记》中“名(代)+所+动”共有270例,主要作句子的主语,判断句的谓语和宾语(包括介词宾语)。如:

(1)臣所言者,能也;陛下所问者,行也。(《史记·陈丞相世家》)

(2)硃公以为陶天下之中,诸侯四通,货物所交易也。(《史记·货殖列传》)

(3)以神所命,则又远之;民无怀焉,将何以立?(《史记·楚世家》)

史记中“名1(代)+所+动+(之)名2”共有130例。其功能同“名(代)+所+动”基本一致,主要作句子的主语、判断句的谓语、宾语(包括1例作介词宾语)。如:

(4)刘氏所立九王,吕氏所立三王,皆大臣之议,事已布告诸侯,诸侯皆以为宜。(《史记·吕太后本纪》)

(5)和氏璧,天下所共传宝也,赵王恐,不敢不献。(《史记·廉颇蔺相如列传》)

(6)孝文帝元年,尽以高后时所割齐之城阳、琅邪、济南郡复与齐,而徙琅邪王王燕,益封硃虚侯、东牟侯各二千户。(《史记·齐悼惠王世家》)

2、从语义上来看“名(代)+所+动”可以表示动作的受事、使事、意事、关涉的对象、施事、处所等诸多方面。但大部分表示动作的受事。如:

(7)吾所争,周人所耻,何往为,只取辱耳。(《史记·周本纪》)[受事]

(8)由是观之,王者所重也。(《史记·历书》)[意事]

(9)凡人所生者神也,所托者形也。(《史记·太史公自序》)[施事]

(10)岁星所在,五谷逢昌。(《史记·天官书》)[处所]

(11)陛下加大惠,德甚盛,非臣等所及也。(《史记·孝文本纪》)[目标]

“名1(代)+所+动+(之)名2”也表示动作的受事、意事、对象、处所等,并且用名2明确地把它表示出来。整个结构是偏正式定中名词性结构,中间可用“之”凸现这种结构,《史记》中只有2例中间加“之”(但在北大语料库中有很多“名1+所+动+之+名2”的句子)。如:

(12)老子所贵道,虚无,因应变化于无为,故著书辞称微妙难识。(《史记·老子韩非列传》[意事]

(13)广所居郡闻有虎,尝自射之。(《史记·李将军列传》)[处所]

(14)和氏璧,天下所共传宝也,赵王恐,不敢不献。(《史记·廉颇蔺相如列传》)[受事]

(15)此四者,民所衣食之原也。(《史记·货殖列传》)[对象]

不管是“名(代)+所+动”还是“名1+所+动+之+名2”,“所”字前后的“名”和“动”都是主谓关系,大部分主语是动作的施事者,但也可以是表示时间或处所的词。如:

(16)其吏卒亦辄复盛推外国所有,言大者予节,言小者为副,故妄言无行之徒皆争效之。(《史记·大宛列传》)

(17)平生所闻刘季诸珍怪,当贵,且卜筮之,莫如刘季最吉。(《史记·高祖本纪》)

当然也有主语是动作的受事者的情况。如:

(18)硃公以为陶天下之中,诸侯四通,货物所交易也。(《史记·货殖列传》)

(19)凡人所生者神也,所托者形也。(《史记·太史公自序》)

但例(18)中“名+所+动”整个结构表示动作发生的处所,可以用受事作主语。例(19)整个结构表示动作的施事,根据朱德熙(1983)的观点,这是一种仿古行为。

(二)“名(代)+之+所+动”和“名1(代)+之+所+动+(之)+名2”的使用情况。

1、《史记》中“名+之+所+动”共155例。只有2例“代+之+所+动”:

(20)此吾之所耻,故谓之卑污也。(《史记·日者列传》)

(21)莫知余之所有。(《史记·屈原贾生列传》)

“名+之+所+动”在句中主要做主语、判断句的谓语、宾语、地点状语等。如:

(22)子之所难,人之所易。(《史记·仲尼弟子列传》)

(23)吾既已临天下矣,欲悉耳目之所好,穷心志之所乐。(《史记·李斯列传》)

(24)今闻齐王甚憎仪,仪之所在,必兴师伐?(《史记·张仪列传》)

《史记》中“名1+之+所+动+(之)名2”共有12例,除去含有“之所谓”的句子8例外,只有4例。如:

(25)项氏之所阬杀人以千万数,而布常为首虐。(《史记·黥布列传》)

查北大语料库中《史记》以前的古汉语材料也没有“名1+之+所+动+之+名2”的句子。且“名1+之+所+动+名2”也很少。

2、从语义上来看,“名+之+所+动”整个结构表示的意义同“名(代)+所+动”表示的意义大致平行。如:

(26)琅邪在齐东方,盖岁之所始。(《史记·封禅书》)[处所]

(27)寸口者,五藏六府之所终始,故法於寸口也。(《史记·扁鹊仓公列传》)[处所]

(28)子之所难,人之所易。(《史记·仲尼弟子列传》)[意事]

(29)尊官厚禄,世之所高也,贤才处之。(《史记·日者列传》)[意事]

与“名1(代)+所+动+(之)名2”所不同的是,《史记》中“名1+之+所+动+名2”整个结构的意义都表示动作的受事,不需要在动词后加“之”来凸现偏正式定中结构。

由此我们只能说“名+之+所+动”只有在整个结构表示动作的受事者的情况下,它才是“名1+之+所+动+名2”的另一种形式,用“名+之+所+动”来代替整个偏正式定中名词性结构。

同样,“之所”前后的“名”和“动”也是主谓关系。前面的“名”大都表示动作的施事者,当然也有表示时间和处所的词。但没有表示动作的受事者的情况。如:

(30)此皆上古之所不及,而孝文皇帝亲行之。(《史记·孝文本纪》)

(31)秦之所欲莫如弱楚。(《史记·张仪列传》)

(三)“其+所+动”和“其+所+动(之)名”的使用情况。

1、《史记》中“其+所+动”共有37例。在句子中作主语的有11例,作宾语的26例,没有作谓语的例子。如:

(32)天鼓,有音如雷非雷,音在地而下及地。其所往者,兵发其下。(《史记·天官书》)

(33)于是老子乃著书上下篇,言道德之意五千余言而去,莫知其所终。(《史记·老子韩非列传》)

“其+所+动(之)名”共有10例。在句子中作主语的有6例,作宾语的有4例。如:

(34)色赤而有角,其所居国昌。(《史记·天官书》)

(35)八年,阳虎欲尽杀三桓适,而更立其所善庶子以代之;载季桓子将杀之,桓子诈而得脱。(《史记·鲁周公世家》)

2、我们前面说过“其+所+动”和“其+所+动(之)名”是“名+之+所+动”和“名1+之+所+动+(之)+名2”的另一种形式。“其”代替前面出现过的名词。所以在语义上它们是一致的。只是在使用时“其+所+动”和中心语“名”之间可以加“之”来凸现这种定中结构。这可能是在使用时避免一个结构里面出现两个“之”的结果。

(四)以上所描述的格式的共现。

1、在一个完整的句子里,这几种格式可以共现。根据《史记》和北大语料库中西汉以前的材料。主要有以下几种情况:

……名(代)+所+动……,……名+之所+动……

(36)先列中国名山大川,通谷禽兽,水土所殖,物类所珍,因而推之,及海外人之所不能睹。(《史记·孟子荀卿列传》)

(37)仲子所居之室,伯夷之所筑与?(《孟子·滕文公下》)

……名+之所+动……,……名+之所+动……

(38)子之所难,人之所易;子之所易,人之所难。(《史记·仲尼弟子列传》)

(39)故明君之所赏,暗君之所罚也;暗君之所赏,明君之所杀也。(《荀子·臣道》)

当前后“所”前面的名词是同一个名词时,后面的“名+之”可以承前省略。于是出现这种格式的另一种形式“……名+之所+动……,……所+动……”。

(40)夫天下之所尊者,富贵寿善也;所乐者,身安厚味美服好色音声也。(《庄子·外篇·至乐》)

(41)世俗之所谓然而然之,所谓善而善之,则不谓之道谀之人也。(《庄子·外篇·天地》)

……其+所+动……,……名+之所+动……/……名+之所+动……,……其+所+动……

(42)其所语,世俗之所知也。(《史记·孝武本纪》)

(43)计人之所知,不若其所不知。(《庄子·外篇·秋水》)

2、以上三种情况,第二种出现得最多。第一种情况“名(代)+所+动”在前,“名+之所+动”在后。反之,则很少有“名+之所+动”在前的例子。尤其是在判断句中,“名(代)+所+动”作主语,“名+之所+动”作谓语。由此,我们知道当“名+所+动”和“名+之所+动”共现时,一般用“名+之所+动”来表达重要的信息,“名+之所+动”所在的部分是说话人要强调的重心。

二、“……名(代)+所+动……”和“……名+之/其+所+动……”格式的差异比较

以上我们所讨论的六种格式,其实可归并为两种格式:“名(代)+所+动”和“名+之所+动”。它们间的关系总结如下:

1、“名(代)+所+动”和“名+之所+动”的外部功能大致平行。在句子中主要作主语、判断句的谓语、宾语等。

2、“名(代)+所+动”和“名+之所+动”在语义上都表示“动”关涉的诸方面,但在这多方面中整个结构表示动作的受事对象是最主要的。“所”和“之所”前后的“名”和“动”是主谓关系,主语可以是动作的施事,也可以是表示时间和处所的词语,当然也有少数是动作的受事,但主语是施事者的用法最多。

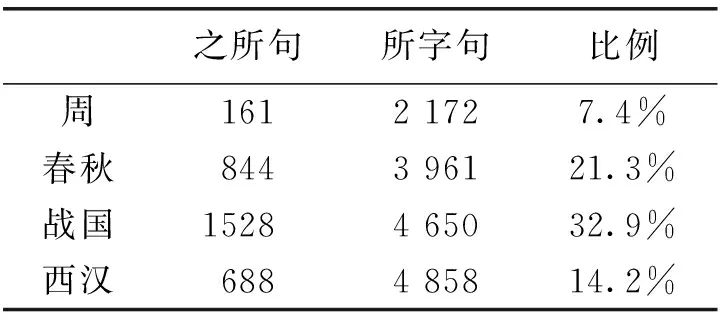

3、在使用时,“名(代)+所+动”比“名+之所+动”所受的限制小。“名+之所+动”和其后面的中心语名2共现的情况不多,且中间避免“之”的出现。我们统计了一下北大语料库中“名+之所+动”在“所”字句中出现的比例。如表一:

表一

我们赞同黎锦熙、朱德熙、陆俭明的观点,认为“名(代)+所+动”是主谓结构里面加助词“所”。我们想补充两点。首先从意义上来看,“所+动”是一个名词性结构,然后再和前面的“名”组合的观点,说不通。比如:“吾所见”的“所见”指牛,那么“我的牛”和“我所看见的牛”意义相差甚远。其次“所”字前面可以有状语修饰。如:

(44)定公八年,公山不狃不得意于季氏,因阳虎为乱,欲废三桓之适,更立其庶孽阳虎素所善者,遂执季桓子。(《史记·孔子世家》)

那么“名+之所+动”同样也是主谓结构里面加“之所”。“名+之所+动”里面的“之”是不是古汉语中常常出现的主谓结构里面加“之”以取消句子的独立性的“之”呢,我们还不确定。只是认为如果是的话,没办法解释主谓结构里面单用“所”就可以把它转变成一个名词性结构,没有必要先用“之”取消其独立性,再用“所”来转变。由此,我们认为“名+之所+动”里面的“之”只是古人用来凸现说话重心的一个标志。“名+之所+动”里面的“之”前面一般不能出现代词就是一个很好的证明。从“……名(代)+所+动……”和“……名+之所+动……”共现时,“……名+之所+动……”在句子的后面的情况,我们也可得知它不仅强调“名+之所+动”里面的“名”,而且强调整个“名+之所+动”。

[1] 王力.古代汉语[M].北京:中华书局,1962.

[2] 吕叔湘.文言虚字[M].上海:上海教育出版社,1959.

[3] 马建忠.马氏文通[M].北京:商务印书馆,1983.

[4] 朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982.

[5] 邢福义.汉语语法学[M].长春:东北师范大学出版社,1996.

[6] 朱德熙.自指和转指——汉语名词化标记“的、者、所、之”的语法功能和语义功能[J].方言,1983(1).

[7] 陆俭明.“的”字结构和“所”字结构[M]//语法研究和探索(一).北京:北京大学出版社,1983.

[8] 董秀芳.重新分析与“所”字功能的发展[J].古汉语研究,1998(3).

[9] 郝维平.上古汉语的“所”字新论[J].古汉语研究,1996(2).

[10] 芮月英.《史记》“所”字考察[J].淮阴师范学院学报,1999(6).

H141

A

1007-8444(2010)02-0264-04

2009-10-20

洪琰(1985-),女,江苏姜堰人,硕士研究生,主要从事近代汉语语法研究。

责任编辑:刘海宁