美国总统扩大外交权的主要途径

孙丽娟

(长春教育学院 科研处,吉林 长春130061)

美国总统扩大外交权的主要途径

孙丽娟

(长春教育学院 科研处,吉林 长春130061)

美国建国后,特别是20世纪以来,总统的外交权与国会相比,一直呈现着增长的趋势。总统主要通过增加对外政策机构、签订大量行政协定、扩大立法参与权三大途径扩大其外交权。

美国;总统;外交权;扩大途径

美国建国初期,总统与国会的外交权是相对平衡的。从立宪者的最初目的来看,是想确立一种国会稍微占优势,但国会与总统二者大体上呈现均衡状态的关系格局。但随着历史的发展,这种格局发生了变化。一个最显著的特点是二者关系由均衡状态向总统占优势状态发展。这种变化有其一定的历史必然性和合理性。探讨、分析美国总统扩大外交权的几个主要途径,有助于我们对这种变化的进一步理解。

一、增加对外政策机构

美国建国初期,只有较少的几个政府部门(国务院、财政部、司法部、陆军部和海军部),从事政府工作的人员也比较少。而今天美国行政部门机构庞大,设有13个大部和数百个其他组织和机构,政府工作人员达600多万名。其中,对外政策机构本身也比较庞大。据统计,国防部人员数量最多,雇佣了400多万文职和军职人员,每年国防预算支出达3 000亿美元。另外,其他机构如国务院、中央情报局、美国新闻署以及国际开发署也都从事着外交活动,而商业部、能源部也时常从事外事活动并参与外交决策。

美国总统机构扩张主要经历了三个高潮。一是20世纪30年代罗斯福总统的“新政”时期,二是二战和冷战时期(罗斯福、杜鲁门和艾森豪威尔总统时期),三是60年代约翰逊总统为实施“伟大社会”计划而扩充机构时期。在二战之前,罗斯福总统为应对危机虽然主张扩展自己的外交权,但由于美国孤立主义的盛行,国会对总统扩充外交权还是有戒备的。因此,对外机构并没有增加,其机构规模和人数也比较少。导致对外机构增加的一个重要因素是1947年通过的《国家安全法》,这项法案被视为“经国会通过并有总统签署的最重要的机构法案之一,因为他为当代对外政策机构奠定了基础”[1]。国家安全法主要改组了涉及国家安全的三个领域——国防、情报和总统政策顾问。通过改组,将军队纳入国家安全委员会。这些部门的建立使总统在外交决策上直接依赖于他们提供的情报、分析和建议,从而使国会的影响力降低。

在对外政策机构扩展过程中,总统也强化了自己对外交机构人员的任命权。总统的五项人事任命对其外交决策有重要影响,他们分别是总统国家安全事务特别助理(国家安全顾问)、国务卿、国防部长、中央情报局局长、财政部长,这些人领导着五个最重要的对外政策机构:国家安全委员会、国务院、国防部、中央情报局和财政部。其中,对总统外交决策起重要影响的国家安全事务特别助理的任命不需要参议院同意。总统办公厅主任等总统信任的官员由于被视为是总统个人的工作班子,也不需要经参议院同意。一般来说,总统提名内阁对外成员及大使等,虽须经参议院同意,但总统在行使这项权力过程中参议院一般不作出反对表示。但在一些特殊情况下,总统的任命会引起争议。如布什总统提名原德克萨斯州参议员约翰·托尔担任国防部长时就引起了一些争论。因为他在国会任军事委员会主席和其后任政治顾问期间与国防工业界交往过密,而且其生活不检点、酗酒,最后参议院没有同意任命。另外一个案例是1987年里根总统任命罗伯特·盖茨为中央情报局局长以及1991年总统再次任命盖茨时,由于他曾参与过“伊朗门事件”而引起参议院的强烈反对。

国会同意增加设置国家涉外机构,是出于国家整体安全的考虑,是对紧张的国际间的冲突和战争做出的反应。如1947年《国家安全法》的出台就是适应于二战后冷战的需要而通过的。因此,对外机构的扩张是有其特定的环境要求的。当对外关系紧张时,总统就试图通过建立新的机构,增加外交工作人员来强化自己的权力。由于增加机构及人员编制需要经国会同意才能实现,使总统在扩充权力过程中也必然受到国会的制约。因此,虽然国会也意识到建立新的行政机构会增加总统在外交事务中的权力,但国会也有自己的目的,议员们也想通过新设机构增加国会的影响。正如杰里尔·A·罗赛蒂所说:“由于国会不愿将新机构置于总统权限之下,许多这种机构是通过政治妥协而建立的。国会同意设置这些机构旨在使他们成为在行政部门中继续施行国会影响的工具。”[2]对外机构的设置无疑受到这一思路的支配。但从后来的结果看,对外机构如国家安全委员会、中央情报局等都直接受到总统的领导,它们成为推行总统对外政策的决策、咨询机构和行动部门,它们在对外事务中对国会的帮助是有限的。

二、签订大量行政协定

按照美国宪法规定,总统一方面拥有对外人事任命权,如任命大使、公使的权力,另一方面有经参议院三分之二多数批准与外国签订条约的权力。由此宪法规定可以看出,总统一方面可以决定与哪些国家建立外交关系;另一方面总统又有权以缔结条约形式与外界进行交往,决定建立什么样的政治关系、经济关系、军事关系,是否参加国际组织,是否结盟,等等。

按照早期的国际惯例,国家间的重大外交是通过缔结条约的方式完成的。因此,美国宪法规定总统在行使缔结条约权力时需要参议院的多数批准,这样安排的意图是国会能够分享对外决策权。然而,宪法并没有明确规定什么样的事项和关系不属于缔结条约范围,正因为标准的不存在,导致总统在运用这一权力时经常绕过参议院的多数批准的限制,以行政协定方式同外国缔结具有条约性质的内容。总统这种行使外交权的变化无疑是利用了宪法规定上的不足,逃避国会的参与和监督,从而在实际的外交活动过程中扩大了自己的权力,也进一步保证了自己的优势地位。

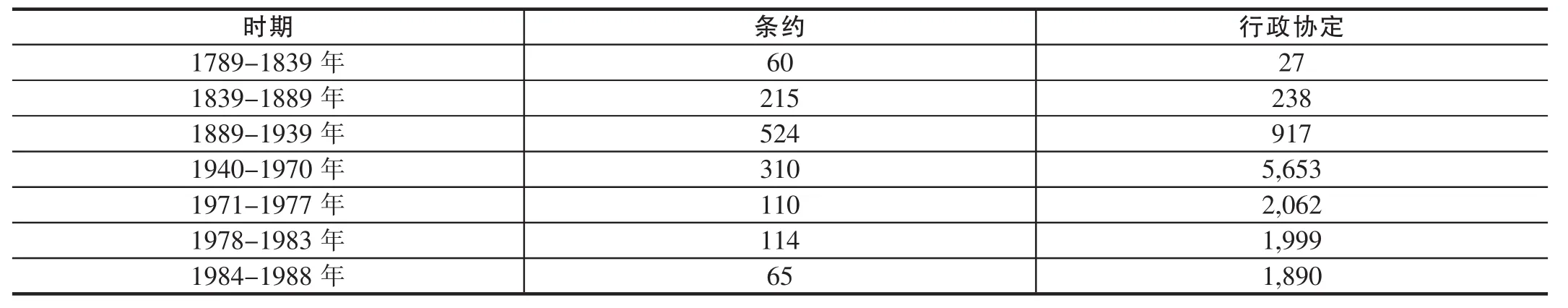

下表标明了各时期签订条约和行政协定的数目

从上述统计资料来看,在美国建国后的一百年内,总统签订条约和行政协定数目基本上是持平的。从1940年以后,条约数目急剧下降,而行政协定数目呈跳跃式上升,表明总统的对外权力也急剧增长。从近80年的对比来看,总统使用条约的形式已经非常少见,绝大多数都使用行政协定。

对于总统来说,通过行政协定来处理对外关系,有着诸多的便利条件。一是行政协定可以免除参议院的限制,勿需参议员的批准,而条约却需要参议院三分之二的绝对多数批准。当条约有争议时,很难获得国会通过。这是总统考虑使用行政协定的一个重要原因。其次,使用行政协定也是总统出于工作便利的考虑,因为在条约签订后,还需要行政协定来履行条约。当然,由于上个世纪以来,国家之间经济往来日益频繁,对一些外交事务关系的处理不需要以条约的形式来进行,只有行政协定就可以了,这也是导致行政协定增多的一个原因。

三、扩大立法参与权

按照美国的宪法条文规定,总统为行政首脑,掌握行政权,但由于美国的宪政体制不仅仅是三权分立,而且相互参与和制约,因此,总统也就部分地拥有了立法参与权。总统立法参与权的扩大主要表现在以下三个方面。

(一)立法提议权

立法提议权是指总统向立法机关提出立法建议和召开国会特别会议的权力。按照宪法规定,总统不能向国会直接提出法律草案,但在国会开会时却可以提出国情咨文。国请咨文是总统向国会通报各种情况以便国会了解,作为立法时参考。除国情咨文外,根据1921年《国家预算和会计法》,总统要在国会开会15天内向国会提交下一个财政年度的预算报告,也就是预算咨文。根据1946年《就业法》规定,总统每年1月份向国会提交经济咨文,主要陈述国家经济形势并提出政策建议。此外,总统还可以提出特别咨文。

宪法规定:“总统应随时向国会提出国情咨文,并将其认为必要而妥善之措施提请国会审议。”但在后来的发展中,国情咨文的作用不断增加,由开始的通报情况变成立法建议。这主要表现在:国情咨文的范围越来越广,涉及到政治、经济、军事、外交等各个方面;国情咨文对立法的影响越来越大。自罗斯福“新政”以来,不管是内政还是外交,咨文逐渐成为国会立法的一个重要来源。在很多情况下,国会直接把总统的咨文作为立法草案,稍加改动和审议,便予以通过。因此,总统实际上拥有了立法的创议权。尽管宪法规定这项权力是属于美国国会的,但在大量的对外立法中,如军事、外交、外贸、对外支援等立法活动中,大量的立法建议来自于总统的提议。总统实质上的立法建议权,使总统在对外政策制定上对国会施加更大的影响,使对外决策权倾向于总统一边。

(二)立法否决权

按照宪法规定,国会通过的法案必须经总统签署后才能生效。在总统签署过程中,总统拥有批准与不批准的权力。在早期的立法活动中,总统较少地运用否决权,从而使国会的立法得以顺利通过。但从克里夫兰总统开始,总统运用否决权的次数增加,至富兰克林·罗斯福上台后,运用否决权的次数达到顶峰。在其任总统期间,否决立法总数达到635项。进入20世纪以后,美国逐渐在世界舞台上扩大了自己活动的空间,参与国际事务也越来越多,这就使国会在对外立法过程中不得不考虑到总统立法否决的制约力。当国会意识到总统可能会否决这项立法,而国会又没有三分之二多数的反否决人数把握时,就会慎重考虑这方面的立法。因此,立法否决机制的存在,不仅仅是一种事后的制约,在否决实施之前,也会产生较大的心理甚至是事实上的影响。比较典型的事例是,在中美建交后,是否给予中国最惠国待遇问题,国会总是反对,而总统出于整体利益和中美关系考虑,总是否决国会的法案。这一事实表明总统方面在中美关系中居于主导地位。

(三)委任立法权

委任立法权是国会制定法律原则,具体立法条文和技术细节由行政机关制定的一项立法程序。委任立法是当今西方国家立法形式的一个重要变化,美国更具有典型性。

美国的行政机关不拥有直接的立法权,但通过委任立法权在实际上获得部分立法权。委任立法在美国早期已经存在,但行使的次数非常有限。这一方面是与国会议员的非专业化有关,另一方面也是与立法数量较少有关。进入20世纪以来,虽然议员的专业化水平有了较大提高,然而随着立法的专业化、技术化趋势的快速发展,国会立法仍然使议员们感到力不从心。在这种情况下,国会逐渐把大量专业性、技术性较强的对外立法委任给行政机关,如海洋、航空、航天、对外军事等领域的立法。

以上是美国总统扩大外交权的主要途径和表现。当然,总统外交权强化还表现在其他方面。如总统可以通过秘密外交方式,绕过国会制定对外政策。典型的事件是1972年尼克松总统与我国建立外交关系,消息公开后国会感到震惊,因为这样重大的外交关系,竟然没有与国会协商、通报。还有,近年来总统在对外政策制定上更多地依赖外交政策顾问和智囊团,较少地依赖国会的正式机制。这些变化说明总统的外交权在进一步扩大。

[1](美)S·F·比米斯著,叶笃义译.美国外交史(第一册)[M].商务印书馆,1985.280.

[2](美)杰里尔·罗赛蒂著,周启明,傅耀祖译.美国对外政策的政治学[M].世界知识出版社,1997.73.

[责任编辑:贺春健]

K107

A

1671-6531(2010)04-0003-03

2010-06-21

孙丽娟,女,吉林集安人,长春教育学院科研处副教授,硕士。