旋转90°皮内注射法在护理技术实验教学中的应用

杨凤玲

(庆阳市卫生学校,甘肃 庆阳 745000)

旋转90°皮内注射法在护理技术实验教学中的应用

杨凤玲

(庆阳市卫生学校,甘肃 庆阳 745000)

目的 改进皮内注射法,提高皮内注射成功率,减轻护生疼痛。方法 改进对实验组的教学法并与对照组采用的传统教学法作比较。结果 实验组皮内注射皮丘达标率、未外溢率、未贯通率明显高于对照组(P<0.05)。结论 改进皮内注射法能有效提高护生皮内注射成功率。

皮内注射;实验教学;护理技术

皮内注射法是将小量药液注入表皮与真皮之间的方法[1],是目前临床多种药物使用前做过敏试验的主要方法之一。在该实验教学过程中发现,严格按照教材实验步骤使针头进入皮内后斜面常不能完全刺入皮内,或者出现针头穿透贯通导致重复穿刺、药液外漏、护生疼痛增加等问题。笔者阅读了《旋转90°皮试注射法在头孢菌素类药物皮试中的应用》[2]一文,受到启发,在实验教学中将针头刺入皮下后立即向左或向右旋转90°,使针头斜面全部进入皮内,显著提高实验效果,现介绍如下。

1 对象与方法

1.1 对象

我校2007级大专护理1、2班护生共86名,均为“3+2”护理专业学生。1班42名护生为对照组,2班44名护生为实验组,均为女生,年龄17~19岁。对照组每人皮内注射1次,共42次;实验组每人皮内注射1次,共44次。2组由同一教师授课,具有可比性。

1.2 方法

实验组进行皮内注射时,以针头斜面刺入皮内后向左或向右旋转90°后固定针头注射药液0.1ml[2];对照组采用传统皮内注射方法,与皮肤呈5°进针后直接推注药物[1]。2组其余操作程序均按《基础护理技术》规定的操作步骤进行,所用注射用物均符合无菌原则及操作要求。

1.3 数据处理

所得数据采用SPSS10.0软件进行统计分析。

2 结果

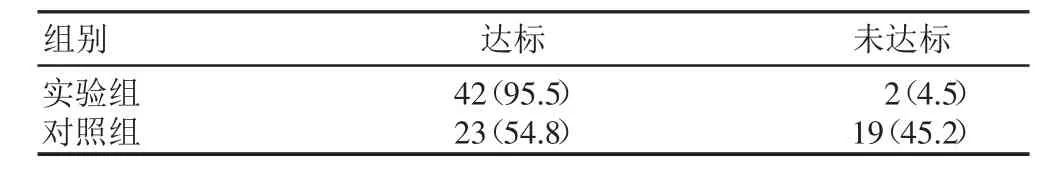

2.1 2组皮内注射皮丘达标情况(见表1)

一次皮内注射后形成皮丘且无药液外溢视为达标。

表1 2组皮内注射皮丘达标情况[n(%)]

经χ2检验P<0.05,2组比较有显著性差异。

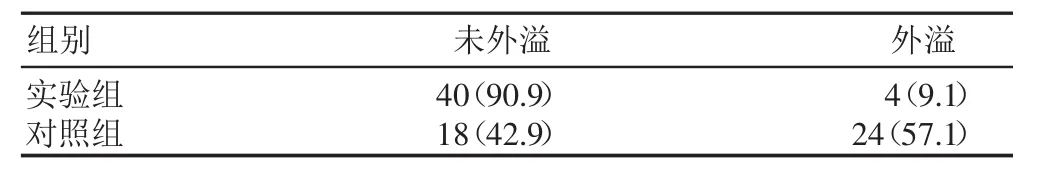

2.2 2组皮内注射药液外溢情况(见表2)

表2 2组皮内注射药液外溢情况[n(%)]

经χ2检验P<0.05,2组比较有显著性差异。

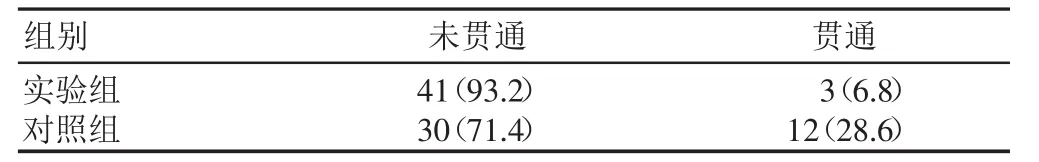

2.3 2组皮内注射针头贯通情况(见表3)

表3 2组皮内注射针头贯通情况[n(%)]

经χ2检验P<0.05,2组比较有显著性差异。

3 讨论

(1)改进教学法可以提高皮内注射皮丘达标率。表1显示,实验组较对照组皮内注射皮丘达标率高40.7%,其原因是当针头注入皮内后针头斜面向左或向右旋转90°后固定针头注射药液,皮肤组织和针尖斜面的接触面积增大,可以使药物完全注入皮内,提高皮内注射皮丘达标情况,保证了皮试成功率[3]。

(2)改进后的皮内注射法减少了重复穿刺,避免了药液外露,减轻了护生疼痛。结果表明:实验组较对照组注射后药液未外溢率高48.0%,未贯通率高21.8%。采用改进后的皮内注射法使皮肤组织和针头斜面的接触面积增大,可以使药物完全注入皮内,保证了药液剂量的准确性。

[1]李晓松.基础护理技术[M].北京:人民卫生出版社,2004.

[2]唐文,张绍蓉,付敏.旋转90°皮试注射法在头孢菌素类皮试中的应用[J].中国实用护理杂志,2008,24(2):43.

[3]蒋永梅.影响皮试结果的原因分析与对策[J].当代护士,2006,3(4):74~75.

G424.4

B

1671-1246(2010)19-0117-01