彝族地区老年人人格及心理健康与主观幸福感的关系

冯海英 黄 鑫 (西华师范大学教育学院,四川 南充 637002)

彝族地区老年人人格及心理健康与主观幸福感的关系

冯海英 黄 鑫 (西华师范大学教育学院,四川 南充 637002)

目的 探讨汉族、彝族和藏族老年人人格及心理健康与主观幸福感的特点及其关系。方法 采用艾森克人格问卷、症状自评量表和主观幸福感量表对越西县 190名老年人进行问卷调查。结果 ①彝区老年人总体幸福感显著高于平均水平。②彝区老年人的主观幸福感在性别上差异显著。③不同民族老年人在人格特质和主观幸福感上差异不显著。④彝区老年人人格、心理健康和主观幸福感各维度间相关显著。结论 彝区老年人的主观幸福感水平居中上、男性比女性更感到幸福;彝区老年人的幸福感不存在民族差异;人格和心理健康是影响彝区老年人主观幸福感的重要因素。

彝区老年人;主观幸福感;人格特质;心理健康

中国已进入老龄化社会,老年人问题成为一个社会问题,解决老年人问题的关键是提高老年人的生活质量,主观幸福感是反映老年人生活质量的重要指标,研究老年人主观幸福感有助于改善老年人的生活质量。主观幸福感指评价者根据自定的标准对自身生活质量的整体性评估,具有主观性、整体性、相对稳定性的特点〔1〕。学术界对主观幸福感进行了大量研究,但主要集中在城市。本研究以彝族地区老年人为对象,探讨人格特质、心理健康与主观幸福感的民族差异及其关系。

1 对象与方法

1.1 被试 通过对越西县的老年人进行随机抽样调查,发放问卷 216份,回收问卷 200份,有效问卷 190份。其中男 99人,女 91人;年龄 55~89岁 ,平均 (72.3 ±15.9)岁;汉族 83人,彝族 74人,藏族 33人。

1.2 研究工具 主观幸福感调查采用由 Kozma编制的纽芬兰纪念大学幸福感量表 (MUNSH)。量表由 24个项目组成,结构上分为正性情感 (PA)、负性情感 (NA)、正性体验 (PE)和负性体验 (NE)4个分量表。记分规则回答“否”记 0分,回答“是”记 2分。为了便于计算,加上常数 24,总分范围在 0~48分之间,分数越高主观幸福感水平越高。量表各维度内部一致性系数为 0.800、0.859,重测信度为 0.758〔2〕。

人格调查采用陈仲庚修订的艾森克人格问卷 (Eysenck PersonalityQuestionnaire,EPQ),它主要测试个体在人格特质方面表现出来的情绪稳定性 (N)、内外向 (E)、精神质 (P)和掩饰性 (L)4个维度。该量表由 85个项目构成,采取是非题的形式,被试的回答与规定答案相符合记 1分,否则记 0分,再把各维度的得分转换为 T分数,用 T分数的大小解释被试的人格特征。EPQ量表常模的 P、E、N和 L指标是以 T=50作为基准分,P>50,说明个体具有倔强、固执和铁石心肠的特点;E>50,说明个体比较外向、爱交往、随和、乐观;N>50,说明个体情绪稳定性较低,表现出喜怒无常、高焦虑;L>50,说明个体纯朴性、幼稚性较低。该量表有较高的信度和效度〔3,4〕。

心理健康调查采用症状自评量表 (SCL-90),共有 90个条目,包含 9个因子。该量表具有较好的信度和效度〔5〕。

1.3 施测程序 由于被试的特殊性,首先把问卷翻译成最通俗的汉语,然后进行 1对 1施测,采用主试问,被试答,主试记录的方式。施测顺序为人格、主观幸福感、心理健康,分两次进行,中间间隔半个月。主试由心理学专业会彝族语言的本科大学生担任。

1.4 统计学分析 采用 SPSS13.0进行 t检验及多元回归分析。

2 结 果

2.1 彝区老年人主观幸福感的基本情况 彝区老年人总体幸福感的平均得分为 31.54,显著高于幸福感量表的理论中值 24(t=8.443,P<0.001)。男性主观幸福感得分 (M=33.85,SD=11.56)与女性主观幸福感得分 (M=29.03,SD=12.68)有显著差异 (t=2.739,P<0.01)。

2.2 老年人人格和主观幸福感的民族差异 在 P方面,汉族老年人的适应性、合群性略高于彝族;在 P方面,汉族比藏族的情绪更稳定些;在 L方面,3个民族的掩饰能力都较强,汉族显著高于彝族,藏族显著高于彝族,藏族最高;在 PA和 PE方面,汉族略高于彝族;在总体幸福感方面,汉族略高于彝族,汉族与藏族、彝族与藏族间不存在显著差异。见表1。

表1 不同民族人格与主观幸福感比较(n=190)

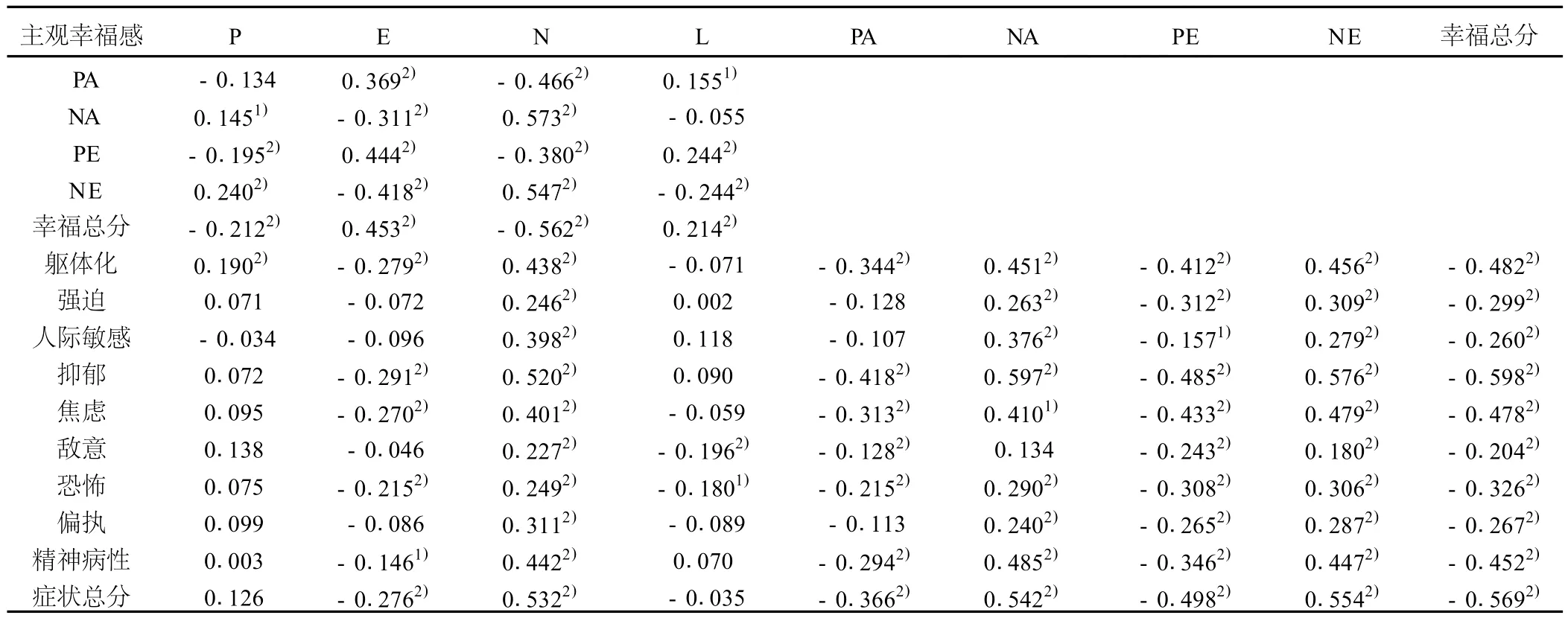

2.3 人格、心理健康与主观幸福感的相关分析 对不同人格、心理健康与主观幸福感进行相关分析得知:人格特质的各个维度与主观幸福感的各个维度及总分都相关显著 (除 P与 PA、L与 NA相关不显著外),其中,E、L与 NA、NE呈负相关,P、N与PA、PE呈负相关,其余为正相关。SCL-90的各个因子及总分与主观幸福感的各个维度及总分都相关显著 (除强迫、人际敏感、偏执与 PA感、敌意与 NA相关不显著外),其中,SCL-90各因子与 PA和 PE呈负相关,其余为正相关。人格特质与 SCL-90的部分因子相关显著,主要表现在 N与 SCL-90各因子及总分呈显著正相关,E与 SCL-90各因子及总分呈负相关,P与SCL-90各因子及总分相关不显著 (除 P与躯体化相关显著外)。见表2。

表2 老年人人格特质、心理健康与主观幸福感的相关

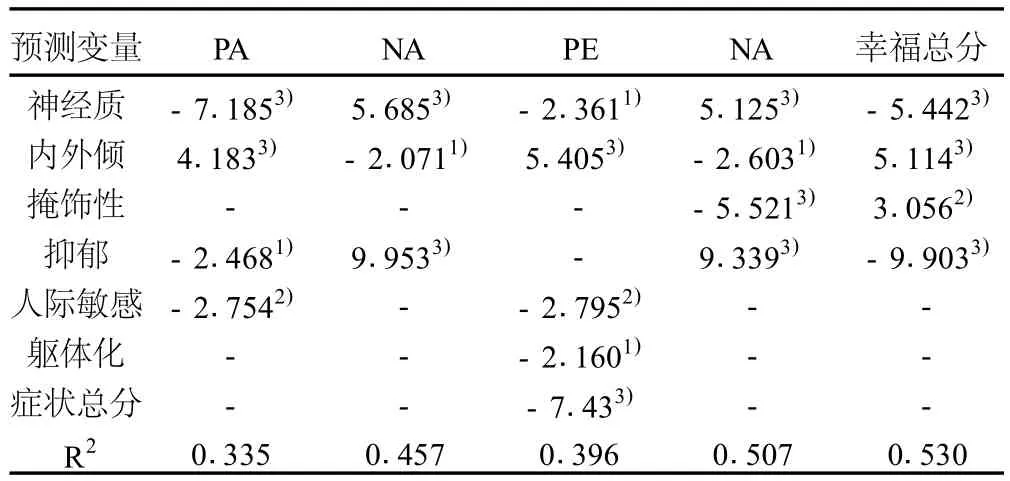

2.4 对主观幸福感的多元回归分析 将人格的 4个维度、SCL-90的 9个因子及其总分和民族作为预测变量,对主观幸福感进行多元回归分析,在人格的 4种特质中,E和 N是影响主观幸福感的重要预测变量,L对 NE有显著的预测作用。在心理健康的 9个方面,抑郁对 PA、NA和 NE有显著的预测作用,人际敏感对 PA和 PE有显著的预测作用,躯体化对 PE有显著的预测作用。进入总体幸福感回归方程的预测变量为 N、E、L和抑郁。

表3 各预测变量对主观幸福感的回归分析

3 讨 论

彝区老年人的总体幸福度居中上水平,普遍感到自己的生活是幸福的。适应理论认为人们评价自己是否幸福,是否会把过去的生活作为判断标准〔6〕。我国的改革开放及西部开发,使彝区人民的生活发生了变化,他们对现在的幸福生活倍加珍惜,对未来的生活充满希望,其幸福感较高。男性老年人比女性老年人更感到幸福,这说明人的自我评价是植根于所处的文化社会环境〔7,8〕。彝区是一个男性气质高的文化环境,男性处于支配地位,拥有受教育的权力,可以选择较多的社会角色,行为较少受限制,有良好的自我评价,这会提升他们的主观幸福感。而女性处于服从地位,受限制多,没有选择的自由,是生育和劳动的工具,这些因素影响了她们的自我评价,从而降低了她们的主观幸福感。这证明了不同文化通过不同途径实现主观幸福感的观点〔9,10〕。在走访彝区时发现,“姨表不婚”、“姑舅表优先婚”、“无儿子的女性死后的灵牌不进祖灵洞”等习俗普遍存在,还有愈演愈烈的高聘金婚姻都折射出对女性的歧视。要使彝区女性更幸福,提高女性地位是途径之一。

调查发现,彝区老年人在 P、E和 N上的得分围绕 50分波动,这表明彝区老年人的人格基本上属于外向稳定型,即多血质-胆汁质混合型气质,这种气质的人善于交往、活跃、乐观、反应快速、情绪兴奋性高。从汉族、彝族和藏族老年人在 N上的平均得分可以看出,汉族老年人的情绪较稳定,彝族次之,藏族再次之。情绪稳定性的差异表明,虽然三个民族都属于多血质-胆汁质混合型气质,但多血质和胆汁质的含量存在民族差异,汉族属于偏多血质的多血质-胆汁质混合型,彝族属典型的多血质-胆汁质混合型,藏族属于偏胆汁质的多血质-胆汁质混合型。对彝区人观察发现,藏族人尤其是藏族男性,表现出粗豪、精力旺盛、生机勃勃、刚毅、冲动的胆汁质倾向。这可能与三个民族居住的自然环境有关,汉族住山下,地势平缓,性格柔和,藏族住山上,站得高,看得远,自由奔放,有山一样的棱角,性格鲜明,胆汁质含量高,而彝族居山腰,性格界于两个民族之间。由于汉族老年人情绪较稳定,适应性和合群性略高,表现在 PA和PE多,主观幸福感略高于彝族。提示,要提高彝区老年人的主观幸福感,增加情绪稳定性,多与外界交往,提高其适应能力是必需的。人格特质的第四个维度是L。彝区老年人在L上的得分均高于 50分,这意味着彝区老年人的社会成熟性高,受市场经济的影响,民族地区的人们走出封闭的山寨,到外面去学习、生活,与外部世界来往频繁,提高了他们的社会成熟性。

本研究发现,人格对彝区老年人的主观幸福感具有重要影响。在人格的 4个方面,较高的 P意味着较多的 NA和 NE,较高的 E意味着较多的 PA和 PE。这一结果提示,如果要提高个体的主观幸福感,一个重要的途径应该是增强个体的适应性、合群性、善于人际互动。社会支持理论认为,社会支持能减缓压力事件对身心状况的消极影响,保持并提高个体的身心健康〔11〕。研究发现,良好的社会支持有益于缓解生活压力,有利于增强个体的主观幸福感〔12〕。人格的第三个方面是 N,研究发现,较高的 N意味着较少的 PA、PE和幸福感,情绪越不稳定,积极情感和体验越少,负面情绪越多〔4〕。人格的第四个方面是L,本研究发现,较高的 L意味着较多的 PA、PE和幸福感,这一结果说明,要提高老年人的主观幸福感,提高老年人的社会成熟性也是一个不可缺少的途径。

1 Diener ED,Suh EM,LucasRE,et al.Subjective well-being:three decades of progress〔J〕.PsycholBull,1999;125(2):276-302.

2 汪向东,王希林,马 弘 .心理卫生评定量表手册〔J〕.中国心理卫生杂志,1999;(增刊):86-8.

3 陈仲庚 .艾森克人格问卷的项目分析〔J〕.心理学报,1983;15(2):211-8.

4 孔克勤,叶奕乾,杨秀君 .个性心理学〔M〕.上海:华东师范大学出版社,2006:158-60,243-5.

5 王征宇 .症状自评量表 (SCL-90)〔J〕.上海精神医学,1984;2(2):68-70.

6 邹 君,唐 丹,王大华,等 .老年人积极情感和消极情感及相关因素研究〔J〕.中国临床心理学杂志,2006;14(2):194-6.

7 Kuyken W,Orley J.Quality of life assess ment:international perspectives〔J〕.SpringerNetherlands,1995;4(3):289-90.

8 孙希凤,方积乾 .老年人生存质量的影响因素〔J〕.中华老年医学杂志,2003;22(8):508-9.

9 ArrindellWA,Hatzichristou C,Wensink J,et al.Dimensions of national culture as predictors of cross-national differences in subjective well-being〔J〕.Personal Individ Diff,1997;23(1):37-53.

10 Diener ED,Oishi S,Lucas RE.Personality,culture,and subjective wellbeing:Emotional and cognitive evaluations of life〔J〕.Annual Rev Psychol,2003;54:403-25.

11 黄希庭 .人格心理学〔M〕.杭州:浙江教育出版社,2002:618.

12 Manne SL,Taylor KL,Dougherty J,et al.Supportive and negative responses in the partner relationship:their association with psychological adjustment among individuals with cancer〔J〕.J Behav Med,1997;20(1):101-25.

〔2010-01-15收稿 2010-03-11修回〕

(编辑 袁左鸣)

R161.7

A

1005-9202(2010)13-1875-03

四川省哲学社会科学重点研究基地-四川省教育发展研究中心(CJF09005)

冯海英 (1964-),女,副教授,主要从事人格心理学研究。

- 中国老年学杂志的其它文章

- 老年人主观幸福感与自我概念的关系

- 社区老年人的日常活动偏好研究