安徽省城乡老年人非正式照顾的比较

赵怀娟 吴翠萍 (安徽师范大学社会学院,安徽 芜湖 241000)

安徽省城乡老年人非正式照顾的比较

赵怀娟 吴翠萍 (安徽师范大学社会学院,安徽 芜湖 241000)

目的 探讨城乡老年人非正式照顾的一般情形和主要差异。方法 对 250位城市老人、425位农村老人的非正式照顾体系进行问卷调查和统计分析。结果 老年人从非正式照顾体系各要素获得的经济支持、生活照料和精神慰藉存在一定城乡差异。结论 城市老人拥有更高的生活质量,农村老人缺少照顾资源。城乡老年人非正式照顾都存在着基础弱、倚重配偶、资源不足等问题,独居老人、高龄老人、农村老人的非正式照顾应引起重视。

老年人;非正式照顾;经济支持;生活照料;精神慰藉

老年人照顾包括非正式照顾、正式照顾、社区照顾三种模式。其中,非正式照顾 (informal care),又称“非正式支持”或“非正规照料”,意指“通过道德或血缘关系维系的没有国家干预的非规范性养老支持”〔1〕。非正式照顾的主体是老年人的亲友、邻居等,因而具有介入及时、成本低廉、富有情感色彩等特点,是老年人照顾的主要方式。而国内对于老年人非正式照顾的研究比较有限,且多着眼于经济层面。对于照顾提供者的研究多关注于子女,配偶、手足、朋友、邻居等照顾资源未受重视〔2〕。此外,在二元社会结构下,城乡老年人在生计策略、支持网络等方面的不同必然会影响其晚年生活质量,但以往的研究对此很少关注。本文将“安徽省老年人非正式照顾调查”的相关数据进行分析,以“户籍”为主要自变量,以“老年人获得非正式支持情况”为因变量,探讨城乡老年人非正式照顾的一般情形和主要差异。

1 样本与方法

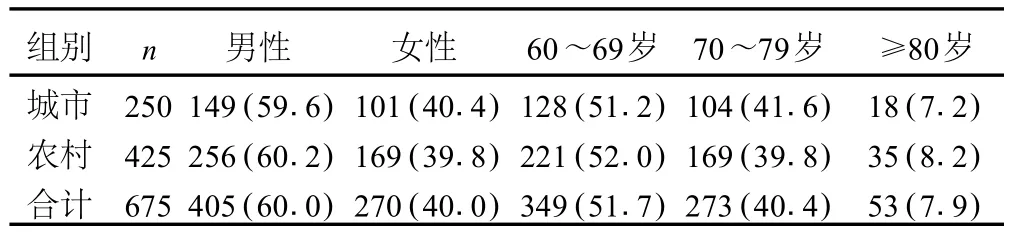

1.1 研究对象 本次调查采取多阶段抽样方式。先依据地理位置抽出位于安徽省南、中、北部的 3个城市,然后进行区、街道、社区的抽取;而对于农村的调查对象则按照该城市所辖县、乡镇、村进行抽取。为了便于分析和比较,调查对象被限定为:有子女、与配偶共同生活、年龄≥60岁的老年人。基于城乡老年人口的实际分布,本研究以 300位城市老人、500位农村老人为调查对象,共发放问卷 800份,实际回收有效问卷 675份 (城市 250份、农村 425份),回收率为 84.4%。教育程度:82.1%的农村老年人为文盲、半文盲;城市老年人文盲率仅为 9.6%,初中、高中文化程度的老年人超过六成。居住方式:由于限定了夫妇共同生活,因而空巢家庭与主干家庭是本次调查所涉及的主要家庭类型;此外,在农村,还有近三成的隔代家庭,即老年夫妇与留守儿童共居生活。由于老年人填答问卷有困难,主要由调查员询问并代为填写。调查对象的基本情况见表1。

1.2 方法 老年人获得非正式照顾主要包括经济支持、生活照料和精神慰藉 3方面。在问卷设计时,笔者将“经济支持”操作化为:过去 1年的收入情况、主要经济来源、经济状况自评、获得经济支持的情况、经济支持期望等问题;将“生活照料”操作化为:谁是最主要的照顾者、生病时获得照顾的情况、对照顾者的评价等问题;将“精神慰藉”操作化为:代际之间的联系频率、老年人参与子女生活情况、老年人的倾诉对象、邻里关系等问题。对于非正式照顾各项内容的测查,均将亲属、朋友、邻居等照顾资源纳入其中。

1.3 统计学分析 采用 SPSS11.5软件进行数据处理。

表1 调查对象的基本情况〔n(%)〕

2 结 果

2.1 经济支持

2.1.1 老年人的收入来源及其对经济状况的评价存在城乡差异 调查发现,在过去 1年中,农村老年夫妇总收入在 5 000元以下的为 65.4%,在 5 000~10 000元之间的为 21.9%(两项合计为 87.3%);而城市老年人处于上述两个收入区间的分别为10.5%和 27.2%(合计为 37.7%)。数据显示,城市老年人的收入主要处于 10 000~15 000元和 15 000~20 000元这两个区间 (合计为 39.4%)。可见,尽管老年人的经济收入总体上都偏低,但农村老年人情况更甚。从收入来源看:城市依次是退休工资 (69.4%)、经营投资 (13.6%)、子女供养 (12.8%);农村依次是生产劳动 (49.2%)、子女提供 (32.7%)、其他(14.8%)。说明城市老年人对子女的经济依赖较低,而农村老年人较高。与此相应,当问及“您对自己目前的经济状况感觉怎样”时,有七成强的城市老年人选择了“满意”和“基本满意”,而农村老年人做此选择的只有三成。

2.1.2 城乡老年人对子女提供经济供养持有不同看法 子女是非正式照顾体系中最基础的要素,而调查显示,城乡老年人在子女的经济支持问题上存在观念差异。当问及“您赞同养儿防老这一说法吗?”,城乡老年人选择“赞同”的分别是 34.5%和 59.1%,差异显著 (P<0.05)。对于子女的养老责任问题,只有 8.4%的城市老年人同意“经济供养主要是儿子的责任,对女儿不可强求”,而农村老年人对此看法表示“同意”的比例却达到 32.0%。可见,农村老年人对“养儿防老”仍有较高的认同度,更强调儿子的赡养义务。在回答“如果收入不能满足需要,您最希望谁提供帮助”时,城乡老年人虽然都首选“儿子”,且无差异,但在“女儿”这一选项上存在城乡差异 (P<0.01),城市老年人希望“女儿”给予帮助的比例高于农村。

2.1.3 城乡老年人从其他照顾者处获得经济支持的情形有所不同 当问及“在过去 1年里,除子女外,还有谁在经济方面帮助过您”时,城市老年人的选择依次是:朋友 (36.7%)、手足(27.8%)、孙辈 (19.8%)、邻居 (15.7%);农村老年人的选择是:手 足 (32.3%)、孙 辈 (28.5%)、朋 友 (22.2%)、邻 居(17.0%)。χ2检验显示:城乡在“孙辈”这一选项上存在差异(P<0.05),说明孙辈给农村老年人提供了一定经济支持。同时,城乡在“邻居”这一选项上无差异,说明老年人和邻居之间的经济联系比较脆弱。

2.2 生活照料 调查发现,无论城乡,“配偶”都是最重要的照顾者 (城市为 89.0%,农村为 90.4%);而且,与其他亲属相比,配偶对老年人的照顾也是“最周到”的。在上述两个问题上,城乡差异均不明显。从子女角度看:当父母生病或身体不适时,同住子女大都能表示关心、主动协助,且城乡之间无显著差异,见表2。就不同住子女而言,城市在“经常打电话询问”这一选项上高于农村 (69.4%vs 46.4%,P<0.05),农村在“寄钱回家”这一选项上高于城市 (70.5%vs 23.7%,P<0.05),且有一定差异。同时,调查还发现,当子女与父母共度节假日时,城乡子女在“陪父母说话”这一选项上存在显著差异 (42.5%vs 37.0%,P<0.05),城市家庭代际关系更显亲密。而农村子女 (14.3%)在春节返乡时,常常忙着走亲访友、消遣娱乐,故有一定比例的人“不怎么与父母交流,也不怎么做家务”。

表2 老年人生病时,同住子女的表现(%)

调查还发现,当老年人生病住院或卧床休养,需要较多、较长期的照料时,城乡老年人的主要照顾者存在一定差异。在城市,主要照顾者依次是配偶、女儿、儿子,而在农村则是配偶、儿子、女儿。与此相应,当问及“谁的照顾让您感到压力最小?谁次之?”时,被调查者虽都首选“配偶”,但在第 2位的选择上,城市老人选择“女儿”的多,而农村老人选择“儿子”的多 (P<0.05)。可见,“女儿”这一要素对城市老年人而言具有一定照顾优势,但对农村老年人来说并不明显。对其他照顾者的测查显示,城市老年人从女婿、手足、朋友处获得短期照顾的比例高于农村。另外,护工、保姆也是城市老年人可以选择的照顾者,但农村老年人缺少这些资源。由于劳动力大量外流,农村老年人从子女处获得生活照料实际上是非常有限的。此外,城乡老年人在使用“邻居”这一照顾资源时存在显著差异 (P<0.05),农村老年人从邻居处得到的帮助要高于城市。

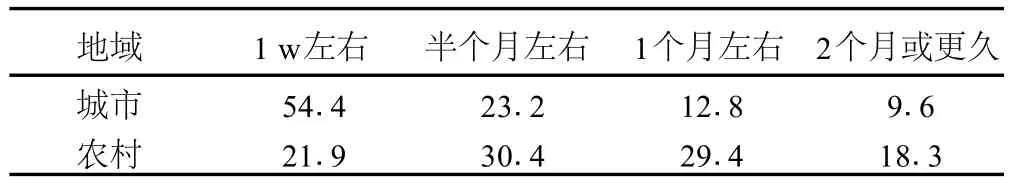

2.3 精神慰藉 从构成要素看,非正式照顾无疑是初级资源的汇合。作为和老年人有着亲缘、血缘、趣缘、地缘关系,且互动频率较高的人,非正式照顾者提供的情感抚慰与心理支持对于老年人而言无疑是非常重要的。调查发现:约有六成的同住子女能够经常与父母交流,且城乡之间无显著差异。不同住的子女也大都与父母保持一定联系。但从χ2检验的结果看,城乡之间在联系频次方面存在差异,城市子女与父母联系更频繁(见表3)。从倾诉意愿看,城乡老年人的选择较为一致,列在前 3位的都是配偶、女儿、儿子,说明“女儿”在情感慰藉方面具有一定性别优势。

表3 子女与父母联系情况(%)

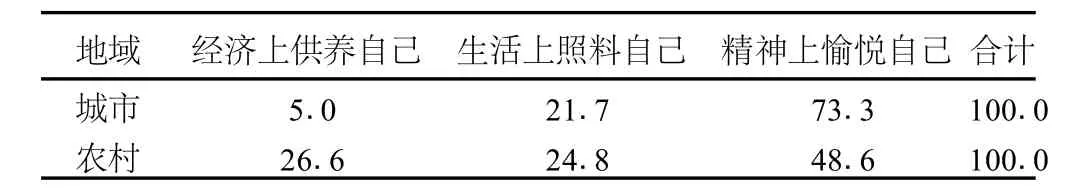

在问卷中,笔者设计了 2个问题测查父母对子女生活的参与程度,分别是“当子女做决定时会征求您的意见吗?”、“子女请客吃饭、休闲娱乐时会请您参加吗?”。对上述两个问题的回答,城乡老年人选择“偶尔会”的比例均超过五成,可见,老年人对子女生活的参与度不高。与此相应,调查对象都认为,当前最突出的需求是希望子女“在精神上愉悦自己”。城市老年人对精神满足的需求更为强烈,而农村老年人在期望精神慰藉的同时,也需要来自子女的经济支持 (表4)。

表4 老年人对子女的需求(%)

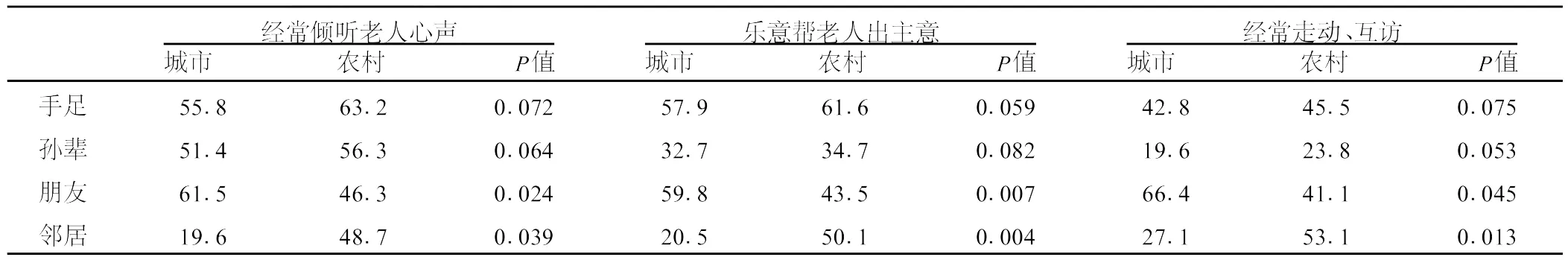

从其他要素看,手足之间的相互倾诉、帮忙出主意、生病探视均能为城乡老年人提供一定的心理支持,但在“邻居”和“朋友”这两个资源方面却存在一定的城乡差异。总的说来,农村老年人与“邻居”的互动频率更高,交往内容涉及串门聊天、互借东西、代办事情等。见表5。而城市老年人与“朋友”的联系更多,对友谊的评价也更加积极。

表5 其他照顾者对老年人的情感支持(%)

3 讨 论

本次调查可得出如下结论:(1)在经济供养方面,城市老年人对子女依赖程度低,农村老年人对子女依赖程度高。但无论城乡,子女都不是老年人最主要的经济支持者,自我供养是城乡老年人经济生活的现实状况。就子女的供养责任看,城市老年人对儿子、女儿无所偏重,而农村老年人更强调儿子的赡养义务。除子女外,手足、孙辈、朋友等非正式资源也能为老年人提供一定的经济帮助。(2)在生活照料方面,无论城乡,“配偶”都是老年人最主要的照顾者。从子女角度看,当父母生病时,城乡同住子女均能主动提供照顾。不同住的城市子女往往通过电话问候表达关切,而农村子女则通过提供治疗费用表示孝心。当老人需要较多照顾时,女儿对城市老人而言更具优势。另外,城市老年人从女婿、朋友处获得短期照顾的比例高于农村,且可以通过购买服务获得照料相比之下,农村老年人照顾资源短缺现象较为突出。(3)在精神慰藉方面,无论城乡,“配偶”都是老年人最主要的倾诉对象,同时,女儿在情感支持方面也具有性别优势。从其他要素看,手足均能为城乡老年人提供情绪支持,但就朋友和邻居而言却存在一定差异。

问卷结尾处对老年人的生活满意度做了测查。从回答情况看,城市老年人对衣食住行、精神满足、家务负担、人际关系等的评价均比农村老年人更加积极。这一结果既佐证了前述某些结论,也说明城市拥有更高的生活质量。老年人非正式照顾缘何存在上述城乡差异?(1)与农村相比,城市老年人的生计更稳定,自养能力更强。低度的依赖有助于代际互动与人际关系的平等与融洽,并利于老年人从子女、朋友处获得更多的生活照料和情感支持。(2)与城市相比,社会流动对农村老年人的冲击更大。当前,劳动力外出务工已导致照顾对象与照顾者在空间上的分离,大大降低了农村老年人获得生活照料和精神慰藉的可能性,甚至使老年人的劳动与生活负担更加沉重。(3)生活方式的不同使城市老年人的观念更开放,更具男女平等意识,更重视精神需求的满足。同时,居住方式的变化与通讯技术的进步也降低了邻里之间的互动频率,使老年人更注重与“朋友”保持经常性的联系。相较之下,生活在乡土社会中的老年人则倾向于维系既有的思维观念与行为模式。

当然,应当指出的是:无论城乡,老年人非正式照顾都存在着基础弱、过于倚重配偶、其他照顾者介入有限等不足。因而尽管非正式照顾是老年人寻求协助时的优势偏好,但老年人能否获得非正式支持却受制于多种现实条件,如老年人拥有的非正式资源的多少、老年人与各照顾要素之间的互动频率、居住距离及关系亲疏等〔3〕。由此,本研究就延伸出几个需要进一步思考与讨论的问题。(1)随着配偶的离去,独居老人的非正式照顾将如何延续?(2)随着增龄,作为“照顾者”的老年人必然力不从心,在此情形下,如何缓解其照顾压力?(3)对于缺乏资源的农村老年人而言,如何拓展非正式支持体系?对于上述问题的回答,答案自然不一而足。本文不拟展开讨论,仅提出一种观点。那就是,老年人的需要和问题是复杂多样的,需要灵活的、整合性的对策设计。非正式照顾固然可以作为老年人照顾的基础,但应通过社区照顾、正式照顾为其提供补充,甚至在必要时予以替代。同时,不断完善养老保障、医疗保障等社会福利制度,通过政策扶持挖掘非正式支持体系的潜能,也有助于降低老年人的脆弱性。

1 姚 远 .非正式支持:应对北京市老龄问题的重要方式〔J〕.北京社会科学,2003;(4):71.

2 赵怀娟 .安徽省农村老年人非正式照顾研究〔J〕.合肥学院学报,2009;26(4):12.

3 吕宝静 .老人照顾:老人、家庭、正式服务〔M〕.台北:五南图书公司,2001:7-8.

〔2010-06-04收稿 2010-11-04修回〕

(编辑 曲 莉)

C915

A

1005-9202(2010)24-3756-04

安徽省教育厅人文社科项目(2010sk111)

赵怀娟 (1974-),女,在读博士,副教授,硕士生导师,主要从事社会政策与社会工作研究。

——基于CFPS 2016年数据的实证分析