中国生育率转变的人口自效应研究

尹文耀 钱明亮

(浙江大学人口与发展研究所,浙江杭州310028)

一、研究背景和目的

不断深化对人口规律的认识,是发展人口科学理论以及正确制定和不断完善人口发展战略、政策和规划的基础。深入研究我国人口发展规律,特别是未来人口发展的特殊规律,应该是我国人口学者的一项首要的、基本的任务。有学者多次提出“关于生育政策的讨论实际上是对人口规律性的认识问题”[1]94,“对人口的客观规律性要抱有敬畏感”[2]71,这是十分正确的,也是我国人口学界目前需要特别加强的。

研究人口变动的规律性,最重要的是研究和认识人口事件本质的、内在的联系。人的生命周期的长时间性和人口系统自我更新的再生产能力,使得任一人口事件(如生育、死亡等人口变动)对人口状态的影响,既有即时的,又有滞后的、长期的或周期性的。尹文耀曾把这种影响称为“人口自效应”(以下简称“人口效应”)①人口效应(demographic effects),由凯恩斯在1937年的《人口减少的经济后果》一文中最早提出,专指人口变动对经济增长的影响;尹文耀在《简论人口效应与人口“红利”》(《市场与人口分析》2007年第4期)一文中把人口事件对人口本身的影响称为“人口自效应”,将人口事件对人口以外的经济、社会、资源环境的影响称为“人口他效应”。人口自效应是人口他效应产生的源动力,认识人口自效应的客观规律性是认识人口他效应的基础,人口自效应研究应处于优先位置。本文将生育、死亡等人口变动对人口总量、年龄结构等系统人口状态指标变化的影响界定为人口效应。若将研究视点放在生育、死亡等人口变动之后的时期,这种分时序分布的人口效应因其在时间上是滞后的,故又可称之为滞后人口效应,它与“人口势能、人口增长惯性”同义。。生育率转变(fertility transition)是当代中国最大的人口事件。它以世界上绝无仅有的规模、史无前例的速度在短时间内迅速完成[3]。那么,生育率转变的整个过程和转变的各个阶段相互间有什么内在联系?对中国未来的人口事件和其他事业发展究竟有什么影响?影响到什么程度?影响多长时间?这种影响有哪些客观规律性?这就成为我们研究人口战略时迫切需要解决的基本理论问题。本文将运用稳定人口的相关理论、比较人口预测法和标准分析法等方法[4-6],在长时期、大跨度的人口模拟预测的基础上,量化分析我国生育率转变各个阶段的人口规模效应、年龄结构效应,以进一步深入认识人口变动的规律性,为完善我国人口发展战略和政策提供理论支持。

二、中国生育率转变时期划分

有数据显示,在20世纪60年代中后期,中国的总和生育率已经显现出某种下降迹象,但只是在高生育水平上轻微地波动②查瑞传教授在《再论中国生育率转变的特征》(《中国人口科学》1996年第2期)中认为,1949—1990年,“总的来看,新中国生育率的长期发展趋势始终是在下降”,但“降低缓慢而波动较多”。。真正形成不可逆转的生育水平下降大趋势,还是在国家通过行政手段干预个体生育行为之后。另外,尽管人口学界对我国2000年人口普查提供的生育率数据存有多种质疑,对真实生育水平有多种估计,但多数学者认为,世纪之交我国生育率已经降至更替水平以下,在2000—2007年间也未出现大的反复,自2000年起中国人口发展进入了低水平阶段[7-8]。

依据生育率转变启动和完成的时点,可将整个时间段划分为:生育率大幅度转变前时期(1972年前)、生育率转变时期(1972—2000年)、生育率转变后时期(2000年以后)。依据生育率转变时期生育水平的高低及变化趋势,还可将其细分为三个阶段:高水平下降阶段(1972—1981年)、趋于更替水平阶段(1982—1991年)和趋于低水平阶段(1992—2000年)。

据联合国人口司《世界人口展望》(2006年修订版)数据库数据显示③数据库见http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2,下同。:中国人口(总人口)的总和生育率(五年平均)在1970—1974年间为4.86,1975—1979年间为3.32;1980—1984年间为2.55,1985—1989年间为2.46;1990—1994年间为1.92;1995—1999年间为1.78。可见,在高水平下降阶段,生育水平下降速度是史无前例的;在趋于更替水平阶段,下降速度、幅度明显减缓;在生育率转变的最后阶段,生育水平稳定在了更替水平以下。

对中国生育率转变时期进行划分,目的在于解析阶段性历史人口变动的滞后人口效应的时间变化规律,以及阶段性生育率因素、死亡等非生育率因素④指死亡、生育间隔、出生性别比等影响人口变动的因素,以下简称“非生育率因素”。变动人口效应的差异性,厘清阶段性人口变动、生育率变动与其人口效应之间的内在逻辑关系。诚如马克思所言:“如果把这些发展过程中的每一个部分分别加以研究,然后再把它们加以比较,我们就会很容易地找到理解这种现象的钥匙 。”[9]342

三、中国生育率转变的人口效应测度方法

对封闭人口而言,影响系统人口总量、年龄结构等状态指标的主要人口因素,可归结为期初人口构成、生育率、非生育率三类[6]20。其中,期初人口构成既是以往时期生育、死亡等人口变动的综合结果,也是延续人口系统发展的历史连贯性的表现,是形成滞后人口效应的基本因素。

有关中国生育率转变后的人口问题研究,既需要比较分析转变之前不同阶段的滞后效应,还需要甄别转变时期生育率、非生育率不同因素人口效应的差异,方可进一步探究相关人口问题的演变态势与根源。钱明亮曾以生命表人口为对象,分析生育率变动在人口总量、人口老龄化、抚养比等方面的效应及其时间分布特征[10]。本文将以现实人口为对象,分析中国生育率转变时期的生育率、非生育率变动对未来人口总量、老年人口比、抚养比等方面的影响及其时间分布特征,深入揭示中国生育率转变与未来人口总量、年龄构成变动的逻辑关系。

(一)历史人口变动的滞后人口效应测度

稳定人口理论和模拟预测结果表明:在死亡等因素不变的前提下,人口若始终以更替水平生育,最终将进入“静止人口”状态。初始人口在成为静止人口之前与进入静止人口之后两种人口状态之间的差异,即为历史人口变动的滞后人口效应。

以截至1972年中国历史人口变动的滞后人口效应为例,在死亡等其他因素保持1972年水平不变,1972年后生育始终保持更替水平的前提下,设成为静止人口之前的人口指标为E1(t),成为静止人口之后的人口指标为E2(t),则截至1972年中国历史人口变动在t年的滞后人口效应为

式中k表示人口变动的人口效应,既包含生育率变动的人口效应,又包含非生育率因素变动的人口效应。

假设死亡等其他因素保持2000年的水平不变,2000年后生育始终保持更替水平,则可测度截至2000年的历史人口变动在t年的滞后人口效

在此基础上,即可测出1972—2000年人口变动的滞后人口

(二)生育水平变动的滞后人口效应测度

以1972—1981年间生育水平变动的人口效应的测度为例:

设情境一为:以1972年的人口为初始人口,1972—1981年生育率按实际生育率变动,死亡等其他因素不变;1981年后生育保持更替水平,仍保持1972—1981年相同的死亡率不变,则1981年后的人口状态指标为EK1(t)。

设情境二为:同样以1972年的人口为初始人口,死亡率与情境一相同,不同的是1972年后生育即始终保持更替水平,则1981年后的人口状态指标为EK2(t)。

两种情景下同一时点人口状态的差异,即为1972—1981年间生育水平变动的人口效应

式中 f仅仅表示生育率,不包含死亡等非生育率因素变动的人口效应。

用同样的方法可测度1982—1991年生育率变动的人口效应EEf1982—1991(t)和1992—2000年生育率变动的人口效应EEf1992—2000(t)。

从人口效应的量化过程看,不同历史时期、不同因素变动形成的人口效应完全具有可比性。1972—2000年间生育水平变动的人口效应EEf1972—2000(t)为对应三个阶段生育水平变动的人口效应之和:

(三)死亡水平变动的滞后人口效应测度

死亡等非生育率因素变动的人口效应可通过间接方式进行测度,即通过历史人口变动的滞后人口效应与同期生育率变动的人口效应在对应时段上的差额进行估计。例如:设EEn1972—2000(t)为1972—2000年间死亡率等非生育率因素变动的人口效应,则有:

n表示包含以死亡率为主的多种非生育率因素。

(四)数据来源和假设前提

由于1972年并非是人口普查年,且距今已三十多年,难以找到第一手的生育、死亡等人口数据,只能通过间接方法得到[11]94[12]207。其他年度的人口数据,或直接选自1982年、1990年、2000年人口普查所公布的数据[13],或通过插值方法得到;1972—2000年间总和生育率数据,均选自联合国人口司《世界人口展望》中历年中国生育率变动(五年平均)数据。除前述假设条件外,另有假设如下:研究时段内的死亡模式、生育模式、出生性别比不变,忽略城乡和区域迁移因素对生育率的影响,忽略比较人口预测过程中不同因素的交叉影响。

本文将生育率和非生育率因素对人口规模、老年系数、抚养比及其他人口指标的影响简称为人口规模效应、老龄化效应、抚养比效应及其他效应。在以上假设条件下对多种人口指标的模拟预测,旨在解析中国生育率转变中生育率与非生育率因素对未来人口总量、年龄结构影响的规律性,定量比较不同时期、不同阶段人口效应的差异及其变化的规律性,并非是对未来人口状态的准确预测。

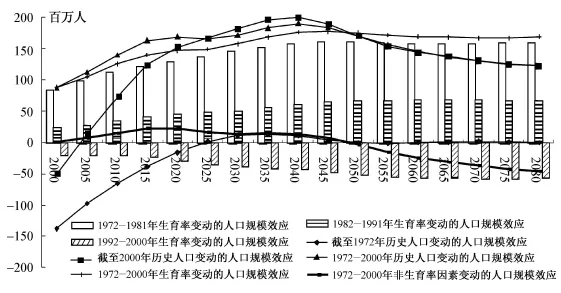

四、中国生育率转变的人口规模效应

历史时期生育率与非生育率因素的人口规模效应是以人口增长惯性形式存在的。在分别选择1972年、2000年中国人口对应的静止人口规模为分析人口总量变动参照物的前提下,截至1972年与截至2000年历史人口变动所积蓄的人口增长惯性,均随时间推移而逐步消逝。各个时期历史人口变动的人口规模效应和生育率转变的各个阶段生育率、非生育率因素变动的人口规模效应,如图1所示。

1.截至1972年历史人口变动的滞后人口规模效应,为21世纪中国人口总量格局的演变“预留”了大量人口增长惯性,将在2025年前后消逝殆尽;在2025—2045年间,人口规模超过了其相应的静止人口规模,潜在地“铸就”了2035年前后人口总量峰值(峰值为13.07亿)。而截至2000年历史人口变动“预留”的惯性增长量,其分布态势与1972年的大体相同:在2005年左右“提前”释放完毕,延长了人口总量超过其静止人口规模的时期,且潜在的人口总量峰值进一步扩展到14.93亿。中国生育率转变期间的生育、死亡等人口变动,进一步提升了潜在的人口总量峰值,扩大了21世纪中国庞大的人口规模。

2.1972 —2000年间人口变动在情境一(指经历生育、死亡等因素变动的人口过程)下的规模效应先升后降,呈波动变化,最终趋于稳定,与情境二(指自1972年起生育保持更替水平,非生育因素保持1972年水平不变的人口过程)相比,静止时的人口规模多出约1.24亿,意味着生育率转变期间潜在地促使其静止人口规模增加了1.24亿。这与生育率转变期间的一段时间内平均生育水平高于更替水平密切相关。这一时期人口规模效应由两部分组成:(1)生育水平变动“潜在地”促使人口规模增加约1.70亿,其中,高水平下降阶段增加约1.60亿,趋于更替水平阶段增加约0.67亿,趋于低水平阶段缩减约0.57亿,可见,生育率变动引起的人口效应,与生育率“偏离”更替水平的幅度、持续时长正相关;(2)与“1972—2000年间死亡等非生育率因素保持1972年水平不变”情境下的人口规模相比,这一时期“预期寿命延长、生育间隔拉大”等非生育率因素变动,使2045年前的人口规模年均增加约0.13亿,而在2045—2080年间,却平均缩减0.30亿,可见,与同期生育率变动引起的规模效应相比,非生育因素的影响明显偏弱。

图1 中国生育率转变的人口规模效应

五、中国生育率转变的年龄结构效应

人口年龄构成既可通过劳动年龄人口比、老年人口比及其变化量来反映,也可通过人口抚养比、老年抚养比及其变化量来反映。对近乎封闭的中国人口而言,生育率转变期间生育率、死亡率等因素对同期人口年龄构成的直接影响,可通过分析这一时期老年人口比、抚养比分的时间序列特征来揭示[14-15]。但生育率转变时期的生育、死亡变动与老年人口比、抚养比变化并不存在严格的、即时的一一对应关系,前者还以人口势能的形式积蓄在人口系统之中,影响未来老年人口比、抚养比的变化。量化分析中国生育率转变时期生育、死亡变动对老年人口比、抚养比的影响,可明晰中国生育率转变与人口年龄构成变化的逻辑关系。

(一)老龄化效应

截至1972年与截至2000年历史人口变动形成的老龄化效应,以及生育率转变时期生育率、非生育率因素的老龄化效应,如图2所示。总体上看,历史人口变动的老龄化效应将逐步消逝,其变动大势见图2,具体数值见表1。

图2 中国生育率转变的老龄化效应

表1 中国生育率转变的老龄化效应因素分解(百分点)

1.与1972年的中国人口进入静止状态时的老年系数相比,截至1972年的历史人口变动,在2030年前潜在有力地“压低”了老年系数,使2030—2045年间高于其静止人口状态下的老年系数平均潜在地“提升”近1个百分点,在2035年达到高峰,达2.09个百分点。截至2000年历史人口变动的老龄化效应,与1972年趋势大体相同;不同的是,高于静止人口状态老年系数的时间延长至2060年前后,平均潜在地“提升”近1.6个百分点,在2055年达到峰值,达2.68个百分点,其后在振荡中逐渐消逝。可以说,1972年前的高生育率、不断降低的死亡率,既潜在地“铸就”了21世纪前半叶较低水平的老龄化,也“预置”了21世纪中期的“过度老龄化”。在这里,“过度老龄化”指高于静止人口状态下的老年系数。这表明即使1972年开始就普遍生育两个孩子,也逃脱不了一个时期高于静止人口的“过度老龄化”。

2.在生育率转变时期,迅猛下降的生育率、缓慢下降的死亡率进一步潜在地延长了“过度老龄化”的时间,“提升”了老年系数峰值,强化了21世纪中国人口老龄化的进程。这一时期的历史人口变动使老年系数提高的幅度在2020年前不足0.1个百分点,2040—2060年超过3个百分点,期间在2055年达到高峰,为5.73个百分点。这一时期人口变动最终使静止人口状态下的老年系数提高了2.45个百分点。

这一时期生育水平变动形成的老龄化效应在2045年之前一直为负值,即“潜在地”降低人口老龄化水平,降低幅度平均接近1个百分点,2035年降低的幅度达到最大值,为1.82个百分点;2045—2060年老龄化效应转为正值,“潜在地”提升老年系数接近1个百分点,进一步提升21世纪中叶老龄化的峰值。总的来看,这一时期生育率下降将“潜在地”降低在2000—2080年间的老年系数。其中,生育水平变动在高水平下降阶段和趋于更替水平阶段的老龄化效应,与趋于低水平阶段的老龄化效应截然不同,前者多数年份潜在地降低了21世纪前半叶的老龄化水平,后者则构成2065年前老龄化水平提升的潜在动力。

生育率转变时期非生育率因素变动的老龄化效应始终为正,呈递增状,在2015年前,尚不到1个百分点,在2015—2030年间上升为1—3个百分点,在2035—2060年间再次增加,并在2055年前后达到峰值,为4.87个百分点。静止人口状态下老年系数提高了2.45个百分点,就是由这些非生育率因素决定的。这一时期非生育率因素是潜在地提升21世纪人口系统老化水平的主要因素。2000—2080年的所有年份中由低生育水平提升老年系数的百分点,都低于非生育率因素提升老年系数的百分点,最多不超过非生育率因素引起的50%(2000年),绝大多数年份不超过15%;反过来,因非生育率因素提升老年系数的百分点却是低生育水平提升老年系数百分点的7—9倍,主要是非生育率因素使21世纪的人口老龄化高峰段呈现“又高又长”的特征。

(二)抚养比效应

与人口惯性、人口老龄化效应相对应,中国生育率转变时期生育、死亡同样影响到其后人口的抚养比。文献检索发现,人口学者们通常将低抚养比的时期界定为“人口红利”时期,将高抚养比的时期界定为“人口负债”时期,但“人口红利”、“人口负债”的界定标准主观性较强[16-17]。我们借用静止人口的抚养比来界定所谓的“人口‘红利’”和“人口‘负债’”。低于静止人口抚养比为“人口‘红利’”,高于静止人口抚养比为“人口‘负债’”,其差值分别是“红利”效应值和“负债”效应值。在这里,我们把红利和负债加上引号,是借用“红利”和“负债”来形象地表示潜在的人口“机遇”和“困难”,以及抚养比水平分布格局,并非经济学意义的红利和负债[18]。历史人口变动各个时期、生育率变动各个阶段及非生育率变动引起的抚养比效应的基本特征见图3,具体数值见表2。

图3 中国生育率转变的抚养比效应

表2 中国生育率转变的抚养比效应因素分解(百分点)

1.截至1972年与截至2000年历史人口变动的抚养比效应都呈现“红利”期与“负债”期交替出现,并形成波动振荡、振幅不断缩小、最终消逝的大趋势。前者既潜在地“铸就”了至2030年之前的第一个“红利”期,“压低”抚养比平均达7.77个百分点,也“预留”了 2030—2040年的第一个“负债”期,潜在地“提升”抚养比幅度平均达3.22个百分点。这表明,即使1972年开始就普遍生育两个孩子,未来也会有“人口‘红利’”期和“人口‘负债’”期。

2.生育率转变时期历史人口变动的抚养比效应,把“人口‘红利’期”由2030年之前延长到了2040年之前;压低抚养比的最大幅度由10%左右扩大到18%左右。同时也把“人口‘负债’期”由2030—2040年前后、2060—2075年前后,延后至2040—2060年前后、2070—2080年前后;提升抚养比的最大幅度从5.28个百分点至8.08个百分点,即由短时间、低“负债”,变成长时间、高“负债”。之所以有这样的变化,就是由1972—2000年间平均总和生育率高于更替水平、预期寿命大幅度延长等因素导致的。

3.进一步考察生育率转变时期的三个阶段,可以发现,三个阶段都潜在地蕴含着形成“红利”和“负债”的惯性。高水平下降阶段“红利”效应年份与“负债”效应年份之比为10∶7;趋于更替水平阶段的比值为10∶6,“红利”效应变大;而趋于低水平阶段的比值为8∶9,“红利”效应显著变小,“负债”效应增强,显著超过前两个阶段,在2055年形成“负债”效应高峰,提高抚养比8.98个百分点,是趋于更替水平阶段同期的两倍多。

三个阶段“红利”效应值和“负债”效应值的区间分别是:高水平下降阶段(-4.17,2.65)、趋于更替水平阶段(-1.22,1.32)、趋于低水平阶段(-2.41,1.12)。其中,高水平下降阶段振幅最大,趋于更替水平阶段最平稳,趋于低水平阶段处于两者之间。生育率过高或过低,都不利于抚养比的稳定。

4.生育率转变时期非生育率因素是降低2000—2010年、2025—2030年潜在的抚养比水平,促成近期“人口‘红利’”的重要因素,也是未来人口“负债”的重要因素(表2)。低生育水平被认为是形成人口“负债”的主要因素。为了澄清这一问题,我们主要比较趋于低水平阶段生育率变动与生育率转变时期非生育率因素的抚养比效应。与生育率因素相比,在2000—2080年每隔5年共17个年份中,除个别年份(2015年)外,其他所有年份由趋于低水平阶段生育率变动引起的抚养比变动的绝对值,都显著小于由生育率转变时期非生育率因素引起的抚养比变动的绝对值。17个年份中,前者平均只有后者的30%左右。和老龄化效应相同,非生育率因素是2035年开始“人口‘负债’”的主导性、决定性因素,趋于低水平阶段生育率变动的作用平均不足其15%(13.82%)。

六、结论与思考

本文基于新构建的比较人口方案和人口自效应分析方法,量化分析了我国生育率转变启动前(1972年前)、生育率转变时期(1972—2000年)、生育率转变完成前(2001年前),以及生育率转变时期的三个阶段(高水平下降阶段、趋于更替水平阶段和趋于低水平阶段)在2000—2080年间的人口效应变动的规律性。这为审视当代中国生育率转变对未来人口系统演变的影响,揭示不同阶段生育率和非生育率因素变动的人口效应时序变化,解读生育、死亡等变动与人口总量、年龄结构联动变化之间内在的逻辑关系,间接评估死亡等非生育因素变动的人口效应,重新认识人口系统的自我更新、自我生产和再生产的客观规律性,提供了依据。根据上文分析,我们可以得出以下几点认识:

1.生育率变动的规模效应在不同时段有不同的表现,其共同的特征是:这种效应将长期存在,最终将决定初始人口(指研究对象)能够在多大规模上静止下来,进而长期影响该人口赖以生存与发展的经济社会和资源环境。假定生育率转变后,人们以每对夫妇生育两个孩子作为微观层面的理想目标,以实现零增长作为宏观层面的理想目标,那么,转变期生育水平的高低及其持续时间的长短对人口规模的影响,将伴随初始人口到永远。因此,考虑到影响的久远性,生育率转变的规模效应始终置于重要战略层面加以对待。另外,对生育率转变期的生育水平、回归时间施加影响,要考虑到对未来更长远的人口规模的影响。

2.生育率变动的年龄结构效应同样在不同时段有不同的表现,其共同的特征是具有双相性、双重极端性和阶段性。双相性是指有正效应必有负效应,有负效应必有正效应。双重极端性是指正效应越大,负效应也越大;反之,负效应越大,正效应也将越大。阶段性是指无论这种效应是正是负,也无论这种效应如何极端,在时间上是长是短,都将在正效应和负效应交替波动中逐渐收敛,最终趋于消逝,不如规模效应存续时间那么久远。从这个意义上说,年龄结构效应对长期发展的影响力要低于其规模效应。尹文耀等曾经用另外的方法得出过同样的结论[19-20]。因此,从更长远的角度着眼,制定人口发展战略和生育政策,始终不应放弃对规模效应的关注,应兼顾规模效应和结构效应。未来中国生育政策也应该以适度控制人口规模增长、合理优化人口年龄结构为目标。

3.现阶段某一种人口状态是以往多阶段、多因素人口效应长期积累的结果;现阶段某一人口变动的效应也会在未来多阶段、多因素的发展上逐步显现。在人口效应上,存在着“一时段影响其后多时段、多时段共同影响其后一时段、多时段共同影响其后多时段”,“多因一果、一因多果、多因多果”的复杂现象。对于某种负面效应,不能简单地归咎于一时段、一原因。以上分析表明,未来的老龄化高峰、抚养负担高峰(主要是老年抚养负担高峰),并不是20世纪80年代以来相对偏紧的计划生育一种政策单独决定的。1972年以前的人口变动,特别是1972年以前的高生育率,已经潜在地形成了构成这些高峰的一些基本因素。它既是后来人口“红利”和人口“负债”的重要因素之一,也是未来“过度老龄化”的重要因素之一。即使1972年以来没有计划生育导致的低水平阶段,只要存在由高生育率下降向更替水平转变的趋势,就避免不了未来某个时期的“过度老龄化”,避免不了老年抚养系数的大幅升高,更避免不了老龄化高峰、抚养负担高峰的到来。因为届时作为老年人的人口,在1972年前高生育率时期就已经出生了。过低的生育率对过度老龄化起到了推波助澜的作用。从这个意义上来说,放宽计划生育政策对减缓老龄化速度和程度的作用是有限的,想避免过度老龄化的构想更是一种如“水中之月”的幻觉。

从战略的高度看,必须实事求是地面对摆脱不掉的过度老龄化问题,战略的重点应该是从全方位着手,采用多种策略,多阶段地发展、积累和聚集各种积极因素,应对过度老龄化的挑战。在所有的手段中,避免过低的生育率,对计划生育政策的适时、适度的调整和完善只是重要手段之一。

4.当前压倒性意见几乎都认为低生育水平是“人口老化加深、人口‘红利’消失、人口‘负债’形成”的罪魁祸首。本文的研究表明,趋于低生育水平既有利于形成人口“红利”,也促使人口“负债”的形成,两者兼而有之,并不都是“负债”效应。“人口老化加深、人口‘红利’消失、人口‘负债’形成”,是生育率转变前和生育率转变时期的高生育率下降阶段及低生育水平阶段多种因素促成的,包括生育率因素,也包括非生育率因素。就生育率而言,包括以往过高的生育率,也包括后来较低的生育率。

5.生育水平并不是越低越好。生育水平过低或过高都不利于钝化人口变动的双重极端性,不利于形成有利于社会稳定发展的人口结构。我们需要对现时的生育率是否适度作出判断,一方面避免过低,另一方面避免过高,将其稳定在一个适度的水平。这个适度水平就是既可以提高以往高生育水平时期的出生人口成为老年人口时的负担能力,又可以适当地减少未来更长远时期我国的人口总量,还可以逐步修复高生育和低生育两个时期的人口变动共同形成的高负担的年龄结构,为逐步进入合理的年龄结构创造条件。这个适度的低生育水平需要进行专门的研究。

这样,我国各地区的生育率将呈现不同的发展进程。对于目前还高于适度低生育水平的地区,需要进一步将生育率降至适度低生育水平;对于已经降至适度低生育水平左右的地区,则需要稳定适度的低生育水平;对于生育率跌至适度低生育水平以下进入过低生育水平的地区,则需要回归到适度的低生育水平。无论哪种地区,其共同的任务都是进入稳定的适度低生育水平阶段[21],为未来由适度低生育水平向更替水平回归创造条件。

[1]顾宝昌:《关于生育政策的讨论实际上是对人口规律性的认识问题》,《市场与人口分析》2007年第1期,第94页。[Gu Baochang,″A Discussion of the Fertility Policy is an Issue of Understanding of the Law of Population,″Market and Demographic Analysis,No.1(2007),p.94.]

[2]顾宝昌:《对人口的客观规律性要抱有敬畏感》,《市场与人口分析》2006年第3期,第71页。[Gu Baochang,″Reverence Should be Kept for the Law of Population,″Market and Demographic Analysis,No.3(2006),p.71]

[3]李建新、涂肇庆:《滞后与压缩:中国人口生育转变的特征》,《人口研究》2005年第 3期,第16-20页。[Li Jianxin&Tu Zhaoqing,″Characteristics of Featuring Fertility Transition in China,″Population Research,No.3(2005),pp.16-20.]

[4]陈卫:《死亡率下降对人口老龄化影响的测量》,见翟振武编:《人口数据分析方法及其应用》,北京:外文出版社,1992年,第 125-127页。[Chen Wei,″Impacts of M ortality Decrease on Population Aging,″in Zhai Zhenwu(ed.),The Method and Application of Population Data Analysis,Beijing:Foreign Language Press,1992,pp.125-127.]

[5]陈卫:《中国生育率转变与人口老龄化》,《人口研究》1993年第 5期,第 16-22页。[Chen Wei,″Chinese Population Transition and Aging,″Population Research,No.5(1993),pp.16-22.]

[6]杜鹏:《中国人口老龄化主要影响因素的量化分析》,《中国人口科学》1992年第6期,第20-26页。[Du Peng,″An Analysis of Main Factors Impacting on Chinese Population Aging,″Population Science of China,No.6(1992),pp.20-26.]

[7]于学军:《中国进入“后人口转变”时期》,《中国人口科学》2000年第 2期,第8-15页。[Yu Xuejun,″Post-population Transition in China,″Population Science of China,No.2(2000),pp.8-15.]

[8] 李建民:《后人口转变论》,《人口研究》2000年第 4期,第 9-13页。[Li Jianmin,″Studies on Post-population T ransition,″PopulationResearch,No.4(2000),pp.9-13.]

[9][德]马克思:《给〈祖国纪事〉杂志编辑部的信》,见[德]马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》(第3卷),北京:人民出版社,1995年,第 342页。[K.Marx,″A Letter to Editor of Record Event of Homeland,″in K.Marx&F.Engels,Selection of Marx and Engels:Vol.3,Beijing:People's Publishing House,1995,p.342.]

[10]钱明亮:《生育水平变动的人口效应分析》,《中南大学学报(社会科学版)》2007年第2期,第 204-211页。[Qian Mingliang,″An Analysis of Demographic Effects Caused by Fertility Change,″Journal of Central South University(Social Science Edition),No.2(2007),pp.204-211.]

[11]宋健、田雪原、于景元等:《人口预测和人口控制》,北京:人民出版社,1982年。[Song Jian,Tian Xueyuan&Yu Jingyuan,et al,Population Forecast and Control,Beijing:People's Publishing House,1982.]

[12]宋健、于景元:《人口控制论》,北京:科学出版社,1985年。[Song Jian&Yu Jingyuan,Population System Control,Beijing:Science Press,1985.]

[13]姚新武、尹华:《中国常用人口数据集》,北京:中国人口出版社,1994年。[Yao Xinwu&Yin Hua,Basic Data of China's Population,Beijing:China Population Press,1994.]

[14]周渭兵:《未来五十年我国社会抚养比及其研究》,《统计研究》2004年第11期,第35-38页。[Zhou Weibing,″Dependency Ratio in China in the Next 50 Years Later:An Analysis,″Statistic Research,No.11(2004),pp.35-38.]

[15][美]鲍思顿、顾宝昌、罗华:《生育与死亡转变对人口老龄化与老年抚养比的影响》,《中国人口科学》2005年第 1 期,第 42-49 页。[D.Poston,Gu Baochang&Luo Hua,″The Effects of Change on the Fertility and Mortality Transitions on the Elderly and Elderly Care in China,″Population Science of China,No.1(2005),pp.42-49.]

[16]陈友华:《人口红利与人口负债:数量界定、经验观察与理论思考》,《人口研究》2005年第6期,第21-27页。 [Chen Youhua,″Demographic Bonus and Demographic Debt:Quantitative Delimitation,Empirical Observation and Theoretical Thinking,″Population Research,No.6(2005),pp.21-27.]

[17]陈友华、吴凯:《年老型社会与人口红利并存:矛盾及其根源》,《南京师大学报(社会科学版)》2008年第5期,第 35-40页。[Chen Youhua&Wu Kai,″Co-existence of Aged Society and Demographic Dividend:Contradictions and Causes,″Journal of Nanjing Normal University(Social Science Edition),No.5(2008),pp.35-40.]

[18]王德文、蔡昉、张学辉:《人口转变的储蓄效应和增长效应——论中国增长可持续性的人口因素》,《人口研究》2004年第1 期,第2-11页。[Wang Dewen,Cai Fang&Zhang Xuehui,″Saving and Growth Effects of Demographic T ransition:The Population Factor in the Sustainability of China's Economic Growth,″Population Research,No.1(2004),pp.2-11.]

[19]尹文耀、姚引妹、李芬:《中国生育政策的系统模拟与比较选择——以浙江省为例》,《中国人口科学》2006年第2期,第 20-35页。[Yin Wenyao,Yao Yinmei&Li Fen,″Systematic Simulation and Comparative Selections of China's Fertility Policy:A Case Study of Zhejiang Province,″Population Science of China,No.2(2006),pp.20-35.]

[20]尹文耀、姚引妹、李芬:《三论中国生育政策的系统模拟与比较选择——兼论“一代独生子女”政策“自着陆”》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2007年第6期,第 157-167页。[Yin Wenyao,Yao Yinmei&Li Fen,″Discussions on Systematic Simulation and Comparative Selections of China's Fertility Policy:One Generational One-Child Policy,″Journal ofZhejiang University(Humanities and Social Sciences),No.6(2007),pp.157-167.]

[21]原华荣、张祥晶:《生育水平下降的“实在空间”与“观念空间”》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2010年第1 期,第 161-172 页。[Yuan Huarong&Zhang Xiangjing,″′Substantial Space′and′Conceptual Space′as Regards Decrease in Fertility Rate,″Journal of Zhejiang University(Humanities and Social Sciences),No.1(2010),pp.161-172.]