大学城开发的经济效应分析

罗清和,尹华杰

(深圳大学经济学院,广东 深圳 518060)

大学城开发的经济效应分析

罗清和,尹华杰

(深圳大学经济学院,广东 深圳 518060)

大学城开发、建设对城市和地区经济产生的效应包括土地补偿效应、消费拉动效应、投资乘数效应、人文扩散效应,以及环境生态效应。大学城经济效应的发展趋势表现为:补偿效应逐步下降、趋于消失;乘数效应先升后降、缓慢消退;消费效应逐年增加、持续作用;人文效应缓慢释放、加速扩散;环境生态效应先降后升、长期释放。因此,应理性看待我国大学城的开发建设,建立科学的投融资模式,发挥大学城的文化先导作用,建立开发大学城建设的长效动态机制。

大学城开发;经济效应;均衡分析

从2000年9月自我国第一座大学城——东方大学城在河北省廊坊市“开城”以来,各地陆续兴建了50多座大学城,其发展势头迅猛,成为公众关注的热点[1]。大学城主要是以大学校园为主体,以发展高等教育为基础,以资源共享、功能互补、产学研一体化为目标,依托城市的管理与服务系统,以研制、开发、培育高新技术产业为主导,以推动社会产业结构升级,实现科技创新和可持续发展的集教育、科研、服务、生产、居住、旅游休闲等多种职能为一体的综合型城市化社区。目前,我国大学城的开发虽然暴露出一些问题,但作为利国利民的事业,它所产生的长远的综合效应远远大于现阶段所暴露的弊端。本文从经济学的角度,深入分析大学城开发对社会经济产生的各种经济效应,以有助于对大学城的客观评价和健康发展。

一、大学城开发的经济效应

(一)土地补偿效应

大学城开发需征用大量土地,依据法律和国家土地补偿规定,大学城原居住的失地农民可以得到相关征地补偿[2]。土地补偿分为货币补偿和非货币补偿。土地补偿金作为货币补偿,其效应体现在失地农民在政府的组织协调下,利用货币补偿金进行职业技能培训、文化素质提高,进而以适应市场上劳动力由体力型向专业技能型转变,为大学城的建设服务,以保障失地农民的基本生活,或形成其自主创业的原始资本。非货币补偿效应则表现为:一方面大学城开发以“集中”发展方式加速城镇化进程;另一方面,政府为减少征地的负外部性,通过土地交易税帮助农民建立失业、养老和健康等相关保险,将失地农民纳入社会保障体系,保证失地农民的生活水平顺利达到城市化水平。

(二)投资乘数效应

大学城开发建设直接投资均在百亿元以上,加上间接投资则高达千亿元,根据投资乘数理论,千亿元投资对大学城和所在城市经济增长的直接贡献十分突出,而且投资乘数效应随着开发进程而逐渐明显。大学城开发的大量投资推动了产业集聚,其优越的硬件设施,源源不断的人才和新技术,吸引更多的科技企业迁址,形成一个以大学城为核心的高科技企业环绕的科技园区,为社区提供更多就业机会,推动所在地社区及城市产业结构和就业结构的调整[3]。同时,在大学城的开发建设期间,通过市场来引导投资,譬如投资于教育消费:书店和文教用品经营、教育培训等;投资于生活消费:家常饭馆和风味小吃、美发店等;投资于娱乐消费:网吧、体育和音乐用品店等;投资于个性消费:DIY小店、精品屋等。

(三)消费拉动效应

人口的聚集产生数倍的消费需求,需求是拉动经济快速发展的“三驾马车”之一,其拉动效应十分突出,而且平稳持续。据调查,大学城平均常住人口在20万人左右,中国大学生人均消费支出接近5000元/学期,相当于一个中小型城市的发展。此外,大学生代表了消费发展的未来和趋势,引导着周边城区(或乡镇)居民的消费观念、消费方式,这样逐步形成大学城特色的、以文化消费为主导的消费结构。消费结构的演变,促进了大学城快速形成以教育、科研、服务、生产、居住、旅游、休闲等多种职能为一体的综合型城市化社区。

(四)人文扩散效应

大学城是一座文化城,旨在建设开放、多元性的文化,提升城市(或乡镇)的学术氛围和文化品位[4]。首先,大学城在本质上属于联合体,学术文化是主导,对其基础设施应实现学校、社区不同主体间的相互开放,以达到资源共享。其次,大学城在人才培养、学术研究和思想建设方面起了主导作用,通过环境陶冶、舆论引导形成良好的文化风气和氛围,提高居民素质,促进各领域的探索。为城郊经济可持续发展建设奠定坚实的文化氛围,推动社会主义城乡统筹的进程。

(五)环境生态效应

大学城以规模集中的形式存在,与工业园区有诸多相似点。不同的是,工业园区聚集了一些工业企业,给城区的环境可能造成影响,而大学城讲究与自然的协调:其绿化带可净化空气;高校间的校际通车,可缓解城市交通压力;相关配套设施纳入环境整体规划建设,因此大学城是城市靓丽风景区的缩影。

二、大学城开发经济效应的均衡分析

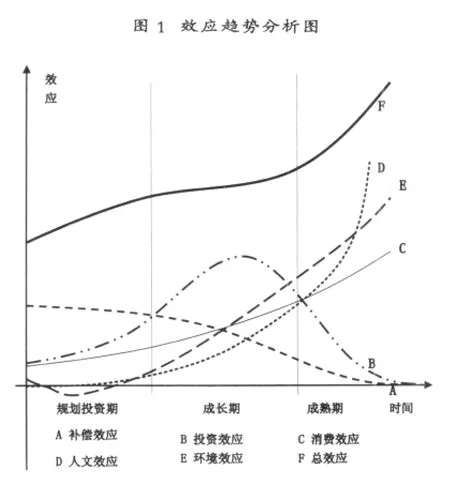

(一)大学城开发经济效应的趋势分析

1.补偿效应:逐步下降,趋于消失。因建设大学城而失地的农民获得征地补偿。货币补偿一般在建设前期一次性或分次发放,其形成明显的补偿效应,因此补偿效应曲线起点高。在发展和成熟阶段,货币补偿基本到位,非货币补偿效应成为主角,主要是政府帮助失地农民合理“转业”,建立各种保险,纳入社会保障体系,曲线呈下降趋势,最终失地农民完全安置后,补偿效应趋于消失,如图1曲线A。

2.乘数效应:先升后降,缓慢消退。大学城在开发规划时期,政府的初始投资就直接产生推动效应。在大学城全面建设阶段,由于对资金的大量需求以及市场开发的不充分性,大学城项目将吸引大量的外来资金,投资乘数将进一步扩大,将带动大量相关行业的进一步发展,效应曲线陡峭上升。但是,当其发展步入轨道后,资金供需趋于平衡,投资额度逐年减少,效应曲线逐渐消退,如图1曲线B。

3.消费效应:逐年增加,持续作用。大学城开发形成地域和人口集中,消费拉动经济的正效应凸显,各种消费需求随着大学的入驻逐渐增加,效应曲线逐年上升。从规划投资期到成长期再到成熟期,消费水平逐步提升,大学城消费效应相应呈稳步增长的状态,并持续发生作用,充分表现出大学城对地区经济推动作用,如图1曲线C。

4.人文效应:缓慢释放,加速扩散。大学城的迁入带来了高素质的新型人才、高水平的科研人员。大学营运中出现的大量的学生活动、专业研究、科普活动、人文讲座,知识辅导、科技进社区等给当地创造了良好的文化氛围,人文效应缓慢释放,渗透到地区。而后,当集聚的人才、浓厚的文化积淀到一定程度,其效应将爆发式地加速扩散,如图1曲线D。

5.环境生态:先降后升,长期释放。大学城在开发建设初期会对环境和生态有一定程度的破环作用。但是,大学城的环境建设是其整体规划的有机组成部分,随着大学城的建设,超前的规划、大面积的绿化带,读书景观的打造,都将极大改善大学城内及周边地区的自然环境,追求人与自然的和谐发展,生态环境效应持续凸显,环境生态效应曲线呈现先降后升,长期释放的趋势,如图1曲线E。

6.总效应分析。总效应是上述5类效应的叠加。规划投资期,以投资效应为主,补偿效应次之,其他三类效应不明显。累计该阶段对大学城当地的经济效应也处于平缓上升阶段。成长期,随着大学的入驻,各种消费需求增长,消费效应明显。大学城建设的完善又带来了生态环境效应与人文效应,总效应继续增长。进入成熟期,投资消退,消费趋于饱和,土地补偿已得到解决,使得投资、消费及土地补偿效应趋于平稳或下降。随着时间的发展,大学城建设的不断完善,生态环境效应与人文效应凸显,并且时间越长,效应越大,总效应持续上升。因此,大学城开发的经济效应随着大学城从规划到成长再到成熟期而呈现逐步上升趋势,而人文、环境效应将一直持续发挥作用。大学城开发建设对城市的教育、经济、人文、环境都是有积极效用的,如图1曲线F。

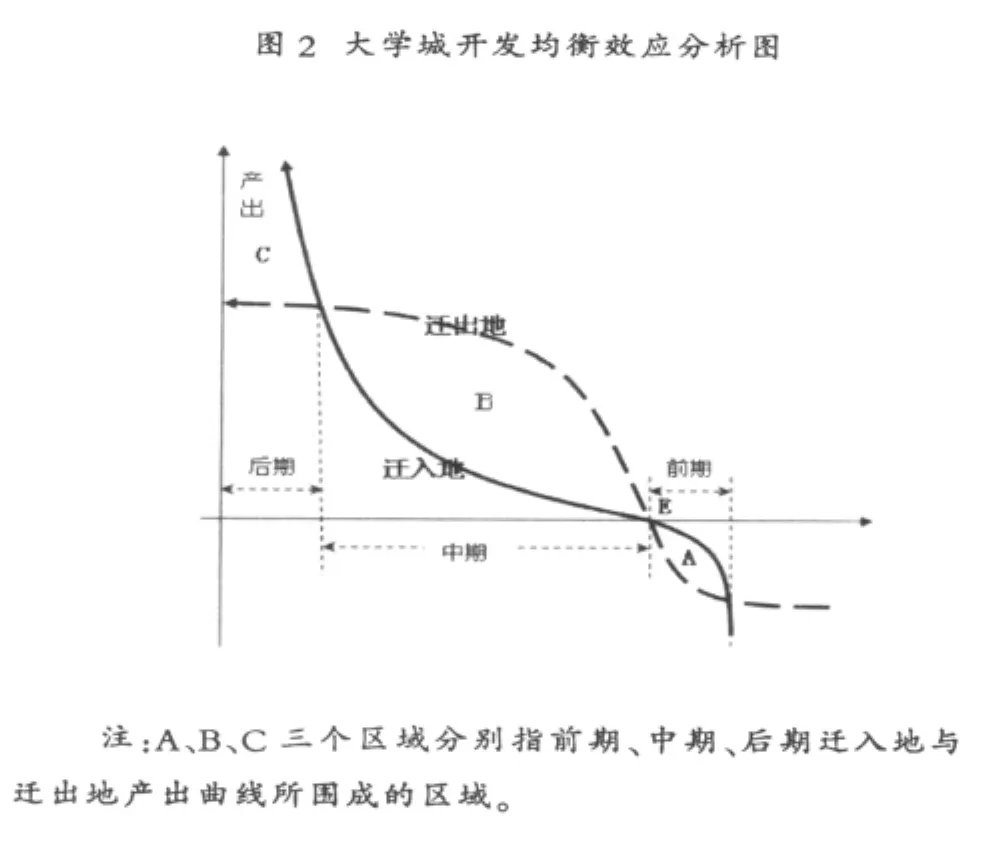

(二)大学城迁入、迁出地经济效应均衡分析

1.前期投入阶段

大学城开发建设需要大量初始资金投入,需要补偿和安置失地农民,投资、补偿效应明显,但相对于巨额的投入来说产出效应不足,净效应呈现负值,如图2中区域A的实线部分。对于迁出地,大学的迁走导致人口剧减,进而引发当地消费需求消退,加之老区房屋拆建,在短时期内给当地经济和环境都会带来一定的负面影响,即资金的投入量大而产出少,呈现负的净效应状态,如图2中区域A的虚线部分。

2.中期建设阶段

随着资金的不断注入,在投资乘数作用下,带动了迁入地大量相关基础设施的建设,投资效应迅速增加。同时,大学的入驻集中了大量师生员工,持续拉动各种消费需求的增长。因此,在投资和消费双重动力的作用下,对大学城区的经济发展贡献巨大,投入—产出比呈上升趋势,如图2中区域B的实线部分。而迁出地由于老区原有的地理优势,吸引了大量的投资商,也吸引了大量的消费群体,关联性强的房地产、娱乐业、餐饮业、服装业等现代服务业迅速发展,前期拆迁负效应消除殆尽,土地置换效应逐渐显现,经济恢复并得到发展,如图2中区域B的虚线部分。

3.后期完善阶段

从长远来看,随着投资的逐渐消退,供需趋于平衡,商业圈逐渐形成,迁出地的产出呈平稳状态发展,如图2中区域C的虚线部分。大学城建成并发挥作用后,大学城将成为一座文化城、科技城、生态园,对文化的发展和文化的传承能起到先导作用,并创造良好的文化氛围。同时,大学城的发展建设可与当地的经济、文化、环境等融合为一体,因此,大学城的生态效应与环境效应凸显,对周边地区产生辐射效应,可推动周边地区的发展。而这种效应会呈持续上升趋势,其对经济、人文、环境的推动作用也将持续发挥作用。如图2中区域C的实线部分,迁入地投入—产出曲线将持续上升。

从图2中可以看出:大学城和迁出地的投入—产出效应从前期的负效应到建设期的正效应的交汇点就是均衡点E。E点越靠近投资初期,在投入过程中所带来的负效应越小,即区域B的面积越小,对应的区域A的面积相应就越大。到后期,区域C的面积是无穷,大学城建设对地方经济贡献效应就越突出,并持续发生作用。

三、大学城开发的几点思考

1.应理性看待我国大学城的开发建设。我国大学城开发建设不仅发展速度快,而且占地规模大。近年来,全国各地大学城占地面积达两千多平方公里。因此,在规划我国大学城开发建设时,要理性考虑发展的速度与规模,走可持续发展的道路。

2.需建立科学的投融资模式。大学城开发建设需要投入大量的资金,在其筹资方面应根据不同的投资主体采用不同的融资模式[5]。要科学处理产权归属不清和融资后继保障不足两方面的问题,建立产权明晰的投融资主体多元化体制,实现所有权主体的多元化,改变单独一方面垄断大学城所有权的局面。此外,还需采用科学的管理运行机制,吸引各种社会投资形式的资金来建设大学城,并区别对待大学城的投融资再造与商业模式。

3.发挥大学城的文化先导作用。大学城作为高等教育基地,是一座文化城,对文化的发展和文化的传承发挥着巨大的作用[6]。要建立文化建设的长效机制,进一步加强文化的内涵修养;建立大学城与社会的协作体制,加强与社会文化交流的互动机制;建立文化建设的开发机制,健全文化建设中的宣传机制,实行全面有效的控制机制。

4.开发大学城建设的长效动态机制。大学城的发展并不是一朝一夕的,从长远来看,应注重与周边地区的和谐发展。在大学城的开发建设发展过程中,应该与当地的经济、文化、环境等因素融合为一体,相互协调,相互促进。

[1]张希胜,章仁彪,白庆华.大学城可持续发展研究[J].中国高教研究,2006,(1):34-36.

[2]王庆勋,闫军.大学城建设促进城郊经济发展探究[J].经济问题探索,2005,(10):88-90.

[3]张邦辉,彭洪洋.重庆大学城对重庆城市经济的直接拉动[J].重庆社会科学,2007,(7):24-25.

[4]邓巍,裘鸿菲.呼唤沉睡的大学城文化——关于大学城内文化含量缺失的几点思考[J].中华建设,2006,(9):65-66.

[5]徐江,刘应宗,潘鹏程.大学城融资代建模式研究[J].北京理工大学学报(社科版),2006,(4):103-106.

[6]方莉,毛祖桓.我国大学城建设中的问题分析及政策建议[J].北京教育(高教版),2006,(2):11-13.

【责任编辑:林莎】

Abstract:The economic effects of developing and constructing a university town on the local economy are shown in land compensation,consumption pull,investment multiplier,humanistic diffusion and environmental ecology.These effects show the following trends:the decrease and gradual disappearance of the compensation effects,the rise-fall and the slow dissipation of the multiplier effects,the year after year increase and lasting effects of the consumption effects,the slow release and the accelerating spread of humanistic effects,the fall-rise and lasting release of environmental ecology.Therefore,we should deal with the development of university towns rationally,develop scientific investment and financing modes,to make the university town play the leading role in developing culture and to establish a long-term and dynamic mechanism of university town construction.

Key words:university town; economical effects; equilibrium analysis

An Analysis on the Economic Effects of Developing University Towns

LUO Qing-he,YIN Hua-jie

(School of Economics,Shenzhen University,Shenzhen,Guangdong,518060)

F 830、59

A

1000-260X(2010)06-0073-04

2010-04-16

罗清和(1961—),男,湖北武汉人,深圳大学教授、博士生导师,从事区域经济、产业经济研究;尹华杰(1986—),男,湖南洞口人,深圳大学区域经济硕士研究生,从事区域经济研究。