我国水环境容量现状研究

付意成,徐文新,付 敏

(1.中国水利水电科学研究院,100038,北京;2.山东科技大学地质科学与工程学院,266510,青岛)

随着我国人口的持续增长和社会经济的快速发展,维持生产、生活的用水量不断攀升,在河川径流量日趋减少的同时,污水排放量却大幅增加,天然水体接纳的污染物负荷增大,水环境恶化,水少、水脏已成为制约我国经济社会与生态环境和谐发展的瓶颈。为加强水资源保护和科学管理,我国于2003年开展了全国水功能区划工作。水功能区水环境容量研究是截污减排、保护水环境的重要依据,也是保护水体水质不受破坏的基本条件。

一、水环境容量

1938年,比利时数学家、生物学家弗胡斯特(P.E.Forest)根据马尔萨斯的《人口论》最早提出环境容量的概念。之后,日本卫生工学小组提出《1975年环境容量计量化调查研究》报告,环境容量的应用逐渐推广,成为污染物总量控制的理论基础[1]。结合实际研究,环境容量指在特定功能条件下环境对污染物的承受能力,反映了污染物在环境中的迁移转化和积存规律。在实践中,环境容量是环境目标管理的基本依据,是环境规划的主要约束条件,也是污染物总量控制的关键技术支持。

水环境容量作为水生态环境与经济社会活动密切相关的度量尺度,是一个复杂、含糊的概念,学术界至今还未达成共识,学者大多从自己的研究侧重点进行阐述,但本质均强调:环境水质目标、一定水体(域)、纳污能力(最大允许污染物负荷)。

借鉴《全国水资源保护综合规划技术细则》,水环境容量指在水体使用功能不受破坏条件下,水体接纳污染物的最大数量。通常指在水资源利用区域内,按给定的水质目标和设计水文条件,水体所能容纳污染物的最大量。笔者在参考大量文献资料的基础上,认为水环境容量指:特定水体在给定的设计水文条件、水功能区目标水质、排污口位置及排放方式条件下,满足水域某一水质标准的污染物在排污口的最大排放量,它可定量说明这种水体对该污染物的承载能力。水环境容量是水功能区水质目标管理的基本依据,是水资源保护规划的主要约束条件,是实施水污染物总量控制的依据,也是水环境管理的基础。

二、国内外研究状况

1.国外研究状况

国际上主要基于不同水体类型的水质模型的实际测算,得出不同污染物所在水域的水环境容量,准确可靠。各国针对本国实际,制定相应的法规政策保障基于水环境容量的水体污染物总量控制工作的顺利开展,实施过程计划性强,分阶段控制目标明确,前瞻性好,为其他国家水环境保护及水污染治理工作的开展奠定基础。

(1)水质模型研究

水环境容量以水质数学模型为手段,实现水体纳污量的核算。国外学者针对水质模型的开发应用进行了诸多研究,并取得了一系列成果。

1925年Streeter和Phelos首先进行了一维水质模型的开发研究,建立了DO-BOD水质模型。随着计算机的出现和应用,以及对生物化学耗氧过程认识的深入,水质模型逐渐将BOD、DO、氮等多个线性系统耦合于一体,如美国的QUAL-II河流综合水质模型。水质模型在美国环保局(EPA)的大力开发下,研究区域与模拟对象日益完善,如溶解氧垂模型(DOSAG-I)、简化河流模型(SSM)、简化河口模型 (SEM)、河口水质模型(ES001)、动态河口模型(DEM)、I-型水质模 型 (QUAL-I)、II-型 水 质 模 型(QUAL-II)、水质反馈模型 (FEDBAK03)、接纳水体模型(PIURNAL)等作为成熟的应用模型,已被广泛应用到水质监测的各领域[2]。

随着现代数学计算方法的日益计算机化,国际上出现了一批利用计算机进行数值模拟计算的水质模型通用软件,这些软件被越来越多的学者应用到水环境容量的研究中。

1983年,美国环境保护局的Ditoro等开发出了用来建立一维、二维和三维模型的WASP(Water Quality Analysis Simulation Program)软件系统。目前,该软件系统已经发展到了第5版,在实践中得到广泛好评。1989年,美国的EPA推出了全面考虑河流自净机理、用以预测多种污染物在水体中衰减变化的QUAL2E一维恒定态河流系统的水质模型[3]。之后,又开发出了具备进行不确定性分析功能的QUAL2E-UN-CAS模型。QUAL2E系列模型作为不断改进的综合水质模型,是稳态、非稳态、生态模型的集合体,在世界范围内都有成功的应用范例,比如韩国的Nakdong河、南非的Rietspruit河、美国新泽西州Matchaponix河的Duhemal湖区和Whippany河下游河段、印度的Yamuna河、土耳其的Yesilirmak河、巴西的Corumbatai河、中国的长江流域等。

(2)各国实践现状

①美国

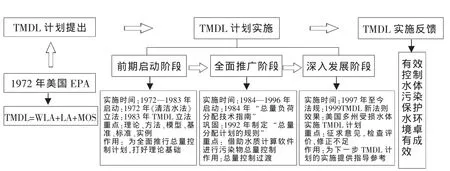

美国对水环境容量的研究起步较早。1972年,美国环保局(EPA)提出TMDL(最大日负荷总量)的概念,其包括污染点源负荷WLA和非点源负荷LA(含背景负荷BL及支流负荷),同时还要考虑给不确定因素留出的安全余量MOS以及季节性变化的影响。美国的水环境容量的研究及实施便以TMDL为核心展开。

TMDL并不是针对所有的污染物,一种污染物对应一个相应的TMDL;研究过程中对水质或功能受损的水体,至少做一个TMDL,一般针对导致水体受损的一种或几种污染物制定实施TMDL。TMDL的制定应该包括污染负荷、安全余量、排放分配3个要素。美国TMDL计划的实施过程如图1所示。

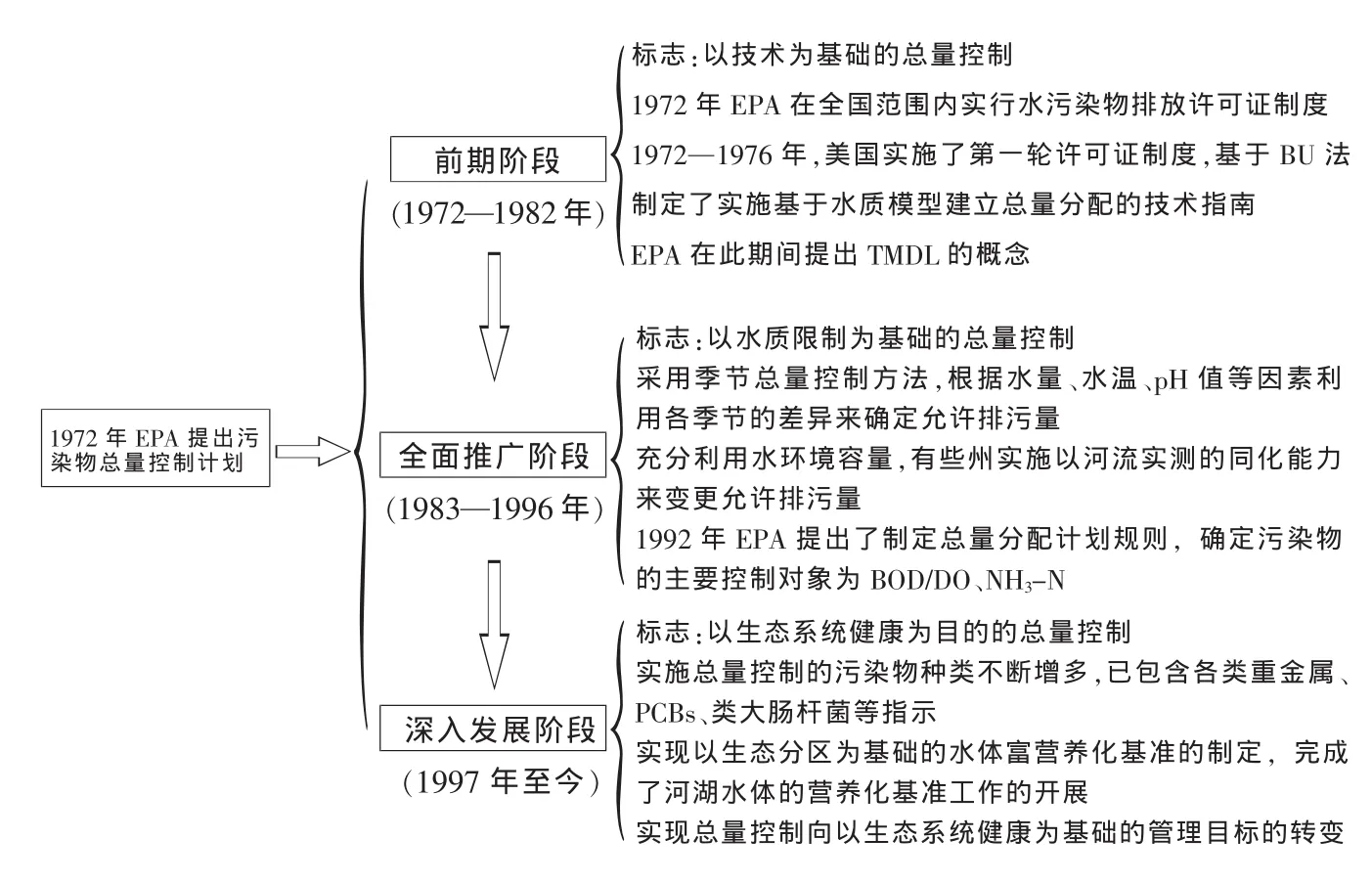

为进一步巩固以水环境容量为基础的TMDL计划实施成果,美国在推广TMDL计划的过程中也同时对污染物排放进行总量控制,以达到改善水质、达到水环境质量标准的目的。美国的污染物总量控制实施过程如图2所示。

在美国,基于水质的水环境容量研究和基于技术的污染物总量控制技术的共同实施,首先要求污染源达到排放标准,然后判断水质是否达标,在此基础上再对未达标区域实行排放总量控制,该法可有效降低污染控制的费用。尽管2003年EPA评价水域中40%的水体不符合水质标准,但从单纯采取基于技术的排放总量控制角度考虑,美国TMDL计划的实施在控制水环境污染方面显示了卓越功效。

②日本

20世纪60年代末,日本为改善水和大气环境质量状况,提出了污染物排放总量控制,使日本成为最早提出环境容量理论的国家。1973年日本的 《濑户内海环境保护特别措施法》提出了COD的概念,同时提出指定物质消减指导方针。1975年日本卫生工学小组提交了《1975年环境容量计量化调查报告》。此后,日本环境容量的应用不断推广。

图1 美国TMDL计划实施过程

图2 美国污染物总量控制实施过程

1978年6月,日本修改了部分水污染防治法,以COD为对象实施流域总量控制计划,开始了总量控制工作。1984年,日本将总量控制法正式推广到东京湾和伊势湾两个水域,严禁无证排放污染物,其结果使污染负荷量呈消减趋势,但水质状况未能得到彻底改善。鉴此,日本于1989年进行了第二次总量控制。

③欧洲

欧洲各国较早进行了污染总量控制研究,如英国的泰晤士河、德国的内卡河以及莱茵河,均采用了各类治理措施,消减污染物入河总量,使河流水质状况恢复到较高水平。

德国和欧盟采用水污染物总量控制管理办法后,使排入莱茵河60%以上的工业废水和生活污水得到处理,莱茵河水质有了明显好转。其他国家如瑞典、俄罗斯、罗马尼亚、波兰等也都相继实行了以污染物排放总量为核心的水环境管理办法,取得了较好效果。

总之,欧洲国家缺水与水污染状况相对于其他地区略好,但由于长期的开发利用及社会经济活动,给水资源及生态环境带来很大压力。为缓解、逐步停止并消除人类活动对水体的影响,保障民众和环境健康,欧洲国家相继于20世纪70年代,以流域水环境容量核算为依据,出台了一系列污染物总量控制政策,有效地促进了水环境保护工作的开展。

2.国内研究发展状况

国内在探索研究的基础上,借鉴国际开展水环境容量工作的成功经验,针对水环境容量的计算要素进行基于区域实际的理论创新与实践经验的探讨,将水环境容量与水体污染物总量控制理论结合起来,紧扣我国的水情实际,编制水体污染物监控与保护规划,实现水功能区的水质达标。

(1)理论研究

我国对环境容量的研究始于20世纪70年代。经过30多年的探索研究,对水环境容量的认识逐步深化,从单纯地反映水体对污染物的稀释、自净能力扩展到广义的总量控制、负荷优化分配的水体纳污能力,提出可分配水环境容量的概念,逐步实现了从污染源管理到水质管理,从浓度管理到总量管理,从目标总量到容量总量的过渡[4]。自水环境容量概念的提出至今,我国对水环境容量的理论研究逐渐深入,并结合水环境现状加以拓展应用,大致发展过程如下:

①研究起步阶段

20世纪70年代末—80年代初,为水环境容量概念探讨阶段。此阶段主要针对环境质量评价项目,结合水污染自净规律、水质模型、水质排放标准,从不同角度提出水环境容量的概念。如在北京东南郊、黄河兰州段、图们江、松花江、漓江以及渤海、黄海环境质量评价中,研究应用不同的水质模拟数学方法分析水体污染物自净规律、制定水质排放标准,从不同角度对水环境容量的概念进行阐述。

②大规模研究阶段

“六五”(1981—1985 年)期间,为水环境容量概念拓展与污染物控制研究结合阶段。此阶段主要针对水环境容量影响要素,采用稳态、准动态数学模型,利用简单的数学解析方法,研究小河或大河局部河段的耗氧有机物对水环境的影响。

随着我国经济社会的稳步发展及城市化进程加快,流域水体所接纳的污染物负荷与日俱增,此时,水环境容量的研究在经过理论初探之后被列入“六五”科技攻关课题。

在此期间,部分高校和科研机构联合攻关,提出了科学、全面、简明的水环境容量定义。同时,研究者将水环境容量与水污染控制规划相结合,拓宽水质模型的范围,取得了一批卓有实效的成果,初步实现了水环境容量理论与生产实践的结合[5]。如对沱江有机物、湘江重金属、深圳河有机物的水环境容量研究,使得水环境容量的定义更加简明、科学、实用;对黄浦江、鸭绿江下游、苏州河水网水污染综合防治规划方案的研究,使得水环境容量研究与水污染控制规划紧密结合,水环境容量理论进入实用阶段。

③深入探讨阶段

“七五”(1986—1990 年)期间,为深入探讨、构建水污染物总量控制框架阶段。此阶段对水环境容量的研究在“六五”科技攻关的基础上继续深入,采用基于自然—人为调控二元尺度的“水质—规划—管理模型”,针对耗氧有机物、重金属、氮、磷、油类污染,研究湖泊、河口海湾及河网的水环境容量。

鉴于水环境管理中污染物排放目标控制的诸多不便,此阶段提出污染物容量、目标、行业总量控制的概念。为充分利用水环境容量对排入污染物的限制约束作用,此时开展了水环境综合整治规划、水污染综合防治规划、污染物总量控制规划、水环境功能区划和排污许可证试点工作,并取得了一定的成功经验。此期间,为将水环境容量理论推向系统化和实用化,大量水环境污染总量控制实用化、系列化的计算方法出现,如《水环境容量手册》《水环境容量开发与利用》《总量控制技术手册》等。

④应用探索阶段

“八五”(1991—1995 年)期间,为水环境容量理论进一步深化研究、应用探索阶段。此阶段,国家环保总局在组织修订《中华人民共和国水污染防治法》的基础上,完成年限制排放标准体系的规划工作,同时,将容量理论推向系统化、实用化。全国一些重点城市和地区相继编制完成了城市综合整治规划、水污染综合防治规划、污染物总量控制规划以及水环境功能区划,促进了水环境容量应用研究的发展。如在长江安庆段、铜陵段、芜湖段、南京段以及黄河石嘴山段、白洋淀水域、胶州湾、泉州湾水域、淮河淮南段与蚌埠段等30余个水域,以总量控制规划为基础,进行排污许可证发放和水环境保护功能区的划分实践。至此,水污染总量控制的理论基础已与排放标准、地表水环境质量标准结合到一块,为全面推行水域分类管理、污染源分级控制奠定基础。

⑤全面拓展阶段

“九五”(1996—2000 年)、“十五”(2001—2005年)期间,为理论与应用研究的全面拓展阶段。理论层次上,“九五”期间,我国发布了《国务院关于环境保护若干问题的决定》和《国家环境保护“九五”计划和2010年远景目标》,修改通过了《中华人民共和国水污染防治法》,明确规定我国“九五”期间要在全国范围内对环境危害较大的12种污染物实行总量控制,确立了在水污染防治方面实行污染排放总量控制制度[6]。“十五”科技攻关课题 《流域水污染物总量控制》进一步完善和规范了现有的流域总量控制指标体系与排污总量核算、水环境模拟计算、水污染物总量分配方法、流域水污染总量监控技术,实现了对总量控制技术体系及水污染物总量控制的“分类、分区、分级、分期”管理,为我国流域水环境管理国家战略的实施提供指导。

“九五”期间,COD排放总量控制指标正式被列为环境保护考核目标,NH3-N也在“十五”期间被列入总量控制目标。为进一步保护现状水质,国家先后组织编写“三河三湖”的“九五”“十五”水污染防治规划;2003年编写了全国水环境功能区划。在此基础上,进行了第一轮全国地表水环境容量核定工作。

此外,“十一五”(2006—2010 年)期间,全国水环境管理以实现从目标总量控制向容量总量控制转变为目标,总量控制理论与技术方法进一步规范和完善,构建流域水污染物总量控制指标体系,形成与现行水污染物排放标准和地表水质量标准相适应的统一的水环境容量核定方法,起草流域容量总量分配技术,建立水污染物总量监控和管理体系。

(2)应用实践

①流域水环境容量

在理论研究的推动下,学者针对我国不同流域的河流水环境现状,进行了水环境容量的核算研究。如王华等[7-10]借助相应的水环境计算模型对内江、安昌河、松花江佳木斯段、苏稽河的水环境容量进行计算;随后,学者又针对大伙房水库、钱塘江流域、桑干河干流在选取总氮和总磷、NH3-N、COD为评价因子的水环境容量进行研究;针对传统河流水环境容量计算结果的偏大问题,于雷等[11]借助不均匀系数对广西红水河某河段水环境容量进行实证研究。

②敏感水域水环境容量

针对潮汐、感潮等敏感水域水环境容量计算的特殊性,学者结合各自研究区域的水力特殊性,进行了卓有成效的探索。如陈兴伟等[12]建立了潮汐河流环境容量的计算方法;徐贵泉[13]、徐祖信[14]分别构建了感潮地区河网水水环境容量计算公式、潮汐河网地区的随机模型。郑孝宇等[15]基于河网水量水质数学模型,引入节点污染物允许排入量的概念,在求得各河段、节点允许排放量的基础上,建立了求解大型河网非稳态水环境容量的 “节点—河道—节点”计算模式。

③相关拓展

学者根据水体纳污能力与水环境容量的相通性,积极践行区域、流域水体纳污能力核算与污染物总量控制,在我国的大江大河及重要的省份都取得了令人满意的研究成果,为流域水环境的改善及水资源的可持续利用奠定基础。如学者采用相应的水质模型对沂沭河及中运河水功能区、太湖流域、内蒙古松花江流域水功能区的水体纳污能力进行核算,并提出污染物总量控制及消减方案。

④探索改进

除按照水体纳污能力基本原则进行水体纳污能力核算外,学者还根据研究中存在的问题提出创新性的解决思路和计算理念,并在实践中加以应用。如李如忠等[16]运用盲数理论对不确定性信息下河流纳污能力问题进行探讨;肖彩等[17]利用k-ε方程对攀枝花河段的水体纳污能力进行卓有成效的研究;李克先[18]利用“径流—纳污能力”耦合模型对径流资料匮乏区域的中小河流纳污能力进行了系统计算;孔繁力等[19]则利用入河控制量模型对污染物入河控制量进行核算,为河流水环境容量的量化奠定基础。

三、研究中存在的问题

尽管我国在水环境容量研究方面理论日益健全,方法日臻完善,并且结合典型流域或试点区域进行过系统的测算,但理论研究、实践应用中仍存在诸多问题,如模型选择混乱、参数难以识别、计算结果与实际出入较大、模型计算中不确定因素难以量化等。针对当前研究与实践中暴露的问题,总结如下:

1.理论层面

(1)特殊类型水体水环境容量研究不足

水利工程存在的河流和冰封期河流由于水文情势的特殊性,其水环境容量计算一直存在争论。如对闸坝河流水环境容量计算,有学者认为对开闸期和关闸期采用不同方法计算并将其加和;有学者则主张考虑河道水体体积变化和污染物浓度沿程变化,采用改进的单箱水质模型进行计算。对冰封期河流,由于污染物在水体中的消减作用减弱,影响机理复杂,有学者建议根据实测资料,对单个河流建立简单的冰封期污染物输入响应模型,然后进行整体加和[20]。鉴于在上述水文条件下,水体中污染物的运移消减规律研究尚不明确,因此首先在理论层面进行特殊类型的水体水流运动方程特征要素研究,在掌握其适用条件的基础上进行概化处理。

(2)模型参数的识别与应用系统性较差

水环境容量模型能否正确应用,关键在于参数的识别。国外一般借助随机理论、系统理论、不确定性理论对参数加以确定,并且率定效果较好。我国学者在借鉴国外成功实践经验的基础上,积极探究适合我国不同流域的模型参数甄别方法,如王彦红[21]、张文志[22]等在理论层面的探索研究为我国水环境容量计算中参数的识别提供了参考,但缺乏系统性分析,难以进行全面推广。

(3)非点源污染定量化研究不足

非点源污染,由于其污染的随机性,污染物排放和污染途径的不确定性,特别是负荷时空差异性,使得对其监测、模拟与控制存在较大困难。合理确定非点源污染物的产生量及入河量是进行水环境容量研究的基础。但当前对非点源污染的研究缺乏统一的测算标准,定性或经验化判定的方法较多,基于模型的定量化研究不足。国际上用于非点源污染模型软件的开发应用还没有普及,有关非点源污染的计算机软件的开发应用还只处于研究阶段。已有研究成果中对模型参数的确定受研究对象、研究区域、研究方法的局限,该方法的推广尚有一定距离。

2.实践层面

(1)基础数据获取比较缺乏

目前,国内主要大江大河均有较为完善的环境水质和水文常规监测系统,已积累起来大量的水质和水文数据供研究分析。而对中小型河流而言,由于经费和重视程度不足,系统性的水质和水文监测数据缺乏,或者仅有部分水质监测和水文数据,但其数据一致性与代表性较差,难以进行长系列的查补延展,以反映河流水质的整体变化趋势。

(2)不确定信息的量化程度较差

水环境容量的计算过程中不确定因素众多,各个物理量之间的依赖性强,动态变化明显。但是基于当前的研究水平与监测技术,实践中对水体进行实时、动态监测的设备较少,并且监测项目的数据连贯性多与水量的自然丰枯变化性相关,忽略影响水环境容量变化的相关信息的获取,或者利用简单的水量—水环境容量间的函数相关性,将水环境容量的其他不确定性信息作为依附于水量变化的约束条件不在目标函数中加以体现,难以在计算中将其量化。

(3)模型选取主观性较强,缺乏客观判断

对于模型的选取,现实中多根据经验选择在本区域已进行过成功尝试的通用模型,主观性较强,定量判据不足。如有文献建议,水面平均宽度超过200m的河流均应采用二维模型计算;小于200m的河流,则应采用一维或者零维模型计算。实际应用中,模型选取往往没有原则,主观性较强,如本应采用二维模型计算岸边容量的水体,却应用一维或者零维模型计算河流的水环境容量,容量值被严重高估。同时,模型选择涉及的地理水文特征参数较少,计算结果也缺乏基于研究区实际的适当整体修正。因此,在水环境容量计算模型选择上有待进一步因地制宜,深入研究。

(4)评价因子的选取混乱,总体考虑欠缺

针对当前大多数研究中,一般选取COD、NH3-N作为评价因子,并没有依据实际计算,对引起区域水环境破坏的主导因子进行定量判定,或仅考虑当前水质变坏的表象因素,并没有考虑基于长系列的水质评价因子的导向作用,或对造成水质变化的因子间的相互联系考虑较少,忽略因素间的耦合相关性,导致评价因子的选取具有独立性,使得现实中即便依据水环境容量进行污染物控制的河流,也不能从整体上改变水质恶化的态势。

四、改进策略分析

(1)水环境容量模型完善化

针对当前国内外在水环境容量模型的选择、参数率定、应用方面的不足,在加强水质数学模型基础理论研究的同时,还应将污染物在水体中运移及转化规律进一步量化,加强对动态、非确定性水环境容量模型的开发研究力度。

水质数学模型是进行水环境容量计算的基础,借助生态学与河流动力学对水流运动要素要求的交互点,进一步完善生态动力学水质模型,使之更准确地描述水体中的生态变化,更好地反映水体中污染物的迁移、转化和富积规律。水环境容量具有时空动态变化性,在水功能区水环境容量的确定时应充分考虑水质目标、流量、水温等变化带来的影响,同时还应充分利用平、丰水期环境容量资源的动态性,避免对水环境过度保护造成的资源、经济上的浪费。水体污染是一个复杂的、不确定性因素众多的过程,是污染物在水体的物理、化学、生物及综合因素影响导致的稀释、扩散、降解、沉淀的结果,受水文水质条件与周围社会背景等诸多不确定性因素的制约,因此,应借助模糊数学理论、信息扩散理论、盲数理论等将不确定信息进一步量化,使水环境容量计算中非确定性参数量化方法进一步普适化、系统化。

(2)水环境容量参数率定数值化

当前针对水环境容量模型参数的率定,大多基于经验或简单的概化计算,没有针对水环境容量的参数特性进行基于计算机数值分析的率定,导致多数水环境容量的计算与实际水体的纳污极限并不一致。借鉴国外在水环境容量模型方面的成熟经验,结合我国的流域纳污现状及污染物的排放规律,将参数的率定作为模型的核心模块,使其以数值分析计算的形式嵌入模型中,在确定参数的同时,还可利用长系列代表性资料对其进行验证,利于水环境容量计算结果的稳定性。

(3)水环境容量计算要素的准确性

针对当前水环境容量评价因子混乱,总体考虑欠缺的现状,将水环境容量的考虑因素自基础数据的收集整理开始,建立分类评价体系对应的数据库,便于数据的保存与调用。采用实时监测系统对水体各要素进行动态变化监测,克服水环境容量计算因水质数据的不连续性带来的不确定影响。结合GIS对不同要素在图层上的不同显示,在对流域水量、地形地貌特征数据进行预先确定的基础上,依据计算机对流域污染图谱的分析整理,排除不敏感因子及少量杂质的影响,利用数理统计分析方法,得到不同污染因子对应的污染物排放量。

(4)水环境容量计算方法规范化,指标因子定量化

当前水环境容量计算方法各地根据自身的实践经验,以便于计算为原则选用,对水环境容量计算中的因素考虑欠缺,造成计算结果的不可比性、盲目性。为此应以同流域水文、气象特征的相似性为核心,将同流域的水环境容量计算方法在考虑各个影响因素的基础上以通式的形式给出,便于本流域根据自身的水管理现状灵活选用参数,也便于流域内不同河流水环境保护状况下水质的比较。

针对当前水环境容量计算中过分偏重水质模拟、忽略水环境管理的现状,在以后的研究及实践中应在充分调查研究区水文、气象资料的基础上,通过对参数的科学率定,合理选取水质模型、确定来水水质目标,并对计算结果进行适当整体修正。对于指标因子的选取应借助数理统计方法,将长系列资料情况下不同种类污染物对水质造成的影响通过专家打分法、模糊聚类分析,借助一定的数值分析计算以百分比的形式给出,利于促进研究中指标因子的选取定量化,针对性强,便于污染物排放总量合理消减与水质达标的实现。

[1]唐献力,郭宗楼.水环境容量价值及其影响因素研究[J].农机化研究,2006(10).

[2]傅国伟,程声通.水污染控制系统规划[M].北京:清华大学出版社.1985.

[3]陆书玉.环境影响评价[M].北京:高等教育出版社,2001.

[4]蔡浩洋.碧流河下游水环境容量的研究[D].大连理工大学,2007.

[5]李蜀庆,李谢玲,伍溢春,等.我国水环境容量研究状况及其展望[J].高等建筑教育,2007,16(3).

[6]王灿发.中华人民共和国水污染防治法阐释[M].北京:中国环境科学出版社,1997.

[7]王华,逢勇,丁玲.滨江水体水环境容量计算研究[J].环境科学学报,2007,27(12).

[8]李阳,欧阳锋,许文来.苏稽河水环境容量计算研究 [J].工业安全与环保,2008,34(10).

[9]赵红梅,徐宏恩,王士君.松花江佳木斯江段水环境容量分析[J].东北师范大学学报(自然科学版),2008,40(2).

[10]戴本林,许文来.四川省涪江支流安昌河水环境容量计算模型的建立及测算[J].人民珠江,2007(2).

[11]于雷,吴舜泽,范丽丽,等.河流水环境容量一维计算方法 [J].水资源保护,2008,24(1).

[12]陈兴伟,刘梅冰.感潮河道水环境容量理论及计算的若干问题[J].福建师范大学学报,2006,22(2).

[13]徐贵泉,褚君达,吴祖扬,等.感潮河网水环境容量数值计算[J].环境科学学报,2000,20(3).

[14]徐祖信.潮汐河网水环境容量的计算分析[J].上海环境科学,2003,22(4).

[15]郑孝宇,褚君达,朱维斌.河网非稳态水环境容量研究 [J].水科学进展,1997,8(1).

[16]李如忠,汪家权,王超,等.不确定性信息下的河流纳污能力计算初探[J].水科学进展,2003,14(4).

[17]肖彩,叶闽,杨国胜.金沙、银江水电站对攀枝花河段纳污能力影响[J].人民长江,2008,39(23).

[18]李克先.径流资料匮乏区域中小河流纳污能力计算耦合模型 [J].水文,2007,27(4).

[19]孔繁力,赵哲.水功能区污染物控制量计算方法探讨[J].水文,2008,28(1).

[20]王宪恩,董德明,赵文晋,等.冰封期河流中有机污染物削减模式[J].吉林大学学报(理学版).2003,41(3).

[21]王彦红.水体纳污能力计算中各参数的分析与确定[J].山西水利科技,2007(2).

[22]张文志.采用一维水质模型计算河流纳污能力中设计条件和参数的影响分析[J].人民珠江,2008(1).