天津市滨海新区地震地质灾害评价与分区研究*

刘 芳,杨绪连,陈宇坤,王志胜

(天津市地震局,天津 300201)

天津市滨海新区地震地质灾害评价与分区研究*

刘 芳,杨绪连,陈宇坤,王志胜

(天津市地震局,天津 300201)

收集了天津市滨海新区大量的工程地质勘察资料,针对滨海新区场地工程地质条件,从地震地质背景、历史震害的影响出发,依照相应规范和地质类比等方法,通过滨海新区活动断层影响、砂土液化、软土震陷的评判,探讨了滨海新区在未来强震作用下可能出现的地震地质灾害类型及空间分布特征。

地震灾害;砂土液化;软土震陷;震害分区;天津市滨海新区

0 引言

天津市滨海新区地处华北平原东北部,海河流域下游,东临渤海,北接河北省丰南县,南接河北省黄骅县,规划面积为2 270 km2,海岸线153 km,包括天津新港、天津技术开发区、天津保税区、塘沽区、汉沽区、大港区和东丽区、津南区的部分区域。

天津是我国沿海地区地震与地震灾害较频发的地区。历史上天津曾多次遭受6级以上地震波及,Ⅵ度以上地震破坏就达11次之多。特别是1976年唐山地震给天津市滨海新区造成重大震害损失。滨海新区目前经济迅猛发展,一旦遭受破坏性地震的袭击,严重的地震地质灾害将造成巨大的人员伤亡及财产损失,因此做好该区的地震灾害评价工作具有重要的现实意义。

近年来在研究区及邻区发生的破坏性地震,地震工作者积累了丰富的震害资料,特别是1976年的唐山7.8级地震[1-2]。但迄今为止尚未有人将历史震害与实际工程实践相结合,对研究区开展系统的灾害评价与分区研究。本文将依据上百个工程场地的钻孔资料和震害资料,参照相应技术规范,从地震地质背景、历史地震烈度分布与震害影响出发,结合地形地貌条件,参照相应技术规范,对其地震地质灾害类型、破坏程度及空间分布特征进行评价和分区。

1 地震地质背景

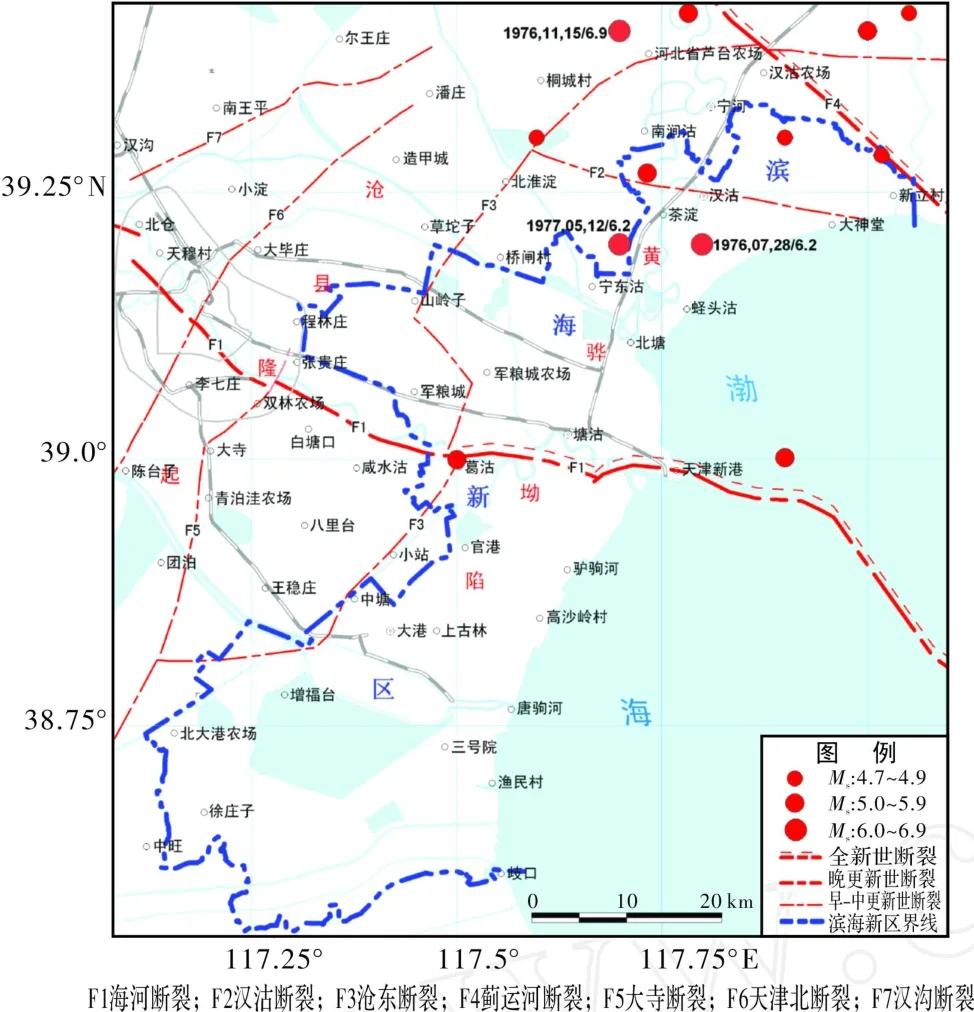

滨海新区位于华北地台东北部的冀渤断块坳陷内,其内部由NNE-NE向、NWW-NW向和NW向断裂带构成了基本断裂网络,并将其分割成次一级的隆起和坳陷,其构造单元边界主要是5、6级以上强震发生的区域。区域内划分出3条主要活动断裂带,即NE向的河北平原断裂带和郯庐断裂带,与其二者呈交汇的NW向张家口—渤海断裂带。这3条断裂带构成了区域内第四纪活动断裂分布的总体格局。滨海新区及邻近范围内分布的断裂全部为隐伏断裂,规模较大的NW向断裂有海河断裂和汉沽断裂,NE向断裂有蓟运河断裂和沧东断裂,NE向断裂与NW向断裂相互切割交错(图1)。这些断裂均是控制二、三、四级构造单元的边界断裂。如沧东断裂为黄骅坳陷的西界断裂,汉沽断裂是北塘凹陷和宁河—汉沽凸起两个四级构造单元的边界断裂,二者在交汇部位曾发生过1977年6.2级地震。蓟运河断裂则是燕山断块隆起和冀渤断块坳陷的边界断裂,该断裂与沧东断裂的交汇部位也曾发生过1976年宁河6.9级地震[3]。

图1 天津市滨海新区及邻区断裂分布图

2 滨海新区工程地质条件

滨海新区属冲积—海积平原,位于渤海湾西侧,地势低平,起伏不大,标高在2~4 m之间,呈西高东低的趋势,因受海洋、河流及人工改造等因素控制,微地貌变化较大,坑塘洼地分布广泛。

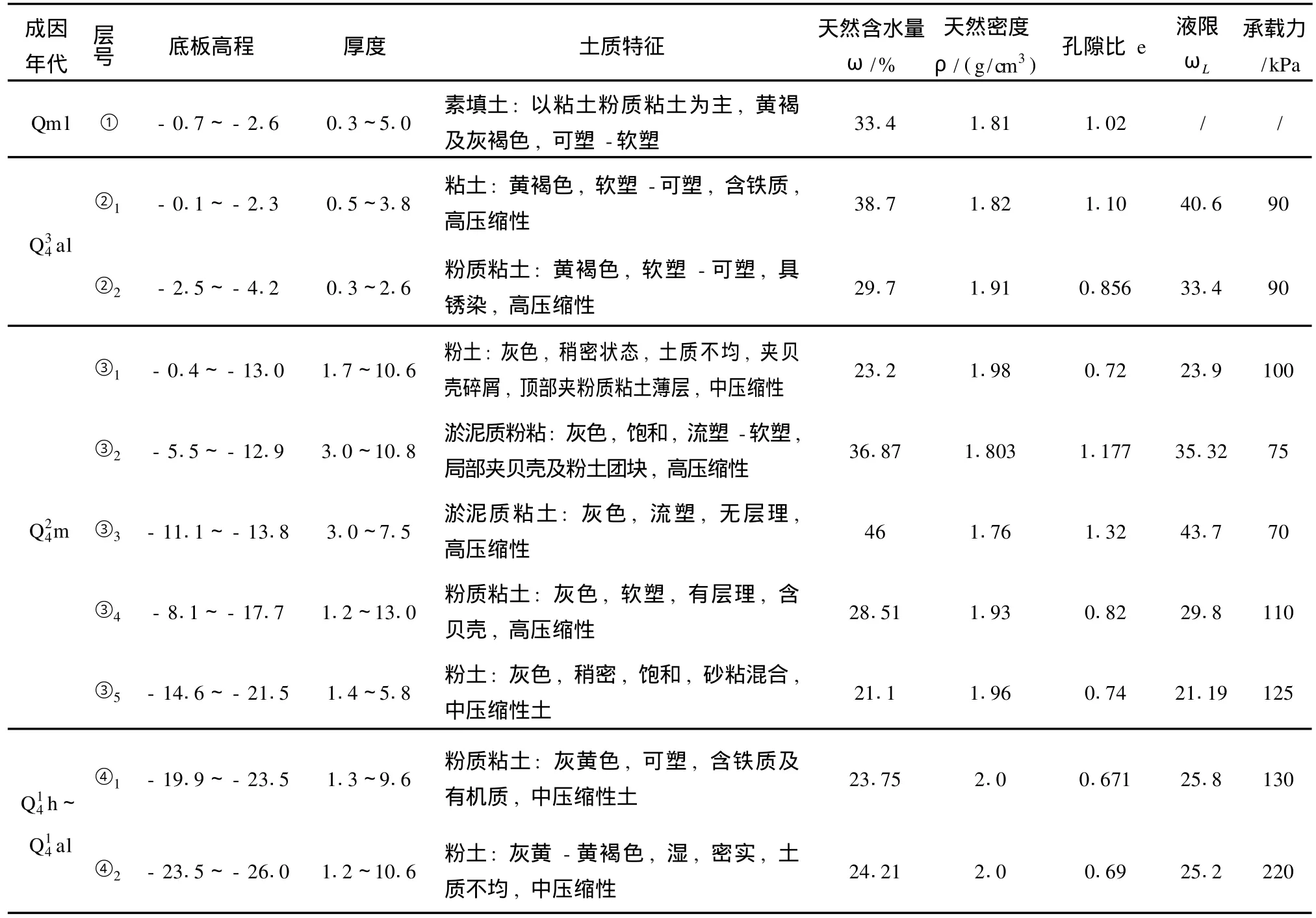

本次研究工作收集到研究区范围内的工程钻孔资料近200个,及98个工程项目的地质勘察资料。通过对以上资料分析,详细了解本区的地形地貌特征及场地土层的分布情况。区内主要发育地层有太古界、元古界、古生界及新生界地层,上部第四系地层主要为海相、漫滩相、湖相、河流相沉积的粉质粘土、粘土、粉土、粉砂,一般为互层状分布。

由于浅部的土层是产生地震地质灾害的主要因素,对40 m以上土层的工程地质特性进行统计,结果列于表1中[6]。滨海新区土层沉积时间短,固结程度低,地下水位高属软土地基,埋深20 m以上浅部土层为高压缩性低承载力的软粘性土,在静压力下会有不均匀沉降和变形发生,在强震作用下,将会发生不均匀沉降,并使浅部地层中的饱和粉土、砂土产生液化,对建筑物会产生很大破坏。

表1 天津市滨海新区地层工程地质性质统计特征

续表1

3 滨海新区历史震害特征

本区曾受到过多次地震影响,影响最大的是1976年唐山7.8级大地震,本区影响烈度为Ⅶ度,另外有3个Ⅷ度及Ⅸ度的烈度异常区。唐山地震造成天津23 938人死亡(滨海新区4 827人),21 879人重伤(滨海新区3 039人),直接经济损失39.2亿元(滨海新区4亿元以上)[7]。

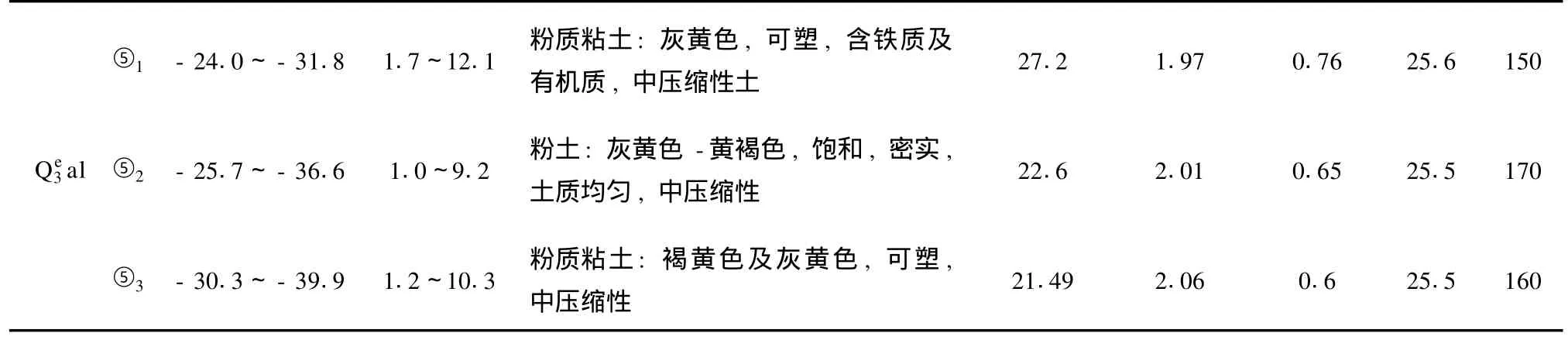

本文对区内唐山地震震害资料做了大量的收集和整理,通过统计分析,编制了《滨海新区唐山地震震害分布图》(图2)。唐山地震使该区地面产生严重破坏,平原型地震地质灾害表现得十分显著,以喷砂冒水普遍、地面裂缝发育和地面沉降显著为主要特征。由于震害形式和破坏程度有所不同,本区划分为3个区:严重破坏区、较重破坏区和一般破坏区。

图2 滨海新区唐山地震震害分区图

(1)严重破坏区 分布在汉沽区的蓟运河沿岸和海岸带。剧烈的地面运动和地震地质环境造成了该区严重的地震灾害。该区喷砂冒水近百平方公里,咸水、砂浆覆盖了大量农田、盐田,造成建筑物的地基失稳。

(2)较重破坏区 包括塘沽区大部分地区、大港区城区及沿海一带。震害类型以地面不均匀沉陷、地裂缝、喷砂冒水和河岸坡向河心大量滑移等为主要特征。

(3)一般破坏区 大港区大部分地区及东丽区。该区震害较轻,没有大面积的喷砂冒水和地面沉陷发生。

本区地震地质灾害在灾害类型、严重程度和空间分布上有所不同,分析其中主要原因有以下3个方面:

(1)地质构造影响 活动断裂是形成地震的直接原因,也是加重震害的重要因素。本区构造复杂,且为多条活动断裂带交汇处,我国东部规模最大的郯庐断裂带与河北平原断裂带在天津地区交汇,本区正处在交汇带中间。E W向的海河断裂、汉沽断裂与蓟运河断裂和NE向的沧东断裂分割了本区。在断裂带通过和相互交汇的区域,震害明显加重。

(2)地形地貌影响 本区地处渤海的滨海平原,地势平坦,长期以来海河的摆动和原低洼的地势造成该区凹坑、水池、沼泽地很多,这些古坑洼地貌是造成严重破坏的直接原因之一。震害带方向和规模,受现代河流流向和古河道所控制,喷砂冒水和地裂缝与河流、古河道和古大洼伴生。海岸带喷砂冒水也较严重,并伴有地裂缝发生。

(3)工程地质条件影响 本区有数千米的新生代地层覆盖,基岩埋藏很深。较厚的淤泥质软土地基对长周期地震波有放大效应,更易造成较大的破坏。土层成因及分布也是影响震害的因素,第一海相层多为淤泥及淤泥质粘土,塘沽地区码头的破坏,沿海的液化及软化现象与此层关系密切。潜水埋深较浅,多在0.5~1.5 m之间,地表土层饱水是造成砂土液化,淤泥软化的原因之一。

4 地震地质灾害评价

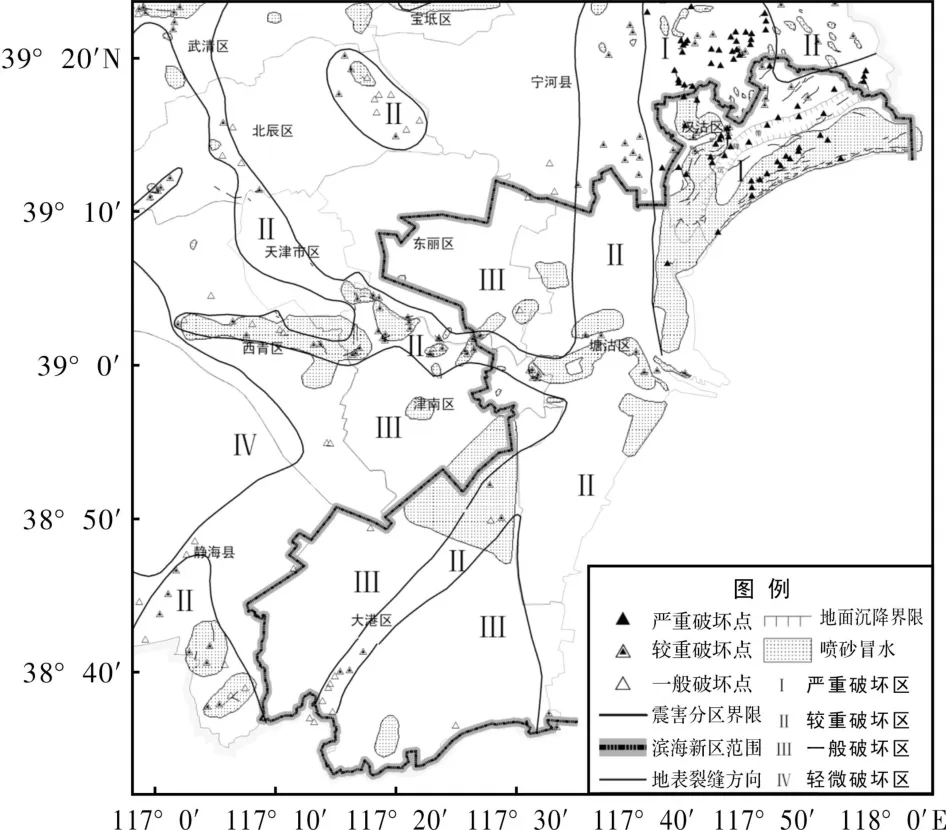

本文从地震地质背景、历史地震烈度分布特点及历史震害的影响出发,以各工程钻孔为控制点,根据收集到的工程地质勘察资料,按照相应规范[8-10],采用计算和地质类比等方法,对各控制点在其基本烈度下的活动断层影响、砂土液化、软土震陷等地震地质灾害进行了评价。依据各控制点评价结果及震害调查结果,利用ARCMAP软件的空间分析和插值方法,对整个滨海新区的地震地质灾害进行了分区。

4.1 砂土液化影响

由地质勘察资料可知,区内埋藏有饱和的砂质粉土或粉(细)砂层,在全新统中组海相层(Q24m)内有揭示,第一层粉土底板埋深在-0.4~-13.0 m之间,厚度介于1.7~10.6 m;第二层粉土底板埋深-14.6~-21.5 m,厚度介于1.4~5.8 m。粉土层在本区呈不均匀分布,主要分布在河岸和海滩、砂质旧河道等处。粉土层沉积年代新,结构松散,在烈度≥Ⅶ度地震作用下易造成砂土液化,其破坏效应是引起建筑物(或构筑物)地基失效、建筑物倒塌的重要因素之一。

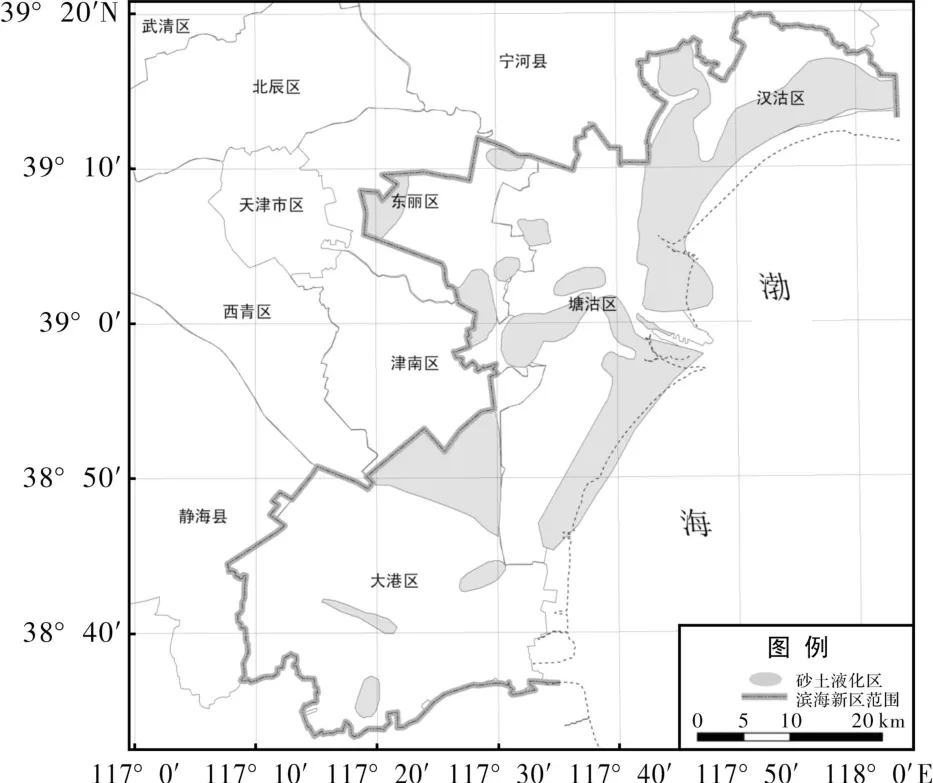

《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),汉沽区和塘沽区北部的地震动峰值加速度为0.2 g (基本烈度为Ⅷ度),其余地区基本烈度为0.1 g和0.15 g(基本烈度为Ⅶ度)。依照《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)第4.3.4条规定,对每个工程钻孔进行了场地相应基本烈度影响下的液化趋势判别。判别结果表明,本区砂土液化主要分布在汉沽区,塘沽区和大港区只在河流附近有零星的液化场地。依据判别结果,综合唐山地震喷砂冒水分布情况,绘制了滨海新区砂土液化分布预测图(图3)。该图显示砂土液化主要集中在海河和蓟运河沿岸地区、汉沽区和塘沽区的海岸带、塘沽区的北塘镇以及大港区独流减河以南的区域内。

图3 滨海新区砂土液化分布预测图

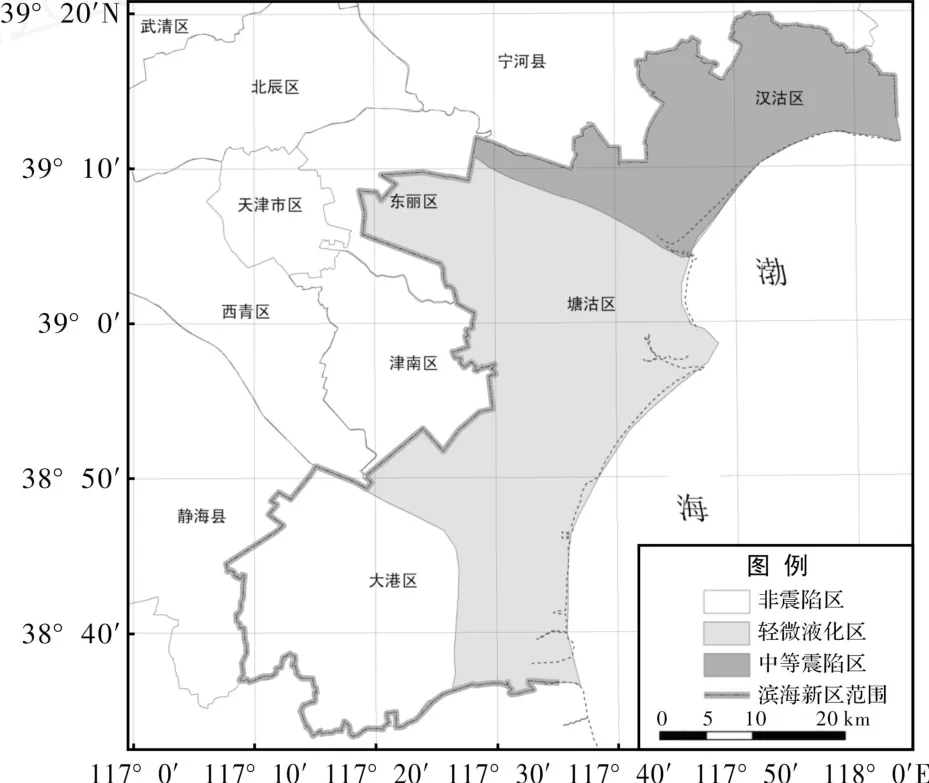

4.2 软土震陷影响

依据《软土地区工程地质勘察规范》(JGJ 83-91)第8.0.6条规定,对每个钻孔进行了场地相应基本烈度影响下的软土震陷判别,依据判别结果,并参考了唐山地震震陷的分布情况,对本区软土震陷影响进行了分区(图4)。分区结果显示汉沽区及塘沽区北部一带会发生震陷值150 mm的中等震陷,大港区东部地区软土较薄,覆盖层较厚可不考虑震陷影响,其余地区会发生≤30 mm的轻微震陷。该区地震基本烈度和软土分布的差异是造成震陷影响差别较大的主要因素。

图4 滨海新区软土震陷趋势预测图

4.3 活动断层影响

本区存在若干条第四纪活动断裂,除蓟运河断裂和海河断裂东段在全新世有活动外,其余断裂在中更新世有活动或第四纪以来活动迹象不明显。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 4.1.7规定,本区设防烈度为Ⅶ度的区域可忽略断裂错动影响,Ⅷ度区内隐伏断裂的覆盖层厚度大于60 m,故可忽略断裂直接错动对地面的影响,以往的震害调查也未发现断裂错动引起的破坏。

5 结论

依唐山地震宏观调查资料,编制了《滨海新区唐山地震震害分区图》,全区划分出严重破坏、较重破坏和轻微破坏3个区。本区地质构造特征、地形地貌特征和工程地质条件的差异是造成地震灾害严重程度不同的主要原因。依据相应技术规范,对研究区的砂土液化、软土震陷和活动断层的影响做出了评价,并结合实际震害绘制了滨海新区砂土液化和软土震陷趋势预测图。这些基础资料、数据、图件和研究成果可为天津市滨海新区建筑物和生命线工程的震害预测及综合防震减灾对策提供可靠依据。

[1] 刘恢先.唐山大地震震害(一)[M].北京:地震出版社, 1985:158-167.

[2] 佟恩宠,施耀新,曾圣福.唐山大地震天津市工程震害[M].天津:天津科学技术出版社,1982:5-34.

[3] 陈宇坤.天津市汉沽区城区地震小区划[R].天津市地震工程研究中心,2008.

[4] 国家地震局震害防御司.中国历史强震目录1995(公元前23世纪—公元1911年)[M].北京:地震出版社,1995.

[5] 中国地震局震害防御司.中国近代地震目录(公元1912年—1990年)[M].北京:中国科学技术出版社,1999.

[6] 邢恩桥,许国辉,胡光海,等.天津沿海地层工程地质性质统计特征[J].海岸工程,2005,24(1):48-52.

[7] 天津市滨海新区管理委员会,天津市灾害防御协会.天津市滨海新区综合防灾减灾对策研究[R].2001.

[8] 国家质量技术监督局.中国地震动参数区划图(GB18306. 2001)[S].北京:中国标准出版社,2001.

[9] 中华人民共和国建设部,国家质量监督检验检疫局.建筑抗震设计规范(GB50011-2001)[S].北京:中国建筑工业出版社,2001.

[10]中国建筑科学研究院.软土地区工程地质勘察规范(JGJ83-91)[S].北京:中国建筑工业出版社,1992.

Evaluation and Zonation of Seis mogeological Hazard in B inhai New Area of Tianj in

Liu Fang,Yang Xulian,Chen Yukun andWang Zhisheng

(Earthquake Adm inistration of Tianjin M unicipality,Tianjin300201,China)

A great of data of engineering geological reconnaissance are collected in the Binhai new area.In view of practical engineering geological conditionsofBinhaiNew Area,the effectsof active fault,sand liquefaction and soft soil seis mic subsidence in this area are evaluated from the perspective of seismogeological background and effect of historical earthquake disasters by use of the related criterion and geological analogy.Then,the types and spatial distribution patterns of possible geological hazards in BinhaiNew Area in the future are discussed.

seis mic disaster;sand liquefaction;soft soil seis mic subsidence;seis mic disaster zonation;Binhai New Area of Tianjin

P315.9

A

1000-811X(2010)01-0054-05

2009-08-11

天津市科技创新专项资金项目(07FDZDSF02102)资助

刘芳(1974-),女,天津人,工程师,主要从事工程地震研究工作.E-mail:jiliufang@sohu.com