质量概念中的物理学思想方法

吴英

(遵义师范学院物理系,贵州遵义563002)

质量概念中的物理学思想方法

吴英

(遵义师范学院物理系,贵州遵义563002)

质量概念从“物质的量”、“惯性质量”、“引力质量”、“电磁质量”、一直到“爱因斯坦质速关系和质能关系”的形成和发展中,包含着质疑和释疑、假说和验证、唯象和机理等物理学思想方法。

物理学思想方法;惯性质量;引力质量;电磁质量

质量是物理学中一个非常重要的物理量,质量概念的发展和其他物理概念的发展一样,经历了曲折漫长的历史过程,其中包含着丰富的物理学思想方法。物理学的思想方法中比较重要的有三种:一是质疑和释疑,二是假说和验证,三是唯象和机理[1]。质量概念从“物质的量”、“惯性质量”、“引力质量”、“电磁质量”、一直到“爱因斯坦质速关系和质能关系”的演化过程中,包含着这三种物理学思想方法。

1 质疑和释疑

物理中的质疑一般包括四个层次。第一层次是由于对问题本身缺乏清晰的了解而形成的质疑;第二层次是由于已有知识不够,致使问题无法解释而形成的质疑;第三层次是由于观察了问题的解释与原有的理论解释相矛盾而形成质疑;第四层次是由于理论内部不自恰而形成的质疑[2]。质量概念中的质疑有第一层次和第四层次的含义。这里主要说说对物质的量的质疑和释疑。

在物理学发展史上,牛顿第一个将物质的量作为建立动力学的最基本的物理概念而引入物理学,并加以明确定义。牛顿在1687年发表了《自然哲学的数学原理》。在《原理》第一部分的八个定义中的定义1就定义了物质的量,即为:物理的量是用它的密度和体积一起来量度。在牛顿看来,在这个质量的定义中,,密度是比质量更简单,更基本的概念。牛顿根据波义耳关于空气容积和压力的实验,从密度方面得到质量的概念。既然在一定量的空气中,压力与体积成反比,因此他们的乘积是一个常数,可以用来量度一定容器中的空气的质量。牛顿在执笔写《原理》时,在笔记中曾经记述过密度就是(物理的量)/(体积)。不过牛顿在说明这个定义时,说质量和重量成比例,指出可以通过测定重量决定其质量。关于质量和重量成比例的问题牛顿是用摆进行精密的实验来证明的。用不同物质制成形状相同、重量相等、同样长度的两个摆使它们同时摆动时,总是以同一步调来回摆动,这样就表明由于两个重物上作用的力和各自的质量成正比,因此就有同样的加速度。这个实验是记在《原理》的草稿中,后来在《原理》第三部分命题六的说明中作了叙述[3]。牛顿所描述的动力学基本原理支持了这一学科的发展达200年,因此质量与物质的量从牛顿开始直到19世纪一直是同义的,在这期间没有人对质量的这一表述所依据的假定提出质疑。直到1867年,马赫论文《关于质量的定义》不仅批判了牛顿力学中的质量概念,而且提出了质量概念的新定义。论文《关于质量的定义》完整地收录在1872年出版的《能源守恒定律的历史和根源》(History and Root of the Principle of the Conservation of Energy,1872)的附录中,马赫在1883年出版的《力学史评》中,在对牛顿力学进行历史批判时,其基本思想不变[4]。

马赫强调,经典力学质量概念在两个方面是存在困难的,一是不合理地设置了力学的首要概念和定理;二是悄悄忽略了演绎基础下的重要假设。在马赫看来,如何克服这两方面的困难正是促进质量概念发展的原因所在。马赫用人们经常使用重力定义质量来进行说明:“人们在用m=p/g的同时也使用p= mg,这是一种非常令人反感的循环 (repugnant circle),或需要设想力是一种压力。”出于第一个困难的考虑,马赫重新设置力学基础中的首要概念,选择加速度定义质量。针对第二个困难的考虑,他开始建立两个同种类物体质量与加速度的关系.马赫谨慎地使用充分原因定律建立质量比与加速度比关系,并认为对这种关系的认识是通过经验的严格考查而获得的。在获得了两个同种类物质物体质量概念的质量比与加速度比关系后,马赫进一步将这一关系推广到多个(两个以上)物体。把一个物体的质量作为单位质量,用它来计算其他物质的质量,从而借助单位质量概念建立了质量比传递性关系。同种类物质物体的质量比与加速度比关系获得后,马赫将这一关系推广并应用到不同种类物质物体的质量比定义。最后马赫论证了不同类型力的相互作用物体的质量比与加速度比关系。马赫还设想了一个思想实验证明质量比与不同种类物体和不同种类的力的作用无关。这样就摆脱牛顿的质量定义与力的定义中包含的逻辑上的循环论证。后人采用的质量的可操作型定义就是来源于马赫的思想[5]。

2 假说和验证

为释疑而提出的尚未经实验(实践)证明的逻辑命题或逻辑体系称为假说。为考察假说或其他推理的正确性而进行的实践(实验)活动称为验证。由定义可知,假说是释疑的方法之一。假说的三个基本特征:第一是力求解释所有质疑,因为它具有明确的针对性;第二是尽量使用已有的理论,必要时才补充新的理论;第三是它应是质疑最佳的最可靠的解释,即在诸释疑方案中,假说是能使质疑获得圆满解释中的可能性最大的一个。验证的方法主要是物理实验。在物理学的发展中,验证的内容主要是由假说出发,按物理演绎推出某种预言,这种预言或可被实验证实,或可在实践中发生,一般说,实现了预言的结果,假说就得到了验证。

惯性质量和引力质量是从两个相互独立的 (牛顿第二定律和万有引力定律)分别定义的反映同一物体的两种不同属性的物理量,一个表示物体运动状态改变的难易程度,一个表示物体吸引其他物体的能力,这两者之间有无联系呢?在物理学史上,对两者关系的认识是经历了从假设到验证的过程得到的。

设离地心距离为R的地点有质点m1引、m2引,它们在同一位置受到的引力分别为F1=Gm地m1引/R2、F2=Gm地m2引/R2,设两质点自由下落,并用g1、g2表示他们的加速度,根据牛顿第二定律,有Gm地m1引/ R2=m1惯g1、Gm地m2引/R2=m2惯g2、若不同的质点在同一位置自由下落的加速度相同,即g1=g2=g,代入上式即得m1惯/m1引=m2惯/m2引=Gm地/R2g,由此式看出不同质点具有共同的重力加速度,导致不同的质点惯性质量和引力质量之比彼此相等,比值Gm地/R2g跟质点的质量无关,适当选取G值就使惯性质量和引力质量相等即m惯=m引

这一等式的验证首先要验证不同的物体重力加速度相同。伽里略在1638年发表的《两门新科学》中,论述了作自由落体运动的物体在相等的时间间隔内下落的距离呈从1开始的奇数序列的规律,同时验证了g与物体无关[6]。

牛顿用单摆实验研究惯性质量和引力质量是否相等,单摆周期为,L表示摆长,牛顿用金、银、玻璃等不同的材料制作成摆长11英尺的单摆比较他们的周期,其结果是用△m表示m惯、与m引之差,△m/m惯<10-3[5]。

更精确地检验惯性质量和引力质量等价性的实验是匈牙利物理学家厄缶在1896年所做的扭秤实验。实验中既考虑了引力又考虑了因地球自转引起的离心惯性力。厄缶以铂为标准,分别比较了八种不同的材料的惯性质量和引力质量,得到的结论是,在精确度在10-9的范围内,各种物质的惯性质量和引力质量之比为常数[7,8]。1964年迪克将实验的精度提高到10-10,1971年又提高到10-11,得到的结论也是相同的[9]。一旦肯定了任意物体的惯性质量和引力质量之比为一常数,选择适当的单位就可以使这一常数等于1。实际上,从牛顿以来,人们就认定同一物体的惯性质量和引力质量相等,从而早已按这一要求确定了质量的单位。因此在以后的讨论中,不再区分物体的惯性质量和引力质量,统称为物体的质量。同时应该注意惯性质量与引力质量等效,只是说明物体的惯性与其产生和感受引力的特性,在一定条件下总是同时存在,同时变化,以致它们在数量上存在正比关系,因此选择适当的单位时,可以用同一数量来表征这两种质量。同一物体的惯性质量等于引力质量是建立广义相对论的重要依据之一。因此对这一问题的理论研究和实验验证具有重大而深远的意义。

3 维象与机理

不涉及问题的微观机理,只从宏观现象上充分占有问题的条件和结论,称之为维象性处理。从微观机理上释疑,称为机理性处理。维象性处理得到的理论是维象性理论。维象性处理思考的特征是:第一,思考的侧重点不是为什么而是是什么;第二,思考的基础是与质疑有关的,甚至是彼此相类似的大量实验材料;第三,思考成果主要是实验定律,而不是物理定理、原理。维象性理论虽然不能在理论上彻底释疑,但由于弄请了问题的本身,基本上全面占有了现象和结论,从而具有相当的实用价值。另一方面维象性理论又是清晰微观机理的必要前提条件之一。只有清楚了全部的事实,才可能正确地去粗取精,去伪存真。所以在质疑问题的微观机理一时难以清晰的条件下,先对其采取维象性处理,便是释疑的一个有效的思维方法。

在最初形成质量概念时,人们对于质量概念的思考的“侧重点不是为什么而是是什么”。牛顿将“质量”称做“物质的量”,今天看来,物质的量和质量是两个完全不同的概念,1971年国际计量大会把“物质的量”单位规定为摩尔,摩尔是一物系的物质的量,该物系中包含的结构粒子与0.012 Kg12C原子数目相等。尽管如此,牛顿对“物质的量”的称谓和定义,并不影响牛顿对牛顿第一、第二、第三定律的阐述以及后人对牛顿三定律乃至牛顿力学的理解和运用。

随着对质量概念的认识的发展,人们认识到牛顿质量概念在一定意义上肯定了物质的客观性和永久性,但是牛顿断言物体的质量是不变的,使他的质量定义带上了形而上学的原则性缺陷。后人的研究发现质量并不是不变的,而且质量还与粒子的波动性相联系,这是牛顿经典力学无法解释的。

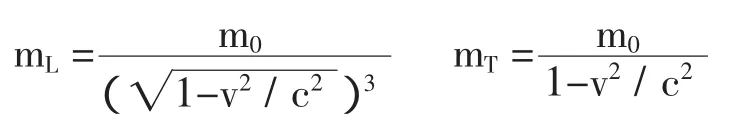

1876年美国的物理学家罗兰用实验证明一个静电荷当它快速转动起来后,对磁针会产生影响。在电子论出现以后人们由罗兰实验想到,既然带电体运动会产生磁场,因而使带电体运动 ,比让不带电体运动需要做更多的功,这就好像存在着某种和电荷的场连在一起的“附加惯性”。这种由于电磁作用而产生的“附加”质量被称为电磁质量。1901年德国的物理学家考夫曼用放射性镭盐发出的β射线通过电场和磁场进行实验,对电子的荷质比和速度作出测量,结果发现电子的质量随运动速度的不同而变化。爱因斯坦在《论动体的电动力学》中讨论了这个问题,并导出了电子的纵质量和横质量分别为

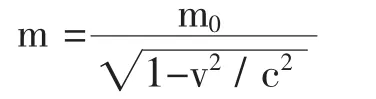

其中m0为物体的静质量,v和c分别为质点的速度和真空中的光速。普朗克在1906年得到相对论质量公式为,

由此看出当质点的速度可与光速相比时,质量就随着速度的增加而增加[7]。同时也表明质点越来越能阻扰被加速的趋势,即,使它加速所需的动力就越大,因此爱因斯坦证实质量具有能量,他采用了相对论改写了牛顿的方程式从而得到E=W+mc2,当粒子处于静止时,W=0,E=mc2,即一个粒子在静止状态中也有等于mc2的能量,这就是爱因斯坦质能转换公式,他将它总结为“能量有质量,质量也有能量”[10]。而在量子理论中,质量也具有与牛顿力学里的惯性不同的含义,对自由粒子来说,质量m是作为德布罗意波长里的参数出现的,所以在量子力学里,质量一开始就与粒子的波动性相联系。

4 结束语

物理学中的思想方法是随着物理概念和体系的建立而建立。而质疑和释疑,假说和验证,唯象和机理这三种思想方法,让人们对于质量概念的认识逐渐深化和完善。

[1]阎金铎,段金梅,续佩君.物理教学论[M].南京:江苏教育出版社,1991.

[2]续佩君.物理能力测量研究[M].南宁:广西教育出版社, 1996.

[3]广重彻.物理学史[M].祁关泉,龚又明,胡敦,等译.上海教育出版社,1986.

[4]郭勇斌.关于马赫的论文《关于质量的定义》的研究[J].硅谷, 2008,(7):125-129.

[5]漆安慎杜婵英.力学[M].北京:高等教育出版社,2005.

[6]W.C.丹皮尔.科学史及其与哲学和宗教的关系[M].李衍译.南宁:广西师范大学出版社,2001.

[7]李艳平,申先甲.物理学史教程[M].北京:科学出版社,2003.

[8]郭奕玲,沈慧君.物理学史[M].北京:清华大学出版社,1993.

[9]梁绍荣,刘昌年,盛正华.普通物理学[M].北京:高等教育出版社,1987.

[10]兰西·佩尔斯,查理士·撒士顿.科学的灵魂[M].南昌:江西人民出版社,2006.

(责任编辑:朱 彬)

Thoughtway on Physics from Mass Concept

WU Ying

(Department of physics,Zunyi Normal College,Zunyi 563002,China)

In the process of the formation and development of mass concept,it contains three thoughtways on physics such as calling in question and clearing up doubts,hypotheses and verifying,macro-treatment and micro-treatment

thoughtway on physics;inertial mass;gravitational mass;electromagnetic mass

N03

C

1009-3583(2010)-01-0102-03

2009-09-20

吴英,女,四川綦江人,遵义师范学院物理系高级讲师,硕士。