品牌联盟研究评述

许娟娟,卢泰宏

(中山大学管理学院,广东 广州 510275)

品牌联盟在形式上是用两个或多个已有的品牌名称同时出现在同一商品或服务上。众多研究表明,品牌联盟会形成更高的产品评价、市场份额和产品溢价,所以品牌联盟战略在北美被使用的增长率在20世纪90年代达到了40%。2010年,联合利华中国公司的“夏士莲”品牌联合中华老字号“同仁堂”推出夏士莲灵芝养护防掉发产品,率先采取了中国品牌和外国品牌使用于同一产品的营销战略。品牌联盟战略既可以影响联合产品,也有可能对双方母品牌产生“溢出”效应。为了进一步从已有的文献中了解品牌联盟,本文通过梳理现有文献来探讨品牌联盟的概念和形式,并综合分析品牌联盟所涉及的研究变量。

一、品牌联盟的概念

品牌联盟的理论研究从20世纪90年代初期开始,营销者发现了使用另一个品牌作为成分品牌带给产品的益处,其中包括更加有效地促销、获得渠道和高边际效益。品牌联盟的概念和术语比较多样,但其定义主要来源于战略品牌管理的意义及组合形式。

1.从战略品牌管理的角度定义

从战略品牌管理的角度定义的基础是品牌资产和名称。库克与瑞恩(Cooke&Ryan)认为,品牌联盟的本质是品牌声誉的背书和参盟方竞争力的合作。[1]卡菲贺(Kapferer)将品牌联盟定义为“两个不同公司的不同名称在合作性营销活动中的联合”。[2]

2.由品牌联盟的形式定义

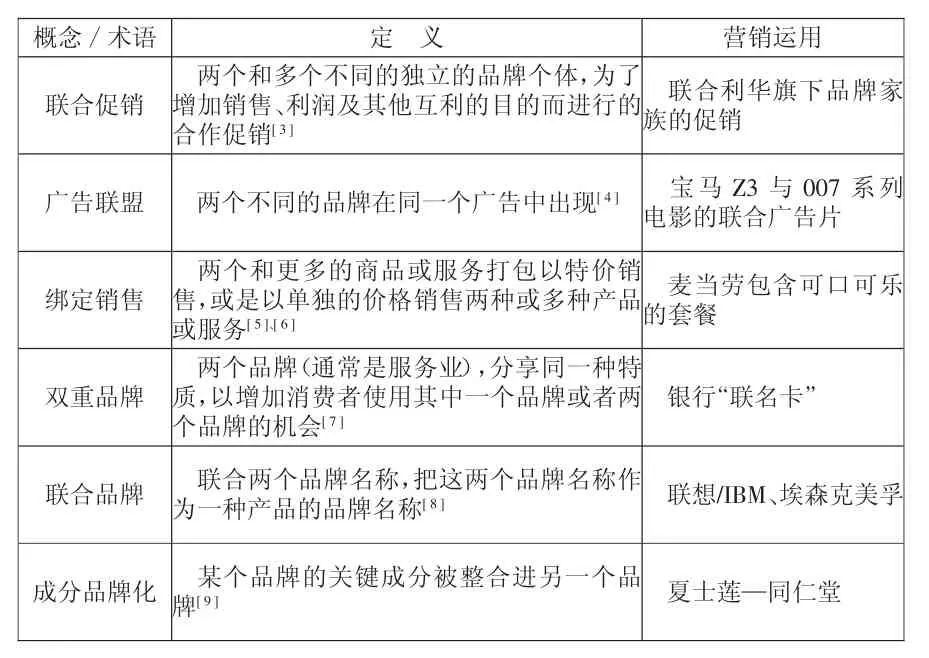

品牌联盟的形式在文献中表现为不同的术语。联合促销、广告联盟、绑定销售三种品牌联盟的形式没有把参盟方的品牌名称用在同一个产品上,而联合品牌和成分品牌是把两个品牌使用在同一个产品上。表1列举了由形式定义的品牌联盟的概念/术语、定义和营销运用。

3.由品牌名称的呈现形式定义

用呈现形式来定义的品牌联盟比较容易理解。美国学者姚和鲁克特(Rao& Ruekert)认为,品牌联盟是两个品牌通过联结在一起的方式联合促销,是一种联合的品牌化。[10]姚、齐和鲁克特(Rao,Qu&Ruekert)后将这一概念进一步定义为两个和多个品牌名称联合表达给消费者。[11]西蒙尼和鲁斯(Simonnin&Ruth)把品牌联盟定义为两个和多个品牌同时表达给消费者。[12]詹耐、尹曼和霍夫斯太德(Geylnai,Inman&Hofstede) 在 2008年的研究中也把品牌联盟定义为两个或多个品牌同时呈现给消费者的品牌联盟战略。[13]

在最新的理论研究中,有学者认为已有品牌联盟的概念过于宽泛,如果品牌联盟是所有品牌联合的形式,那么这个定义本质上没有意义,品牌联盟的定义应该从品牌形成的心理机制出发,是消费者通过两个品牌对同一个产品产生的联想。[14]

表1 品牌联盟的形式和定义

二、品牌联盟的作用

因为品牌联盟能给商业组织带来巨大利益,该战略才被广泛使用。凯勒(Keller)在《战略品牌管理》一书中总结了品牌联盟在战略上的优势:能借用所需要的专长、能利用不具有的品牌资产的杠杆效应、降低产品的推出费用、将品牌含义扩展到相关品类中去(即扩展品牌意义和增加品牌接触点)、增加额外收入来源。在已有的文献中,品牌联盟的作用主要分为两类:

1.短时间内提升品牌资产

建立品牌资产是一个长期的过程。但是,品牌联盟可以在短时间内使两个品牌获得高于品牌联盟前的两个品牌的品牌资产的总和,可使品牌资产增值,使消费者对联盟品牌的产品作出更高的评价,并同时能够提升消费者对母品牌的评价。[15]

2.使母品牌获得有效的产品延伸

品牌联盟能够打开新产品的市场,特别是科技产品,品牌联盟能够提升产品的专业技术经验和产品形象。与单纯的延伸相比,联盟的优点是能使新产品由于联盟中各品牌的作用而让消费者认知产品的独特性,从而取得市场地位。

三、影响消费者对品牌联盟评价的因素

已有对品牌联盟的研究中自变量可以分为四个部分,即参盟品牌原有的属性、消费者对参盟品牌的评价、参盟品牌的呈现方式、参盟品牌的运营,而因变量是消费者对联盟品牌的评价以及品牌联盟战略对参盟品牌的反作用。同时,联盟品牌也可以作为自变量,而对参盟品牌的反作用可以作为其因变量。

1.品牌资产

根据以消费者为基础的品牌资产模型,方向和米施华(Fang&Mishra)的研究表明,两个高品牌资产的品牌联盟,不仅会让消费者对联盟品牌有更加正面的评价,而且两个品牌的溢出比两个低品牌资产和一个高品牌资产与一个低品牌资产都要高。[16]

2.母品牌的产品属性

联盟的新产品可以看作一种加入其他品牌联盟的延伸。德塞和凯勒(Desai&Keller)的研究证明,如果延伸产品与母品牌的产品不在相同的目类中,品牌联盟比单独的品牌延伸效果要好。[17]

3.产品功能的互补性

产品功能的互补性是消费者对一个产品和另一个产品组合在一起的必要性的感知。朴、徐和绍克(Park,Jun&Shcoker)的研究证明,产品功能的互补性对消费者对品牌的态度和购买意向有明显的正向影响,两个互补性产品的品牌联盟比主品牌单独延伸的效果好。消费者对两个互补性产品的品牌联盟的评价要比对两个原来就持正面态度但产品没有互补性的品牌联盟要高。[18]乔斯和博斯(Josh&Boush)的研究说明,产品功能的互补性只在“成分品牌联盟”(Ingredient)的形式中起作用。[19]

4.品牌形象的匹配度

品牌延伸维度的研究也可以用于解释品牌联盟,且匹配度的角色是很重要的。[20]

5.对母品牌的态度和熟悉度

对母品牌原来持有的态度会影响消费者对品牌联盟的态度,同时还会影响其对联盟产品质量的认知和溢价。熟悉度高的母品牌对联盟的贡献更大。[21]

6.产品卷入度

高莫、沃斯、查克拉波迪(Gammoh,Voss&Chakraborty)对品牌联盟是否可以成为信号进行了研究,在知名品牌和不知名品牌联盟时,当个体的认知精细加工程度很低(即低卷入度)、广告包含有功能性信息的情况下,知名品牌可以当作背书;而在消费者认知精细加工程度高(即高卷入度)、广告功能性信息很弱的情况下,知名品牌只能作为消费者的一条评价线索。[22]

7.消费者对原有产品的感知质量

方向和米施华的研究证明,当来自不同产品类别的两个高质量的品牌联盟时,消费者对非知名品牌的感知质量会明显提高;当非知名产品和低感知质量的品牌联盟时,消费者对非知名品牌的感知质量也会明显提高;但是,如果一个非知名品牌同时和一个高质量产品品牌与一个低质量产品品牌联合,并不能提高对非知名品牌的感知质量,而会起反作用。[23]

8.联盟品牌的数量

品牌联盟战略大多数情况下只有两个品牌参盟。沃斯和高莫(Voss&Gammoh)对与一个著名品牌联盟(Sony或者HP)与同时和两个著名品牌联盟(Sony与HP)的研究表明,增加数量并不能提升消费者对联合品牌的正面态度和感知质量。[24]

四、消费者对品牌联盟的评价

1.消费者对联合品牌和联合产品的评价

品牌态度是所有研究中都使用的因变量,另外的主要因变量是产品的感知质量、购买意向和价格。

2.对产品的感知质量

品牌联盟可以提升消费者对联合产品的感知质量,但必须有两个条件:第一,当一种产品的质量在购买之前没有办法被感知到的时候(如服务),品牌联盟可以为产品的真实质量作保证;第二,品牌联盟会发生在两种条件之下,一种是急需通过联盟加强质量背书,另一种是急需提高产品声誉。

3.购买意向

产品的互补性可以增加消费者的购买意向。有品牌意识的顾客、寻求多变化的顾客和高卷入度的顾客,对联盟品牌会更加有购买意向。[25]

4.价格

联盟品牌可以增加消费者愿意支付的溢价。万凯泰施和曼哈杰(Venkatesh&Mahajan)用模型的方法研究了联盟造成的溢价,结果说明品牌联盟并不总是可以带来产品溢价和“双赢”的结果。[26]产生这种情况的原因是品牌之间的不一致会赶走潜在的顾客,所以会削减利润。同时,乔斯和博斯的研究表明,由于品牌联盟降低了消费者的风险,所以会导致溢价。消费者如果对原有产品持有正面态度,那么会接受联盟品牌的溢价。[27]

五、对参盟品牌的反馈

参盟品牌在品牌联盟中获得的反馈比在单纯的品牌延伸中少。在品牌联盟中,联合品牌只是获得母品牌的部分属性,[28]相对于品牌延伸,品牌联盟对母品牌的反作用要小一些。

1.正面“溢出”效应

(1)较为弱势的一方会获得更多的正面反馈。原有品牌的知名度和态度是影响“反哺”效应的重要因素。低熟悉度的品牌在品牌联盟中的溢出效应更明显;当两个高熟悉度的品牌联盟时,对双方母品牌的溢出效应是均等的;而无论是产品还是品牌的匹配程度,都对“反哺”效应没有调节作用。(2)主导性产品的品牌会获得更多的反馈。产品的排列会影响到品牌联盟对母品牌的反馈作用。品牌联盟对作为主导性产品的品牌反馈作用会更加明显。

图1 品牌联盟的研究变量

2.负面“溢出”效应

品牌联盟也会给参盟品牌带来风险。品牌联盟可以在短时间内提升品牌资产,但是由于品牌联盟本质上是一种合作的战略,商业合作必然存在风险,所以品牌联盟战略理论上也存在风险。品牌联盟所引起的对母品牌联想的稀释是对品牌管理战略的挑战之一。[29](1)参盟品牌的品牌危机负面影响有限。在联盟品牌的一方发生品牌危机时,只有在顾客认定主品牌(Host Brand) 与搭档品牌(Partner Brand)的危机有直接联系、主品牌需要为造成负面影响的搭档品牌负责任时,品牌联盟才会对主品牌产生负面影响。相对于联盟品牌出现的不道德行为,在市场竞争力上出现的危机对主品牌的负面影响更大。但是总的来说,主品牌受到联盟品牌危机的影响有限。[30](2)品牌形象发生冲突。消费者对两个母品牌的品牌联想之间可能会发生冲突,即品牌形象的冲突会给联盟带来负面效应。如果联合产品与原来母品牌的形象不一致,消费者会由于不一致的品牌形象而增加不确定性,因而改变对母品牌的态度。所以,如果对联盟伙伴选择不当,消费者对联盟品牌的质量和形象就会产生负面认知,由此导致消极的联想。(3)联合产品形象和参盟品牌形象发生冲突。联盟产品和参盟品牌双方出现不一致的信息,就会对母品牌原有的品牌信念造成不利的影响。一个消费者满意度低的品牌联盟会对原有母品牌产生负面影响。[31]品牌联盟对原有母品牌的影响力还表现在很多方面,如对品牌形象、品牌识别、品牌信任、品牌忠诚及品牌资产的影响。[32]

六、品牌联盟理论研究趋势

1.加深跨文化背景下对品牌联盟理论的研究

全球品牌的本土化是品牌国际化过程中不可避免的阶段。对于品牌作为一种文化标志进入另一种文化中而引起的认知,在已有的研究中并未得到足够重视,更没有得到详细阐述。

2.对品牌联盟层次性的研究

已有对品牌联盟影响因素的理论研究已经对联盟的各种形式进行了深入解释,但这种研究是单层次性的。品牌联盟是采用多品牌战略的公司常用的营销战略,所以品牌结构对联盟战略的影响研究仍有很大空间。

*本文系国家自然科学基金重点项目“中国本土品牌成长与创新研究(老字号品牌激活)”(项目编号:70632003)和教育部人文社会科学项目“基于文化心理视角的国货购买行为研究”(项目编号:09YJC630042)的部分成果。

[1]Cooke S.,P.Ryan.Brand Alliances:From Reputation Endorsement to Collaboration on Core Competencies[J].Irish Marketing Review,2000,13(2):36.

[2]Kapferer J.N.,Strategic Brand Management[M].London:Kogan Page,1999:232.

[3]Varadarajan P.R..Horizontal Cooperative Sales Promotion:A Framework for Classification and Additional Perspectives[J].Journal of Marketing,1986,50(2):61-73.

[4]Sridhar S.,H.S. Krishnan,E.S.Robert.Using Advertising Alliances for new ProductIntroduction:Interactions between Product Complementarity and Promotional Strategies[J].Journal of Marketing,1999,63(1):57.

[5]Yadav M.S.,K.B.Monroe.How Buyers Perceive Savings in a Bundle Price:An Examination of a Bundle's Transaction Value[J].Journal of Marketing Research(JMR),1993,30(3):350.

[6]Guiltinan,J.P..The Price Bundling of Services:A Normative Framework[J].Journal of Marketing,1987,51(2):74-85.

[7]Levin I.P.,A.M.Levin.Modeling the Role of Brand Alliances in the Assimilation of Product Evaluations[J].Journal of Consumer Psychology,2000,9(1):43-52.

[8]Julie Manning M..Cobranding Requires Strong Contract Protections[J].Academy of Marketing Science,2006,34(4):628.

[9]Desai K.K.,K.L.Keller.The Effects of Brand Expansions and Ingredient Branding Strategies on Host Brand Extendibility[J].Advances in Consumer Research,2001,28(1):178-178.

[10]Rao A.R.,R.W.Ruekert.Brand Alliances as Signals of Product Quality[J].Sloan Management Review,1994,36(1):87-97.

[11]Rao A.R.,Qu,Ruekert.Signaling Unobservable Product Quality Through a Brand Ally[J].Journal of Marketing Research(JMR),1999,36(2):258-268.

[12]Simonin B.L.,J.A.Ruth.Is a Company Known by the Company It Keeps?Assessing the Spillover Effects of Brand Alliances on Consumer Brand Attitudes[J].JournalofMarketing Research (JMR),1998,35(1):30-42.

[13]Geylani T.,Inman J.,Hofstede F.T..Image Reinforcement or Impairment:The Effects of Co -Branding on Attribute Uncertainty[J].Marketing Science,2008,27(4):730.

[14]Voss,K.E.,B.S.Gammoh,X.Fang,Brand Alliances:A Posted Bond or Reduced Risk for the Consumer?[J].Psychology&Marketing,2006,23(6):330-342.

[15]Judith H.W.,D.T.Brian,P.Randi.Co-branding:Brand Equity and Trial Effects[J].The JournalofConsumerMarketing,2000,17(7):591.

[16]、[23]Fang X.,S.Mishra.The Effect of Brand Alliance Portfolio on the Perceived Quality of an Unknown Brand[J].Advances in Consumer Research,2002,29(1):519-520.

[17]DesaiK.K.,K.L.Keller.The Effects of Ingredient Branding Strategies on Host Brand Extendibility[J].Journal of Marketing,2002,66(1):73-93.

[18]Park C.W.,S.Y.Jun,A.D.Shocker.Composite Branding Alliances:An Investigation of Extension and Feedback Effects[J].JournalofMarketing Research(JMR),1996,33(4):453-466.

[19]、[27]Jones S.,Boush D..The Key to Cobranding Success?Complementarity![C].American Marketing Association Conference Proceedings,2003:106.

[20]James D.O.,Madge Lyman,S.K.Foreman.Does the Tail Wag the Dog?[J].Brand Personality in Brand Alliance Evaluation.2006,15(3):173-183.

[21]Rodrigue C.S.,A.Biswas.Brand Alliance Dependency and Exclusivity:an Empirical Investigation [J].The Journal of Product and Brand Management,2004,13(7):477.

[22]Gammoh B.S.,K.E.Voss,G,Chakraborty.Consumer Evaluation of Brand Alliance Signals[J].Psychology&Marketing,2006,23(6):465-486.

[24]Voss K.E.,Gammoh B.,S.Bashar.Building Brands through Brand Alliances:Does a Second Ally Help?[J].Marketing Letters,2004,15(2-3):147.

[25]Helmig B.,J.A.Huber,P.Leeflang.Explaining BehaviouralIntentionstoward Co-branded Products[J].Journal of Marketing Management,2007,23(3/4):285-304.

[26]Venkatesh,Mahajan.Products with Branded Componets:An Approach for Premium Pricing and Partner Selection[J].Marketing Science(1986-1998),1997,16(2):146.

[28]Hampton J.E..Inheritance ofAttributes in Natural Concept Conjunctions[J].Memory and Cognition,1987,15(1):55-71.

[29]Farquhar P.H..Stragetic Challenges for Branding[J].Marketing Management,1994(3):8-15.

[30]Nicole L.V.,H.R.Unnava.Spillover of Negative Information on Brand Alliances[J].Journal of Consumer Psychology,2006,16(2):196.

[31]WebberR.,C.Cooper.Cognitive Process in the Revision of Stereotypical[J].Journal of Consumer Research,1983(9):202-203.

[32]卢泰宏,等.品牌理论里程碑探悉[J].外国经济与管理,2009,31(1):32-42.