船舶电力系统的监测与继电保护应用研究

卞根发

(厦门海洋职业技术学院,厦门 361012 )

1 引言

随着我国造船工业的快速发展,船舶电站的供配电系统也日趋现代化,势必对船舶电力系统的安全性提出了更高的要求,船舶电力系统的继电保护是保证船舶供配电网络安全运行的关键系统。继电保护系统在保护电力系统安全、可靠运行、维护和故障排除等方面发挥重要作用。速动性、选择性、灵敏性和可靠性是船舶电力系统继电保护的四个基本要求。传统检测装置基于手工操作,只能进行有限几个性能指标检测,存在精度不高和工作效率低下等缺点。随着电子技术和计算机技术不断发展,尤其单片机技术在智能仪器仪表的广泛应用,为满足实际需要,开发新一代高性能、实用的光电传感器测控系统势在必行。分布式监控系统具有分级管理、分散控制和高可靠性的优点,引入高效实用的DCS,简化传统测控系统结构,既便于维护,又为船舶电气信息化发展和应用提供了良好平台。由于现代船舶电力继电保护系统日趋复杂和精细,传统的晶体管型以及集成电路继电保护已经难以满足需要,正逐渐被微电脑继电保护系统所取代[1]。而本系统正是根据船舶电力系统这一要求研制了微电脑继电保护测试系统。

2 系统功能

该船舶微电脑继电保护测试系统具有如下主要功能:(1)测量发电机的三相交流电压、电流以及线电压之间、相电压与相电流之间的相位差;(2)测试、绘制、存储和打印各主要参数;(3)大尺寸的真彩液晶显示,全功能中英文菜单,操作直观简便;(4)具有多种附加功能如:a、频率测量;b、测量有功功率、无功功率和功率因数;c、判别三相电源相序;d、测量零序电流;e、检查电源变压器等接线组别;f、检查三相功率表接线的正确与否;g、测量设备的漏电流等。在检测屏上配有键盘及LED显示,检测参数、测试条件、检测环境等,可通过人机会话方式键入,并可利用功能键进行如下操作和控制:设置报警参数、设置打印格式、能耗监测、设置屏蔽采集项、特性试验、负荷特性试验、耐久试验、显示测量后存入数据、修正日期和时钟等功能。

3 系统硬件

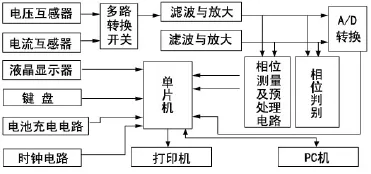

船舶电力系统的继电保护要完成在电力系统中的应用,首先必须要能够区分系统的正常运行状态及故障运行状态。系统在不同的运行状态时电气参数会发生变化,继电保护测试系统正是根据这个特点来判断系统是否出现问题。系统选用具有很高可靠性和适用于工业环境IPC (Industrial Personal Computer),IPC作为管理站,自主开发测控仪作为现场级。现场级不仅能独立工作,而且提供RS-485通信接口,在IPC的RS-232端口加一块MODELll02 RS232/R 485接口转换模块,组成RS-485网络分布式监控系统(NDCS)。另外,当某个测控仪通道出现故障时,不影响对其它测控仪监控,而当网络出现故障时,也不影响现场控制级正常工作。在检测中为防止某些参数引起参数超限,系统还设置了各种声光报警及LED参数频闪,越限值在检测前通过人机会话方式设定,检测结束后可将检测数据以选择方式或全部参数打印方式输出。监控定时器可使系统因干扰或软故障等原因出现异常时,系统自动恢复运行,具有自检自报功能。电源断电检测,当发生断电时可将该瞬间状态及数据等全部保护起来,一旦来电整个系统能实现补偿运行。实时日历钟能自动记录主机检测的日期与时间,也可用LED显示日期与时间。本系统设计的继电保护测试系统的硬件主要包括:输入信号的预处理电路、单片机系统、液晶显示器、电池充电电路、打印机等等,系统结构框图如图1所示。

图1 系统结构框图

系统硬件中输入信号的预处理电路是由电压形成回路、前置模拟低通滤波器、多路模拟开关、模数转换器等环节组成[2]。系统将输入至保护测试装置的电流、电压等模拟量准确地转换成所需的数字量;单片机系统主要完成测试所需的功能程序,同时对输入信号的预处理系统输入的原始数据进行分析处理,从而实现继电保护测试功能;内置电池,可实现交、直流两用,操作携带方便;另外,具有RS232C和RS485串行通讯接口,便于和PC机进行数据通讯[4]。

系统前端电力线路或设备上的电压与电流信号分别通过三个电压互感器和三个电流互感器进行取样隔离并降低至较低的数量级。其中PT采用精密电压互感器,该精密电压互感器属于V/I变换型,即将交流高电压信号转变为小电流信号,为满足A/D转换器输入信号的要求,还需进行I/V 变换,将电流量还原为电压量,其中电压互感器为精密型的与I/V变换电路连接,Ua、Ub和Uc的变换方式是相同的。三只钳形电流互感器CT在不破坏被测线路的基础上,从被测回路中取得三相电流信号。

船舶电力的继电保护系统如何准确地测量各相位差是非常重要的。通常在稳定的大信号中做到这一点是较容易的,但在小电流测量时就有一定的难度,本系统中电流I下限为10 mA,此时电流通过钳形电流互感器耦合进来的信号强度非常微弱,再经沿途的相关传输电路,最终到达测量点时已有一定失真,上下波形不对称,过零点移位产生相移。所以在进行相位测量之前需进行许多预处理,如相移矫正、波形矫正及放大等。电压V相位测量采用高频脉冲计数法,先将相位转换成一定宽度的方波,该方波的宽度与相位成正比关系,再用高频脉冲对方波进行计时,从而准确的测出方波的宽度即时间值,同时测出交流波周期,经微机运算后得出相位值。

判断电压与电流之间的相位关系是超前还是滞后,系统采用74ALS74,其带有预置、清零输入、上跳沿触发的边沿触发器[3]。根据D触发器的特性,输出状态与D端状态相同,即S与C端都为高电平,时钟脉冲CP为上升沿时,输出Q端与D端同为低或高电平。由两种情况相位波形可知,当Q端为高电平时,电压V超前于电流I;当Q端为低电平时,电压V滞后于电流I。

系统硬件为保证电压、电流信号的快速、高精度测量,首先将交流信号进行线性整流,采用高速A/D转换器对整流后的波形采样,采样波数应取偶数,使得原交流正、负半周被采样的次数相等,这样即使交流信号的正、负半周不对称,也能进行精确测量。

选用的A/D转换器是MAX186,它是一种低功耗8通道的串行l2位逐次逼近型A/D转换器,具有内部高带宽采样保持电路,采样速率133 kHz,它将多路转换开关、基准电压源、时钟电路和转换电路集成在一块芯片上,可以与各种微处理器接口,所需外围器件很少,使用方便[5]。

系统的主要参数计算。对于测试量U、I、P、Q的计算,采用离散的采样点累加和计算公式,对整流后的波形在一个周期内等间隔取采样点为N,采样结束后,计算出各采样点的幅值。

为提高系统硬件的抗干扰能力,对电网干扰问题采用UPS不间断电源,而对现场采用滤波电路,通道干扰采用光电隔离,空间干扰采用多种屏蔽,并对系统硬件的接地也做了精心设计,通过以上措施及程序的周密设置,使该系统在船舶上遇到高频等干扰及较恶劣的机舱环境中也能正常运行,检测出的各项参数精度均可达到国际标准,符合要求。

4 系统软件

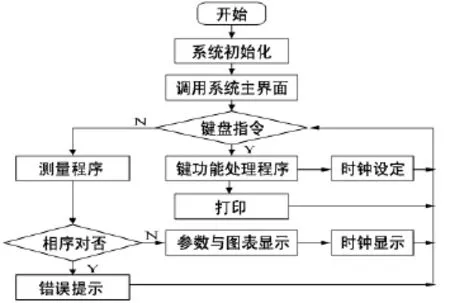

系统测试软件设计采用了模块化的设计思想,系统监控软件功能模块规划为: 系统管理、监控管理、浏览打印等。因此,所开发监控软件必须具有数据转换、数据通讯、设备控制、人机交互和报警等基本功能,以及数据存储、分析、打印等辅助的数据管理功能。计算机监控主要利用对各控制器工作参数全面监视和控制,在系统的监督和指导下完成光电转速传感器测控工作。根据系统的功能需求和VB6.0软件的特点,规划系统的功能模块,同时,系统中的功能模块建立在通讯程序和数据库及数据表的基础上。整个程序的主控程序如图2所示。

图2 主控程序流程图

各软件模块的主要功能与作用如下:

系统管理模块:完成用户的增减、注册、密码设置、完成系统初始化处理、系统自检、系统退出功能;

监控管理模块:定时采集工作参数,直观显示所测试数据,同时,实现系统故障诊断及处理;

浏览打印模块:用于查询和打印某批次测试参数,便于进行分析和统计。

系统软件设计是以模块化结构、全开放指导思想,保证系统实时性,运行时尽量减少人工干预和操作、系统初始化参数在线可调、工作状态直观显示,以便于监控和操作。测控与IPC通讯是分布式系统集中管理和分散控制的方式。

系统软件中的采样中断程序是由各功能处理模块子程序组成的。程序入口的第一个模块是初始化,即设置中断方式、内部 RAM工作单元预设初值、外部接口芯片初始化等。经过初始化后,根据键盘按下内容判断是测量程序还是键功能处理程序。如果是测量命令,先判断测量项目类型,然后进行相应测量,测量完毕上送测量结果,接着进行下一轮判断;如果是键功能处理命令,则进一步判断执行动作。利用AT89C52的串行通讯口及MAX485芯片的接口电路实现与IPC通讯。AT89C52单片机提供与计算机或其他串行设备连接的异步通讯口,而VB6.0提供便于图形化接口的串口操作控件一Mscomm,使AT89C52单片机应用系统与计算机通信操作接口的人机界面非常友好。

5 结语

船舶电力网引入电脑智能检测系统,可使船舶电力系统与船舶电气设备有机结合在一起,既可集中管理、集中控制又可分散控制,独立操作;既可在线修改也可集中监测,控制精度高,反应及时准确。该船舶电脑智能继电保护测试系统经在“华兴轮”上长时间试运行证明,性能稳定,可靠性高,测量准确可靠,操作极为方便。除用于船舶电力网继电保护系统的参数测量外,也可用于船舶交流电机的故障检修,船用交流电气设备的相序检查及常规电工测量。该系统还具有能耗低,抗干扰能力强等优点。保证了船舶电力系统检测的准确性,消除了船舶轮机管理人员的人为误差,同时还可节省大量的人力物力,大大提高了工作效率。经实践证明及行业专家论证该系统具有较高的科技含量和经济效益。

:

[1]李世平.PC计算机测控技术及应用[M].西安:西安电子科技大学出版社,2003.

[2]宋浩,田丰编著.单片机原理及应用[M].北京:清华大学出版社,2005.

[3]罗钰玲主编.电力系统微机继电保护[M].北京:人民邮电出版社,2005.

[4]张洪润,易涛编著.单片机应用技术[M].北京:清华大学出版社,2003.

[5]杨气逊,黄少锋编著.微型机继电保护[M].北京:中国电力出版社,2005.