加入 WTO后我国建筑企业国际竞争力的变化

金志刚 刘贵文

(1.香港理工大学建筑与房地产学系;2.重庆大学建设管理与房地产学院,重庆 400045)

1 引言

加入 WTO后,我国建筑业面对着来自全球建筑巨头全方位的竞争挑战,而提高国际竞争力是取胜的关键。本文通过分析入世以来我国建筑业企业国际竞争力的变化情况,找出在竞争中的优势和劣势,对提升我国建筑业企业的国际竞争力有着重要意义。

在讨论建筑业国际竞争力的相关文献中,大多是采用对比差距法,将反映建筑企业国际竞争力的各个具体指标逐一对比分析,从而分析评价其中的优劣势,这样的评价方式存在一个明显的缺陷就是忽略了各个评价指标的相关性,不能体现出各指标重要性的差异,也不能给出国际竞争力的综合评价值。鉴于此,本文尝试从建筑业的主体——建筑企业出发,根据统计数据,运用因子分析和聚类分析相结合的方法建立一套统计评测指标体系,对入世五年来我国建筑企业的国际竞争力的变化进行全面的考察,从而得出有利于政府和建筑企业决策参考的分析结果。

2 建筑企业国际竞争力的评价指标体系的构建

2.1 比较对象的选取

本文参照联合国制定的产业分类方法[8],把建筑业中包括的各类建筑企业作为一个整体的分析对象,分析其在加入 WTO前后的国际竞争力的变化情况,我们这里选取了入世前三年及入世后五年的建筑业统计数据作为比较分析的基础,即选取了1999年至 2006年的统计数据。

2.2 指标体系构建

反映建筑企业国际竞争力的指标很多,加之研究者考虑问题的视角、深度的差异,选择的指标也具有较大的差异,所以并没有一个标准的体系可供选择。我们参照系统性原则、科学性原则、目的性原则、可行性原则的要求,筛选出涵盖了国际市场占有率、赢利水平、劳动生产率、高技术应用水平、人力资源、国际化程度、政府行业管理水平等 7个方面的指标,由 17个具体指标构成我国建筑企业国际竞争力的评价指标体系(如下)。

X1 进入 ENR225家中国承包商的数量(家)

X2 进入 ENR 225家中国承包商国外营业额(亿美元)

X3 进入 ENR225家中国承包商全球市场占有率(%)

X4 建筑企业对外承包工程营业额(亿美元)X5 建筑企业总产值(亿元)

X6 建筑企业利润总额(亿元)

X7建筑企业利税总额(亿元)

X8 建筑企业的劳动生产率(元/人)

X9 建筑企业技术装备率(元/人)

X10建筑企业动力装备率(千瓦/人)

X11建筑设计咨询业全球市场的占有率(%)

X12建筑技术人员比重(工程师以上)(%)

X13建筑业雇员平均工资(元)

X14建筑业职工人数(万人)

X15国内建筑业新增投资总额(亿元)

X16国内建设总投资增长率(%)

X17国内生产总值(亿元)

为了使以上统计指标的数据全面完整,我们根据 ENR(1999~2006年)、《中国建筑统计年鉴》(1999~2005年)、《中国统计年鉴》(1999~2006年)、《国际统计年鉴》(1999~2005年)等官方资料,将有关指标的数据进行了必要的数理统计处理。

2.3 各年我国建筑企业国际竞争力测算

评价方法选择,本文采用因子分析和聚类分析法,数据处理采用统计分析软件 SPSS13.0。

2.3.1 求相关系数矩阵 R的特征值及方差贡献率,提取主因子

首先将评价指标数据标准化处理,排除量纲差异。利用因子分析得到 R的特征值及方差贡献率,特征值大于 1的前三个因子的累积方差贡献率已达93.23%(大于标准规定的 85%),解释了原变量绝大多数信息。因此,决定提取三个主因子,其特征值和方差贡献率见表1。

表1 R的特征值及方差贡献率

2.3.2 因子变量的命名解释

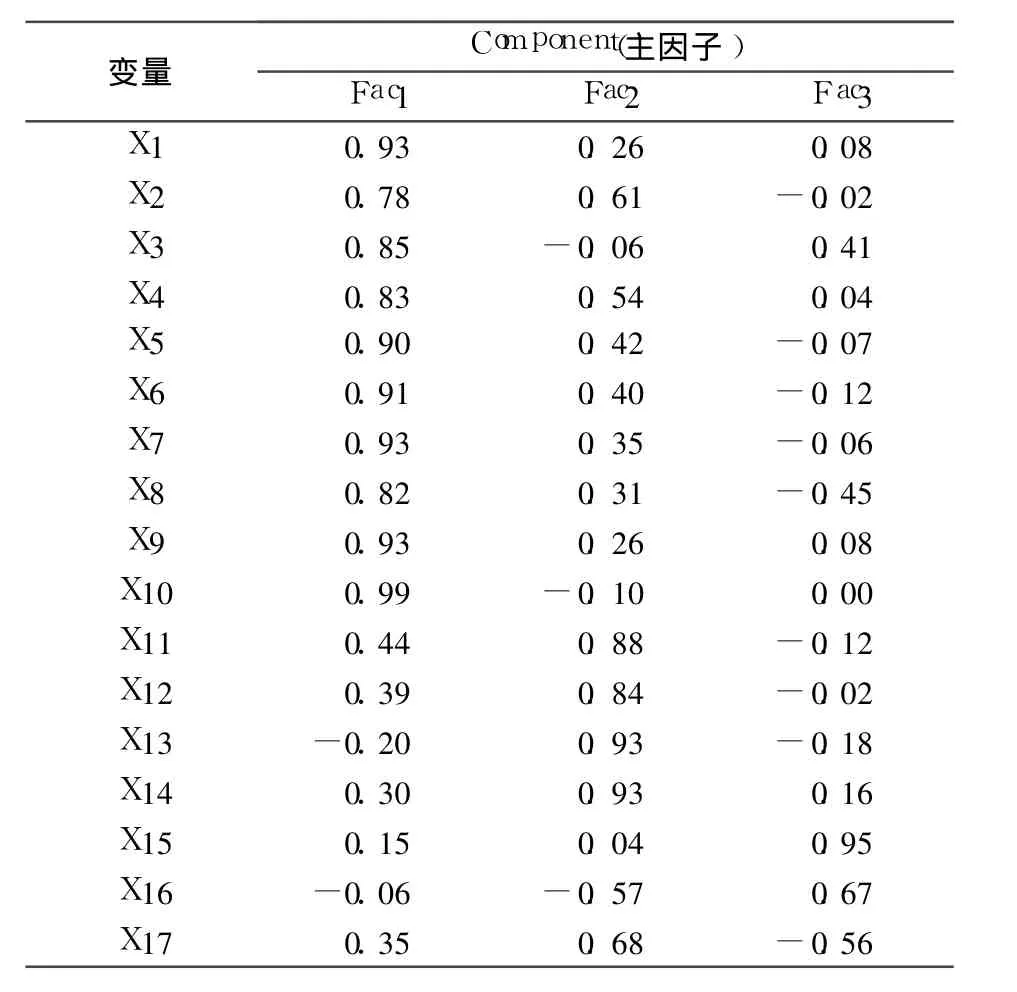

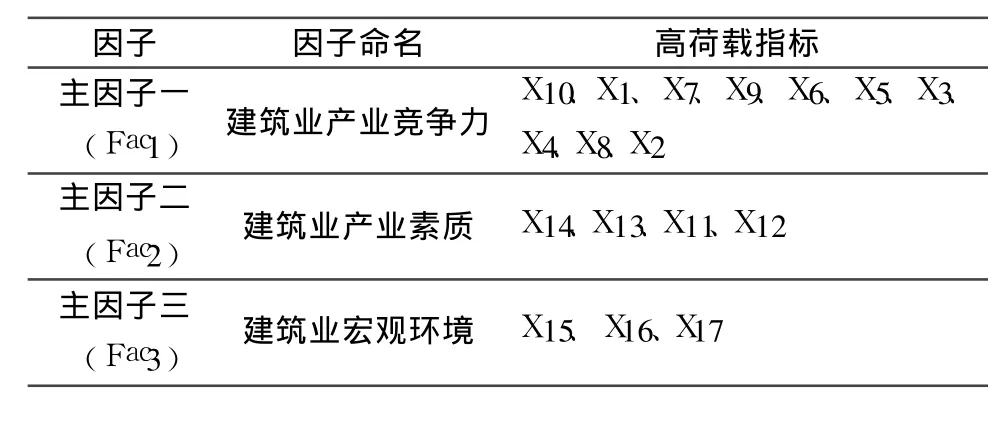

对提取的三个主因子 Fac1、Fac2、Fac3建立因子荷载矩阵。为了使主因子具有更清晰的可解释性,在进行因子分析时选择了方差最大正交旋转法进行旋转,经过 5次旋转,得到旋转后的因子荷载矩阵如表2所示。

根据因子荷载进行因子分组解释,从表2中可以看出指标 X10、X1、X7、X9、X6、X5、X3、X4、X8、X2、在第一个因子上有较高的荷载,指标 X14、X13、X11、X12在第二个因子上有较高的荷载,指标 X15、X16、X17在第三个因子上有较高的荷载。由此可见,第一因子主要是反映市场占有率、赢利水平、生产率等方面的指标,故可以将其命名为建筑业产业竞争力因子,第二因子主要是反映建筑业从业人员、建筑咨询服务业等方面的指标,可以将其命名为建筑业产业素质因子,第三因子主要是反映国民经济发展情况等宏观经济方面的指标,故可以将其命名为建筑业发展的宏观环境因子。各因子命名和解释如下表3。

表2 Rotated Component Matrix(a)(旋转后的因子荷载矩阵)

表3 各主因子命名

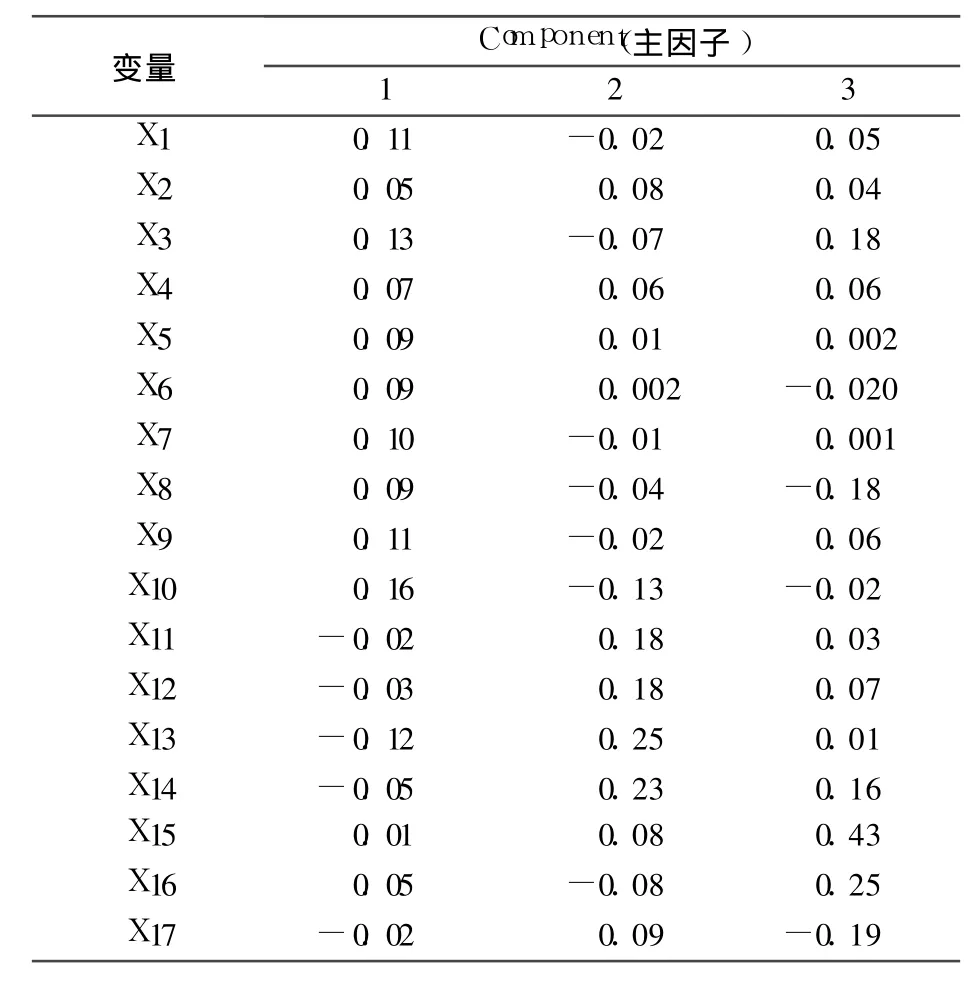

2.3.3 计算因子值及各年我国建筑企业国际竞争力指数

为了考察各年国际我国建筑企业国际竞争力的情况,并对其进行分析和综合评价,采用回归分析方法求出因子得分函数,SPSS输出的因子得分矩阵即函数系数矩阵如表4所示。由系数矩阵将三个主因子表示成 17个指标的线性函数形式。SPSS已经计算出了三个主因子的得分,保存在 Fac1~Fac3中,结果见表5。三个主因子分别从不同方面反映了我国建筑国际竞争力状况的总体水平,但单独使用某一主因子并不能对国际竞争力作出综合评价,因此按各主因子对应的方差贡献率为权数进行加权计算综合统计量 F:

表4 Com ponent Score Coefficient Matrix主因子得分矩阵

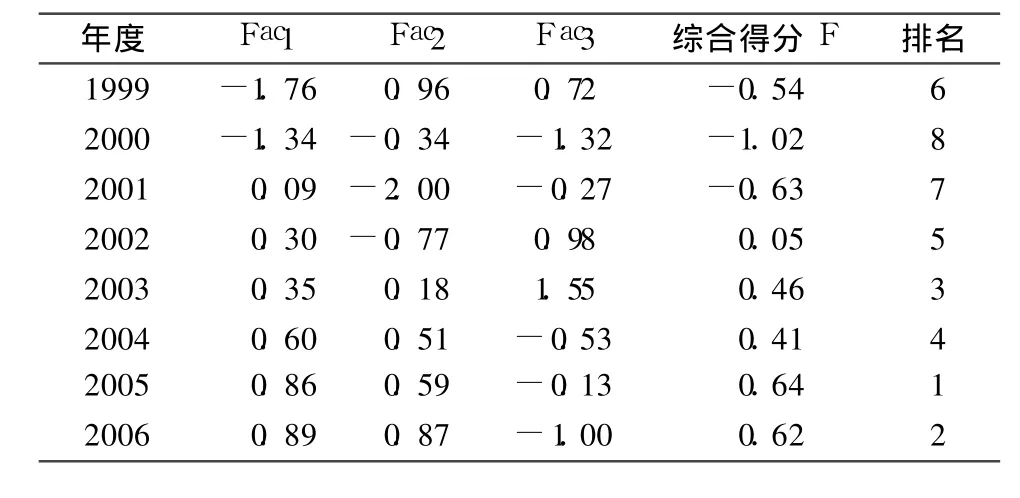

F=(50.39Fac1+29.89 Fac2+12.95Fac3)/93.23得到综合得分,并求出各年我国建筑国际竞争力的排序,结果见表5。

表5 各年建筑国际竞争力因子得分

3 各年我国建筑企业国际竞争力分析

3.1 从国际竞争力综合排名分析

通过表5可以得出,综合排名最高的是 2005年和 2006年,他们得分差距微小,可以认为是第一集团。排名次高的是 2002年和 2003年,两者的得分差距也很微小,可以把他们看成是第二集团,他们较第一集团的得分有较大差距。得分最低为 2000年、2001年和 1999年,他们则应属于第三集团,较前两集团的得分有很大差距。

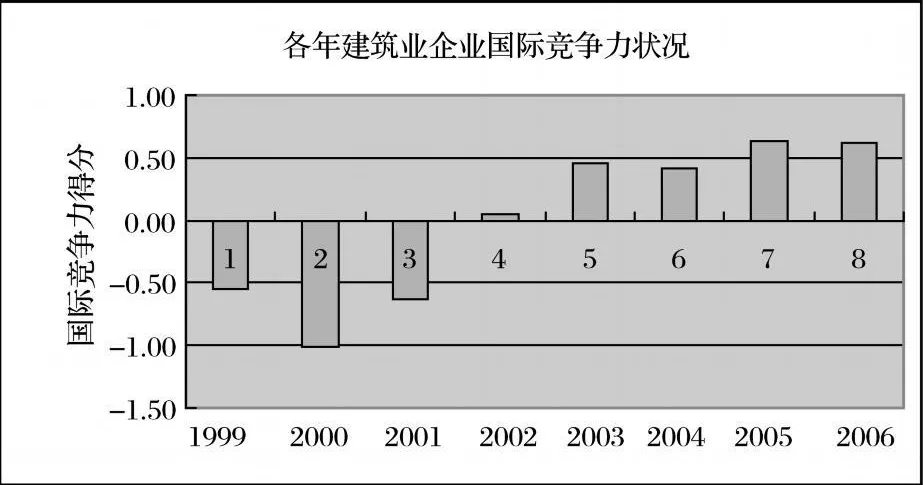

这个综合排名结果很客观地反映了加入WTO前后我国建筑企业的国际竞争力的变化情况:在加入 WTO前的 1999年至 2001年,我国建筑企业的国际竞争力很弱,且每年的变化情况不稳定,波动较大,增长情况不明显;从 2001年入世后,2002、2003和 2004年我国建筑企业的国际竞争力有相当显著的提高,但由于是刚刚入世,有一个适应和调整的过程,所以 2002年与2003和 2004年有个差距;随着入世时间的加长,我国建筑企业也逐渐地熟悉和适应了国际建筑市场的竞争环境,从而国际竞争力较刚入世前两年有明显的增长。各年我国建筑企业的国际竞争力变化情况如图1所示:

图1 各年建筑企业国际竞争力状况

3.2 从各主因子得分排名分析

通过表5可以看出,第一主因子得分最高的是2005和 2006年,说明这两年建筑产业整体的竞争力最高,说明这两年我国建筑企业在市场份额、赢利能力、生产率等方面的提高较大;第二主因子得分最高的是 1999年和 2006年,说明在这两年里建筑从业人员素质、高技术应用水平等较高;第三因子得分最高的是 2003和 2002年,说明这年的建筑发展的整体宏观环境较好,这正好反映了实际情况,由于 2003和2002年是入世的头两年,有很多有促进建筑业发展的政策法规出台,所以相对其他几年而言,2003和2002年建筑发展的宏观环境较理想。

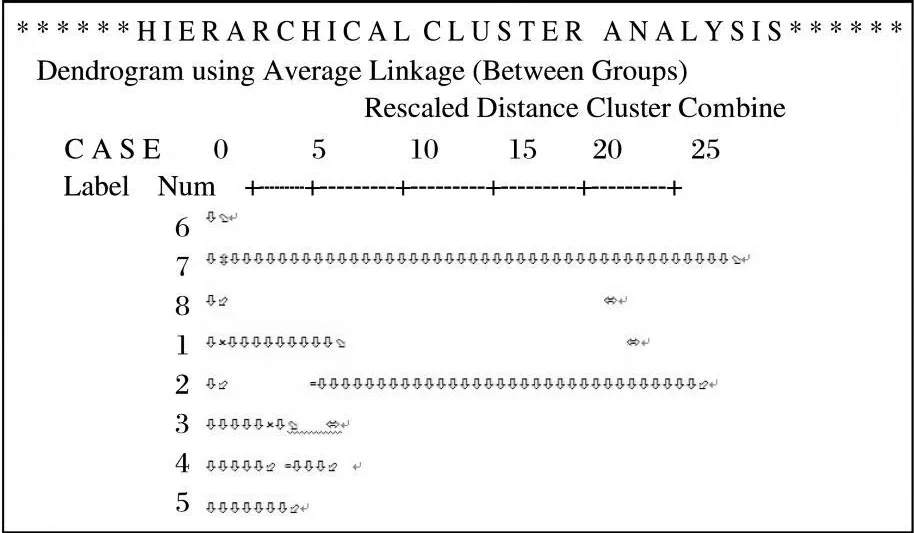

根据竞争力的统计指标的数据资料,使用 SPSS进行聚类分析,画出聚类分析图见图2。

从聚类分析图中可以看出若按国际竞争力由强至弱分成三类,则 6、7、8(即 2004、2005、2006年 )为第一类 ,3、4、5(即 2001、2002、2003年 )为第二类,1、2(即 1999、2000年)为第三类。进一步观察,第三类可以看成是入世前的国际竞争力状况,第二类可以认为是刚入世初期的国际竞争力状况,第一类则可以认为是入世后发展期的竞争力的状况,且这类竞争力是逐渐增强的,这一结果与因子分析的结果基本一致,充分地反映了分析结果的合理性。

图2 聚类分析图

4 结论

综上分析,我们可以得出的结论是加入 WTO五年来我国建筑企业国际竞争力是一个逐渐的增强态势。从第一主因子和第二主因子均在逐年提高可以看出,竞争力增强的主要原因是入世后,我国建筑企业充分利用了 WTO这个契机,在与国际建筑巨头同台竞技过程中,不断提高建筑产业竞争力,并在提高从业人员素质和高技术应用水平方面做了很大的努力。比如在管理模式、自主技术创新等方面,同时这些方面的突破和创新仍然是以后努力的方向。然而我们也必须看到在第三主因子即建筑业宏观环境方面存在不稳定性、波动较大。建筑是受宏观经济影响最大的产业之一,因此在这方面仍然需要政府部门制定一系列有利于促进我国建筑企业国际竞争力提高的良好政策环境,比如建立服务支持和政府管理体系、完善产业政策等方面,这将是政府有关部门的工作重点。

另外本文关于建筑企业的国际竞争力的评价方法还可以用于政府有关部门和建筑企业对自身竞争力的评价,对承包商明确其在竞争中的优势和劣势也是非常重要的。特别是,建筑企业通过自我评价可以看到其竞争力增长的潜力,从而制定科学的发展策略。除此之外,对建筑企业竞争力的评价还可以帮助中外合资企业和投标联营体选择最佳的合作伙伴,指导企业自身诊断,过程再造,制定战略构建最具竞争力的企业。

[1]中国建筑统计年鉴(2002,2005)[z],北京:中国统计出版社。

[2]中国统计年鉴(2003,2005)[z],北京:中国统计出版社。

[3]国际统计年鉴(2003,2005)[z],北京:中国统计出版社。

[4]Engineering News Record.[db/old]usa,1999—2006.

[5]贡晟珉,成虎。中国建筑国际竞争力的比较分析[j],建筑经济,2000.1(总第207期)

[6]黄聪,申立银,李启明。1998年世界最大 225家国际承包商市场分析[j],建筑经济,1999

[7]建设部“十五”计划前期研究课题组◦建筑“十五”及2015年预测[j],建筑经济,2000

[8]张德群。中国建筑国际竞争力评价模型研究[j],建筑管理现代化 1998(3)

[9]周化举。关于建筑国际竞争力评价体系的探讨[j],建筑经济,2006(2)

[10]World CompetitivenessYearbook(1999-2006):Methodology,www.imd.com.

[11]D.P.Rapkin and W.Avery,National Competitiveness in a Global Economy,Lynn.