基于 BIM技术的城市规划微环境生态模拟与评估

谢 宜 葛文兰

(广州市城市规划自动化中心,广州 510030)

1 概述

城市是集自然、经济、社会于一体的复杂系统,城市既具有其经济和社会特征,也有其不可忽视的生态特征,传统的城市规划偏重于城市土地管理,而未将城市生态环境的发展与建设列为其重要的规划内容。因此,导致了城市规划的局限性和一定程度的非适宜性。

随着 20世纪 90年代联合国教科文组织提出“生态城市”概念,最近几年国内提出的开展“生态规划”、“绿色规划”等口号,生态学很快对城市发展与建设产生了积极的影响。目前在城市规划领域,虽然有一些城市宜居性方面的指标如日照、绿化率等,但是仅有这些指标远远不能够对城市生态从宏观和微观两方面进行系统的评价,并且由于在规划领域长期没有提及城市生态地位,导致这些生态指标没有参与到规划师的设计思维中,规划师关心的仅仅是规划所关心的指标。面向城市规划的生态指标评估体系是将城市生态指标评估、RS、GIS、BIM技术、虚拟现实等先进技术整合为一套以城市生态分析、结合城市规划信息化技术的分析思想,它将应用于城市空间规划设计的各个领域,并对城市生态进行动态跟踪和精确分析。城市规划微环境生态模拟与评估的应用将打破规划只关心规划指标,规划与生态研究各自为政的局面,使城市生态在城市规划领域提高到一个决策层的高度。

2 阶段性研究成果

2.1 建筑单体日照分析与采光权模拟

建筑物日照间距不仅是城市规划管理部门审核建设工程项目的重要指标之一,也是规划设计的主要参考标准。它不仅直接关系到城镇居民的生活环境质量,也是控制建筑密度的有效途径之一。

随着城市旧城改造的逐步深入,低矮、破旧的老房子逐渐被形态各异的高层建筑群所代替,与此同时,不断增多的高层和超高层建筑所导致的居民住宅日照不足的问题也越发突出。解决日照问题除宏观上调整规划来解决问题外,改进日照分析方法也是重要措施之一。

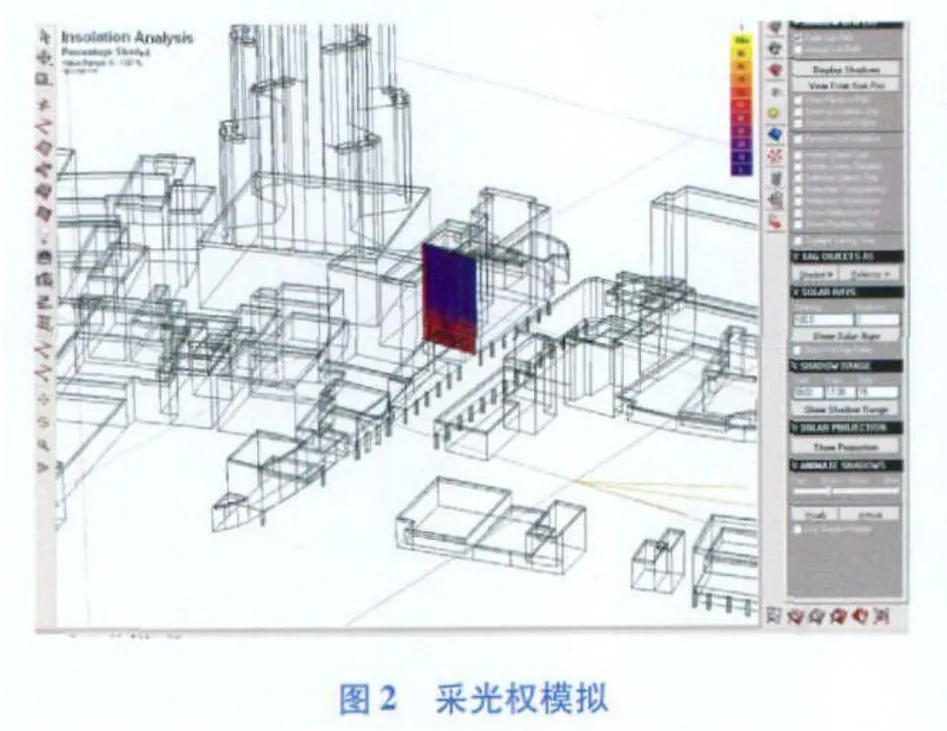

上图表示在考虑周边遮挡情况下某建筑在一天内立面上受阳光照射累计时间的分布。立面网格上的颜色区域,从黄色到蓝色显示了当日日照累计时间的递减。从图上看,该立面左下方区域由于遮挡,日照时间少。图右上方的图例表示日照时间从 0小时到 5小时对应的颜色(蓝色到黄色)。

采光权主要是指建筑物某立面在全天考虑遮挡情况下的被遮挡时间与全日照时间的比率。立面网格上的颜色区域,从黄色到蓝色显示了当日日照遮挡比时间的递减。从图上看,该立面左下方区域由于遮挡比最大,采光权最小,图右上方的图例表示 c采光权比从 0小时到 90%对应的颜色(蓝色到黄色)。采光权主要用来对比建筑物不同立面的采光情况。

图3显示了一个被选中的建筑实体(黄色),原弧为太阳轨迹图,黄色圆点表示太阳。图4显示了被选建筑单体的日照结果,图中时间为 4月 16日,灰色表示被阴影遮挡情况:受太阳照射热量(左)和阴影比(右)。

从图4中可以看出,0点到 6点全阴影,6点后,开始出现日照,到 7点 30分,日照比达到 50%,随后减少,9点 30分,日照比减少为 0,下午 3点日照比开始升高,5点达到最大,后减少,6点 30分,日照比减少为 0。图4下方的图表显示了阴影比例,太阳直接照射热量等数值。

2.2 建筑群空气流动分析

图3 建筑单体整体日照模型

图9 CFD边界条件及风口参数设置

随着都市建筑的高度密集化和高层化,建筑物之间风环境的相互作用就变得越来越重要。建筑外环境对建筑内部居者的生活有着重要的影响,建筑小区二次风、小区热环境等问题日益受到人们的关注。采用 CFD(Computational Fluid Dynamics计算流体动力)可以方便地对建筑外环境进行模拟分析,从而设计出合理的建筑风环境。通过 BIM技术与 CFD技术的结合运用,可以方便、快捷地对建筑内、外环境的气流流场进行模拟仿真,可以形象直观地对建筑内外环境的气流流动形成的流体环境做出分析和评价并及时地调整方案。这有利于规划师、建筑师在方案设计的时候全面、直观地对环境影响的因素进行把握。同时利用技术的综合运用来使规划设计更加科学、更加合理。我们应该看到并发挥其作用,为我国可持续发展和节约型社会的建设做出贡献。

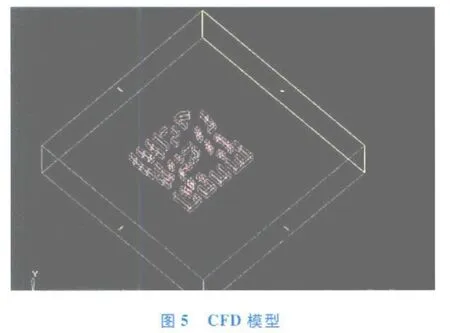

图5为某小区风洞模型,该小区总共 25幢建筑,建筑高度平均约 17m,小区面积约为 300*300。图9为假设条件:一个风口采用大气边界条件,主导风向为西南风,风速每秒 5米。

图6、图7中箭头簇表示风的方向(西南),图6中图例表示风速大小从 0至每秒 3米,对应颜色变化为从蓝色到红色。从图中可以看出风穿过建筑群时的风向和风速的变化情况。

图8表述了风在建筑物表面形成的风压大小。通过对比,发现规划时设置的几条风道对引导风向是起到了一定作用,小区东北部建筑由于设置成环形,因此会有通风不畅的问题,容易出现热岛区域和空气龄高区域。

2.3 区域景观可视度分析

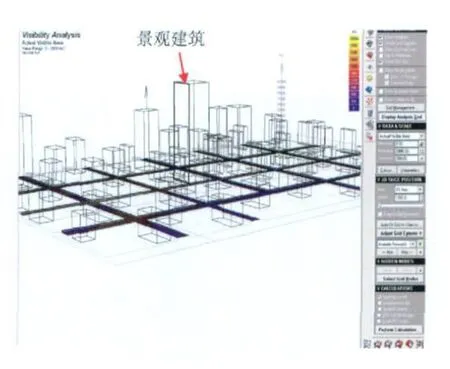

下两图主要模拟了在区域内对地标建筑的可视度分析,从结果可以清晰的看到 城市道路上对该地标建筑的可视度分布。图例表示景观建筑被可视面积的大小,从蓝色到黄色对应面积为 0到 2800平方米。在道路上网格的颜色区域变化则显示了能看到景观建筑的区域变化。

图10 景观可视度模拟模型

图11 景观可视度模拟结果

2.4 规划微环境的噪音分析

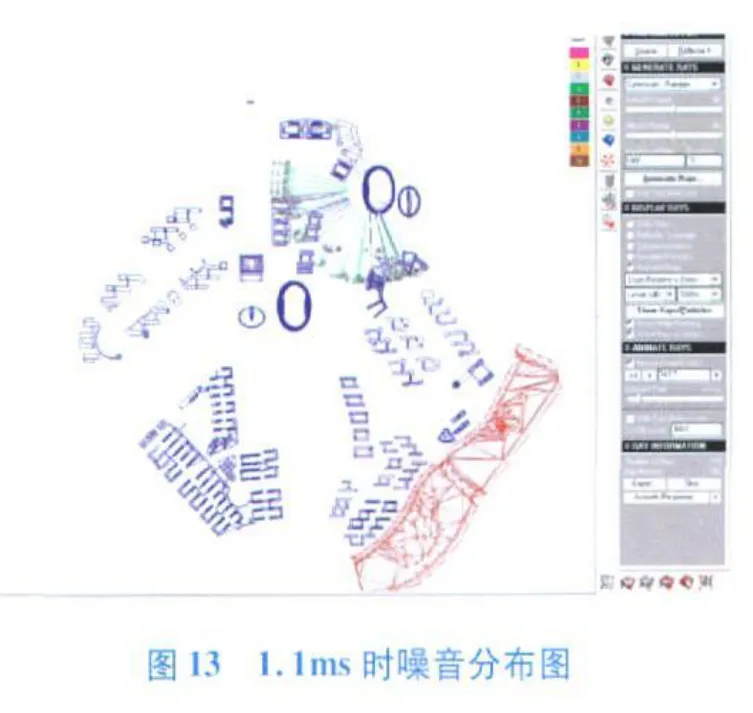

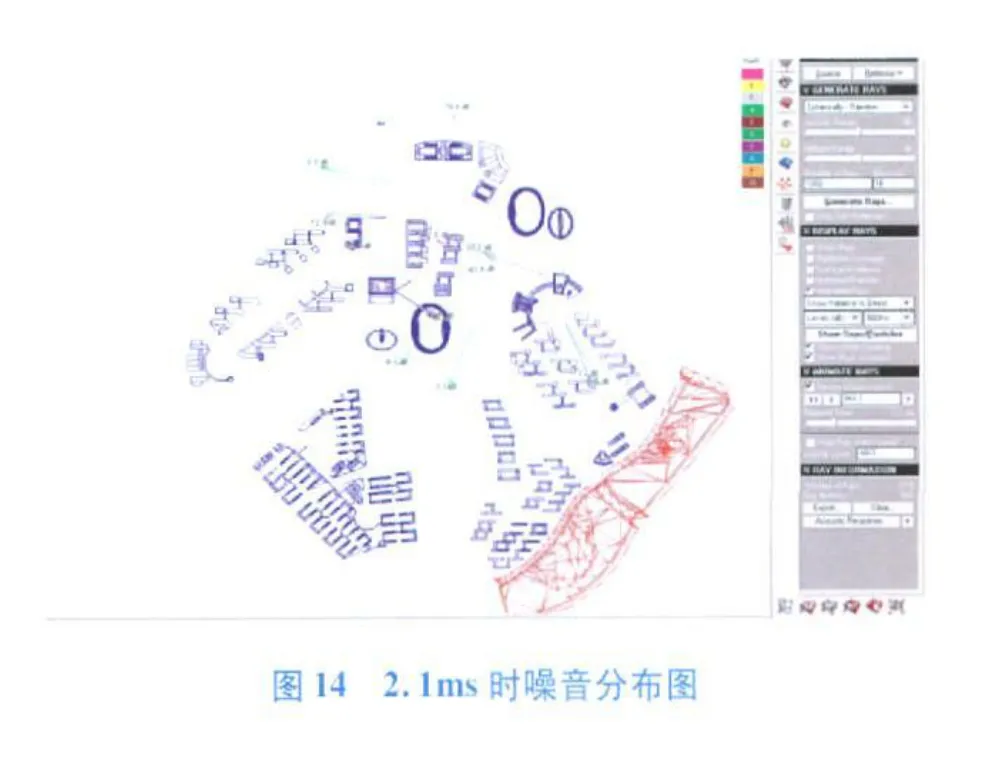

噪音分析模型选取为广州大学城第五组团规划模型,噪音源假设选取为露天体育场,并设定为500M赫兹的噪音,噪音波成球状散射,高度角为 45度,方位角 90度,声波数量 1000。上面三副图从左至右分别描述了某露天体育场噪音的追踪和噪音影响分布,此三幅图是噪音分别在 1.1ms、2.1ms和3.2ms时的声学响应布局。从以上三幅图中可以清晰地看到噪音所能影响的建筑。

3 探讨成果在城市规划管理中的应用模式

3.1 城市规划微环境生态模拟与评估与三维仿真的结合

规划微环境生态模拟与评估主要是对带有附加生态属性的规划要素进行计算并得出结果。目前三维仿真在城市规划领域的应用越来越成熟,在三维模型上附加属性成了三维仿真平台模型的一个基本要求。城市规划生态模拟与评估也是基于这种模型,不过它有严格的定义格式和数据结构表,这种模型我们称为信息模型。

图15 3.2ms时噪音分布图

多数据来源、单一模型输出、多层次模型建库、多平台应用和成果多样化是三维仿真的应用模式的发展趋势。城市规划微环境生态模拟与评估正是基于目前应用比较成熟的三维仿真平台上附加模拟评估模块发展而来,并且对模型的定义标准化。三维仿真平台和规划微环境模拟与评估模块结合才能真正体现三维信息模型可视化的意义。

3.2 现有规划微环境生态评估方式和微环境生态模拟量化方法对比(如表1~2所示)

表2 微环境生态模拟量化方法

3.3 微环境生态模拟与评估技术思路

本研究技术思路主要是通过不同的生态分析平台加载统一格式的信息模型和不同的外部环境数据进行模拟演算,最后得出模拟结果,并对结果进行评估。在多种规划方案对比情况下,将不同的规划方案进行信息模型的建模、模拟,最后形成多个方案的对比结果。目前广州市“数字详规”项目正在进展之中,“数字详规”项目将建成广州目前最大的三维现状模型数据库,微环境生态模拟将以该数据库为基础数据来源,结合规划局业务和规划编制对各种信息模型进行微环境生态模拟,为规划审批、规划编制方案评审提供一种辅助决策手段。

信息模型的建立要基于一种标准,本研究以BIM(建筑信息模型 Building Information Model)为建模基础。BIM是随着信息技术在建筑行业中应用的深入和发展而出现的,是一种将数字化的三维建筑模型作为核心应用于建筑工程的设计、施工等过程中的工作方法。国际交互操作性联盟于国际标准组织(International Standard Organization-ISO)下属的第184技术委员会第四分会 -工业自动化系统及集成/工业数据有密切的联系并进行深入的合作。因而,BIM标准也相应的成为 ISO认可的一个标准。

目前,BIM在国外应用日益成熟,如美国、新加坡等在建筑设计、施工和政府规划与建设管理都必须提交 BIM模型,美国的自由塔设计,瑞士保险公司大楼等都是采用 BIM技术进行设计与施工。日本政府在 2006年也制定了业主在项目报建和管理时必须提交 BIM模型的政策。图16描述了微环境生态模拟与评估平台的基本结构。

3.4 微环境生态模拟评估在城市规划领域中的应用

◦ 城市规划修建性详细规划阶段的空间布局风环境模拟与评估

◦ 重大项目的选址和规划编制过程中的生态影响,在方案评选过程中从环境生态模拟方面辅助方案的评选

◦ 道路交通规划对周边建筑特别是噪音敏感性强的建筑做出噪音分析

◦ 对建筑空间布局和建筑单体进行日照详细模拟

◦ 对建筑空间布局进行热工分析,并且指导绿化用地的布局

◦ 在单体阶段对建筑进行热工分析,指导建筑遮阳

图16 规划微环境生态模拟与评估平台结构图

◦ 对空气污染源做污染辐射影响分析,并对建筑空间布局和绿化用地布局做出指导

◦ 对地标性建筑做区域景观可视度分析

4 结论

目前我国的控规主要是控制城市用地平衡、土地开发强度、绿地率等指标,这对于城市空间形态的控制远没有起到约束作用,而在修建详细规划中判别这些指标,又由于缺乏法律约束力,不能完全做到城市土地和空间形态的有效控制。在城市规划领域引入微环境生态指标评估将拓展和创新现有的城市规划设计思想、技术路线、实施策略和管理机制。生态指标评估融入了生态学的理论和技术思路,为城市规划和城市管理从生态学角度进行编制和管理开创一条新的思路。生态指标评估中的环境质量和城乡生态类指标能对城市用地和空间形态环境和生态做出基本评估,这对于同一控规指标下的城市不同空间形态具有很好的评判作用,能正确引导城市规划和管理者对空间形态的认识,并能发挥良好的城市规划辅助决策作用。

[1]云鹏.Ecotect建筑环境设计教程.中国建筑工业出版社,2007.

[2]宋小冬,田峰.建筑日照规划管理研讨会会议综述[J].城市规划学刊,2005(2).

[3]毛红卫,曾剑龙,平川,王洪世.国家游泳中心围护结构节能分析[J].暖通空调 HV &AC,2007(37).