不同经济阶段农地非农化速率及空间差异研究——以江苏省为例

许恒周,郭玉燕,金晶

(1.天津大学管理学院,天津300072;2.江苏省社会科学院社会政策研究所,江苏南京210036;3.南京审计学院政治与行政学院,江苏南京211815)

土地,尤其是农地,作为人类不可替代的自然资源基础,其数量、质量特征及在农业与非农业部门之间的配置结构决定着一个国家或地区社会经济的可持续发展。中国自改革开放以来,伴随着人口增加,经济增长和城市化速度的加速,大量土地从农业部门转移到非农业部门。据统计,从1987—2002年全国非农建设共占用耕地近2.467×106hm2。2003年新增建设用地4.278×105hm2,占用耕地2.291×105hm2,比2002年增长了17%[1]。农地转变为非农建设用地一方面为国民经济的全面发展提供了土地保障,使得过去20 a GDP年增长率平均在10%左右。中国的农地非农化的波动性与经济增长周期基本一致,说明作为基本生产要素的农地非农化利用对经济增长起着重要作用,在一定程度上表明了农地非农化配置的效率性[2]。

在经济快速发展阶段,农地非农化对经济发展水平不同地区经济增长的贡献分别是:东部地区为10.85%,中部为8.75%,西部为 7.79%[3]。对于这种不同经济发展水平地区的非农化差异,谭荣、曲福田(2005)在此基础上研究发现东中西3类地区农地非农化对经济增长的贡献差异主要来自于地区内部[4]。以上研究主要分析了不同经济发展水平地区的农地非农化贡献率及差异,但对同一区域内不同发展阶段的农地非农化规律并没有揭示。本文试图分析不同经济发展阶段农地非农化的速率及变化规律,从而为我国不同时期的农地非农化提供理论依据和经验借鉴。

1 农地非农化空间差异性测算模型

不同区域由于受地理位置、产业结构、社会习惯等影响,具有不同的经济发展水平,处于不同的经济发展阶段。对不同经济发展阶段的农地非农化规律进行研究可以为落后地区的经济发展提供经验借鉴,为测算不同经济发展阶段农地非农化的地域差异,本文采用下面2个模型。

1.1 不同经济发展阶段农地非农化速率变化模型

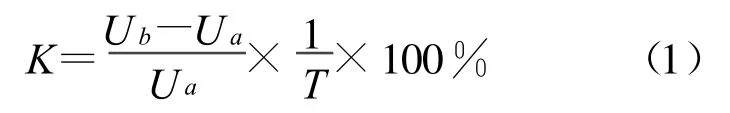

借鉴单一土地利用类型动态度指标,本文构建了各类用地占用耕地的动态度指标,研究某一区域范围内某种土地占用耕地的数量变化情况,其表达式如下:

式中:Ua,Ub——研究初期及研究末期某一种土地占用耕地的数量;T——研究时段长,当T的时段设定为年时,K值就是该研究区域某种土地占用耕地的年变化率。此值也就是研究区域内农地非农化的速率变化。

1.2 农地非农化不平衡指数模型

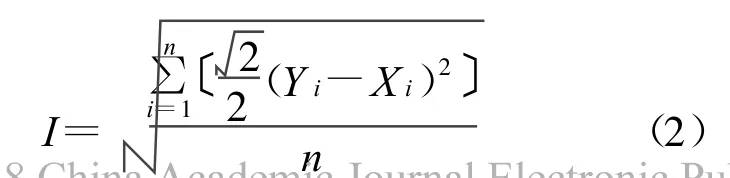

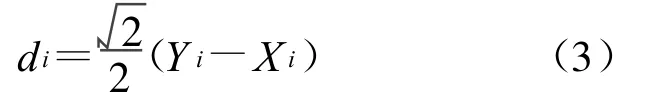

为了测算研究区域农地非农化不平衡程度,我们采用不平衡指数测算模型。不平衡指数主要是周一星在研究城镇化差异程度[5]时构建的一个指标,其计算公式为:

式中:I——不平衡指数;Yi——各地域城镇人口占整个研究区域城镇人口的比重;Xi——某地域的总人口、耕地面积、粮食产量等占整个研究区域的比重;n——要比较的地域数。城镇化不平衡指数主要通过建立坐标系绘制平面图来直观地表示研究区域城镇人口分布相对于总人口、耕地面积和粮食产量等的不平衡性。假设Xi和Yi分别为横坐标和纵坐标,根据Xi和Yi的值在X—Y平面上描绘点(Xi,Yi),当Xi,Yi差异较小向直线Y=X靠近时,说明两者相对平衡;当Xi,Yi差异较大远离直线Y=X时,说明两者不平衡。di就是Xi和Yi的值所确定的点与直线Y=X的垂直距离,di的绝对值越小,说明Xi和Yi越相适应。

本文将Yi表示为各地域农地非农化面积占整个研究区域农地非农化面积的比重,Xi表示为某地域的GDP,二三产业产值和二三产业就业人数占整个研究区域的比重,从而构建农地非农化不平衡测算模型。通过计算不同经济发展阶段地区的农地非农化相对于GDP,二三产业产值和二三产业就业人数的不平衡指数,从而分析不同经济发展阶段各地域农地非农化的平衡状况及趋势。

2 江苏省农地非农化空间差异实证研究

2.1 不同经济发展阶段的划分

经济发展阶段划分的依据指标比较多,传统的方法主要依据人均GDP的钱纳里分类法和依据重化工业比重的霍夫曼系数法等,为了更全面地反映江苏省经济发展的阶段性特征,本研究在传统指标的基础上,又补充了表征经济整体协调性的三次产业比重指标,判别江苏省各地域目前所处的经济发展阶段。

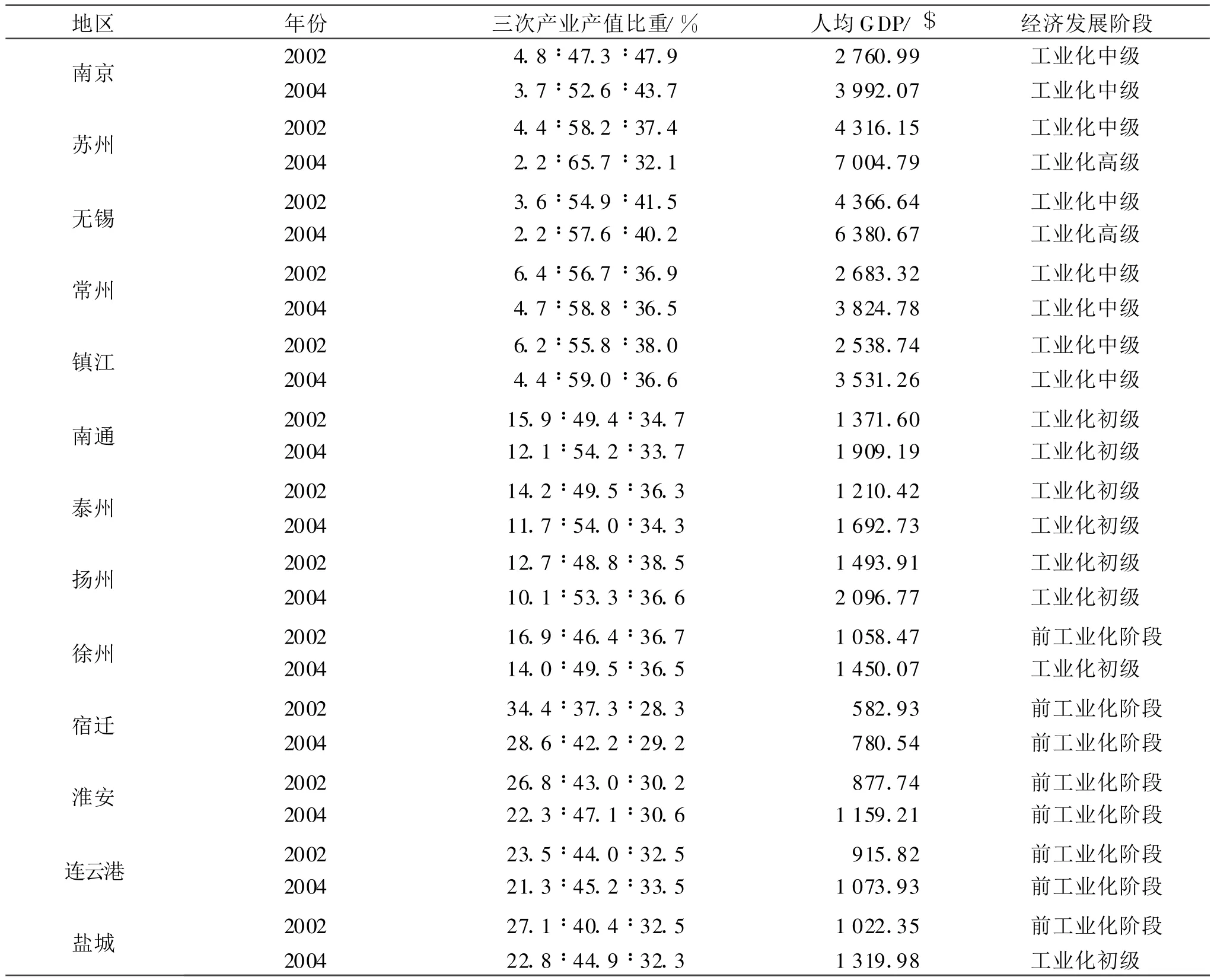

根据钱纳里分类法[6],我们对江苏省经济发展阶段进行了划分(表1)。

2.2 江苏不同经济发展阶段各地域土地利用结构变化

根据经济阶段的划分,我们将江苏省分为5个区,分别为前工业化阶段(包括宿迁、淮安、连云港)、前工业化向工业化初级转变阶段(包括徐州和盐城)、工业化初级阶段(包括南通、扬州、泰州)、工业化中级阶段和(包括镇江、南京和常州)工业化中级向高级转变阶段(包括苏州和无锡)。以这5个阶段为依据,对比分析各地域2002—2004年土地利用结构及变化(表2)。

表1 江苏省各地市经济发展阶段划分

表2 江苏省不同经济发展阶段地域土地利用结构变化 %

从表2可以看出,2002—2004年,在前工业化阶段,农用地和未利用地比重都下降,建设用地比重上升,以交通和居民点及工矿用地增加为主;在向工业化初级转型的地区,农用地比重和建设用地比重都有所增加,未利用地比重大幅度下降;在处于工业化初级阶段的地区,其变化趋势与前工业化阶段地区一样;工业化中级和向高级转型的地区变化趋势是统一的,都是农用地和未利用地比重下降,建设用地比重上升。

2.3 江苏省不同经济发展阶段各地域农地非农化速率

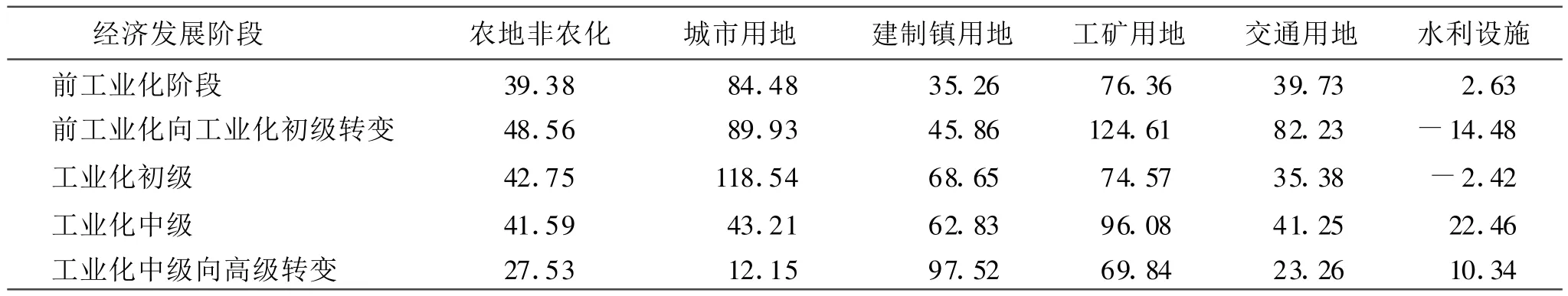

为了分析不同经济发展阶段各地域农地非农化速率变化情况,我们利用(1)式,即各类用地占用耕地的动态度指标来计算各地的实际情况(表3)。

表3 江苏省不同经济发展阶段各地域各类用地占用耕地变化速率 %

从表3可以看出,在2002—2004年间,江苏省经济发展处于前工业化向工业化初级阶段转型的地区,农地非农化速度最快,该类地区各类用地占用地耕地最快的是工矿用地;经济发展处于工业化中级向高级转变的地区农地非农化速度较慢,该类地区中占用耕地最快的是建制镇用地,这也说明城市经济发展到一定程度可以带动村镇经济的发展。

2.4 江苏省不同经济发展阶段各农地非农化空间差异分析

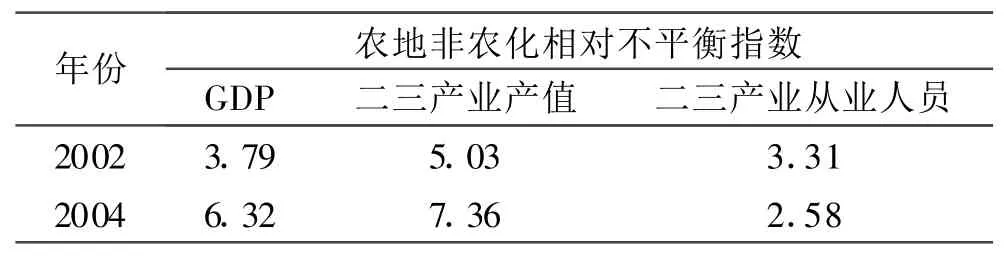

运用公式(3),分别计算位于5个经济发展阶段地区相对于GDP、二三产业产值、二三产业就业人员的农地非农化不平衡指数(见表4)。

表4 对GDP,二三业产值和二三业从业人员农地非农化不平衡指数 %

应用公式(2)和(3),并结合表4,可以得到2002年和2004年的农地非农化相对于GDP、二三产业产值和二三产业从业人员的不平衡指数变动状况(表5)。

根据表 4—5,从不平衡性程度来看,2002年和2004年江苏省对GDP,二三产业产值和二三产业从业人员而言的农地非农化不平衡指数还不是很严重,最大值也就是相对2004年二三产业产值而言的农地非农化不平衡指数,为7.36。

从反映各地域农地非农化面积比重与GDP比重,二三产业产值比重和二三产业从业人员比重是否相适应的垂直距离di来看,二三产业从业人员垂直距离在工业化初级前都为负,这说明这些地区农地非农化面积占全省的比重相对二三产业从业人员占全省的比重要低。

表5 农地非农化不平衡指数变动状况

3 结论

(1)从土地利用结构变化来看,在江苏省各经济发展阶段,建设用地的比重均呈增加趋势,只是各自变动的幅度不同,农用地和未利用地的比重不断下降。

(2)从农地非农化速度来看,随着经济发展阶段的推进,从前工业化阶段向工业化高级阶段,农地非农化的速度是逐渐下降的;各种地类中,城市用地和工矿用地占用耕地扩展速度是最快的。

(3)随着经济发展阶段从前工业化阶段向工业化高级阶段不断演进的过程中,农地非农化相对于GDP,二三产业产值的不平衡性在不断增加,而相对于二三产业从业人员的不平衡性则有所减缓。从总体上来说,江苏省农地非农化的地域差异与各地的经济发展条件基本上是相适应的。

在我国快速城市化、工业化进程中,农地非农化一直被作为经济增长的重要物质来源,而往往忽视了不同的经济发展阶段农地非农化所具有的规律和特征,从而有可能导致大量的过渡性农地非农化,产生资源配置效率损失。本文通过对江苏省农地非农化与经济发展阶段之间关系的实证研究,为分析国家层面农地非农化和经济发展阶段之间的关系提供一定的经验借鉴,对农地资源非农化配置的宏观决策,也有一定的参考价值。

[1] 胡文政.现行土地配置制度的弊端与成因[J].中国房地产,2005(7):61-64.

[2] 曲福田,冯淑怡.制度安排、价格机制与农地非农化研究[J].经济学(季刊),2004,4(1):229-248.

[3] 陈江龙,曲福田,陈雯.农地非农化效率的空间差异及其对土地利用政策调整的启示[J].管理世界,2004(8):37-42.

[4] 谭荣,曲福田,郭忠兴.中国耕地非农化对经济增长贡献的地区差异分析[J].长江流域资源与环境,2005,14(3):15-19.

[5] 周一星.城市地理学[M].北京:商务印书馆,2003:104-105.

[6] 钱纳里H.工业化和经济增长的比较研究[M].上海:三联书店,1993:85-86.