基于地方志的近代徐淮民间服饰研究

崔荣荣

(江南大学纺织服装学院,江苏 无锡 214122)

徐淮地区是指现江苏省北部的徐州、淮安以及周边地区并辐射至长江以北地区,是古代两汉文化和道家文化的发祥地,同时也是我国几大古文化的交汇枢纽。徐淮地区地处黄河中下游华夏文明核心区的边缘地带,在保持自身东夷文化基因的同时,较多吸收了中原腹地文明的文化因素,同时又与东夷文化互为影响与交融,是我国东部地区南北方地理位置的交汇,因此徐淮文化是一个多元文化复合体。

一、研究时间段与研究地域的界定

(一)研究时间段

中国近代史分为两个阶段,从1840年鸦片战争到1919年“五四”运动前夕,是旧民主主义革命阶段;从1919年“五四”运动到1949年中华人民共和国成立前夕,是新民主主义革命阶段。[1]服饰近代史段界定的时间跨度也应该为1840年至1949年,即清末民国时期。这是一段传统与开放并存并逐渐西化的服装历史时期,直至1949年中华人民共和国成立国人着装才出现了本质的变革,但传统服饰一直至20世纪60年代中期才基本被废弃,现在只有很少一部分年老者仍然穿着大襟的中式服装。

(二)徐淮文化地域的历史渊源

徐淮文化地域的中心为徐州,最早的记载是作为古时夏禹治水时的全国九州之一,我国首部地理史籍《书·禹贡》有载:“海岱及淮惟徐州。”《尔雅·释地》谓:“济东曰徐州。”悠久的历史铸就了徐淮文化,从古至今。现在的行政区划上看徐汇地区正处于苏鲁豫皖四省交汇。从考古学上,把徐淮文化称为“海岱文化”、[2]“淮夷文化”、“淮海文化”、[3]“楚汉文化”等;站在现代社会经济与区域发展的视角,一般采用淮海文化、楚汉文化的称谓。

二、徐淮地区《地方志》中关于服饰的记述

悠久的历史文化孕育了丰富多姿的民间艺术形态,民间服饰艺术即是如此。在徐淮地域的《地方志》中有翔实的记载,试举几例:

《徐州市郊区志》记载:清末,男子冬穿大襟棉袄,大襟长袍,头戴瓜皮帽,脚穿蚌壶式棉鞋,下穿对襟单长衫,脚穿千层底布鞋。妇女穿大襟袄、大襟衫,腰系长裙,穿长裤,头缠青头巾,穿尖头绣花小鞋。民国时期,男子穿对襟短衫、棉袄,大襟长袍,下穿单或棉大腰裤(俗称便裤),脚穿千层底布鞋,两块瓦棉鞋,女性仍沿旧制,城市开始流行旗袍、短衫、短裙等。公务人员穿中山装,学生穿学生装。[4]

《睢宁县志》记载:清朝,农民自纺自织“土布”缝制衣裳,富人士绅多穿“洋布”(机织印染的细纱布)衣裳,男女服装均为短式便衣,男为对开襟(俗称大襟)。男女裤式相同,统为大腰裤,不分叉门,前后无异,穿着时裤腰一折,用布带系紧即可。春秋季节男者多穿长衫(俗称大褂),冬穿棉袍。女子冬季扎裤腿。帽子,民间男子多戴针织线帽(俗称老头帽),一些富家戴呢料“六块瓦”帽子(戏称瓜皮帽),少数富家戴礼帽。妇女多顶包巾,亦有戴青色平绒帽的。鞋子,不分男女老少,春夏秋均穿小口布鞋,冬季富人穿棉鞋或用羊毛编的窝子,穷人穿芦苇絮编的茅 。女性多缠足,故鞋为尖头尖口。[5]

《铜山县志》记载:衣着:辛亥革命前……女子,汉族穿短袄、百涧裙,裙长席地,不露脚。民国后,男子穿马褂者渐少,只穿长袍长衫,劳动人民则穿对襟式短袄、短衫、敞腰式长裤,政界、知识界多穿中山装、西服,学界穿学生装。县西北各乡农民多自种紫花棉,自己纺纱织布,用来缝制衫裤……帽子:建国前,男子夏季戴草帽。农民戴斗笠遮阳;春秋多戴六片瓦青缎料帽壳,上配红色帽坠;冬季戴毡料礼帽、线织套头帽,贫家多戴毡帽头。青年妇女,春秋青纱包头;冬戴盖耳“勒式”帽,青色棉布料或丝绒料。幼童戴狗头帽、披风帽、顶上有洞的和尚帽等。女子多“裹脚”,以“三寸金莲”为美。[6]

《古邳志》记载:建国前,多数群众穿土纺土织染布,其颜色有白、青、蓝、鱼白及扎花染蓝数种。衣裳式样为:男上衣,不论单或者棉,仅左大襟、对襟两种,且多是短衫,富人家著长袍长衫,亦是左大襟;单棉裤都是大腰。女上衣,不论单棉,或褂、袄亦都是左大襟,下衣也都是大腰裤。至于鞋帽,冬季男子多戴毡帽、线织猴帽及青帽壳等;足穿莴鞋、毛窝,布鞋较少,多为青色。妇女头顶蓝布手巾,年长而富者顶青丝巾名“包头”……包白布长裹脚,穿袜者很少;小姑娘多穿青底绣花鞋。[7]民间妇女多兴缠足。

《淮阴市志》记载:清代官宦士绅,夏穿绸缎、麻葛,式样讲究肥大宽绰;冬天,男穿皮袍长衫,外套马褂;女穿大襟花袄,筒裤。一般人家的四季衣衫,多是自己织染的土布做成。夏天,男穿对襟小褂蓝或灰色单裤;女常穿白褂黑裤。寒天,男穿对襟短棉袄裤,有的外加棉袍长衫;女穿大襟短棉袄裤,纽扣都是布条滚结而成,裤脚用宽带裹扎。贫者穿短棉袄、套裤。民国时期,知识阶层和上层人士,多穿西装、中山装、大氅、翻领衬衣等,女子穿旗袍。一般人四季衣衫依旧,只是自织布多改为用洋布缝制。男子一般戴瓜壳帽、大礼帽。寒天戴“狗套头”(像小口袋似的,套到脖子,只在眼睛处留一个小窗户)。富有者戴裘皮帽。已婚妇女用毛巾或布巾包头,色调以青、花、黑为主,俗称“顶头手巾”。中年妇女有戴“勒子”的,那是用两块硬布片做成像鱼状的头饰,包在头顶两旁。妇女缠足穿尖头小鞋,鞋头绣花。男穿圆口布鞋、布袜。寒天,富者穿棉鞋,雨天穿钉鞋;穷苦人家穿芦花的“毛窝子”,雨天穿木屐“毛窝子”。[8]

三、徐淮民间服饰的文化特征

(一)服饰形制的流变

从徐淮地域主要《地方志》的记载归纳整体来看,清末徐淮地域民间服饰延续了上衣下裳的形制,大多为上袄下裙或肥大裤装加外褂的搭配,以及偏襟系扣的长袍式样,主要特点都为宽衣肥袖,喜戴头巾和缠足,只是记载中甚少阐明大襟的方向,唯《古邳志》中说明是左大襟,即是以左襟叠盖在右襟之上,如此朝右开衣襟是为“右衽”,符合汉族“尊礼成服”穿着习俗,对襟则是近代常见的形式。另一方面,从徐州民俗博物馆的传世照片(如图1)和江南大学民间服饰传习馆收藏的实物验证也是如此,在民间服饰的使用材料、色彩和制作工艺等方面具有明显的北方地域文化特色,折射出来的徐淮文化习俗,是与其相邻的山东齐鲁、河南中原的民俗、民情有许多类同之处。

其次,在清末民国时期,徐淮地域在全国政治和社会文化大背景的影响下,民间服饰也在发生着流变:至民国时期民间服饰如袄、袍等逐渐演变为窄身细袖形式,但仍然延续传统形制,同时,出现了许多新式的服饰如中山装、学生装和旗袍等形式,亦开始出现如西装、衬衫等西式服装。这与1912年民国政府开始推广新式服装有一定关系,规定了新礼服的标准:常礼服有两种:一种为西式,另一种为传统的长袍马褂,均黑色,料用丝、毛织品或棉麻织品,沿用传统服饰作为常礼服是恪守传统文化的一种表现。[9]

那么,这段历史时期呈现什么样的流变规律呢?所谓流变,就是顺应潮流而变,自古以来,一切事物都不能不因为外部环境、社会风俗和制度的变迁而有所改变。[10]近代徐淮地域民间服饰的流变也是顺应了时代的变革和社会发展的趋势,是建立在打破旧制的基础之上的,其间的政令、教育以及宗教文化交流起到很大的作用。民间流传的“睢宁县长姚尔觉,剪去长辫放大脚,提倡科学反封建,打倒神像办洋学”。[11]侧面说明了当时政府在大力推行新式科学教育,这得到了很多青年的响应,自然这是流行新式服装的内因;而废弃传统陋习则阻力很大,主要表现在废弃缠足等传统陋习上,现在许多老年妇女年轻时就是缠过足的,按年龄计算,这些老年妇女应该是20世纪30年代左右出生,那时距民国政府颁布剪辫放足令已经20余年了,当时放足之艰难不亚于清军入关时强迫汉人蓄发留辫。可见,徐淮服饰文化也是遵守儒家的传统礼教观念,恪守旧制趋向是很明显的,这显然是民国时期服饰的“中西杂糅”现象的主要成因。

同时,这种流变催生了民间服饰开始出现城乡差别。民间服饰是相对于官宦阶层的其他所有群体的服饰。传统服饰有“官”和“民”的严格区分,民间是依靠代代师承与家族关系相传承,近代经济的发展,“民”的服饰又逐渐形成城镇和乡村的差异,从徐淮地域《地方志》记述中也可鲜明看出这样的趋势,主要体现在服饰面料和装饰工艺上,城市人家穿绫罗绸缎,多刺绣、镶滚等装饰技艺,乡村普通人家穿着自织布衣,少有装饰,款式上城市接受外来文化明显较乡村要快得多,代表时代潮流的旗袍、中山装甚至洋装在城镇迅速蔓延并且逐渐成为主流服饰,而从《地方志》记载看,乡村穿着大多沿袭传统形式。

由此可以看出,在那个不稳固的社会结构和政治层面中,开放的引进是以外来文化对传统文化的冲击而使传统文化逐渐解体为前提的,由于西式服装的进入,而中式服装也并未退出,于是这时就出现了西服、皮鞋与长袍、马褂、袄和马面裙、“三寸金莲”弓鞋并行的时期,同时出现了“中西合璧”的旗袍和中山装的流行,初步形成城镇居民的时尚潮流与乡村恪守传统的对立格局,具有典型的中西服饰文化的交流特征,这就是我国近代民间服饰的流变。

图2 虎头帽和猪头鞋(江南大学民间服饰传习馆藏)

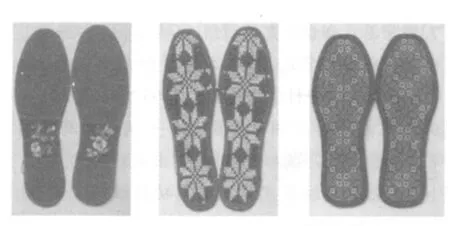

图3 刺绣鞋垫(江南大学民间服饰传习馆藏)

(二)符号化和理想化的民间文化内涵诠释

从徐淮地域《地方志》记载可看出,儿童头部和足部的服饰品尤为繁琐:“童帽的花色很多,有狗头帽、虎头帽、猫头帽、复衣帽等,常饰有‘常命富贵’字样的银花,老虎耳系银铃,飘带系铜铃,装饰精致,造型生动。”[12]各种虎头帽和虎头鞋、猪头鞋(如图2)等都具有民俗符号意义,这也是徐淮民间很重视运用服饰语言对孩子吉祥祈愿的主要表现形式。由于以前医疗条件有限,孩子的成活率较现在低很多,所以,民间才借以各种民俗手段来祈祷孩子健康、活泼的成长,从而在精神上取得慰藉。常见的就是给孩子戴虎头帽、穿虎头鞋、猪头鞋,披红罩衣,戴长命锁、项圈等,虎头帽中有尾巴和飘带的称为“披风帽”,无尾巴的称为“一把抓”,前脸设计成虎头形,前额正中绣出“王”字,左右上下绣出虎的五官,护耳处镶上蝴蝶扣,美观又便于系上带子固定帽子,帽子的后面做成桃叶形顺肩披下,两侧垂下布带,宝剑头里面缀着铜钱寓意小孩“前程似锦”。民间俗语也验证了这种民俗的符号标志性:“摸摸虎头,吃穿不愁;摸摸虎嘴,驱邪避鬼;摸摸虎身,步步高升;摸摸虎背,荣华富贵;摸摸虎尾,十全十美。”而猪头鞋寓意孩子“好养”也是徐淮民间常用的题材。

理想化的主题是透过服饰技艺所诠释的民间吉祥文化内涵。徐淮民间最重要的服饰技艺当属妇女的刺绣了(如图3),这是徐淮民间女子必学的一门“女红”。女孩子“针线”的优劣直接影响到对女孩子品德操行的评定,还会影响到其母亲在教育子女是否得当方面的声誉。[13]作为“女红”的民间服饰技艺按一定的工艺、理想化的主题、构成一定规律的图纹,具有一定地域特色的民间艺术形式,也是民间女子的精神支撑,娴熟的创造技术中演绎精美、细致的艺术氛围和文化品位,传情达意、期望美好、寄托爱情和祝福。在这种心理的驱使下成为一种传达视觉和情感的符号语言,是青年女子浓浓情意的信物和寄托载体。透过这一视觉符号和载体可以审视制作者的技巧、智慧以及自然流露的审美意识,属于爱的心理需求。[14]

(三)单纯化的民间宗教内涵

徐淮民间服饰还富含深刻的宗教内涵,表现的是一种单纯性的美好寄托。在邳州访问一民间巫师。这位老妇在当地的威望和地位极高,虽已近花甲仍很健硕,如今她掌握的民间巫术成为其生活来源。她在家缝制老人衣拿到集镇上去卖,一针一线,款式是传统的,面料是现代化纤仿缎面。她讲起人死后的事情是非常隆重而庄严的,有种种服饰习俗和禁忌,以去世后所穿的鞋为例(如图4),运用一些图案(绣金桥、银桥、奈何桥、舟、莲花宝树、金童玉女、鸡猫狗鹅等)的寓意表述最终能够顺利通过鬼门关,想来一路艰辛,颇费周折。徐淮民间的《送老歌》可以验证:“金童打伞,玉女提灯。一狗一猫,带过金桥。一蟾一鹅,带过奈何桥。一梯一云,送老奶上天成神。”

图4 老人鞋(江南大学民间服饰传习馆藏)

四、结语

近代徐淮民间服饰整体风格呈现由传统向现代、由中式向中西混穿形式的流变。这种流变的内因源于我国近代历史的时代变革所带来的社会层面和思想层面的变化,并逐渐形成了现代城乡服饰的时尚与传统对立的格局:吸纳了西方文化的以穿着西式或者改良服装为荣,而恪守传统的符号化和理想化的主题思想以及单纯性的宗教内涵也仍然在延续。

[1] 张福记.近代中国社会演化与革命[M] .北京:人民出版社,2002.23.

[2] 高广仁,邵望平.海岱文化对中华古代文明形成的贡献[A] .山东龙山文化研究文集[C] .济南:齐鲁书社,1992.282.

[3] 苏秉琦.中国文明起源新探[M] .上海:上海三联书店,1999.75-76.

[4] 徐州市郊区地方志编撰委员会.徐州市郊区志[M] ,386-387.

[5] 江苏省睢宁县地方志编纂委员会.睢宁县志[M] .北京:中国社会科学出版社,1994.656-656.

[6] 江苏省铜山县志编撰委员会.铜山县志[M] .北京:中国社会科学出版社,1993.897-898.

[7] 睢宁县古邳镇修史编撰组.古邳志[M] .1989.232.

[8] 尚德麟.淮阴市地方志编撰委员会.淮阴市志[M] .上海:上海社会科学院出版社,1995.2106.

[9] 王东霞.百年中国社会图谱——从长袍马褂到西装革履[M] .成都:四川人民出版社,2002.12.

[10] 崔荣荣.传统裘皮服装服用功能性的流变[J] .纺织学报.2005.

[11] 殷召义主编、程荣华选编.徐州民间歌谣集——传统乡歌[M] .北京:中国戏剧出版社,2005.3.

[12] 江苏省睢宁县地方志编纂委员会.睢宁县志[M] .北京:中国社会科学出版社,1994.656-656.

[13] 刘荣弟、李玉盘、胡子杰等.江苏县邑风物丛书——睢宁[M] .浙江:江苏人民出版社,1993.140-141.

[14] 崔荣荣.服饰刺绣与民俗情感性语言表达[J] .纺织学报.2008,(12).