温针灸配合清热解毒类中药治疗慢性乙型肝炎 50例

肖卫敏 耿读海 河北省滦县中医医院针灸科(滦县063700)

慢性乙型肝炎是指急性乙型肝炎在经过 6个月后,仍有临床症状和肝功能异常者,主要表现食欲不振,疲乏无力,转氨酶升高。笔者采用温针灸配合中药制剂治疗本病 50例,现报道如下。

临床资料 本组患者均系门诊病人,诊断依据2005年中华医学会肝病学分会、感染病学分会制定的《慢性乙型肝炎防治指南》[1]。50例患者中,男29例,女21例;年龄 36~65岁 ,平均 48.5岁;病程 1~5年 ,平均2.5年。病情分度依据2000年中华医学会传染病与寄生虫学分会、肝病学分会制定的《病毒性肝炎防治指南》[2]中慢性肝炎分度标准。轻度患者13例,中度患者26例,重度患者 11例。

治疗方法 针刺治疗:取穴足三里、中脘、肝俞、行间,使用一次性针灸针治疗,针刺肝俞穴时,针尖向脊柱方向斜刺 0.5~0.8寸;足三里穴直刺 1~2寸;中脘穴直刺 1~1.5寸;行间穴斜刺 0.5~0.8寸。以上各穴针刺得气后,将纯净的细艾绒捏在针尾上点燃,留针30min,每日 1次,2周为 1疗程,治疗 4个疗程,疗程间停止治疗3天。

中药治疗采用复方蛇草丸(本院制剂),药物组成:白花蛇舌草 45g,金银花、太子参、法半夏各 20g,五味子、苦参、瓜蒌、丹参、垂盆草、地耳草、茯苓各15g,黄连10g。将上药研细末制成蜜丸,每丸重 9g。 1次 1丸,每日2次口服。2周为 1疗程,服药 4个疗程,疗程间停药3天。

疗效标准 显效:主要症状消失,肝脾无肿大或明显回缩,肝功能指标:丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨基转移酶(AST)、总胆红素(TBiL)正常;有效:症状基本消失,肝脾肿大稳定不变或略回缩,ALT、AST、TBiL下降>50%;无效:症状体征无明显改善,ALT、AST、TBiL下降 <50%或无降低。

治疗结果 疗效比较 轻度 13例,显效 10例,有效 2例 ,无效 1例;中度 26例 ,显效 19例 ,有效 4例 ,无效 3例;重度 11例 ,显效 6例 ,有效 2例 ,无效 3例。本组50例 ,显效 35例 ,占 70%;有效 8例 ,占 16%;无效 7例 ,占 14%,总有效率 86%。

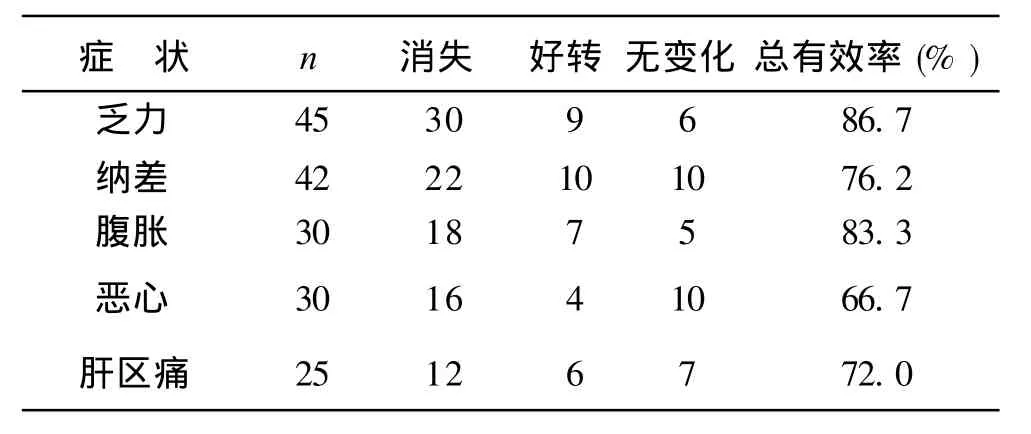

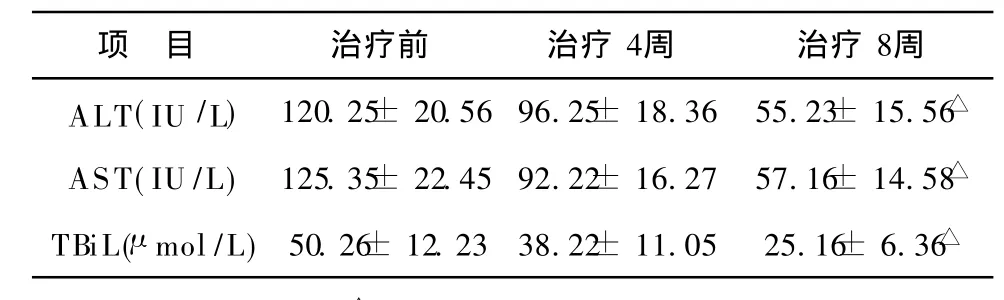

治疗后主要症状改善情况 见表1。治疗前后肝功能指标变化 见表2。

表1 治疗后主要症状改善情况

表2 治疗前后肝功能指标变化

讨 论 慢性乙型肝炎的病机包括正虚与邪实两方面,正虚指脾气亏虚、肝肾阴虚、脾肾阳虚;邪实指湿热内蕴、肝郁气滞、瘀血内阻[3],临床多表现为虚实错杂互见,证情复杂多变的慢性迁延过程。而脾胃虚弱,湿热余邪留滞,正邪胶着,是其基本病机。湿热余邪之所以日久留于体内,病情迁延不愈,是由于正气不足,驱邪无力。根据这样一种邪正关系,在扶正治本的基础上祛邪,是慢性乙型肝炎最切合病机的治疗方法。祛邪重在清热利湿解毒,扶正重在疏肝健脾益气[4],故以健脾运胃,疏调肝胆为主,兼以清热化湿为基本法则。足三里为足阳明胃经的合穴、下合穴,五行属土,为胃经的本穴,根据《内经》“合治内腑”,故而取之。中脘为任脉经穴,是足阳明胃经的募穴,针灸足三里、中脘穴可振奋阳气,调理脾胃,加强脾胃运化功能。针刺得气后再配合艾灸,借助艾灸的温热之性,助脾胃之阳,畅通气血。脾胃运化正常,水湿得化,热无所依,湿热自除。肝俞为足厥阴肝经的背俞穴,行间为肝经的荥穴,五行属火,为肝经的子穴,具有泻肝清热的作用,针灸此二穴可疏肝利胆,条畅气机。艾绒燃烧产生的温热之气,借助针体,循肝经入肝体,有助于肝气的疏泄条畅。肝疏泄正常,有利于脾胃的运化和湿热余邪的清化。中药复方蛇草丸以清热解毒为主,兼以健脾补中,利湿化浊。制成蜜丸,药力和缓,驱邪不伤正,使湿热之邪渐化渐消,可收缓图其功之效。针药结合,标本兼治,扶正不留邪,祛邪不伤正。因此温针灸与中药制剂二者配合治疗慢性乙型肝炎,明显提高临床疗效。

[1] 中华医学会肝病学分会、传染病学分会.慢性乙肝防治指南 [J].中华肝脏病杂志,2005,13(12):883.

[2] 中华医学会传染病与寄生虫学分会、肝病学分会.病毒性肝炎防治指南 [J].中华传染病杂志,2001,19(1):56.

[3] 李 晶 ,李振民.慢性乙型肝炎治疗体会 [J].陕西中医,2008,29(3):383.

[4] 宁建平,崔志文.疏肝健脾活血汤治疗慢性乙型肝炎80例 [J].陕西中医 ,2008,29(9):1185.