地下结构抗浮设计讨论

刘发前

(上海市政工程设计研究总院,上海200092)

1 抗浮措施评述

随着城市化进程的开展,地下空间开发越来越受到重视,且规模也越来越大。高层建筑的多层地下室、地下铁道及隧道、地下停车场、地下商场、地下仓库和地下市政设施都面临着抗浮设计的难题。目前采用的抗浮措施主要有加重法、降截排水法、抗浮锚杆和抗浮桩等[1],各种方法及联合方法均有很多成功案例。加重法的机理比较明确,即通过增加结构尺寸(自重)来增强结构抗浮能力。但是结构自重增加的同时浮力也增加,且有文献[2]认为抗浮计算时结构自重应乘以0.9的分项系数,因此该法的效果不佳。降截排水法是通过对地下水的处理降低压力水头,从而达到减小浮力的目的。该法效果比较明显,但降水措施须持续进行且需经常检修,经济性较差,在修复工程中用得比较多,或作为临时措施采用。抗浮锚杆利用锚杆与砂浆组成的锚固体与岩土层的结合力作为抗浮力,造价低廉、施工方便,是近年应用较多的抗浮措施[3][4]。但是,该法中钢筋或钢绞线容易受到腐蚀,势必限制了抗浮锚杆的应用。抗浮桩法应用最多,与抗浮锚杆作用机理类似,依靠侧摩阻力和重力抵抗水浮力。目前对抗浮桩的研究较多[5-7],应用扩底桩也大大增加了抗拔力并成功应用于诸如上海铁路南站等多项工程中。抗拔桩之所以得到广泛应用,不仅因为其抗浮作用效果较好,而且在非浮力工况下可起到控制调节结构沉降的作用。另外,在结构下卧层为液化土时,还起到抗液化的作用,保证结构安全。

2 抗浮机理分析

根据工程特点和地质情况选择抗浮措施只是抗浮设计的一部分。抗浮设计的关键是准确地确定浮托力,这也是近年来专家学者研究和讨论的热点,主要表现在抗浮设防水位的确定和粘土浮力计算折减问题。理论上说,地下工程的抗浮设防水位,应为工程使用期内工程所处位置的最高水位。文献[4]对上层滞水、潜水和承压水分别给出了设防水位的取值,即潜水应取至潜水位或地面;承压水取承压水头;底板穿透潜水层位于隔水层中时,取潜水位并作折减。文献[2]认为抗浮设防水位最高只为工程地面,这也被工程设计普遍接受,毕竟其简单易确定,且在多数情况下是偏于安全的。存在这种简化的另一个原因是,目前勘察设计报告中一般只给出:(1)勘察期间的水位;(2)历史最高水位;(3)历史最低水位;(4)设防水位建议值。这些结果尚远远不足于抗浮设计。因此,在条件允许的情况下,应对工程场地的含水层分布、各含水层的水力关系进行详细勘测,给出更有针对性的结果。

浮力计算上,对于砂土、碎石土和节理较发育的岩石地基,按设防水位100%计算浮力[4]是没有疑议的。粘土地基上浮力与孔隙连通性较好的砂土、碎石相比偏小,亦是目前广为接受的。但文献只是简单说明进行折减,并未从理论上进行解释,笔者认为不妥,因此斗胆对该问题发起讨论,寄望于寻求问题的本质。文中错误之处,请同行专家指正。对于粘土地基上浮力偏小的认识可分为两派,一派是根据实测和室内试验结果发现这种规律,在设计中按照静水压力公式计算,并采用系数进行折减。如文献[8]通过模型试验确定结构位于粘土层中的折减系数取0.7左右,且结构位于粘土层表面和伸入粘土层中差异不大;《岩土工程手册》和《岩土工程勘察规范》也采用该种方法。另一派认为地下水浮力不存在折减[9],其主要观点是粘土中水压力也可以有效传递。李广信教授在《岩土工程20讲——岩坛漫话》第13讲中分析了粘土中浮力偏小的原因可能是饱和度和负孔压的影响。笔者认为,由于土体结构的复杂性,地下水浮力呈现出多样性是正常的,但简单地考虑一个折减系数显然是比较粗糙的。

李广信教授在《岩土工程20讲——岩坛漫话》第19讲中详细地分析了地下结构底部处于不同土层中时浮力计算的模式,认为当结构底位于粘土层,而粘土层被两个含水层所夹时,应考虑含水层的水头差引起的渗流。即浮力计算水头不应单纯考虑某个含水层,而应当采用较高水头并考虑渗流引起的水头损失。

浮力计算均以经典力学的阿基米德定律为基础,笔者认为在粘土中浮力计算中也是正确和适用的。阿基米德定律表述为:“浸在液体(气体)里的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于物体排开的液体(气体)的重力”。究其根本,浮力是液体(气体)作用于物体各个面上压力的矢量和,是作用在各个面上的压力水头确定的。因此,对于地下结构来说,地下水浮力的大小直接决定于结构底板下的压力水头,它是一个综合量,可能受多个含水层的影响。若单纯以某个水位值,按静水压力计算浮力显然与实际情况存在差异,若真实压力水头低于该水位值,实测浮力即偏小,存在所谓的“折减”。由此看来,对浮力进行折减或许只是因为底板下的压力水头选取不合适,因此可认为抗浮设防水位与粘土浮力折减问题的实质是相同的,即结构底板下的真实压力水头的确定。

3 海八路隧道工程抗浮设计

3.1 工程概况

海八路隧道工程位于佛山市南海区,是连接广州和佛山的交通咽喉。为了实现海八路上纵横行使无延迟,将现有海八路改造为下穿隧道。海八路隧道全长1 500 m,其中敞开段长度为170 m(西段)加175 m(东段),采用U型坞式结构;暗埋段为1 155 m,采用单箱双室的矩形箱涵结构。隧道全线标准段为双向8车道,部分区域由于功能需求加宽至双向10车道。

3.2 工程地质、水文地质

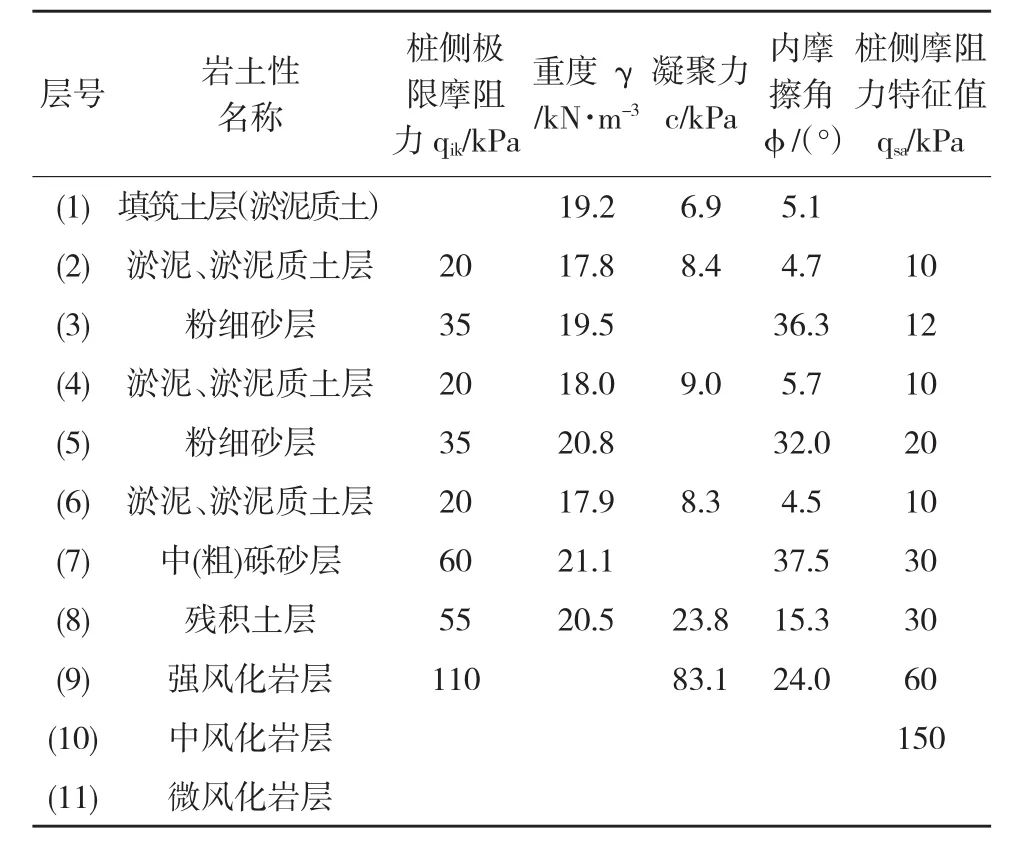

拟建工程位于佛山市南海区桂城镇北部的海八路上。根据钻孔揭露,该场地区岩土层按成因可划分为:(1)人工填筑土层;(2)第四系海陆交互相冲积层;(3)第四系残积层;(4)白垩系(K)风化基岩4个成因层。土层详细分布及相关物理力学参数如表1所列。

表1 土层分布及物理力学参数表

地下水主要有第四系冲淤积松散层中赋存的孔隙潜水,含水层主要有(3)、(5)层粉细砂层及(7)层中(粗)砾砂层;淤泥、淤泥质土层上部中赋存有上层滞水;基岩裂隙水含水微弱。场地东部及西端,含水层由(3)、(5)层粉细砂层及(7)层中(粗)砾砂层构成,厚度大,属弱~中等透水,水量较丰富;场地中部含水层由(3)、(5)层粉细砂层构成,厚度薄,水量不丰富。该场地含水层之上覆土层多为极微透水性的淤泥、淤泥质土层及少量的粉质粘土、粉土层,其具有相对隔水作用,故该场地地下水局部具微承压性。据部分代表性钻孔测得地下水埋深为0.95~1.55 m,水位高程1.08~1.51 m。地下水主要靠地下水循环补给,其次靠大气降水渗入补给及附近河涌向下渗入补给。地下水对钢筋混凝土内钢筋不具腐蚀性,但对外露的钢结构具有弱腐蚀性。

3.3 抗浮方案选择

该工程结构设计年限为100 a,结构安全等级为一级,结构大部位于地下水位以下,采用自重抗浮效果较差。由于地下水对于外露钢筋和钢结构具有弱腐蚀性,抗浮不能采用锚杆。综合考虑,为检修方便并保证结构的安全性,设计采用直径1 000 mm的钻孔灌注桩抗浮。

3.4 抗浮桩设计

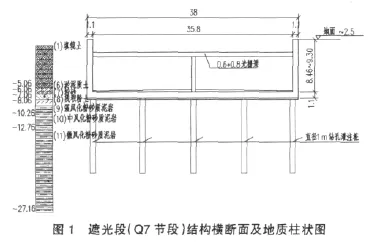

一般来说,由于暗埋结构上覆土重力可有效抵抗浮力,坞式敞开结构较暗埋结构受到更大的抗浮威胁。本节即对该工程一遮光段(坞式加横撑结构)进行抗浮设计计算(其余节段类似),其断面形状及埋深、地质条件等如图1所示。可见,结构底板位于粉砂层(7)中,粉砂层(7)含水丰富,具有微承压特性。根据本文分析,结构浮力应为底板面积与粉砂层水压之积。但是,详勘报告中只给出地下水位,并未给出各含水层的压力水头和水力联系,因而无法按本文推荐方法精确确定浮力值。同时,考虑到工程所在地夏季经常发生持续强降雨,尽管测得地下水埋深为0.95~1.55 m,设计抗浮水位仍取至地面。

对图1中遮光段,侧墙高度为8.46~9.30 m,底板及侧墙厚1.1 m,节段长度为25 m。

考虑到结构的受力均衡性,抗拔桩数量及桩长应尽量满足布置均匀的原则。根据地质资料,确定抗拔桩长约为13 m,桩底标高控制为-20 m。根据规范公式,计算所得单桩抗拔承载力为2 840 kN。

根据结构尺寸和埋深等参数,可确定结构自重和浮力,由于计算较简单,本文不再列出详细计算公式,只给出计算结果。

结构自重,包括底板、侧墙、铺装等,总重力为4 3347 kN。

浮力为94 857.5 kN。

根据规范要求,“不考虑结构侧壁摩阻力,抗浮安全系数应不小于1.05”。由此确定桩数为20根,横向每排5根,共4排,抗浮安全系数为1.056。

4 结论与建议

4.1 主要结论

(1)抗浮设防水位与粘土中浮力折减问题可归为一个问题,均是确定结构底板下含水层压力水头的问题,压力水头的确定应综合考虑底板附近若干含水层的共同影响,这需要充分的水文勘测资料作支持。

(2)地下水浮力计算同样满足阿基米德定律,只是压力水头的选取要适合。

4.2 建议

按照本文方法,即精确确定底板下压力水头进而确定浮力,显然能有效降低抗浮措施费用。尽管详细勘察工程场地的水文条件亦将耗费不少,但对该范围内的工程均可采用,摊销费用亦有限。因此,有必要加强对水文地质的勘测,建立健全完整的水文地质系统,优化抗浮设计,使得抗浮设计既保证在结构服务期间持续有效,又能达到经济性最佳效果。

[1]曾国机,王贤能,胡岱文.抗浮技术措施应用现状分析[J].地下空间,2004,24(1):105-109.

[2]袁正如.地下工程抗浮设计中的几个问题,[J].地下空间与工程学报,2007,3(3):519-521.

[3]黄琪祺,周健.抗浮锚杆在工程设计中的应用[J].土工基础,2003,22(3):1-3.

[4]郜东明,谭跃虎,马伟江.地下结构的抗浮分析[J].地下工程,2006,9(7):60-62.

[5]黄茂松,任青,王卫东,陈峥.深层开挖条件下抗拔桩极限承载力分析[J].岩土工程学报,2007,27(11):1689-1695.

[6]张洁,尚岳全,林旭武.考虑上拔力作用点位置影响的抗拔桩变形分析[J].土木工程学报,2005,38(7):102-106.

[7]姚建阳,庄宏,房峻松,吴敏.抗拔桩设计中应注意的问题[J].上海地质,94:24-26.

[8]梅国雄,宋林辉,宰金珉.地下水浮力折减试验研究[J].岩土工程学报,2009,31(9):1476-1480.

[9]崔红军,陆士强.基坑围护结构承受的水压力计算理论的试验研究和分析[J].武汉大学学报,2001,34(1):45-48.

[10]李广信.岩土工程20讲——岩坛漫话[M].北京:人民交通出版社,2007.