医院医务人员人文素质建设思考

黄冬云

(福州总医院政治部 福建福州 350025)

医学是自然科学和人文科学高度结合的科学体系,要求医务人员既要有扎实的医学知识和技能,又要有较高的人文素质。随着社会政治经济状况、社会心理和文化变迁与进步等,对人们生活质量和生存质量的影响愈发严重,患者在传统医疗救助的同时,希望得到以人为本的人文关怀,医务人员的人文素质尤为重要。

1 加强医院医务人员人文素质建设的研究现状

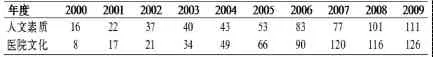

笔者通过《清华CNKI知识网络服务平台》“中国医院知识仓库期刊全文数据库”,分别输入“人文素质”和“医院文化”2个关键词精确检索,不同年度论文检索篇数见表1。

从表中我们可以看到对人文素质、医院文化的关注正逐年提高。但通过对时间段2005年至2008年度,检索到的314篇关于医、技、护、教育相关的人文素质论文分析结果如下:有183篇是关于人文素质如何教育的(其中93篇是直接关于医学院校学生如何加强人文素质的),49篇是关于护理人员的人文素质,25篇是如何利用图书馆加强人文素质,只有1篇(《切实提升医务人员人文素质的几点思考》)是关于医院医务人员人文素质建设。对时间段2005年至2008年度,检索到的392篇关于医院文化建设文章分析:普遍关注医院整体的品牌、形象、竞争力,突出宏观面上的多,思考微观局部的少;对医务人员要求的多,具体帮助的少;思考出发点是医务人员应该、已经具备人文素质的多,而关注如何培养、塑造人文素质的少。形成医院文化对于医院来说不是一朝一夕的,是整体的,是战略目标,而培养医务人员人文素质相对是个体的,是战术层面的。

2 加强医院医务人员人文素质建设的现实课题

人文素质是一种重要的医疗资源,它看似无形,实则价值无限,可以转化为有形的医疗资本,产生巨大的社会效益和经济效益,提升医院形象,促进医院可持续发展。应该说,医学院校培养的学生应该具备医院人文素质的要求,医院主要提供医疗环境,但现实的教育状况、社会环境和社会进步对医务人员不断的要求,需要医院承担人文素质继续培养的任务,一旦放松,会对医院的发展和社会的和谐带来严重的后果。

2.1 加强医务人员人文素质是先天培养不足的要求

长期以来,我国医学教育注重医学科学技术层面的训练,忽视医学的人文科学锻炼,导致医学生知识结构不合理,人文精神缺失。2003年国内十大学术热点问题讨论指出中国教育的最大缺陷-人文素质教育。主要原因归结如下。(1)人文素质教育的内容薄弱。现有的医学教育中,人文课的比例偏低。国外人文课程占总学时的比例以美国、德国为多,达20%~25%,英国、日本约为10%~15%,而中国为8%左右,许多研究表明医学人文素质教育在医学教育中正在被边缘化。(2)医学教育的方法单一。现有医学人文教学中往往是偏重名词概念的解释,基本原理的灌输,缺少对分析问题的角度、方法的教育,达不到该有的人文素质教育结果。医学教学都是通过没有生命的医学模型进行,培养的学生重技,而缺少交流技巧、人文关怀。(3)医学生的现实困难。从入校门一开始,学生就面临就业、考学(硕、博士)的压力。招聘、考学关注点还是“你会什么,你知道哪些医学科学技术”,医学生在这样的指挥棒下,主要的精力都投入到医学科学技术和概念背记的学习上。医学生走马观花似地学完了所有的课程,并没有使人文素养得到较大的改观。

2.2 加强医务人员人文素质是构建和谐社会的需要

周国平在其《医学的人文品格》中写到:“现代人是越来越离不开医院了,但医院留给我们的美好回忆却是如此稀少……可以毫不夸张地说,医院是如今最令人望而生畏的地方之一。爱心和医德不是孤立之物,而是在深厚的人文土壤上培育出来的。”近年来,由于社会因素干扰、人为推波助澜,引起医患矛盾不断升级。据权威部门统计,医疗纠纷已经成为中国消费者投诉的十二大热点之一。医务人员在治疗疾病的同时,肩负着心理疏导、安定情绪、传授医学知识、介绍医护情况、取得良好的医患关系的责任,这就要求医生具有爱心、耐心、细心与同情心。

2.3 加强医务人员人文素质是现代医学发展的趋势

20世纪50年代以来,疾病谱和死因谱发生了根本性改变,急慢性传染病和寄生虫病不再是威胁人们的主要疾病,而心血管病、脑血管病和恶性肿瘤、精神疾病等非传染疾病已跃居疾病谱前列,这些疾病与心理紧张、环境污染、社会文化等社会因素密切相关,用传统的医学科学理论和方法是难以研究和解决这些问题的。在这种情况下,只考虑人的生物属性,而忽视人的社会属性,只重视机体生理活动,而忽略心理活动在疾病中的作用的生物医学模式已经越来越不能适应医学的发展需要。1977年,乔治·恩格尔(George Engel)提出了生物-心理-社会医学模式,新的医学模式主张在更高的层次上把人作为一个整体来认识,从生物学、心理学、社会学、人文学等诸多学科来考察人类的健康和疾病,认识医学的功能和潜能,从而对医务人员的知识结构和整体素质提出了新的要求。由此可见,医务人员加强人文修养,提高人文素质,恰好顺应了医学模式转变的要求。

表1 不同年度论文检索篇数归总

3 加强医院医务人员人文素质建设的思路

医院不可能像院校系统开展如医学心理学、医学伦理学、医学法学等人文知识教育,但工作实践和环境的熏陶有其独特的优势,注重发挥医院的综合影响必将使医务人员人文素质大幅度提升。

3.1 加强医院人文环境建设

人文精神的获得与提升,需要通过生活逐渐去体验、感悟、实践。一个医院的人文环境、氛围与医务人员人文素质的培养密切相联。关爱人、关爱生命的标语与警示,中国与世界历代名医的光辉传统与业迹的展示,现代医学思想等,都十分有利于医务人员人文精神的熏陶与净化。广泛开展各种促进人文精神的医院文化活动,不仅可以增加知识,培养个人内涵,而且更重要的是可以加深对人生意义的理解,增进对病人及生命的关爱,提升医务人员的人文修养。

3.2 形成尊重医务人员和患者氛围

人文精神是相互影响的,一方面要尊重医务人员的主体地位。医院在制定制度规定,做各项工作时要做到人性化,尊重医务人员的独立人格、想法、爱好、追求和创造。坚持爱心教育,在严格管理中既严肃执纪,又体现人文关怀。树立教育育人、管理育人、服务育人的理念,使医务人员感受和体验到“以人为本”的思想,使医务人员从主观意愿这个源上以一个良好或者感恩的心态对待患者。在此基础上,倡导开展的情感服务、微笑服务、细节服务等人性化服务活动才能真正落实到实处。在医疗实践中,鼓励医务人员不要回避医疗矛盾,学会从医学、道德、法律、政治等不同角度去解决医疗问题。另一方面强化对患者人性化服务,强化为患者的服务意识和责任意识,在科学医疗的基础上,注重突出便利性的一站式服务,简化程序和过程,对待患者就像对待顾客一样,延伸人文关怀的范围

3.3 转变传统识人用才观念

医院要形成更加科学、更加合理、符合现代医学精神的用人导向,加大对人文素质要求的力度,改变传统的晋职、晋级等仅看文凭、有无科技奖、有无几篇论文的单一考核办法,把患者满意度、投诉率等作为重要的考核指标。定期组织医德医风检查,使医务人员把对患者的人文关怀当作与手术、药物治疗同等重要的事情来做,在完成具体诊疗工作的同时能够满足患者心理及情感上的需求。在选拔任用领导时,着眼科室整体发展考虑,选配医疗技术和人文素质兼强的人员担任科室领导,对部分人文素质弱、医疗技术强的同志,要大胆放弃使用。对引起医患关系紧张、医学态度不端正人员,要用行政、经济甚至法律手段等方式加以约束,使医务人员在提高人文素质过程中获益。