心脏再同步化治疗顽固性心力衰竭合并心房颤动

李 真,王莹琦,杨东辉,张树龙,高连君,杨延宗

慢性充血性心力衰竭(心衰)患者易并发心房颤动(房颤),且房颤的发生率与患者的心功能状态密切相关。NYHA心功能Ⅰ级者发生房颤的比例为5%,心功能 Ⅱ、Ⅲ级者为 10%,而 Ⅳ级者可达50%[1]。出现房颤的心衰患者预后更差,Framingham研究显示,合并房颤的心衰患者较无房颤的心衰患者死亡危险增加近2倍[2]。

近年来,心脏再同步化治疗(cardiac resynchronization therapy,CRT)逐渐被证明是一种治疗顽固性心衰合并室内传导障碍患者的有效手段[3,4]。目前我国心衰治疗指南[5]认为,对于缺血性或非缺血性心衰患者在充分抗心力衰竭药物治疗下心功能仍为Ⅲ或Ⅳ级,左室射血分数≤35%,左室舒张末内径≥55 mm,QRS≥120 ms伴有心脏运动不同步的窦性心律患者是CRT的Ⅰ类适应证。因此,目前绝大部分CRT研究的入选患者多为窦性心律。对于符合Ⅰ类适应证中其他条件的慢性房颤患者,在指南中作为 CRT的Ⅱa类适应证。已有一些研究[6~8]报告了合并房颤的心衰患者CRT即刻、近期以及长期效应,但相对于窦律心衰患者的CRT经验仍然缺乏。本研究总结了大连医科大学附属第一医院双室起搏治疗合并房颤的严重心衰患者的随访疗效,详细分析了其不同反应的原因,以供临床医生借鉴。

1 对象与方法

1.1 对象 2003年3月至2007年3月连续收治的接受双室起搏再同步化治疗的合并房颤的难治性充血性心衰患者 5(男3,女 2)例,年龄 60~75岁,平均(66±6)岁。前4例为扩张型心肌病,第5例为缺血性心脏病。所有患者均有室内传导障碍,平均QRS波群时限(145±20)ms,均合并房颤或房扑。平均房颤持续时间为(4.8±2.3)年;前3例为慢性房颤;第4例初诊为阵发性房颤,窦律时合并Ⅰ度房室传导阻滞,至手术时为持续性房颤3个月,伴Ⅲ度房室传导阻滞;第5例为阵发性房颤、房扑,但术前1个月发作较频,2~3次/周。第2、4、5例患者合并频发室性早搏(室早);第4例曾有2次持续性室性心动过速(室速)发作,经电转律恢复窦律;第5例术前亦曾有短阵室速。前1、3例患者NYHA心功能分级为Ⅲ级,第2、4、5例为Ⅳ级;平均左室舒张末内径(75±10)mm;平均左室射血分数(27±8)%;超声心动图及组织多普勒均显示中重度二尖瓣返流以及左室壁运动不协调。所有患者均经扩血管、利尿、强心,以及β受体阻滞剂、血管转换酶抑制剂、醛固酮拮抗剂等慢性充血性心衰的内科正规综合治疗(除非有禁忌证),仍不能改善临床状况,反复以心衰住院,符合CRT指征(表1)。后3例合并有室性心律失常,术前曾建议在植入三腔起搏器同时植入除颤器,即 CRT-D治疗,但因经济等原因仅同意CRT。术前均获得患者及其家属的书面同意。

1.2 起搏电极及起搏器的植入 经充分术前准备后行双室起搏器植入术。以Seldinger法穿刺左锁骨下静脉,以冠状动脉造影导管行冠状窦逆行造影,经冠状窦途径送入左室电极,部位首选左室外侧或后外侧。前两例左室电极放置在左室外侧壁,第3、5例在左室后侧壁,第4例冠状窦途径失败后,主动固定于右室流出道间隔侧。右室电极按常规方法放置在右室心尖部。前3例为慢性房颤患者,未植入心房电极,进行双室起搏治疗;第4、5例置入右房电极,放置在右心耳处。起搏器均为美敦力三腔起搏器(Medtronic InSync 8040或8042)。

1.3 随访 患者于术后第1、3个月、以后每3个月进行随访。随访内容包括体格检查、NYHA心功能分级,生活质量及活动耐力评估;心电图和(或)动态心电图,心脏超声或组织多普勒超声;起搏器程控,超声指导下选择最佳V-V间期,并评价起搏夺获心室比例,早搏数量以及心律失常发生情况。

2 结 果

2.1 起搏器的植入及起搏参数 5例患者中前4例手术尚顺利,第5例术中出现气短加重,在药物维持下于半卧位中完成手术。无其他手术相关并发症发生。术中测左室电极起搏阈值为0.6~2.2 V,平均(1.3±0.7)V,阻抗350~760 Ω,平均(554±151)Ω;右室电极阈值均小于 1 V,阻抗(580±120)Ω,感知(9±3)mV;心房电极阈值均小于1 V,阻抗(570±90)Ω,感知(5±3)mV。

表1 患者术前的临床情况和基础参数

2.2 术后即刻效果及随访 术后数日内所有患者均自觉气短减轻,其中包括最后1例在半卧位下完成手术的患者。该患者术前仅能半卧位入睡,仅在术前1 d可坚持平卧2~3 h;术后返回病房经调整药物尿量增多,逐渐可平卧入睡,并一直维持近1个月。随访1~33(12±13)个月,随访中所有患者临床症状均有所改善。前3例术后心功能由Ⅲ~Ⅳ级提高到Ⅱ级,生活质量及活动耐力均得到明显改善。第4、5例术后初期临床症状有改善,心功能提高约1至半级。

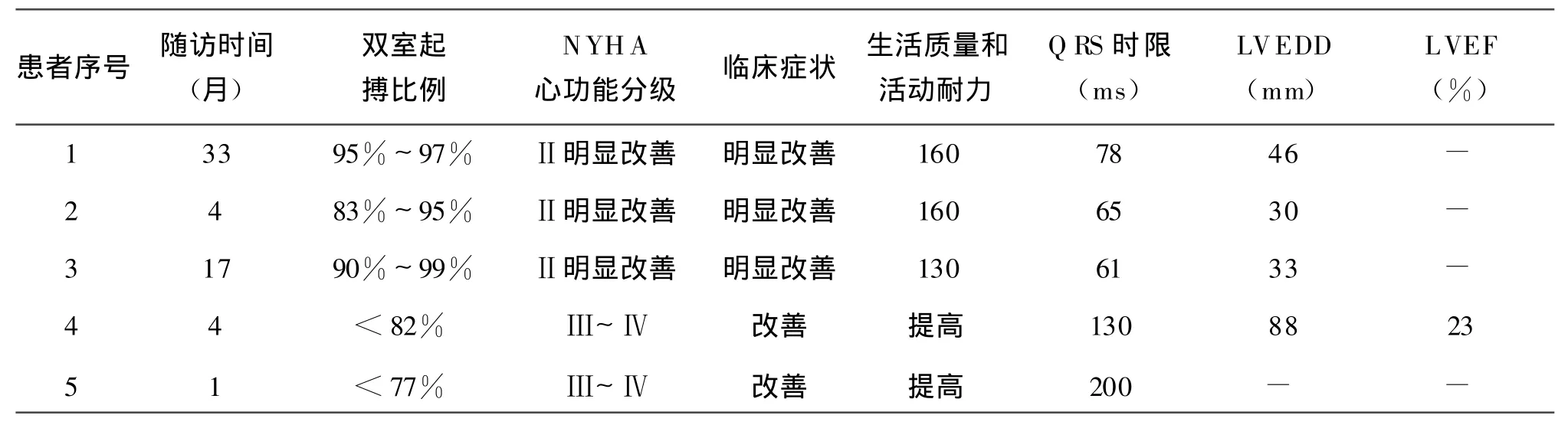

根据患者自主心律速率,起搏频率定于70~80次/分,均加用或调整β受体阻滞剂剂量(美托洛尔12.5~50 mg,bid)以保证充分的双室起搏,稳定后平均双室起搏比例为(90±9)%。第2、4、5例患者术后仍有较频发的室早,加用胺碘酮。其中第2例对胺碘酮反应较好,室早基本消失,双室起搏比例升至95%;第4、5例对胺碘酮反应不佳,其双室起搏比例较低,分别为82%和77%(表2)。

随访中心电图示平均QRS波群(156±29)ms,较术前延长;术后平均左室舒张末内径为(73±12)mm,左室射血分数平均(33±10)%,较术前略有改善,但均无统计学意义。通过组织超声多普勒测量调整V-V间期,均程控为左室在前4 ms起搏,其中第5例术后1个月即死亡,未能再行超声评价(表2)。

5例患者先后于术后第33个月、4个月、17个月、4个月及1个月时死亡。第 1、3、4例患者直接死亡原因为心衰恶化;第2、5例患者为恶性心律失常。

3 讨 论

目前入选CRT研究绝大多数为窦性心律的心衰患者。MUSTIC研究是第一个将房颤患者纳入研究的随机临床试验。其房颤亚组结果显示,在一级终点和6 min行走距离上CRT治疗与否并无显著差异,仅在二级终点中显示出一些阳性结果。另有研究在急性血流动力学影响或非随机的观察中也报道了一些阳性结果[6~8]。目前对合并慢性房颤的难治性心衰患者CRT经验仍然较少。Steinberg[8]曾提出,目前非常有必要对合并房颤的心衰患者CRT的疗效进行随机临床试验评价。

本研究报道了5例合并房颤的难治性心衰患者CRT的效果。虽然5例患者先后在CRT术后1~33个月内全部死亡,但仔细分析发现,CRT对这组患者是有一定效果的。

3.1 CRT对合并房颤的心衰患者临床症状、生活质量及活动耐力的改善 5例患者中前3例在术后生活质量、活动耐力均得到显著改善,心功能提高至少1级。呼吸困难明显减轻,可平卧睡眠,咳嗽、浮肿消失,胃肠功能显著改善,一般日常活动可耐受,例如简单的购物。后2例患者术前心功能均为Ⅳ级且持续时间较长,术后临床症状亦有一定改善,休息状态下无明显气短,可平卧入睡。与术前相比,虽然差异无统计学意义,但超声检查中左室舒张末内径和左室射血分数均有不同程度的改善(尤其前3例)。因此,CRT在缓解临床症状、改善生活质量上对这组患者仍是有效、有意义的。

3.2 合并房颤患者对CRT反应的原因分析 起搏电极位置、起搏参数调整以及术后药物治疗等对CRT治疗反应均有影响,尤其是左室电极位置,这在房颤和窦律的心衰患者中是同样重要的。例如本研究中第3例为右室双部位起搏,可能对该患者CRT反应有一定影响。本文所有患者右室电极均放置在右室心尖部,也可能对心功能产生不利影响。除此之外,合并房颤的心衰患者还需要注意以下几个方面。

3.2.1 双室起搏比例 房颤患者中以心室率偏快者多见,这也是CRT疗效较窦性心律患者差的原因因之一。没有足够比例的双室起搏,就无从谈起心脏再同步化。Gasparini等[9]研究发现,持续性房颤患者接受CRT治疗总的受益与窦性心律心衰患者相似,但只有那些接受房室结消融的房颤患者才在临床症状改善和左室功能提高上具有显著性差异。该研究结果显示,房颤患者双室起搏即使达到85%以上,其从CRT治疗上获得的受益也无法达到行房室结消融后100%双室起搏的效果。本研究中,所有患者虽未行房室结消融,但心室率控制均良好。如第1、3例患者,术后早期逐渐增加β受体阻滞剂剂量至心室率充分控制后,基本为双室起搏心律(98%和95%),临床症状改善十分显著。第2、4、5例患者房颤心室率控制虽好,但术后室早较多,导致双室起搏比例减少(71%~87%)。其中第2例患者服用胺碘酮后室早得到有效控制,双室起搏比例升至95%,对CRT反应也随之改善,心功能由术前的Ⅳ级提高为Ⅱ级。因此,充分的双室起搏是合并房颤的心衰患者对CRT反应的关键因素之一。

表2 术后随访

3.2.2 术前心功能状态 心衰指南[5]明确指出,CRT治疗的适应人群为心功能Ⅲ级或不用卧床的Ⅳ级难治性心衰患者(Ⅲ类)。已有研究显示,部分心功能Ⅱ级的心衰患者也可以从CRT治疗中显著获益(Ⅱa类)。而终末期心衰患者并不是心脏再同步化治疗的适宜人群。本研究中第4例患者术前左室舒张末内径达90 mm,射血分数仅15%~26%,心功能Ⅳ级状态持续约半年,对CRT反应不理想。终末期心衰患者存在左室显著扩大、射血分数极度降低,严重心衰持续时间较长,其心衰导致显著的电学、结构学上的改变是不可逆的。心衰患者合并持续性房颤,常常使左室射血分数进一步降低、心脏扩大更加显著。这类患者如果在严重心衰出现早期,即心功能Ⅲ级或左室结构和心肌状态尚未极端改变之前接受CRT治疗,或许受益更多。但目前尚无明确指标能够将这类患者鉴别出来。

3.2.3 埋藏式体内自动心律转复器(ICD) 心律失常是导致心衰患者死亡的一个重要因素。对于存在严重室性心律失常,尤其是心肌梗死后的心衰患者,在行 CRT同时应考虑同时植入除颤器,即CRT-D治疗[10]。因为这类患者死亡的更多威胁可能来自恶性心律失常。本研究中第2、4、5例患者,术前即有室早、室速,尤其第5例为心肌梗死后患者,应以CRT-D治疗为宜。虽然术前向家属交待ICD的相关事宜,但因经济原因仅行双室起搏治疗。第2例患者虽然应用胺碘酮有一定疗效,但最终还是死于恶性心律失常。第5例患者也最终因频繁的室速、室颤,心衰加重死亡。

本研究中入选的合并房颤的心衰患者例数有限,且未能设立窦性心律的CRT对照组,因而在评价房颤心衰患者CRT效果上力度有限。但其与既往研究结果的一致性表明,本研究结果对这一特殊人群具有一定适用性。

4 结 论

CRT对合并持续性房颤的难治性心衰患者同样有益,可以改善临床症状、提高生活质量和活动耐力。保证完全的双室起搏是合并房颤的心衰患者对CRT反应的重要因素。合并房颤的难治性心衰患者可能更需要在严重心衰早期即积极地选择CRT。伴有严重室性心律失常的、合并房颤的难治性心衰患者,同窦性心律的心衰患者一样,可能CRT-D治疗更为适宜。

[1]Maisel WH,Lewis E,Stevenson LW.Medical management of advanced heart failure[J].JAMA,2002,287(5):628-640.

[2]Wang TJ,Larson MG,Levy D,et al.Temporal relations of atrial fibrillation and congestive heart failure and their joint influence on mortality:the Framingham Heart study[J].Circulation,2003,107(23):2920-2925.

[3]Abraham WT,Fisher WG,Smith AL,et al.Cardiac resynchronization in chronic heart failure[J].N Engl J Med,2002,346(24):1845-1853.

[4]Cleland JG,Daubert JC,Erdmann E,et al.The effect of cardiac resynchronization on morbidity and mortality in heart failure[J].N Engl J Med,2005,353(15):1539.

[5]Hunt SA,Abraham WT,Chin MH,et al.ACC/AHA 2005 Guideline Update for the Diagnosis and Management of Chronic Heart Failure in the Adult:a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines(Writing Committee to Update the 2001 Guidelines for the Evaluation and Management of Heart Failure):developed in collaboration with the American College of Chest Physicians and the International Society for Heart and Lung Transplantation:endorsed by the Heart Rhythm Society[J].Circulation,2005,112(12):e154-e235.

[6]Etienne Y,Mansourati J,Gilard M,et al.Evaluation of left ventricular based pacing in patients with congestive heart failure and atrial fibrillation[J].Am J Cardiol,1999,83(7):1138-1140.

[7]M olhoek SG,Bax JJ,Bleeker GB,et al.Comparison of response to cardiac resynchronization therapy in patients with sinus rhythm versus chronic atrial fibrillation[J].Am J Cardiol,2004,94(12):1506-1509.

[8]Steinberg SJ.Desperately seeking a randomized clinical trial of resynchronization therapy for patients with heart failure and atrial fibrillation[J].J Am Coll Cardiol,2006,48(4):744-746.

[9]Gasparini M,Auricchil A,Regoli F,et al.Four-year efficacy of cardiac resynchronization therapy on exercise tolerance and disease progression:the importance of performing atrioventricular junction ablation in patients with atrial fibrillation[J].J Am Coll Cardiol,2006,48(4):734-743.

[10]Bristow M R,Saxon LA,Boehmer J,et al.Cardiacresynchronization therapy with or without animplantable defibrillator in advanced chronic heart failure[J].N Engl J Med,2004,350(21):2140-2150.