197名残疾人全面康复需求与服务状况调查分析

张金明

我国残疾人康复事业的“十一五”时期取得了重大发展。各级政府进一步加强了残疾人康复工作,积极采取有力措施,制定政策法规,加大支持力度;残疾人全面康复的工作体系、服务网络、业务格局初步形成,康复人才队伍不断壮大,社区康复工作普遍开展,有力带动了“康复进社区,服务到家庭”,残疾人的身体功能和生活状况得到有效改善,参与社会生活的能力显著增强,残疾人全面康复需求不断得到满足。

然而,我国残疾人事业由于起步较晚、基础薄弱,残疾人的康复服务水平还处于比较低的水平;城乡之间、区域之间、残疾人全面康复需求与康复服务水平之间存在差距。残疾人在康复、教育、就业、文化生活、无障碍环境和参与社会等方面还存在许多困难和障碍。加强残疾人全面康复需求与服务方面的调查研究,对掌握残疾人需求现状,制定相关政策和提高服务水平意义重大。

1 资料与方法

采用问卷随机调查。由《中国残疾人》杂志(2009年5月期)刊登调查问卷,定期邮寄回收。来自28个省(自治区、直辖市)各类残疾人填答问卷197份。

2 结果

2.1 一般情况 共回收调查问卷197份,其中男性153人(77.7%),女性44人(22.3%);年龄 7~73岁;包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾和多重残疾;农村调查对象 116人(58.9%),城镇调查对象 81人(41.1%)。其性别与区域构成见表1。

表 1 性别与区域构成(人)

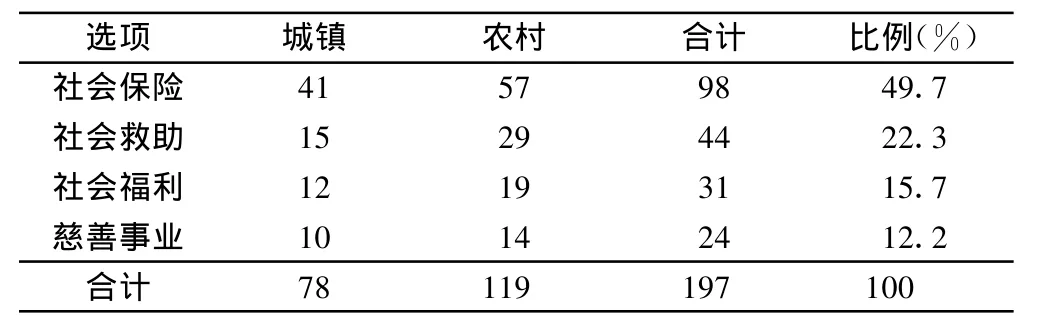

2.2 最关心的社会保障措施 在回答“最关心的社会保障措施”问题时,98人选择了社会保险(49.7%),其他依次为社会救助44人(22.3%)、社会福利 31人(15.7%),慈善事业24人(12.2%)。见表2。

社会保障主要包括社会保险、社会救助、社会福利、社会优抚和社会互助等内容,其中社会保险是社会保障的核心部分。调查结果显示残疾人对社会保险的关心程度最高。

表2 最关心的社会保障措施(人)

2.3 农村残疾人参加新型农村合作养老保险和新型农村合作医疗 105名农村调查对象(假定全部符合参保标准)回答“是否参加了新型农村合作养老保险”,其中29人参加(27.6%),76人未参加(72.4%)。115名农村调查对象就是否参加了新型农村合作医疗给与了回答,其中参加者101人(87.8%),未参加者14人(12.2%)。

新型农村社会养老保险,简称“新农保”,是继取消农业税、农业直补、新型农村合作医疗等政策之后的又一项重大惠农政策。采取个人缴费、集体补助和政府补贴相结合,其中中央财政将对地方进行补助,并且会直接补贴到农民。新型农村合作医疗,简称“新农合”,是指由政府组织、引导、支持,农民自愿参加,个人、集体和政府多方筹资,以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。采取个人缴费、集体扶持和政府资助的方式筹集资金。

2.4 城镇职工和城镇居民参加基本社会保险 问卷中列出城镇职工可参加的基本社会保险包括基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。其中至少参加1项基本社会保险者为58人(71.6%),参加至少2项或以上者54人(66.7%);参加人数最多的是基本养老保险 56人(69.1%);23人没有参加任何社会保险,占城镇残疾人的28.4%。

问卷中列出城镇居民参加的基本社会保险包括城镇居民基本养老保险和城镇居民基本医疗保险。其中参加1种者为45人(55.5%);两者都参加者为60人(74.1%)。

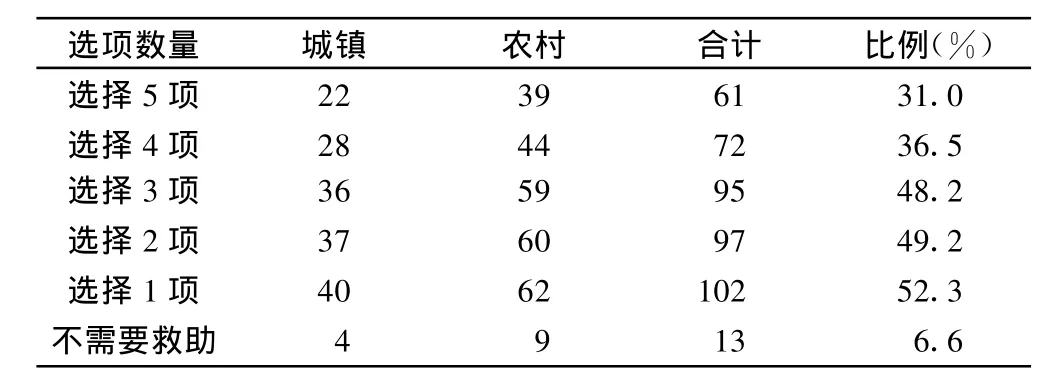

2.5 个人和家庭需要的救助 问卷中提出的选项包括生活救助、教育救助、医疗救助、康复救助、就业援助和不需要救助。由于残疾人的困难是多方面的,本题可以多项选择。结果显示,选择全部5项救助者61人(31.0%),选择至少4项者72人(36.5%),选择至少3项者95人(48.2%),选择至少2项者97人(49.2%),选择至少1项者102人(52.3%),选择不需要救助者13人(6.6%);其中最多数人选择了就业援助。见表3。其他人未做回答。

救助是对特殊困难残疾人及其家庭进行的帮助,解决当前的急需。例如专项生活救助制度就是最低生活保障制度的一项有效的补充性制度安排,能够有效缓解残疾人基本生活方面的特殊困难和需求。调查结果显示,至少需要一项救助者的比例超过了半数。

表3 个人和家庭需要的救助情况(人)

2.6 目前特殊教育亟需改进的方面 问卷中提出特殊教育需要改进方面的选项有教育内容、师资质量、校舍环境、教学方式和其他。认为师资质量是亟需改进者58人(29.4%),其他依次为教学方式53人(26.9%)、教育内容 42人(21.3%)、校舍环境33人(16.8%)、其他11人(5.6%)。见表4。

表4 目前特殊教育亟需改进的方面(人)

特殊教育的水平受多方面影响,师资质量是重要的方面。调查显示,除师资质量外,教学方式和教学内容也是目前特殊教育亟待改进的方面。教育是促进残疾人平等参与共享的起点,是残疾人自尊、自信、自强、自立的关键。残疾人与健全人的差距,不是先天身体素质上的差距,而是接受教育的差距。因此,残疾人的特殊教育需要进一步加强,特别对于残疾青少年。

2.7 没能继续升学的主要原因 学历在大专以下者回答了此问题,共166人。调查显示,没能继续升学的原因,最多者为家里无能力支付学费72人(43.4%),其他原因依次为学校限制身体条件50人(30.1%)、其他原因25人(15.1%)、个人不愿意继续升学14人(8.4%)、学校没有无障碍设施5人(3%)。见表5。

由于残疾人这一弱势群体的经济状况明显低于社会平均水平,导致众多残疾人无能力支付学费。调查结果显示,经济原因仍然是阻碍残疾学生继续升学的主要原因。另外30.1%的调查对象反映,因学校限制身体条件而不能继续升学,这一问题应引起有关部门的重视,使残疾学生的教育权利得到保障。

表5 没能继续升学的主要原因(人)

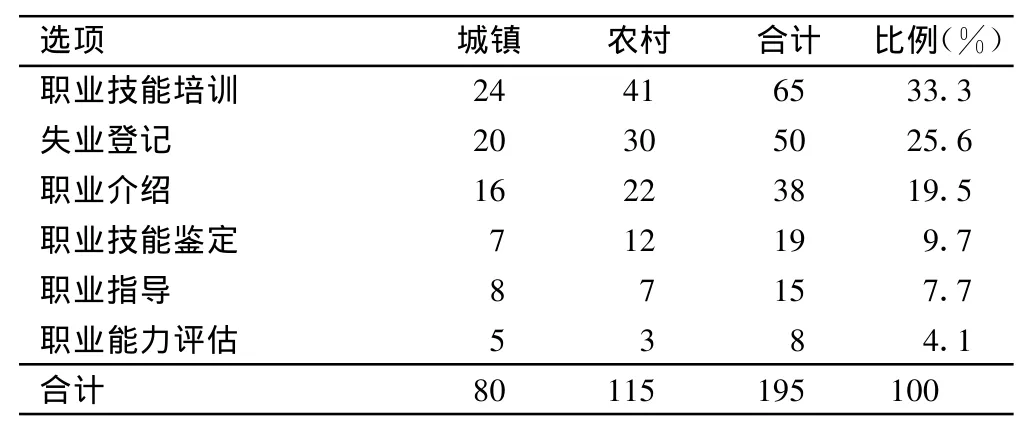

2.8 曾接受过的就业服务项目 共195人回答此问题。问卷中列举的就业服务项目包括失业登记、职业能力评估、职业技能培训、职业技能鉴定、职业介绍和职业指导6项。接受过最多就业服务项目是职业技能培训65人(33.3%),其他依次为失业登记50人(25.6%)、职业介绍38人(19.5%)、职业技能鉴定19人(9.7%)、职业指导15人(7.7%)、职业能力评估 8人(4.1%)。见表 6。

残疾人的就业服务项目很多,各种项目都是残疾人就业前必经的环节。各类服务的惠及程度直接影响到残疾人就业的效率。调查显示,除职业技能培训外,就业服务的其他项目覆盖面比例有待扩大。

表6 曾接受过的就业服务项目(人)

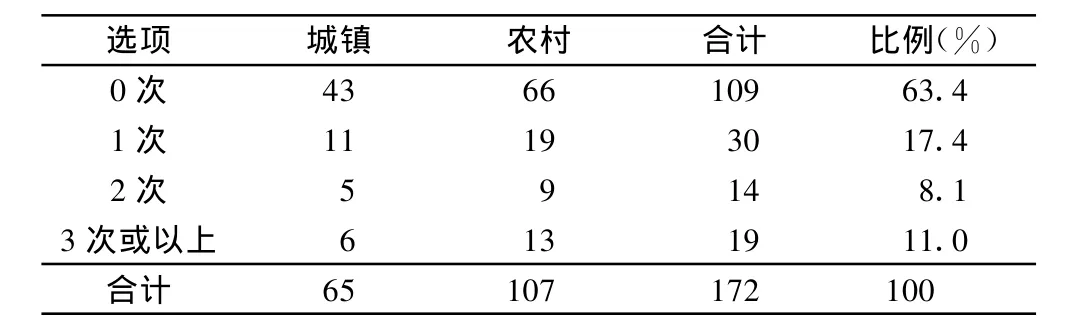

2.9 最近1年内接受职业技能培训的次数 共172人回答此问题。没有接受任何职业技能培训的人数达109人(63.4%);接受1次培训者30人(17.4%),2次者 14人(8.1%),3次或3次以上者19人(11%)。见表 7。

残疾人职业技能培训是就业的重要基础。很多职业技能培训内容是根据各类残疾人的不同需求而设置的。职业技能培训的次数、质量直接影响残疾人的就业生涯。调查结果显示,近2/3有需求的残疾人在最近1年内没有接受任何职业技能培训,其原因值得研究。

表7 最近1年内接受职业技能培训的次数(人)

2.10 对目前接受的就业服务满意程度 共161名调查对象回答此问题。很满意者 15人(9.3%),比较满意者34人(21.1%),满意程度一般者 58人(36.0%),不满意者54人(33.5%)。见表8。

就业服务的满意度是反映残疾人就业工作成效的指标之一。满意度的标准受主观因素影响很大,在一定程度上反映了就业服务的现状。结果显示,尽管只有15%的调查对象对就业服务表示满意,但满意、比较满意和一般满意三者之和达到66.5%,即总体来看,2/3的就业残疾人对就业服务表示满意。

表8 对目前接受的就业服务满意程度(人)

2.11 最长单次就业时间 共141名调查对象回答此问题。其中单次就业最长时间不到1个月者16人(11.3%),1~3个月(不含)者 8人(5.7%),3~6个月(不含)者 17人(12.1%),6个月以上(含)者100人(70.9%)。见表9。

单次就业时间反映了就业的稳定性。结果显示,多数残疾人单次就业时间能在6个月以上,这与近年残疾人就业工作不断得到加强不无关系,残疾人的就业政策发挥了作用。

表9 最长单次就业时间(人)

2.12 目前收入的满意度 共181人回答。很满意者5人(2.8%),比较满意者 20人(11.0%),一般满意者 62人(34.3%),不满意者94人(51.9%)。见表10。

残疾人的收入水平直接影响到其物质生活质量。《2009年度中国残疾人状况及小康进程监测报告》显示,2007年~2009年度监测残疾人家庭收入不断增加。尽管收入不断增加,但与残疾人对收入水平的期望还有距离。

表10 对目前收入的满意度(人)

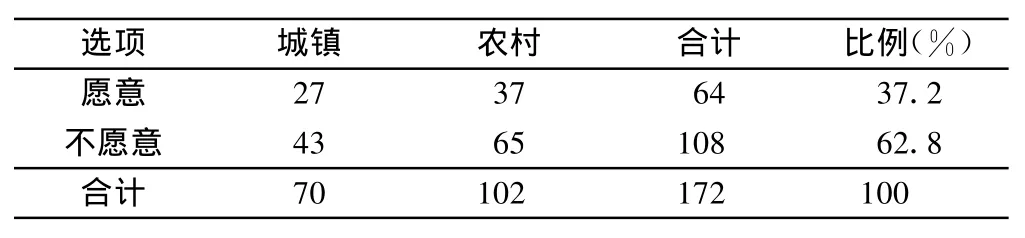

2.13 是否愿意接受托养服务 172名调查对象回答此问题。其中愿意接受托养服务64人(37.2%),不愿意 108人(62.8%)。见表11。

残疾人的托养服务是向残疾人提供的一项重要服务内容,特别是对精神残疾人、重度智力残疾人和老年残疾人。结果显示,超过半数的残疾人不愿意接受托养服务,这与现在残疾人的托养服务的内容、质量和保障政策有关,与残疾人及其亲友的对托养服务的认识和接受程度也不无关系,这需要作更加深入的研究。

表11 愿意接受托养服务的情况(人)

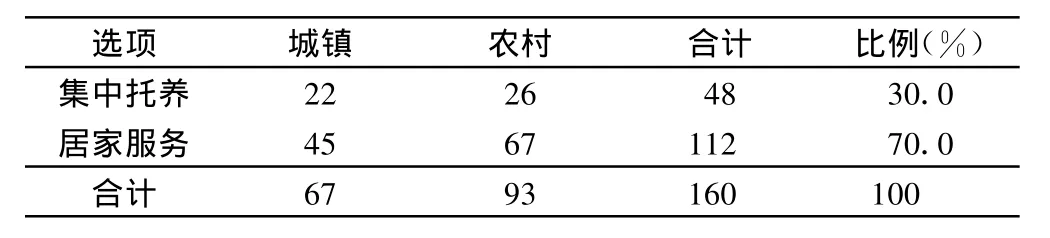

2.14 愿意选择的托养方式 尽管108人不愿意接受托养服务,但160人对愿意选择的托养方式进行回答。其中,选择集中托养48人(30%),居家服务112人(70%)。见表12。

结果表明不到1/3的残疾人愿意选择集中托养,多于2/3的残疾人更愿意接受居家服务。这可能与中国的“家庭为中心”、“家庭养老”等传统观念有关系,需要照顾的人更愿意在家得到帮助。

表12 愿意选择的托养方式(人)

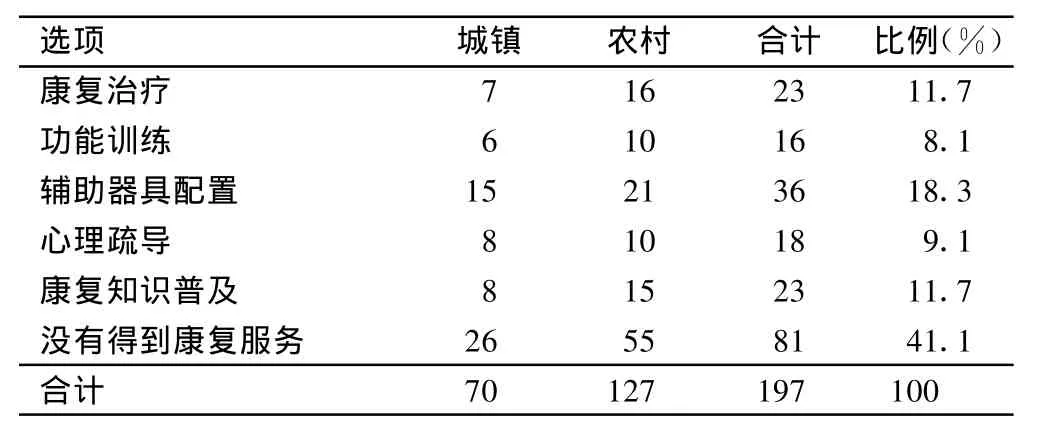

2.15 获得的康复服务 所有调查对象对获得康复服务的情况进行回答。得到康复治疗服务23人(11.7%),得到功能训练服务16人(8.1%),得到辅助器具配置服务 36人(18.3%),得到心理疏导服务18人(9.1%),得到康复知识普及服务23人(11.7%),没有得到康复服务81人(41.1%)。见表13。

康复服务的内容丰富,基本涵盖了各类残疾人的基本康复服务内容。调查显示,得到各类康复服务的残疾人比例达到58.9%。

表13 获得康复服务的情况(人)

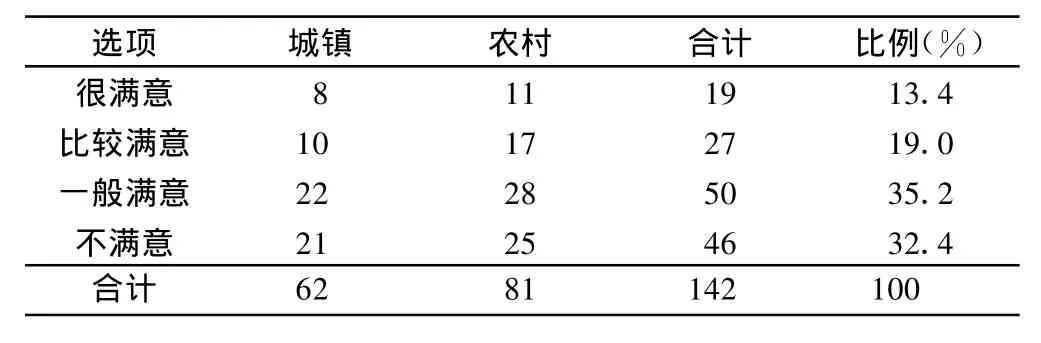

2.16 目前康复服务满意情况 142名调查对象回答此问题。其中很满意者19人(13.4%),比较满意者27人(19%),一般满意者50人(35.2%),不满意者46人(32.4%)。见表14。

表14 对目前康复服务满意情况(人)

康复服务的满意度是残疾人“人人享有康复服务”评价指标体系中的指标之一,是评价康复服务工作成效的重要指标。调查显示,很满意、比较满意和一般满意者合计达67.6%。

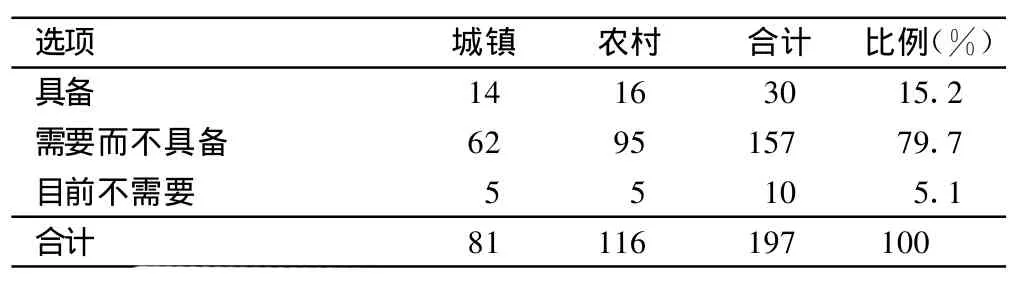

2.17 家中具备无障碍设施情况 所有调查对象回答此问题。家中具备无障碍设施的30人(15.2%),需要无障碍设施而不具备者 157人(79.7%),目前不需要无障碍设施者 10人(5.1%)。见表15。

无障碍设施能够有效地补偿残疾人的功能障碍,为残疾人充分参与家庭生活提供便利。调查结果显示,需要而不具备者达79.7%,表明残疾人家中无障碍设施服务亟待加强。

表15 家中具备无障碍设施情况(人)

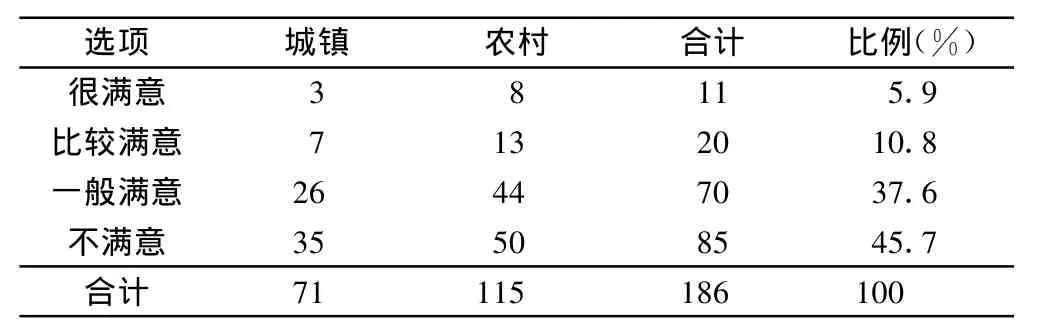

2.18 对社区周边无障碍设施建设满意情况 共有186名调查对象回答此问题。很满意者11人(5.9%),比较满意者20人(37.6%),一般满意者 70人(37.6%),不满意者 85人(45.7%)。见表16。

调查显示,对社区周边无障碍设施建设很满意、比较满意和一般满意者合计达54.3%,相对于家庭无障碍设施的满意比例高。

表16 对社区周边无障碍设施建设满意情况(人)

3 讨论

全面康复的实现是残疾人这一弱势群体最迫切、急需解决的现实问题。调查结果显示,残疾人的全面康复需求与康复服务能力之间存在着差距。这主要是因为我国目前为各类残疾人提供的康复服务网络不够健全,运行机制不够完善,服务机构数量少,技术水平低,服务能力不足。

3.1 社会保障 建立社会保障制度的关键是将占绝大多数的农村残疾人纳入其中。残疾人社会保障内容包括康复保障、教育保障、就业保障、生活保障以及无障碍环境保障等。最近调查显示,取消农业税后,残疾人相对优惠待遇消失、农村的基本公益积累经济来源缺乏、目前的扶助措施难以使贫困残疾人摆脱贫困状况、农村重残和一家多残家庭进一步边缘化。

3.2 康复 残疾人的康复服务,特别是在农村地区,由于社区建设水平低,医疗、特殊教育和专门的残疾人康复机构数量少,布局分散,加之交通不便,无障碍设施空缺,残疾人得到有效的全面康复十分困难。需要法规政策体系和康复服务体系的建立和完善。

3.3 教育 残疾人有接受教育的权力。2009年5月召开的第四次全国特殊教育工作会议明确了今后一个时期加快发展残疾人教育事业的目标、任务和措施,保障了残疾人特殊教育需求不断得到满足。正在进行的“康复人才培养百千万工程”将在一定程度上缓解康复人才的匮乏。

3.4 就业 就业是实现残疾人自身权利和人生价值的体现,是其全面参与社会活动、分享社会发展成果的主要途径。调查结果表明,残疾人的就业状况亟待改善,收入水平普遍偏低,这一现状制约残疾人得到全面康复服务水平。应着重解决残疾人稳定就业和结构性失业的矛盾、残疾人人力资源就业质量与普及就业之间的矛盾。

3.5 无障碍环境 无障碍环境包括物质环境无障碍、信息和交流无障碍。我国无障碍建设自上世纪80年代起步,经历了从无到有,从点到面,在实践中不断探索、逐步规范、不断提高的过程。调查结果提示我们,要根据残疾人对无障碍环境的需求,进行有针对性地建设和改造。

在当前保增长、保民生、保稳定的形势下,残疾人事业日益成为社会事业的亮点,民生工作的看点和社会保障的着重点,残疾人全面康复的需求越来越受到关注。《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》(中发[2008]7号)提出在新的起点上加快发展残疾人事业、帮助残疾人和全国人民一道迈向更高水平小康社会的宏伟目标。

2010年3 月10日,国务院办公厅转发了中国残联等部门“关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设指导意见的通知”(国办发[2010]19号,以下称“指导意见”)。“指导意见”深刻阐述了残疾人社会保障体系和服务体系(以下称“两个体系”)建设的重要意义,明确提出了“两个体系”建设的指导原则和分阶段任务目标,全面制定了“两个体系”建设的主要工作措施。“指导意见”的印发充分体现了党和国家对加快发展残疾人事业的高度重视,为加快推进“两个体系”建设、推动残疾人事业又好又快发展提供了重大机遇,广大残疾人的全面康复需求将不断得到满足。