手机移动社交网络的用户研究*

乔歆新 ,朱吉虹 ,沈 勇

(1.浙江工业大学工业设计系 杭州310023;2.浙江工业大学视觉传达与多媒体系 杭州 310023;3.深圳腾讯科技有限公司 深圳518057)

1 引言

手机移动社交网络是指通过手机载体形成的社交网络,同互联网的虚拟空间有很多相似之处。如果说相对于现实世界的人际交往,互联网空间的特点是交往性、超越时空限制和匿名性,那么手机移动社交网络空间的特点是交往性、超越时空限制和实名制。在大多数情况下,一个手机号码往往是对应一个固定的个体。因此,手机移动社交网络、互联网虚拟空间和现实世界的社会结构一起构成了人们的社交网络空间。最新关于社交网络的实证研究指出,利用手机通信技术获取大型的社交网络数据是一种经济、可行和有效手段。社交网络分析在于揭示人际互动的模式,通过描述和测量行动者之间的关系以及通过这些关系流动的各种有形或无形的东西,如信息、资源等,来分析个人生活的重要特征。研究者认为个人生活在很大程度上依赖于自我是如何与广泛的社会关系网络相联系的,而个人、群体或组织的特性在很大程度上取决于其内部或外部网络结构的模式。

以往大多数研究普遍利用社会影响(social influence)或主观规范(subject norm)来探讨群体或社会关系对手机用户的影响作用。随着社交网络相关研究的开展,仅仅使用社会影响、社会压力或者主观规范来研究群体水平对个体行为的作用将不再是充分和合理的。比如研究者普遍发现,青少年更多地使用手机,而青少年的社交网络易变化性(即频繁地建立和中断社会关系)被认为是青少年频繁使用手机的一个重要原因。研究者更发现,青少年大量使用手机邮件来建立和维持他们的社会关系。

弱关系假设的提出对社交网络分析产生了巨大影响。Granovrtter认为,社会关系是指人与人、组织与组织之间由于交流和接触而实际存在的一种纽带关系,这种关系与传统研究中的人们属性和类别特征的抽象关系(如变量关系、阶级阶层关系)不同。他首次提出了“关系力量”的概念,将关系分为强和弱,并认为强弱关系在人与人、组织与组织、个体和社会系统之间发挥着根本不同的作用。强关系主要用于维持群体、组织内部的关系,而弱关系则用于建立群体、组织之间的关系。他从4个维度来测量关系的强弱:一是互动的频率,互动的次数多为强关系,反之则为弱关系;二是感情力量,感情较深为强关系,反之则为弱关系;三是亲密程度,关系密切为强关系,反之则为弱关系;四是互惠交换,互惠交换多而广为强关系,反之则为弱关系。在此基础上,进一步提出了"弱关系是信息桥"的假设:强关系是在性别、年龄、教育程度、职业身份、收入水平等社会经济特征相似的个体之间发展起来的,而弱关系则是在社会经济特征不同的个体之间发展起来的。因为群体内部相似性较高的个体所了解的事物、事件经常是相同的,所以通过强关系获得的信息往往重复性很高。而弱关系是在群体之间发生的,由于弱关系的分布范围较广,它比强关系更能充当跨越其社会界限去获得信息和其他资源的桥梁,可以将其他群体的重要信息带给不属于这些群体的某个个体。

亚洲研究者的研究结果不支持弱关系假设。边燕杰指出,在中国的经济体制和社会文化下,个人网络主要用于获得分配决策人的信息和影响而不是用来收集就业信息。换而言之,中国社会的个人网络,无论是强网络还是弱网络,其主要作用都是提供人情或影响力,信息只是人情的附加产品。因此求职者即使获得了信息,如果没有对关系的决策人施加影响,也有可能得不到理想的工作。在工作分配的关键环节,人情关系的强弱差异十分明显。但对于多数人来说,他们并不能和主管分配的决策人建立直接的强关系,必须通过中间人建立关系,而中间人与求职者和最终帮助者双方必须是强关系。反之,如果中间人与双方的关系弱,中间人和最终帮助者未必提供最大限度的帮助。因此,强关系可以充当没有联系的个人之间的网络桥梁。

手机网络同样也是社交网络,既具有更少交往成本,更多联系次数,更便捷信息传递等特点,也具有更低建立关系成本,更多关系建立机会以及更广的社交网络规模等特性。因此,本研究基于社交网络的弱关系和强关系理论,对中国社会背景下大学生手机用户的移动社交网络进行探索,以明确其社交网络特性。

2 方法

2.1 用户

本研究采用随机抽样方法,以用户实际使用手机的时间≥0.5年为标准,从北京、上海、杭州和宁波4个地区的高等院校中随机抽取获得大学生手机用户样本。对上述用户群体发放问卷1 000份,回收问卷910份,有效问卷741份,进入统计分析:研究样本由男300人和女441人构成,其平均年龄为20.0岁(男 19.9岁,女20.1岁),平均使用手机时间为2.65年(男2.4年,女2.9年)。有效问卷的手机使用时间均超过0.5年符合筛选标准。

2.2 测量工具

本研究采用自我中心网络的提名法。这种测量技术是从自我引出一个人员名单,确认自我被提名者之间的关系,并评价双方的亲密程度,数字1~5表示不同的程度,1代表很不亲近,5代表很亲近。本研究还参考Treadwell等人编制社会网问卷(social networks inventory,SNI),将社会网络提名分为个体和集体两个维度。根据上述数据,本研究将重点分析自我中心网络的三个方面:规模,指社会网络的构成数目;关系类型,指社会网络构成中的各种关系类型;亲密度,指与社会网络中有重要影响力的人或物的关系的亲密程度,是社会网络关系力量(即关系类型之间的强弱联系)的重要指标之一。

2.3 统计分析

本研究采用SPSS14.0进行描述性统计分析和t检验。

3 结果

3.1 手机用户移动社交网络规模

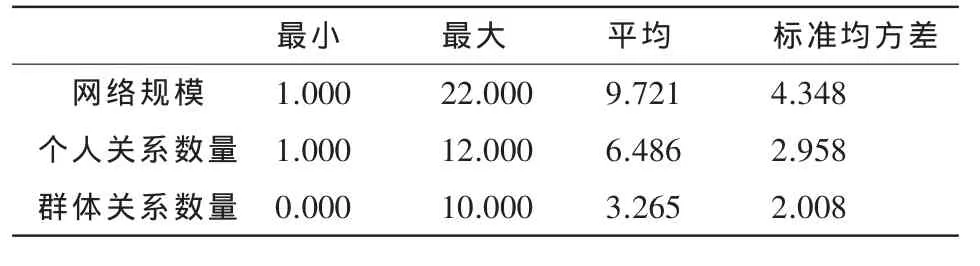

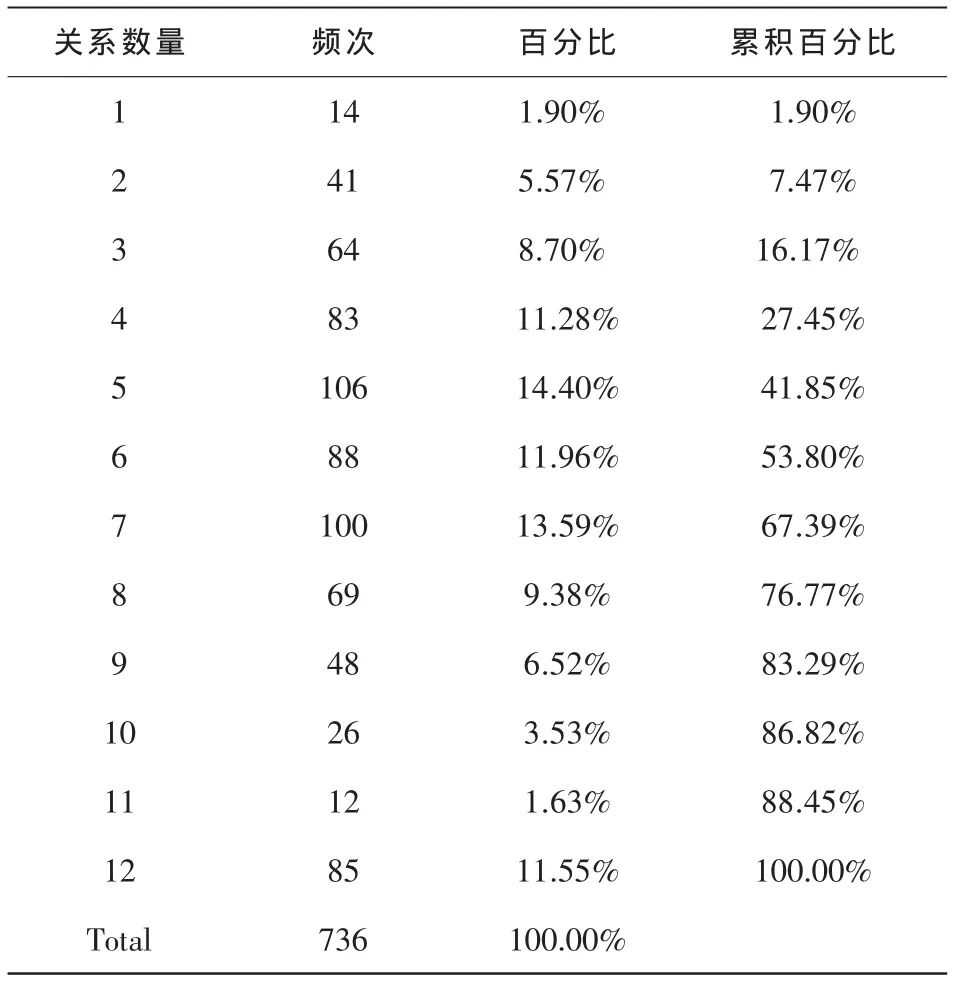

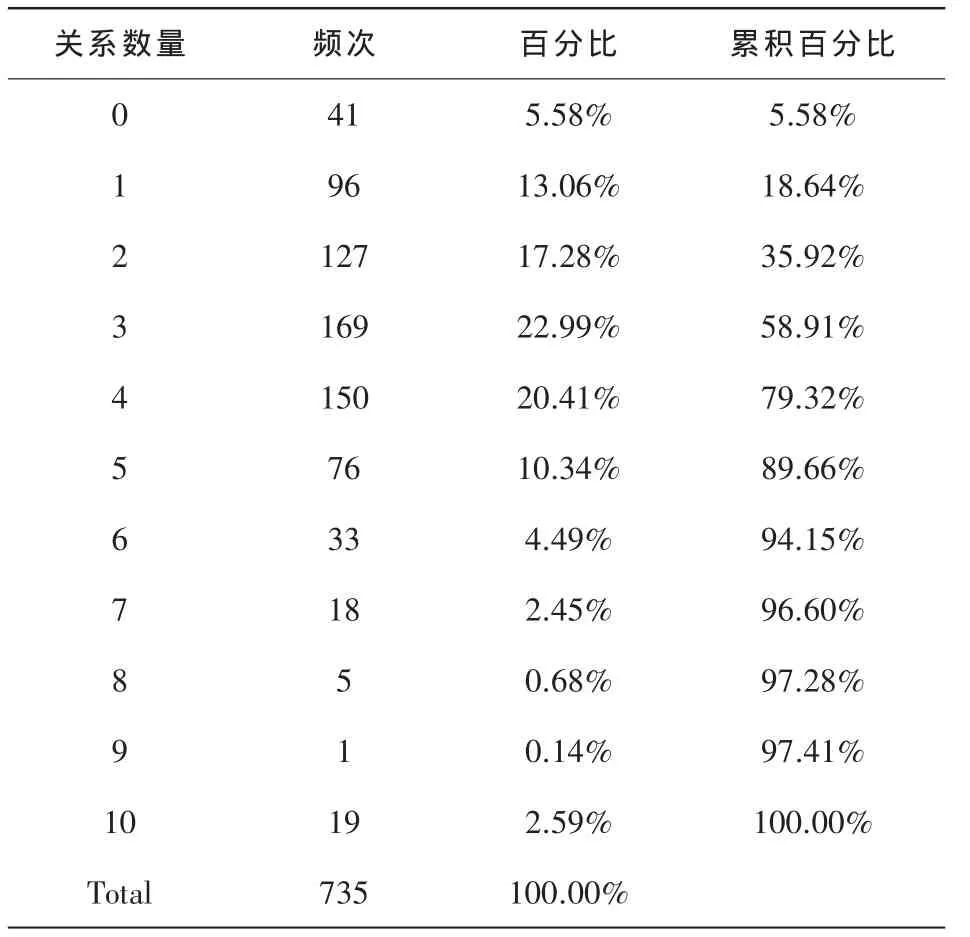

表1显示,大学生手机用户的网络关系数量平均为9.7个,其中个人类型数量平均为6.5个,即认为大学生拥有6.5个具有重要影响力的对象或关系。表2显示,67.39%的大学生拥有7人以内的关系;群体类型数量平均为3.3个,即认为大学生加入3.3个具有重要影响力的团体。表3显示,79.32%的大学生参加4个以内的团体。因此,可以认为大学生自我中心网络平均为6~7人,3~4个团体。

3.2 关系类型

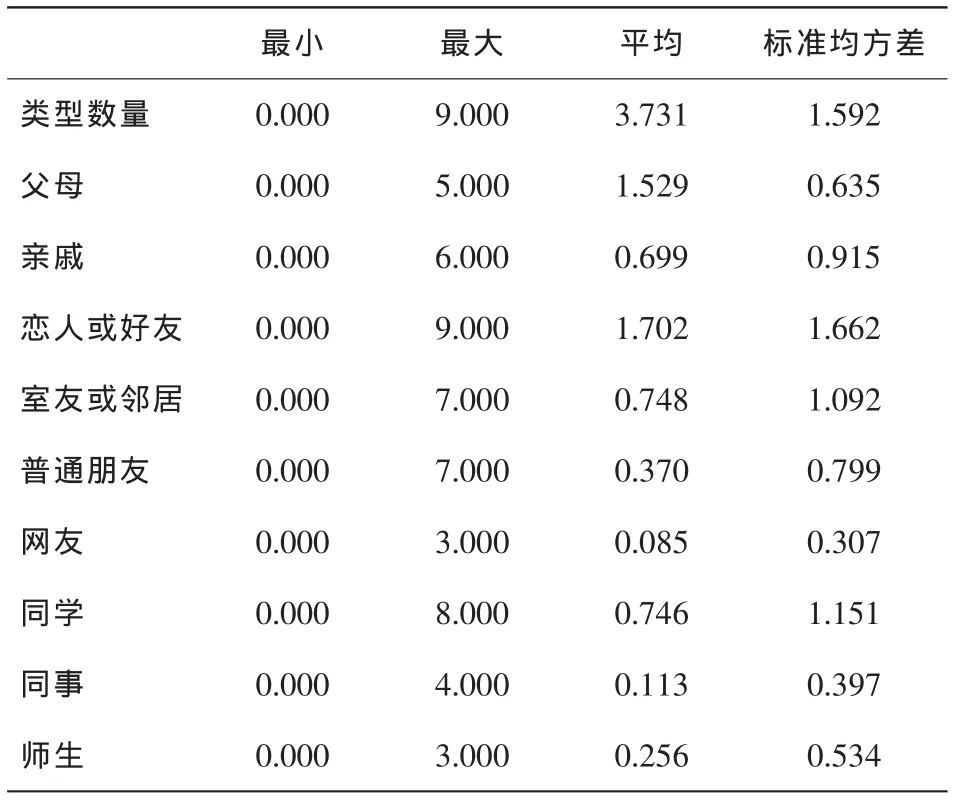

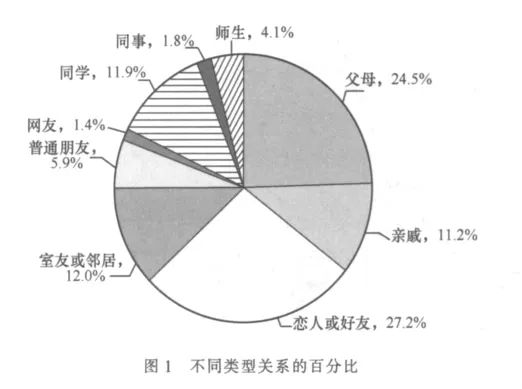

与网络数量高度相关的是关系类型数量。关系类型数量与网络关系数量的角度不同,从另一个侧面反映了人们对社会资源的拥有程度。一般而言,一个人的自我中心网络中的关系类型越多,即角色关系越分散,则说明这个人的社会资本越丰富,因为不同角色的关系可以代表不同信息和功能。反之,如果他的自我中心网络的成员仅仅有单一角色构成,该单一角色可能发挥多种功能,则说明其社会资本相对贫乏。表4显示大学生手机用户的关系类型数量平均为3.7,说明大学生自我中心网络关系数量是3~4种类型,而表5显示,73.01%的大学生拥有4种以内的社会网络关系类型。图1显示最常见的5种社会网络类型依次为恋人或好友、父母、室友或邻居、同学以及亲戚。

表1 社会网络规模

表2 个人关系数量频次分析

表3 群体关系数量频次分析

表4 不同关系类型数量

表5 关系类型数量频次分析

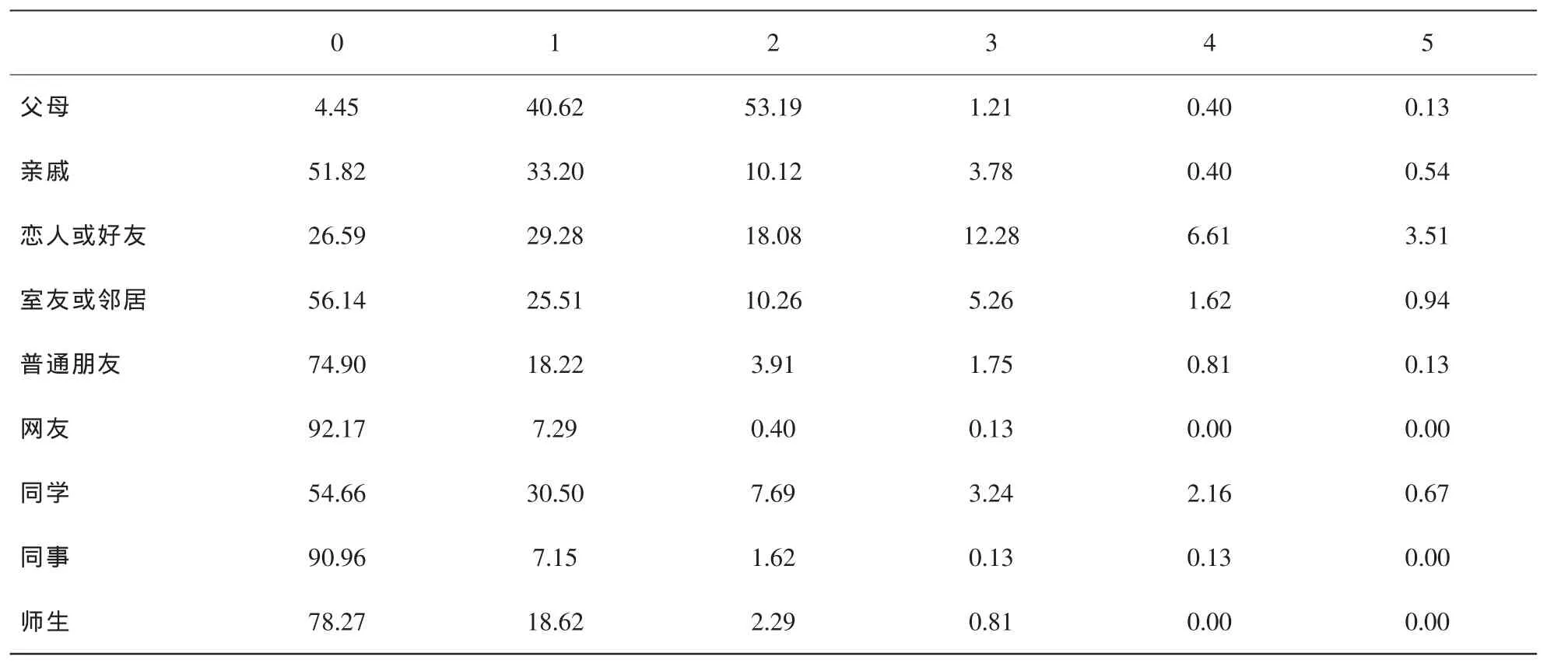

表6 不同关系类型的不同数量百分比(%)

父母平均为1.5人,表6显示4.5%的大学生没有提及父母,40.62%的大学生提及父母中的一方,53.19%的大学生提及父母双方,因此有93.81%的大学生将父母作为社会网络中有重要影响力的关系;亲戚平均为0.7人,51.8%的大学生没有提及亲戚,43.3%的大学生提及1~2名的亲戚;恋人或好友平均为1.7人,26.6%的大学生没有提及恋人或好友,47.4%的大学生提及1~2名的恋人或好友;室友或邻居平均为0.7人,56.1%的大学生没有提及室友或邻居,35.8%的大学生提及1~2名的室友或邻居;普通朋友平均为0.4人,74.9%的大学生没有提及普通朋友,22.1%的大学生提及1~2名的普通朋友;网友平均为0.1人,92.2%的大学生没有提及网友,7.7%的大学生提及1~2名的网友;同学平均为0.7人,54.6%的大学生没有提及同学,38.2%的大学生提及1~2名的同学;同事平均为0.1人,91.0%的大学生没有提及同事,8.7%的大学生提及1~2名的同事;师生平均为0.3人,78.3%的大学生没有提及师生,20.9%的大学生提及1~2名的师生。

3.3 亲密程度

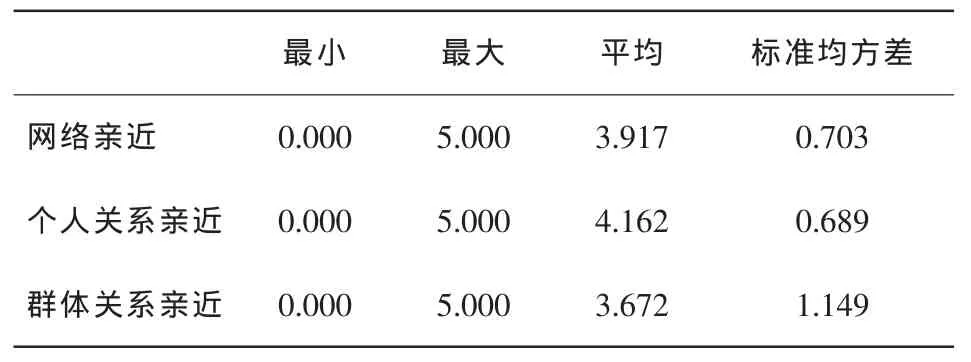

表7显示,大学生自我中心网络的亲近程度平均为3.9,其中与个人网络的亲近程度平均为4.2,与群体的亲近程度平均为3.7。

根据弱关系和强关系理论,我们将个人关系中的父母、亲戚以及恋人或好友定义为强关系类型,其余6种类型为弱关系类型。推测强关系和弱关系在网络规模和亲近程度上有显著差异。检验结果(见表8)证实我们的假设,强弱关系分组无论在网络规模(p<0.001),还是在亲近程度(p<0.001)都存在显著差异。强关系的网络规模显著高于弱关系;强关系的亲近程度显著高于弱关系。

4 讨论

大学生手机用户社会网络的网络规模平均为9.7,其中个人关系网络为6~7人,群体关系网络为3~4个,关系类型数量为3~4种。最常见的5种社会网络类型依次为:恋人或好友、父母、室友或邻居、同学以及亲戚。进一步分析可以发现:家族网络关系,即父母和亲戚,占35.7%;朋友网络关系,即恋人、好友、普通朋友和网络,占34.5%;日常网络关系是指日常生活中经常接触的人群,比如室友、邻居、同学、同事和老师等,占29.8%,可见大学生的社会网络主要由以上三种类型构成。家族网络被认为是中国社会的基础,中国传统社会结构的中心。费正清在分析中国社会的本质时指出,中国的社会单元是家庭而不是个人,本研究的结果发现,即使是当代大学生群体的社会网络中家庭、家族的网络仍然占首要地位,支持以往对中国社会的研究。

表7 亲密程度

表8 强关系和弱关系在网络规模和亲近程度上的t检验结果

随着社会制度发展、人们文化价值观念的变化,中国传统社会网络是否随之变化?对比传统中国社会家族网络的核心地位,本研究结果显示大学生社会网络三足鼎立的格局,即朋友网络和日常网络比重明显地上升。日常网络关系可以按照共同的工作生活地点和共同的工作任务来界定,因而有其空间特性;而朋友网络关系则相对不那么明确。有研究认为,朋友的功能是特殊的而不是普遍的,朋友在情感支持和社交陪伴方面的功能比其工具性支持方面的更重要,因而可以把具有深度的情感、同质性社会特性和特殊功能的关系看成是朋友关系。朋友网络和日常网络等非血缘关系在大学生社会网络中比重的上升,可能是由于以下几个原因:第一,社会交往机会的增加,大学校园为大学生提供更多的交往机会,比如各种社团活动和休闲娱乐场所,使得大学生群体可以在学习生活和家庭生活之外建立新的社会联系并且建立密切关系的可能性大大提高;第二,家庭制约减少,由于大学生普遍住在学校,甚至是远走他乡求学,因此以往家庭对其他关系的制约力就显著地下降;第三,维持社会关系的成本下降,成本收益理论认为,影响社会关系性质的另一个重要因素是社会关系成本。由于传统的人际交流以面对面的交流为主,因此把空间因素作为主要社会关系成本。而随着通信技术的发展,当代的大学生大量使用手机和互联网等方式进行人际沟通,因此随着沟通方式的多样化,维持社会关系的成本已经显著地下降,比如大学生在离开家乡以后,可以继续通过电话、即时通信工具等和以前的同学朋友保持联系等。

既往研究认为,青少年的社会网络是容易变化的,且通常由更多的弱关系组成。比如英国全国性调查研究发现,青少年更愿意选择非亲戚作为他们的亲密关系,而成年人的亲密关系中通常包括他们的亲戚。这可能是由于青少年时期,从初中升到高中,从高中升到大学,青少年的社会环境和社会情感需求都是经常变换的。环境变换为青少年提供了建立各种新的社会关系的机会,也增加保持原有社会关系的困难程度。而社会情感选择理论认为青少年社会网络易变化是由于青少年基于知识的获得而非情感稳定性来建立社会关系。按照这个假设,青少年更乐于建立大量弱关系社会网络,因为弱关系可以为他们提供更多接触不同社会团队的机会,从而允许他们接触到各种不同知识。与之相对的是,成年人更倾向于基于情感稳定性建立他们的社会网络,因而成年人的社会网络拥有更多强关系。本研究结果显示大学生群体的强关系数量要大于弱关系数量。笔者认为,这可能是由于随着通信技术的发展,沟通方式的多样化而导致维持社会网络关系成本显著地下降,因此大学生群体有可能既与新的社会关系进一步加深关系,又同时维持原有社会关系,因此本研究结果更支持青少年的环境变化以及情感需求变化的假设。对本研究结果的另一个解释是青少年的弱关系由于存在时间较短,而导致较少被研究发现。

1 Bian Y,Ang S.Guanxi networks and job mobility in China and singapore.Social Forces,1997

2 BukowskiW,Newcomb A.Stability and determinants of sociometric status and friendship choice: a longitudinal perspective.Developmental Psychology,1984,20(5):941~952

3 Burt R.Bridge decay.Social Networks,2002,24(4):333~363

4 Carstensen L,Isaacowitz D,Charles S.Taking time seriously:a theory of socioemotional selectivity.The American Psychologist,1999,54(3):165~181

5 Fischer C.To dwell among friends:personal networks in town and city.University of Chicago Press,1982

6 Granovetter M.The strength of weak ties.American Journal of Sociology,1973,8(6):1360

7 Katz J,Sugiyama S.Mobile phones as fashion statements:the co-creation of mobile communication’s public meaning.Mobile Communications:Re-negotiation of the Social Sphere,2005

8 Lambiotte R,Blondel V,Kerchove C,et al.Geographical dispersal of mobile communication networks.Physica a: Statistical Mechanics and Its Applications,2008,387(21):5317~5325

9 Ling R.Mobile communications vis-à-vis teen emancipation,peer group integration and deviance in Eds.The Ynside Text:Social,Cultural and Design Perspectives on SMS,2005

10 Lu J,Wang L,Yu C.Is TAM for wireless mobile data services applicable in China.In:International Journal of Mobile Communications,Zhejiang,China,2007

11 Marsden P.Network data and measurement.Annual Review of Sociology,1990,16(1):435~463

12 Pahl R,Pevalin D.Between family and friends:a longitudinal study of friendship choice.The British Journal of Sociology,2005,56(3):433~450

13 边燕杰.找回强关系:中国的间接关系,网络桥梁和求职.国外社会学,1998(2):67~69

14 费正清,赖肖尔.中国:传统与变革.江苏:江苏人民出版社,1996