温阳疗法治疗糖尿病阳虚性便秘 35例临床观察

刘 乡

(广东省第二中医院,广东省广州市机场路 12号,510405)

糖尿病(Diabetes Mellitus,DM)是一种常见的代谢内分泌病,分原发性和继发性两类,以血糖升高和多种代谢紊乱为特征。糖尿病便秘是糖尿病胃肠自主神经病变的一个重要并发症,在糖尿病神经病变的患者中发病率达到 60%以上[1]。其病因为高血糖导致胃肠自主神经功能紊乱致胃肠蠕动无力、肠黏膜上皮细胞损伤、大肠敏感性降低、大肠排空减慢引起排便困难,或腹胀、腹痛。顽固性便秘是糖尿病早期发病信号之一,又是加重患者血糖不稳定的重要原因,也是引起失明、诱发心脑血管疾病发作的原因之一[2]。西医对此尚无特效药,多采用缓泻剂、胃动力药,对于严重便秘者采用定期灌肠或肛门直肠肌切断术,效果不够理想。笔者结合中医、针灸疗法用于临床,多有效验。报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 观察病例选择自 2006年 9月 -2009年 10月广东省第二中医院糖尿病专科门诊及住院糖尿病患者。60例患者以数字随机表法分为 2组。治疗组 35例,男 20例,女 15例;年龄 50 ~ 80岁,平均(58.5±2.4)岁;糖尿病病程平均(8.6±1.7)年,空腹血糖(8.2±1.8)mmol/L,合并便秘史 1.5~6年,平均(1.9±2.1)年。对照组 25例 ,男 14例 ,女 11例;年龄53 ~81岁,平均(57.6±2.7)岁 ;糖尿病病程平均(9.2±2.1)年,空腹血糖 (8.6 ±1.9)mmol/L,合并便秘史1.3~5.7年,平均(1.6±1.1)年。2组患者均有顽固性或间歇性便秘,伴不同程度的腹胀、不思饮食等症状,全部病例排除肠道病变和服用易致便秘的药物史。2组在性别、年龄、病程、空腹血糖等方面比较,差异无显著性意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 全部病例符合 1997年 7月美国(ADA)糖尿病诊断和分型 2型糖尿病诊断标准[3]。又有排便时间延长,每次排便间隔在 72h以上;或便质干结,甚则如羊屎或团块,排便费力,或大便并非干结而排出困难者。均经纤维结肠镜或钡剂灌肠等检查排除结、直肠器质性病变、习惯性便秘,并除外合并严重心、肝、肾疾病者。

2 治疗方法

2.1 治疗组 大黄附子细辛汤加减,药用大黄 6g,熟附子 12g,细辛 (后下 )4g,党参 15g,桃仁 12g,苦杏仁12g,肉苁蓉 12g,炙甘草 12g。腹胀者加枳壳、莱菔子各 10g;阴虚者加桑椹、女贞子各 10g。面色 白,疲倦乏力者,加白术 20g;色晦暗,舌有瘀点、瘀斑者,加桃仁至 24g;口干多饮者加葛根 12g、五味子 15g;睡眠较差者加酸枣仁 30g、郁金 10g。每日 1剂,分早晚 2次服,15天为 1个疗程。

2.2 对照组 苁蓉通便口服液(成份为蜂蜜、何首乌、肉苁蓉、枳实)口服,1次 10~20mL,1日 1次。睡前或清晨服用。15天为 1个疗程。

2组均按统一治疗标准控制血糖,包括饮食控制、运动疗法、口服降糖药或皮下注射胰岛素等,使空腹血糖维持在 5~7mmol/L,餐后 2h血糖维持在 9~11mmol/L,治疗 2个疗程后统计疗效。

3 结果

3.1 疗效标准 参照国家中医药管理局《中药新药治疗便秘的研究指导原则》中便秘的疗效评定标准[4]。临床治愈(大便每天 1次,停止治疗 1个月后,仍保持自发每天排便 1次);显效(治疗期间每天大便 1次,停止治疗后大便每天 1次,保持 1个月以上);有效(每 1~2天排便 1次,无明显排便困难 1个月);无效(治疗前后无变化,或停止治疗即复发)。

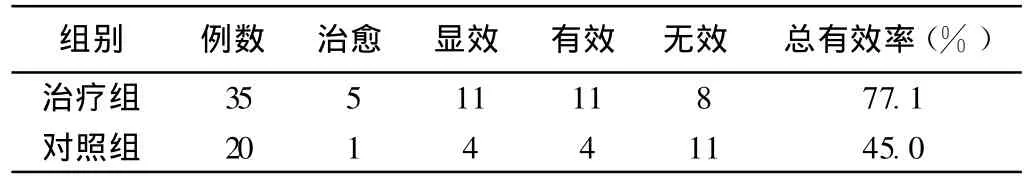

3.2 2个疗程后 2组疗效比较 见表 1。

表1 治疗 2个疗程后疗效比较

3.3 2组用药后出现副作用的情况 治疗组治疗 2个疗程后出现 1例腹泻,2例腹痛;对照组出现 3例腹泻,3例腹痛,1例头晕心悸,2例皮疹。

4 典型病例

患者某,男,58岁,2009年 3月初诊。患 2型糖尿病 9年,因用药不规范,血糖长期未得到很好控制,空腹血糖 11~17mmol/L,后改用胰岛素控制血糖。6年前开始便秘,每天需服用番泻叶或外用开塞露纳肛才有大便。近期便秘逐渐加重,服泻下药已无疗效。入院时,6~9天大便 1次,每天均有便意,但艰涩难排,伴面色 白,畏寒肢冷,腰膝酸软,小便频数,舌淡胖边有齿痕、苔白腻,脉沉迟。中医诊断:便秘 (脾肾阳虚)。药用大黄 6g,熟附子 12g,细辛(后下)4g,党参15g,桃仁 12g,苦杏仁 12g,肉苁蓉 12g,炙甘草 12g。水煎分 3次内服,当日解便 1次,次日再行。上方依症加减调服 10剂后,大便每天 1次。继续治疗 1周后停药,嘱每晨空腹饮温白开水 500mL,按时排便,加强运动,继续胰岛素治疗糖尿病。复查 FBG 6.7~7.7mmol/L,周身瘙痒基本消失,保持大便每天 1次。此后间歇服用该方,随访便秘未再发。

5 体会

现代医学认为糖尿病性便秘,临床上还应综合治疗,积极控制血糖,尽可能使血糖达到理想范围。增加体力活动,加强腹肌锻炼,避免久坐少动,合理饮食,适当多食富含纤维的食物,避免辛辣之品,养成定时排便的习惯。中医学认为糖尿病性便秘的病机主要为阴津亏损,燥热偏盛。随着病程的发展导致气阴两伤、津亏肠燥、瘀血阻络。病变脏腑以肾为关键。肾精不足,不能化阴生津,元气不足,气不化津,血络瘀阻,津难通行,致使津液不能内渗大肠以润肠燥而发生便秘[5]。《黄帝内经》曰:“二阳结谓之消。”张仲景《金匮要略》云:“消谷引食,大便必坚,小便即数。”李杲《兰室秘藏》亦云:“口干舌燥,小便频数,大便闭涩,干燥硬结。”戴思恭《秘传证治要诀》云:“三消,小便既多,大便必秘。”《杂病源流犀烛》曰:“肾主五液。津液盛,则大便调和。”临床证实,糖尿病性便秘确由阴液亏虚,胃肠结热,热耗津伤,肠失濡润所致,而便秘日久,必伤血耗气,阴血亏虚则无水行舟,气虚则传导无力,便秘更甚,大便燥涩,日久生瘀,血瘀则气滞,终至虚实错杂,而成难治之症[6]。

糖尿病属中医的“消渴病”范畴。糖尿病之便秘病机复杂,大凡饮食不节,致脾胃运化失职,积热内蕴,化燥耗津;五志过极,郁热伤津;劳欲过度,耗损阴津致阴虚火旺,上蒸肺胃,灼伤津液,肠道失润。肺与大肠相表里,肺之燥热下移大肠;胃与肠相依,胃热亢盛,下传大肠,燔灼津液,大肠热盛,燥屎内结。消渴病迁延日久,阴损及阳,可见气阴两虚或阴阳两虚,而以阳虚型便秘为多见。依据中医学“腑病以通为用,腑疾以通为补”“秘而不通,通而不秘”的学术思想,结合糖尿病性便秘的病机特点,治疗以扶正为先,缓缓图之,否则难求速效。《兰室秘藏◦大便结燥门》:“大抵治疗,不可一概用巴豆、牵牛之类下之,损其津液,燥结愈甚,复下复结,极则以至引导于下而不通,遂成不救。”或滋阴或益气或温阳之法,在辨证的基础上以润下、缓下为宜,不得一见便秘,便用大黄等,以防愈下愈结。

本方以大黄附子细辛汤为基础方,方中附子大辛大热,温阳去寒为君药;大黄开闭泻结、通便攻积,为臣药;大黄借附子之大热,其寒性祛而走泻之性得存;细辛辛散温通,既助附子温里散寒而止痛,又可宣通阳气,有提壶揭盖之用;党参培土生金,助脾运化;苦杏仁宣肺通便,肉苁蓉入肾、大肠经,补肾益精,润燥滑肠,治血枯便秘;桃仁入肝、大肠经,破血行瘀,润燥滑肠,主治血燥便秘,故可化瘀通络,疏通气血,调整津液分布;肉苁蓉以振奋肠中之气,有微温通达之意;枳实苦寒下气,有加强肠道蠕动作用。本方在临床久用、多用无碍,可根据患者体质及便秘情况灵活取舍。治疗过程中,对照组脱落 5例,最终 20例纳入统计。

[1]舒涛.中医药治疗糖尿病便秘研究进展.辽宁中医药大学学报,2008,(9):30-31.

[2]柯美云,陈寿坡.胃肠症状的病理生理[M].北京:科学出版社,1991:612-613.

[3]解学孑.糖尿病性周围神经病.中国实用内科杂志,1991,11(6):285-287.

[4]国家中医药管理局.中药新药治疗便秘的研究指导原则[S].中药新药临床指导原则第一辑:131.

[5]周叔平.试论糖尿病气虚为本.新中医,1999,31(2):S-6.

[6]李先荣,董彦敏,程林忠,等.黄芪多糖冲剂治疗 2型糖尿病的临床研究.山西中医,1995,11(1):16.