宜万铁路隧道复杂岩溶及断层处理技术

申志军

(铁道部宜万铁路建设指挥部,湖北恩施 445000)

宜万铁路隧道复杂岩溶及断层处理技术

申志军

(铁道部宜万铁路建设指挥部,湖北恩施 445000)

宜万铁路是目前国内外已建和在建工程中岩溶及岩溶水最发育、最复杂的工程,其中,野三关等5座隧道岩溶及断层处理又最为复杂。野三关602溶腔、大支坪990溶腔、云雾山617组合溶腔、马鹿箐978溶腔、齐岳山F11断层等工程难点的处理措施主要有:建立水文观测来分析降雨、水量、水压之间的关系;超前地质预报特别是钻探判断溶腔规模;建立避险预警系统和视频监控,对相邻洞室进行封堵,规划泄水线路,将潜在的工程风险转化成工程措施;针对不同溶腔特点采用释能降压与加固注浆、管棚等措施相互组合,对高压富水断层采用排堵结合,采取信息化跟踪注浆工艺,效果较好;结构处理中对开挖线以外一定范围内的空腔回填混凝土,加强初期支护和二次衬砌,对结构进行长期观测以判断其安全性。

宜万铁路;铁路隧道;复杂岩溶;释能降压;高压富水;施工

1 工程概况及难点

宜万铁路东起宜昌,西至万州,全长377km, 2004年元月开工,2009年12月10日全部隧道贯通, 2010年11月底将建成开通运营。

宜万铁路所经区域广泛出露碳酸盐岩地层,约占全线的75.3%,是我国岩溶最发育、最典型的地区之一。长期以来,该地区一直被视为工程建设的禁区,被路内外专家誉为世界级难题。

全线共有隧道159座,338km,其中91座为岩溶隧道,岩溶发育区段总长度239km。25座隧道施工中揭示大型溶腔,15座隧道施工中遭遇过水岩溶管道、暗河,产生突水、突泥。在岩溶隧道施工中,突泥量为1000m3到1万m3的发生过100余次;突泥量为1万m3到10万m3的发生过10余次。瞬间突水突泥总量超过10万m3的发生过7次。

岩溶地质最复杂的隧道为野三关、大支坪、云雾山、马鹿箐、齐岳山隧道等5座,在施工过程中,遭遇了罕见的地质灾害。

2 马鹿箐隧道978溶腔

2.1 溶腔情况及规模

马鹿箐隧道全长7879m,隧道最大埋深660m。地表岩溶强烈发育,断层、漏斗、落水洞、地下暗河、溶腔、溶槽、溶管星罗棋布。难点为978溶腔。

978溶腔共发生19次大型突水突石灾害,突水总量约401万m3、突泥突石约18.3万m3。其中出口突水突石4次,进口泄水洞突水突石15次。

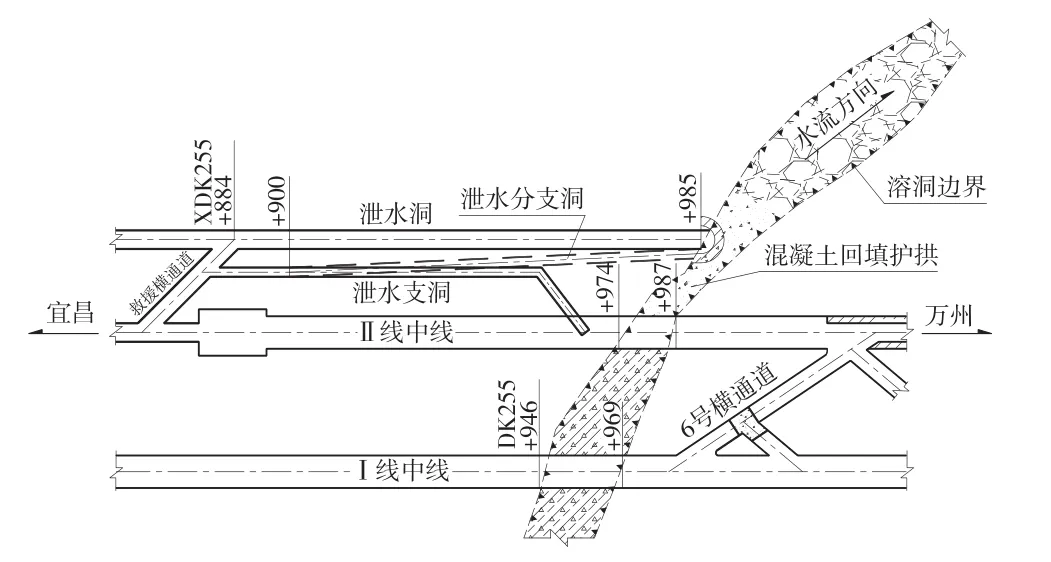

根据正洞、平导、排水洞、排水支洞、高位支洞及Ⅰ线、Ⅱ线隧道的钻探和开挖揭示,溶腔纵向长12~23.5m(Ⅰ线长 23.5m、Ⅱ线长 12m、排水洞长16.5m),见图1和图2,横向在Ⅱ线左边墙外侧发育大于400m,向下发育至隧底以下约11m,拱顶以上发育约25m。

图1 马鹿箐隧道978溶腔平面示意

图2 马鹿箐隧道978溶腔横断面(单位:m)

978溶腔岩溶水主要通过管道径流至溶腔,岩溶水在汇集过程中,除在978溶腔附近产生聚集外, 978溶腔外岩溶发育部位也可能产生聚集;由于降雨的间歇性、降雨组合强度的变化,溶腔充填物在地下水不同压力、流速的作用下产生疏通、淤积,形成反复突(涌)水。岩溶水对降雨的响应时间4~38h,岩溶水的峰值滞后时间10~51.5h,岩溶水到达峰值后流量衰减到降雨前水平的时间为9~88h。

2.2 溶腔处理

2.2.1 抢险措施

采用洞外向洞内注浆封堵的方案,在高出隧道顶350m的山坡上向平导内灌注水泥浆施作止水塞,以隔断溶腔水源。洞内进行抽水、清淤,逐个封堵横通道,再抽水、清淤。

2.2.2 超前预报及水文观测

(1)超前地质预测预报

施工中采用了地震反射波法、地质雷达、红外线探测仪等物探手段,采用有效钻距可达350m的国内先进钻机,进行长距离超前地质探孔。

(2)水文观测

2006年1月以来,一直坚持对龙潭、蝌蚂口、隧道进出口等多个水文观测点位以及洞外降雨情况进行3个水文年长期不间断水文观测。并得出了枯水季节是处理富水溶腔的黄金季节的基本结论。

2.2.3 泄水措施

978溶腔泄水及释能降压具体实施分三阶段四期进行:泄水不泄泥(泄水洞、平导钻孔泄水)、泄水支洞方式及在高位直接揭示溶腔、低位直接揭开溶腔方式。在泄水洞逼近溶腔时采用“钻孔排水降低水压、高位支洞揭通溶腔”的排水方案,进行了四期泄水工程,在四期泄水的最后阶段,确定了溶腔爆破揭示放水放泥释放能量的技术方案。

2.2.4 处理措施

在泄水洞逼近溶腔时采取“钻孔排水降低水压、高位支洞揭通溶腔”的四期泄水方案后,在泄水支洞内增设了泄水分支洞,确保运营期间隧道结构安全;Ⅰ线溶腔采取超前预支护、加强支护、分部开挖通过,Ⅱ线溶腔段采取盖挖逆筑法通过。

(1)泄水分支洞

为保证运营期间隧道结构安全,保持泄水洞排水通畅,泄水洞进水口设置混凝土围堰,采用塔式进水,保证溶腔低水位情况下排水通畅、并在泄水洞内设置型钢混凝土拦污栅,防止块石冲入泄水洞。增加泄水分支洞,泄水分支洞进水口处设置型钢混凝土拦污栅,与泄水洞在空间上形成低、中、高位分区泄水,保证溶腔排水通畅。

(2)Ⅰ线溶腔段

DK255+925~DK255+976段采取“帷幕注浆+拱墙大管棚+小导管超前预注浆”超前支护加固溶腔体,采用加固圈5~8m的帷幕注浆加固溶腔充填物,拱墙设置密排超前φ108mm大管棚、φ42mm超前小导管等超前预支护,初期支护采取间距为50cm的I20b型钢拱架(溶腔段双层)、30cm厚锚喷钢纤维混凝土。采用三台阶分部开挖工法,钢筋混凝土二次衬砌的加强型隧道结构,隧底采用桩基础跨越。

(3)Ⅱ线溶腔段

通过Ⅱ线出口向溶腔内泵送回填混凝土,在隧道拱顶形成混凝土护拱,采用盖挖施工。

采用小导管超前预注浆超前支护加固溶腔体后,采用同Ⅰ线隧道的开挖、支护、隧底处理措施。

3 云雾山隧道526和617组合溶腔

3.1 溶腔情况及规模

云雾山隧道全长6640m,隧道最大埋深800m。施工中共揭示和产生较大影响的岩溶11处,发生较大规模的突水突泥9次,突泥累计7万 m3。难点是“526”和“617”组合溶腔。

2008年7月 21日,云雾山隧道出口 DK245+ 645掌子面超前探孔时发生突水涌砂,造成Ⅰ线淹井935m,Ⅱ线淹井553m。

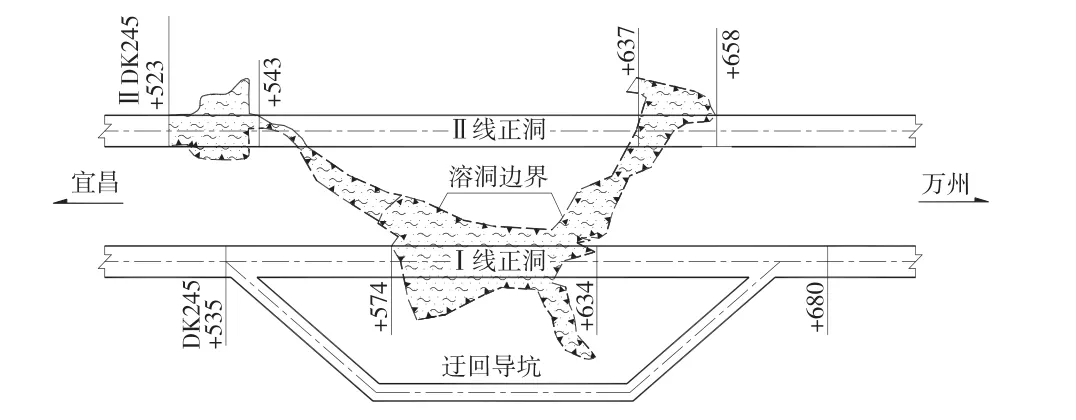

通过对4个掌子面的超前地质预报、放水试验、充填物特性分析、注浆试验及开挖揭示,溶腔规模为:在隧道范围内发育主要有3段,分别为Ⅰ线DK245+ 574~DK245+634段60m、Ⅱ线ⅡDK245+523~ⅡDK245+543段10m,ⅡDK245+637~ⅡDK245+658段21m,Ⅰ、Ⅱ线溶腔相互连通,见图3。

图3 云雾山隧道526和617组合溶腔群平面

3.2 溶腔处理

处理原则为“迂导绕行、释能降压、清护结合、综合治理”。

3.2.1 准备工作

(1)水文监测

设雨量观测点1个、涌水观测点3个、水压测试孔2孔。

(2)洞内外预警监控系统

建立声光报警系统、应急通信及电视监控系统、逃生通道及疏散标志、应急照明及供电系统、逃生装备和应急排水系统。

(3)洞内、外排水系统

对Ⅰ、Ⅱ线正洞间横通道采用C20混凝土全断面封堵,并在洞外新建了1.5km长的导流明渠,将溶腔涌水排至附近地表消水洞内。

排水路径:“617”溶腔群岩溶水→Ⅱ线正洞→横洞→导流明渠→地表消水洞。

(4)增设横通道、迂回导坑、排水洞

云雾山隧道出口Ⅰ线隧道探遇DK245+617溶腔后,在Ⅰ线DK245+535、DK245+710处向Ⅱ线增设横通道,为充分利用进口工区顺坡排水的有利条件,保证出口施工安全,在DK245+535~DK245+667段线路右侧设置一处长145m的迂回导坑,并增设1条排水洞。

3.2.2 释能降压

鉴于溶腔群连通性较好,Ⅱ线进口溶腔发育规模不大,充填物较少,为充分利用进口顺坡排水、施工干扰小的有利条件,在ⅡDK245+525掌子面采用爆破揭示溶腔,释能降压的处理方案。

2008年11月25日,ⅡDK245+525掌子面实施控制爆破,直接揭示溶腔。爆破后,溶腔填充物与岩溶水一起涌出,15min后溶腔水到达横洞口,峰值水位达到100cm,持续2min后水位下降至10cm。横洞口总涌水量约7422m3(部分涌水通过横洞口有一溶腔口流入DK242+852大溶腔),溶腔突出泥沙堆积正洞200余m,突出物以泥沙为主,局部夹块石,最大直径达1.8m。溶腔爆破后,拱顶以上为空溶腔,有一股常流水200m3/h (随降雨增大)从ⅡDK245+523上方流出。

ⅡDK245+526溶腔爆破7h后溶腔群其余各溶腔水压均降至零,除ⅡDK245+523上方常流水及ⅡDK245+640左边墙处约10m3/h出水点外,其余各溶腔处已无水。在各项安全保障措施下,对各掌子面前方溶腔直接爆破揭示,逐段清淤、稳步掘进。ⅡDK245+526溶腔揭示后掌子面见图4。

图4 云雾山隧道ⅡDK245+526溶腔揭示后掌子面

3.2.3 结构处理

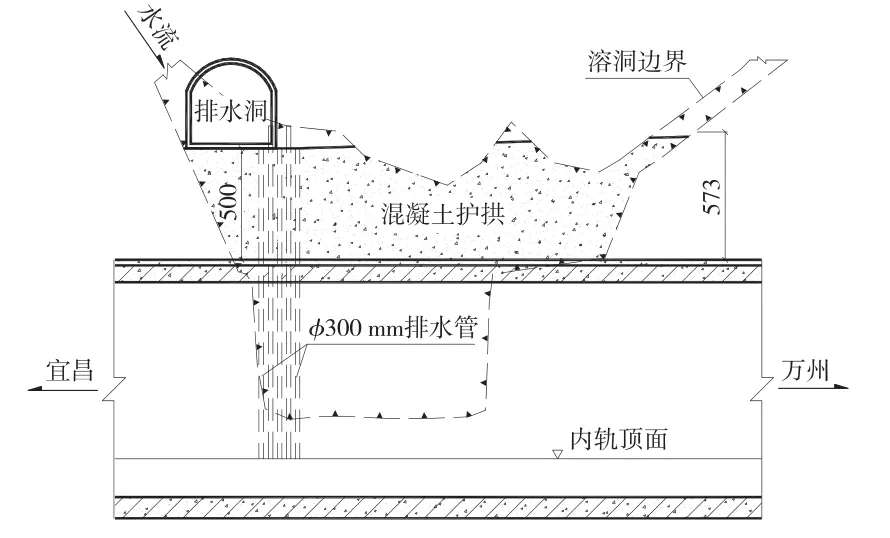

溶腔及岩溶裂隙,初期支护25cm厚C20网喷混凝土,内置I18或I20型钢架,二次衬砌采用75cm厚C35防水钢筋混凝土,空腔采用混凝土回填,见图5和图6。

图5 云雾山隧道ⅡDK245+523~ⅡDK245+547段溶腔处理纵断面(单位:cm)

图6 云雾山隧道DK245+574~DK245+634段溶腔处理纵断面

4 大支坪隧道990溶腔

4.1 溶腔情况及规模

大支坪隧道长8789m,难点为990溶腔,DK132+ 900~DK133+030段遭遇大规模突水、突泥14次,最大涌水量实际达3万m3/h,突泥累计8万m3,最大水压1.2MPa。

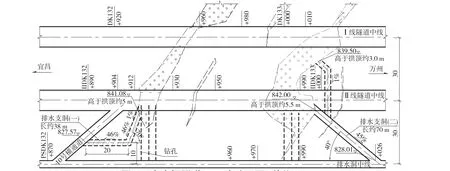

溶腔规模:Ⅰ线 DK132+947~DK132+957 (10m)、DK133+007~DK133+027(20m)段、Ⅱ线ⅡDK132+913~ⅡDK132+921(8m)、ⅡDK132+973~ⅡDK132+997(24m)段发育大型富水充填溶腔,见图7,沿层面及岩层走向发育,Ⅰ、Ⅱ线溶腔连通,溶腔在拱顶以上发育高度大于20m、隧底以下发育深度为8~18m、线路左侧发育宽度大于20m、线路右侧尖灭于排水洞左边墙。“+990”溶腔发育于三叠系嘉陵江组灰岩中,地表为水谷坝洼地,向斜构造,岩溶和地下水发育,地下水流向由北东流向南西,排泄于野三河下游。地下水主要接受大气降水补给。

图7 大支坪隧道990溶腔平面(单位:m)

4.2 处理方案

借鉴云雾山隧道526和617组合溶腔释能降压的成功经验,990溶腔处理原则为“释能降压、超前支护、稳步掘进、综合治理”。

(1)准备工作

水文监测:设雨量观测点1个、涌水观测点14个及水压测试孔4孔。

洞内相邻洞室分隔:将990溶腔附近的横通道封堵,并设砂袋消能墙,减缓水流及淤积物的排放速度。

洞内外预警监控系统:在隧道内建立声光报警系统、应急通信及电视监控系统、逃生通道及疏散标志、应急照明及供电系统、逃生装备和应急排水系统。

排水系统:规划990溶腔内的地下水引排至排水洞排放。

(2)释能降压

掌子面爆破揭示溶腔:2008年12月16日对Ⅰ线隧道大里程掌子面实施爆破揭示溶腔,爆破后,未见大量地下水、充填物涌出,进洞查看后发现:该次爆破长度约3m,掌子面附近堆积灰岩洞砟,左侧为完整灰岩、右侧揭示溶腔,溶腔内充填软塑状黏土夹砂,具有一定的自稳能力,掌子面后方仅积聚少量地下水。然后对Ⅱ线大里程掌子面进行爆破揭示,实施释能降压。

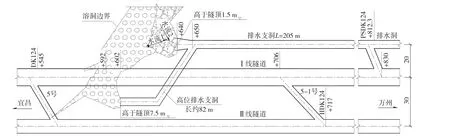

高位排水支洞爆破揭示溶腔:为确保施工及长期运营安全,在排水洞设置长约70m的排水支洞接通990溶腔排水,2009年6月9日排水支洞成功爆破揭示Ⅱ线990溶腔,见图8。

图8 高位排水支洞揭示溶腔口

(3)结构处理

对溶腔充填物段采用双层3.5m长的φ42mm小导管或φ32mm自进式注浆锚杆预支护。

溶腔及其影响段采用加强型复合式衬砌,溶腔、裂隙发育、破碎岩体段初期支护内置型钢钢架。

DK133+005~DK133+017溃口段采用“C20混凝土内嵌型钢骨架封堵墙、衬砌前利用预留孔注浆回填及抗水压加强复合式衬砌”的综合处理方案。

隧底处理采用调整板方案,并对调整板下5m范围充填物进行注浆固结。

5 野三关隧道602溶腔

5.1 溶腔情况及规模

野三关隧道长13833m,为全线最长隧道,难点为602溶腔,该溶腔先后5次发生大的突水突泥,累计突泥突石约11万m3,雨季期涌水量为13~16万m3/d,最大瞬时涌水89万m3/d,最高水压1.0MPa。

2007年8月5日,Ⅰ线隧道DK124+602掌子面突发突水突泥,突水量10万~11万m3/h,并伴有大量泥砂块石涌出,持续时间0.5h,突水15.1万m3,突出泥石5.35万m3。突水点附近约200m洞身基本被突出的块石、泥沙充满,距突水点500m处淤积泥沙厚度约3m。

溶腔规模:Ⅰ线DK124+582~DK124+605段穿越该高压富水溶腔,隧底发育范围为 DK124+582~DK124+602.5段、发育深度6~10m。其主要蓄水溶腔位于Ⅰ线左侧40m、上方100~150m附近,沿层面发育岩溶通道与3号暗河和水洞坪岩溶洼地相连通,最高灰岩含水层高出隧道200m以上。溶腔水源主要来自于溶蚀洼地地表降雨汇水区,与3号暗河有关的岩溶水和苦桃溪河水,见图9。

图9 野三关隧道602溶腔溶腔与隧道关系平面(单位:m)

5.2 处理方案

溶腔处理前,完成水文监测、钻孔排水、清淤等前期工程,溶腔处理经历了两个阶段,即前期准备阶段和方案实施阶段。

5.2.1 前期准备

水文监测:设雨量观测点1个、涌水观测点11个及水压测试孔4孔。

钻孔排水:在Ⅱ线向Ⅰ线溶腔部位设置30个φ110mm排水孔,实施排水降压。

清淤:逐步清理洞内的淤积物接近溶腔部位,清淤至DK124+694处后,停止清淤,对清淤面坡脚施作混凝土挡墙、预留排水管并进行安全监测。

排水支洞:在隧道左侧设置排水支洞,排水支洞施工至DK124+658时,超前地质预测预报发现存在大型溶腔,充填泥砂、富水,推测与溶腔突水点相连,施作3m厚混凝土封堵墙封闭,增设排水孔。

小里程开辟工作面:为实现两个方向对溶腔处理,在Ⅱ线增设横通道,602溶腔反向开辟工作面。

602溶腔处理原则为:“释能降压、超前支护、稳步掘进、加强结构”。

5.2.2 方案实施

(1)准备工作

在602溶腔及相关区域进行水文监测、洞内相邻洞室分隔、洞内外预警监控系统、排水系统等准备工作。

(2)爆破揭示

DK124+580掌子面爆破揭示溶腔:掌子面下半部分揭露溶腔,溶腔可见高度约2.7m左右,充填硬塑状褐色粉细砂,溶腔基本沿层面发育,横穿Ⅰ线掌子面,并斜向大里程、隧底、Ⅱ线方向发育,掌子面右侧充填物与灰岩交界处出现股状流水、水量约1000m3/d。1d后淤泥开始出现缓慢蠕动、又发生多次溜塌、突水突泥导致Ⅰ线140m、Ⅱ线130m被泥沙、块石充填。

排水支洞爆破揭示溶腔:爆破揭示后,发生突水突泥,导致整个排水支洞、Ⅰ线正洞内约300m范围被泥砂充填,清淤后,逐渐暴露出溶腔大厅,且水流畅通,基本消除了施工风险。602溶腔局部见图10。

图10 野三关隧道602溶腔局部

(3)开挖支护

Ⅰ线隧道溶腔段采用三台阶分部开挖法、并设置扇形支撑、横撑、因充填物溜坍等原因造成的空洞,采用C25混凝土,2009年2月2日实现了上半断面贯通。

(4)溃口处理

2009年5月15日~16日连降大雨,造成溶腔段发生突水突泥突石,突出物以块石为主、夹杂部分泥沙,导致16m溶腔段已施作的初期支护、横撑及扇形支撑被破坏。

高位揭示溶腔:在既有排水支洞前方增设长82m的高位排水支洞,直接爆破揭示602溶腔,实施进一步的释能降压。揭示溶腔后,通过连续清淤清石排水,高位排水支洞水量逐渐加大,正洞各涌水点涌水量逐渐变小,见图11。

图11 野三关隧道排水支洞揭示溶腔口

注浆加固:在确保排水支洞、高位排水支洞排水畅通的前提下,DK124+578~DK124+598段采用超前注浆加固,拱墙加固范围为开挖轮廓外6m、隧底加固范围为开挖轮廓外4m,对隧底以下8m范围内的充填物、破碎围岩进行径向注浆加固。

开挖支护:拱墙采用φ108mm的超前长管棚注浆支护,管棚进入完整基岩长度不小于2m;其他溶腔部位、破碎岩体地段采用小导管预支护。溶腔段采用三台阶分部开挖法、并设置临时横撑闭合,影响段采用台阶法开挖。

增设排水洞:出口增设5700m排水洞,与排水支洞、高位排水洞相连,并引排全隧裂隙水。

6 齐岳山隧道

6.1 F11断层情况及规模

齐岳山隧道全长10528m,隧道最大埋深670m,隧道通过规模较大的断层15条,隧道累计遭遇溶腔171处,其中严重影响隧道施工的溶腔22个,隧道曾先后遭遇5次大型突水突泥,施工至F11断层处时,进口段已采用6级泵站抽排水,抽排水量已超过5200万m3。

F11断层为区域性断层,沿得胜场槽谷西侧分布,断层与槽谷走向基本一致,见图12,断层及影响带范围为平导PDK365+090~PDK365+359段269m和正洞DK365+085~PDK365+353段268m。断层带岩性成分复杂,主要由灰岩、泥质灰岩、泥灰岩、断层泥、断层角砾岩、糜棱岩组成,胶结差;呈碎裂结构或角砾岩化,岩性软硬不均,裂隙发育、软弱破碎,尤其是上盘裂隙更为发育,导水能力强。超前钻孔实测最大单孔流量790m3/h,并伴有喷石现象,其余地段导水能力一般,钻孔水量一般在10~70m3/h,水压2.6MPa。降雨对水量、水位影响小。

图12 得胜场槽谷地形地貌

6.2 断层处理

该断层处理经历了两个阶段。

6.2.1 第一阶段

第一阶段处理原则“以堵为主、限量排放”。

平导:PDK365+367~PDK365+308段采取5~8m加固圈超前帷幕注浆预加固,拱墙设置φ108mm超前大管棚预加固。

2009年3月1日,施工至PDK365+313掌子面时,受断层不均一性的影响,在进行超前钻探时,掌子面发生突涌水,淤塞平导约374m,在确保安全的情况下,采取砂袋进行临时挡护,加强水量、水质观测,于PDK365+380附近线路左侧设置迂回导坑。

正洞:DK365+357.5~PDK365+327.5段采取7~10m加固圈超前帷幕注浆预加固地层,DK365+351~PDK365+333段拱墙采取φ108mm超前大管棚预支护,DK365+357.5~PDK365+333段采取加强型复合式衬砌结构,按照上述处理措施,施工至 DK365+ 333掌子面。

6.2.2 第二阶段

处理原则调整为“注浆加固、分水降压、快挖快封、加强监控、综合治理”。

(1)分水降压

为降低正洞和迂回导坑注浆施工中的水压,利用平导PDK365+313掌子面涌突水点进行分水降压。

在12号横通道内平导与正洞之间设置100m长的高位排水支洞,排水洞端头设置2.0m厚C25混凝土封堵墙,并预埋8~10个φ200mm孔口管。平导(迂回平导)以及排水支洞均设置为透水结构。

(2)注浆加固

平导(迂回平导):PDK365+090~PDK365+102采取超前探孔注浆封堵和开挖后5m径向注浆加固。

正洞:DK365+070~PDK365+090段采取超前探孔注浆封堵和开挖后5m径向注浆加固,DK365+ 090~PDK365+333段采用加固圈8m的超前注浆加固地层。

(3)结构处理

平导(迂回平导):PDK365+090~PDK365+102局部地段开挖前拱部采用φ42mm超前小导管注浆预支护;PDK365+102~PDK365+215段拱部采取φ76mm (或φ108mm)超前大管棚预支护;迂回平导YHDK0+ 000~YHDK0+045段拱部采取φ42mm超前小导管注浆预支护,YHDK0+045~YHDK0+177段拱部采取φ76mm(或φ108mm)超前大管棚预支护,管棚施工均不设置工作间,采取钻杆把管棚推至开挖轮廓线外。

正洞:DK365+090~DK365+333段拱部设置φ108mm(或φ76mm)的超前大管棚预支护并配合φ42mm超前小导管预支护,管棚施工均不设置工作间,采取钻杆把管棚推至开挖轮廓线外。

(4)支护结构

平导和迂回平导:PDK365+090~PDK365+215段、PDK365+367~PDK365+313段以及迂回平导YHDK0+035~YHDK0+177段均采用透水结构,迂回平导YHDK0+000~YHDK0+035段采取喷锚支护整体式衬砌。

正洞:DK365+090~DK365+317段采用加强型复合式衬砌结构,初期支护为30cm厚C25钢纤维喷射混凝土(设置 I20a型钢,间距0.5m),二次衬砌为65cm厚C40防水钢筋混凝土。

7 体会与思考

(1)富水充填性溶腔中0.1MPa的水压就可能造成突水突泥突石,其危害性及灾难性较大。

(2)复杂岩溶地段特别是长大隧道,需做好降雨量、水量、水压等项目的水文观测工作,富水溶腔与降雨量具有相关性。

(3)超前地质预报以物探、钻探相结合,遇到溶腔后,应以长、短钻探为主,探明溶腔边界及充填物性质和水压。

(4)溶腔处理过程中,需建立安全进洞条件、避险预警系统和视频监控系统,并增加了排水洞。

(5)溶腔处理的注浆和释能降压技术应根据现场具体条件选用,应贯彻将风险转变成工程措施的理念,将安全风险降到最低。

(6)断层处理的注浆应进行信息跟踪注浆,效果评价以过程评价和孔内摄像判断其效果,洞内管棚施工取消工作间。

(7)复杂岩溶及断层的处理需要建设单位牵头,设计、施工和监理单位既各负其责,又联合作业,共同攻关。

(8)选择5座隧道溶腔和断层段的典型断面进行结构安全监测,1年的监测数据表明结构目前是安全的。

[1] 关宝树.隧道工程设计要点集[M].北京:人民交通出版社,2003.

[2] 关宝树.隧道工程施工要点集[M].北京:人民交通出版社,2003.

[3] 张民庆,彭峰.地下工程注浆技术[M].北京:地质出版社,2008.

[4] 刘兆伟,张民庆,王树仁.岩溶隧道灾变预测与处治技术[M].北京:科学出版社,2007.

[5] 苗德海.宜万铁路隧道灾害及防治对策[J].铁道标准设计, 2007(7):96 -99.

[6] 殷怀连,苗德海.齐岳山隧道超前地质预测预报系统[J].铁道标准设计,2007(S1):208 -211.

U455.49

A

1004 -2954(2010)08 -0062 -06

2010 -05 -26;

2010 -06 -07

申志军(1971—),男,高级工程师,1996年毕业于西南交通大学地下工程与隧道工程专业,工程硕士。