一路向东

许 晴

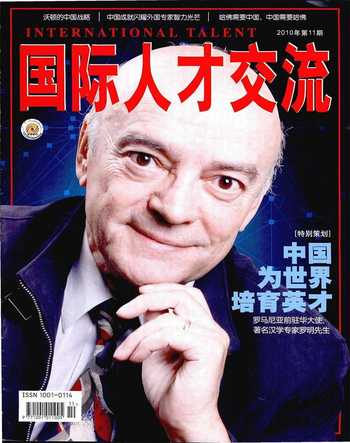

从1950年进入列宁格勒大学东方系学习中国文学专业算起,李福清的汉学岁月已经走过了整整60个年头。在这期间,李福清来访中国27次,出版了200余篇相关论著,为海外汉学研究与中俄文化交流作出了不可磨灭的贡献。

初识汉学,倾情十年

1949年李福清报考大学的日子,正值中华人民共和国成立之时。他十分希望这辈子有一次访问中国的机会,于是选择了列宁格勒大学东方系,学习中国文学专业。这样的决定,也许受到家中那位作为东方学家的伯伯的影响,也许出于对中国这个并不遥远却神秘非常的国度的天然好奇,也许来自俄罗斯数百年来积淀而成的从比丘林(俄罗斯科学院通讯院士,俄罗斯中国与东方学奠基人。自1808年至1822年,在北京居住达13年之久)到阿翰林(原名阿列克谢耶夫,俄罗斯著名汉学家,苏联科学院院士,是公认的汉学研究的权威)的汉学研究氛围。李福清就这样开始了自己为之奉献一生的汉学事业,他开始疯狂地搜集所能见到的一切关于中国的资料,购买一切有关中国的书籍。他常自嘲自己是“书呆子”,至今仍在将各种汉学著作源源不断地运回家。

李福清回忆起他刚开始学习汉语的时侯,那是大学开学的第一天,老师简单教了些汉语语法和如何使用字典,便让他们在整个大学一年级都在逐字逐句地“读”《三民主义》。一年下来,李福清把“帝国主义”“殖民地”之类的词背得滚瓜烂熟,可是一般生活用语一句也不会。恰好一次他在中文教研室里看到一个人,有点儿像汉人,可说话的味儿又不像。老师告诉他这是回族(东干)人,是19世纪回民起义失败后从甘肃与陕西到吉尔吉斯斯坦去的回族后代,至今说甘肃与陕西方言。得知这些,李福清决定暑期去这些东干人定居的地方学习汉语。有的老师劝他别去,怕那里的甘肃话影响了现在学的北京话,可李福清心想:就算是有甘肃话的味儿,也比列宁格勒味儿好。拿着父亲给的一笔钱,李福清在1951年的夏天坐火车来到当时苏联吉尔吉斯加盟共和国境内一个叫米粮川的回族村。

为了更好地学习汉语,李福清主动申请和当地百姓一起劳动,他被分配到了建筑队。李福清一辈子都忘不了当时他学习汉语的“民间的方法”。每到中午吃饭的时候,大伙就问:“学生,这叫啥呢”要是李福清回答说“知不道”(即当地方言中的“不知道”),那大家就说:“知不道就不给吃。明天知道,明天就给你。”就是这种“民间的方法”教会李福清说甘肃味儿的汉语。

也正是在中午吃饭学汉语的时候,老乡们开始乘着凉唱歌讲故事。李福清第一次听到《孟姜女哭长城》、《蓝侨担水》、《十岁朗》等曲子,便用俄文拼音记了下来。而诸葛亮、韩信、梁山伯与祝英台(当地人叫“男学生和女学生”)、薛平贵、薛仁贵等中国民间故事,更是深深地吸引住了李福清。可以说,李福清对中国民间文学的兴趣并非来自书本,而是来自米粮川的生活。

从米粮川回来之后,李福清便开始致力于研究中国民间文学,几年时间便成果斐然。除了得益于恩师们的教导,李福清的中国朋友们也给他提供了很多支持与帮助。1955年毕业之后,李福清来到苏联科学院高尔基世界文学所工作。初到莫斯科的他结识了中国留学生陈毓罴,两人也结下了一段跨国的深厚情谊。

当李福清着手研究《孟姜女》的故事时,搜集第一手材料成了大问题。陈毓罴先生建议他给中国每个省文联写信请他们代为搜集有关孟姜女的材料。不久,几乎每个省都寄来了许多新资料,有民歌、传说、地方戏曲和宝卷等,陕西省文联还专门派了两个人下乡搜集资料。此外中国民间文艺研究会的连树声先生和杨堃先生等人也大力提供援助。中国朋友们无私的帮助和支持令李福清难以忘怀。郑振铎先生1958年访问莫斯科时,李福清抱着一大堆孟姜女资料去请教他,郑先生见他有这么多资料,半开玩笑地说道:“就算我以文化部副部长的名义向各省文联要这些资料,他们也不一定寄。你李福清比我们中国的领导机关还管用,你几封信得到多少研究资料呀!”郑振铎先生鼓励李福清好好研究这些珍贵资料。1961年李福清在北京见到顾颉刚先生时,顾先生还请他把搜集到的孟姜女故事材料寄来用于编孟姜女资料集。利用这些材料,李福清于1961年完成了自己的副博士论文《万里长城的故事与中国民间文学的体裁问题》。第二年,他被调到刚成立的东方文学研究组,开始了新的研究工作。

不了情,坎坷路

尽管李福清在1959年之后已经几次来访中国,但短暂的出访远远不能满足他对这片浩瀚土地及其浩瀚的文化的求知欲与好奇心。1965年明底,搭乘一列满载苏联汉学家与留学生的火车,李福清从东欧平原上的莫斯科出发,穿越冰天雪地的西西伯利亚平原与辽阔苍茫的蒙古高原,向坐落于华北平原的北京进发。

李福清此行的目的原本是为自己新的专题研究《中国历史演义与民间文学传——三个小说(《三国演义》、《杨家将》、《岳飞传》)与传说《说书关系》搜集资料,进入北大中文系后,他接受了民间文学教研室段宝林教授的指导。也许在苏联研究时没觉得这个题目有什么问题,但是当来到中文系经过段老师的点拨后,李福清这才明白这个题目范围太大,以一己之力定无法完成,才有望洋兴叹之感。于是他将研究课题缩小为《<三国>与民间文学的关系》。

段老师热心地为李福清开出了书单,但当李福清兴致勃勃地来到图书馆时,却碰到些小小的钉子。为了更好地研究,李福清向工作人员询问《三国志鼓词》一共有多少本,图书馆工作人员只是回答:“很多。”这让李福清茫然不知所措,“很多”到底是多少?不得而知。过去了很久,李福清才弄清楚原来《三国志鼓词》一共是166册。除此以外,李福清还对编得“实在不怎么样”的目录耿耿于怀:《送老宋米》被放在“宋史类”,《人民诗人屈原》被放在“民间文学类”。令李福清记忆深刻的还有另外一件事:有一次在查阅资料时目录太多看不过来,李福清便询问图书馆管理员能不能明天再来,答案却是不可以。然而李福清自然有自己的对策。他问那位负责目录的工作人员:“你们支持不支持越南人民反对美帝国主义斗争?”工作人员说:“当然。”听到这个回答,李福清的底气更足了:“今天晚上越南留学生邀请我们参加反对美帝国主义的大会,如果我不能明天再查目录,我今晚就不参加大会,专门来查目录了。”没几分钟,这个问题得到了解答:李福清第二天可以继续来查阅他需要的目录。

从1965年8月到1966年7月,这10个多月的进修时光,让李福清获益良多。除了学到更多知识,他还结识了很多的朋友,更真切地感受到了中国的文化气息。他有时去天桥听说书,有时邀请同学去苏联大使馆看电影,或去城里的旧书店逛逛。进修期满后,这位远道而来的学子终于要回家乡了,但他的汉学生涯仍在继续。

百川东到海,西归续前缘

1966年7月17日,李福清带着在中国购买的100多公斤图书登上了开往苏联的火车。回国之后,他对进修期间搜集的材料继续进行研究,把以前写的200多页成果重新改写,花了3年多时间完成了700多页的俄文版论文。1970年,李福清的博士论文《中国历史演义与民间文学传统·口头与书本的<三国>》通过列宁格勒大学东方系的答辩,该论文于1970年底在莫斯科出版。30年后,李福清的研究成果由上海古籍出版社出版,更名为《<三国演义>与民间文学传统》。

李福清的汉学研究远比我们想象的更为广泛。在民间文学方面,李福清上世纪70年代几次去蒙古调查蒙古民间艺人拉胡琴讲唱中国的故事,研究中蒙文学关系,并发表了许多文章;1992年李福清在收到了台湾清华大学中文系的邀请后前往授课,并主持调查比较研究台湾原住民民间文学。在台湾的6年间,他写了不少研究台湾原住民神话的文章,并于1998年在台中用中文出版了《从神话到鬼话——台湾原住民神话故事比较研究》一书,还于2001年由社会科学文献出版社出版了增订本。

除了民间文学之外,李福清受到老师阿翰林的影响,对于中国年画十分感兴趣,为了完成“中国古典小说与民间年画”这一研究项目,李福清走访了世界上13个国家,搜寻了许多中国国内未被发现或未被重视的年画作品,并发表了一系列相关著述。自1964年与孟列夫在苏联《亚非人民》杂志上发表论文《发现未闻的(红楼梦>抄本》(即今天著名的“列宁格勒藏本手抄本《石头记》”)以来,李福清一直致力于寻访散失海外的中国古籍,成果斐然。另一方面,李福清对于中国现当代文学十分关注,先后向俄罗斯的读者介绍过老舍、叶圣陶、钱钟书、刘白羽、王蒙、谌容和冯骥才等中国作家的作品,还曾翻译过冯骥才的《高女人和她的矮丈夫》、《意大利小提琴》和《三十七度正常》等作品。此外,李福清也一直致力于向俄罗斯学生介绍中国的传统文化,并在俄罗斯国立人文大学里开设了《中国民间文学》与《汉语工县书》两门课程,大受好评。

2003年,李福清获得中国政府颁发的“中国语言文化友谊奖”。从1950年进入列宁格勒大学东方系学习中国文学专业算起,李福清的汉学岁月已经走过了整整60个年头。在这期间,李福清来访中国27次,出版了200余篇相关论著,为海外汉学研究与中俄文化交流作出了不可磨灭的贡献。

60年风雨60年时光,昔日懵懂学子,今日白发鸿儒,光阴荏苒,一颗向往中国刘艺的赤子之心一路向东前行。