对解构主义哲学与解构主义建筑的思考

张 茜

(西南交通大学建筑学院,四川 成都 610031)

1 解构主义哲学

1.1 解构主义哲学来源

“解构”(Deconstruction)一词来自马丁·海德格尔(Martin Heidegger 1889-1976)的名著《存在与时间》,具有分解、颠覆、揭示之意。“解构”在哲学、语言学和文艺批评领域译作消解哲学、解体批评、分解论及解构主义等。

结构主义理论是一种社会学方法,其目的在于给人们提供理解人类思维活动的手段。解构主义哲学是在对结构主义哲学的继承与批判中建构起来的,解构主义实质是对结构主义的破坏和分解。

1.2 解构主义哲学的发展

1967年,德里达发表了后来被称作“解构三部曲”的代表作:《语言与现象》(对胡赛尔的现象符号学理论的解构阅读)、《书写语言学》(分析了西方语言和文化理论对书写的压制,并描绘出新的书写理论)、《写作与差异》论文集(探讨的是哲学、文学、精神分析与人类学中的书写问题)。德里达在这些作品中毫不留情地批判“现象学”与结构主义,为“解构主义”缔造了理论基础,同时,这三部著作也被视作是“解构主义”全面诞生的标志。

1968年德里达在法国哲学学会(巴黎)提出一篇论文《difference论》。

1972年,德里达出版了另三本巨著,一本是探讨哲学、语言学与文学边缘问题的《哲学的边缘》,一本是探讨意义、嫁接、播撒的巨作《播撒》,另一本是会谈集《立场》(Position)。

20世纪 70年代落户在美国,获得另一命名:“后结构主义”。之后便成为美国高等学府最流行的理论,并渗透人文史哲各领域。

20世纪 80年代以保罗迪曼为首的耶鲁批评派大力的传播解构主义和德里达学说。

20世纪 90年代末德里达新著《马克思主义的幽灵们》、《友谊中的政治》和J.卡布托的《一揽子解构主义》等重要书籍问世,充分有力地澄清了关于解构主义的一些庸俗使用和糊涂认识。

1.3 解构主义哲学的主要思想

解构主义最基本的立场就是张扬自由与活力,反对秩序与僵化,强调多元化的差异,反对一元中心和二元对抗。

西方的哲学历史即是形而上学的历史——在万物背后都有一个根本原则、一个中心语词、一个支配性的力、一个潜在的神或上帝,这种终极的、真理的、第一性的东西构成了一系列的逻各斯(logos),背离逻各斯就意味着走向谬误。解构主义及解构主义者批判这种文化传统,打破已有的单元化的秩序(不仅仅指社会秩序,而且还包括个人意识上的秩序),否定事物原有理念,提出对事物的结构进行解构以使其骨架显现出来(从批判对象的理论中抽出一个典型的例子,对它进行剖析、批判和分析,通过自己的意识而建立对于事物真理的认知),从而,赋予事物新的思想。

2 解构主义建筑的发展

2.1 解构主义建筑思潮来源

解构主义建筑思潮来源有二:一是法国哲学家雅克·德里达(Jacques Derrida)为代表的解构主义哲学,德里达的理论在哲学之外尤其是建筑领域里产生了广泛的影响,他本人认为解构建筑是对解构最直接最强烈的肯定;二是 20世纪20年代俄国的先锋派构成主义。

2.2 两项重要活动

解构主义建筑作为现代主义建筑的离经叛道者,数十年来引人瞩目。它的兴起与 20世纪 80年代后期的两项活动有密切关系:

一是 1988年 6月 23日至 8月 30日菲利浦·约翰逊(Phillip Johnson)和马克·威格利(Mark W igley)在纽约现代艺术博物馆主持的“解构主义建筑”(Deconstructive Architecture)七人作品展。 7名建筑师是盖里、库哈斯、哈迪德、里伯斯金、蓝天组、屈米和埃森曼。

二是 1988年 7月 9日,伦敦泰特美术馆和学院团体联合举行了一天的名为“建筑与艺术中的解构主义”的国际研讨会;会后还策划了 AD杂志 1988年 3/4期合刊专号,刊名为《建筑中的解构主义》。

在这两次活动的推动下,解构主义建筑开始正式登上国际建筑舞台。

2.3 解构主义建筑的概述

解构主义建筑作为一种建筑思潮,以解构主义哲学为出发点,反对传统的价值观念,消解传统的秩序体系,具有貌似零乱(冲破理性教条的局限性,引入随机、偶然等被理性排斥的因素),实则做了内在结构因素和总体性考虑的高度理性化特点。解构主义建筑能带给人们巨大的视觉冲击,给人们带来了新的视觉形象。

解构主义的代表人物有:盖里、库哈斯、哈迪德、里伯斯金、蓝天组、屈米和埃森曼。这些解构主义建筑师的作品中反对以实用功能为设计出发点,其主要设计方法非常抽象,打破了人们平常习惯的逻辑顺序,对原有的传统建筑观念进行消解、淡化,体现出无中心、无重点、无权威、多元性、非线性等特点。在解构主义建筑出现之后,传统的建筑设计方法改变了,建筑成了一种即兴创作,很多解构主义建筑师连一张完整的工程图都没有,一种随意拼凑,一种“在搬运中被损坏的模型”,一种支离破碎的古怪堆积出现了——于是很多人认为解构主义建筑是“纸上的建筑”,认为它们无法被修建,但事实证明他们是错误的。如哈迪德的维特拉消防站,没有一面墙是垂直的。被认为是无法修建的,但还是建成了(图1)。

总之,虽然解构主义建筑遭到众多非议,但不可否认的是其反对传统形式与美学的精神以及其富有表现力的复杂形式,对建筑空间形态的丰富与发展做出了积极的探索。

图1 哈迪德的维特拉消防站

3 解构主义哲学与解构主义建筑

3.1 解构主义建筑中的矛盾

建筑作为一种技术和艺术的综合产物,有着不同于其他技术和艺术的功能束缚,自然的建筑本身充满的矛盾。

建筑中的主要矛盾是功能与形式的矛盾。一直以来人们总是持有不同的看法:

(1)功能与形式是需要相互协调并行的——包豪斯所提倡;

(2)功能要统摄形式;

(3)形式只是在满足功能条件下的附属品;

(4)屏弃形式,功能至上——路斯认为装饰就是罪恶;

(5)可以牺牲功能来满足形式——当代许多艺术家认为纯粹的美学占主导地位。

建筑中还存在其他矛盾:比如线形与非线性的矛盾、几何与非几何的矛盾、流动与稳定的矛盾等等。

在解构主义建筑中这些矛盾当然也不可避免,甚至还更为突出。比如建筑功能与看似支离破碎的形式之间的矛盾、传统与非传统之间的矛盾等等。

总之而言,建筑形式的作用在于它表达了人对世界的解释和看法,所以对建筑的讨论应该上升到艺术的高度而不能只停留在纯物质的、功能的层面,所以形式与功能,如同其他的矛盾一样应该是相辅相成、就事论事的,不能一概而论。

3.2 解构主义哲学对建筑的影响

解构主义建筑是解构主义哲学在建筑上的直接体现。

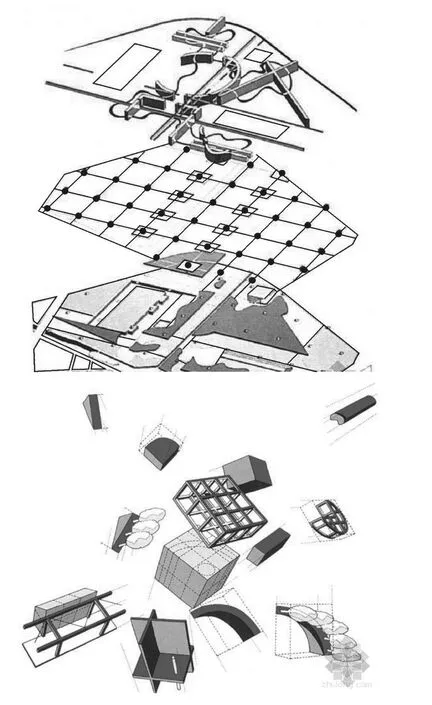

图2 屈米的拉维列特公园

黑格尔曾预言:“艺术最终会转向哲学”。的确,在建筑界,同时精通多种艺术的建筑师越来越多:建筑师们不仅仅是一位学者、工程师、技术员、心理学家,而且还是哲学家。解构主义建筑是器,解构主义哲学是道(一种世界观层次的认识,一种操作的原则)。当解构主义哲学触动了建筑领域时,引发了许多的思考与讨论,如:建筑的形式与含义的关联是什么?建筑师究竟是如何赋予世界以秩序的?建筑需要秩序吗?等等。

解构主义哲学为建筑设计起了一个非常好的指引作用。解构主义简单来说就是一个“颠倒(破除古典哲学价值论和逻辑上的等级制)——打碎(引入一个新的概念)—重组”的逻辑循环。解构主义的世界观反对权威、反对对理性的盲目崇拜、反对二元对抗的狭隘思维,认为既然差异无处不在,应该以多元的开放心态去容纳,去看待任何事物,以创新的精神去解决问题。解构主义哲学不相信有所谓先验的完美规则,承认事物的运动性与可变性,希望打破传统的束缚以建立自由的秩序,在颠倒打碎的过程中探索建立新的建筑形式。解构的目的并不是单纯为了解构,而是重构。解构主义使功能、形式、结构、历史、风俗、整体、流线等一切都失去其原有的地位,对整个建筑的设计体系进行重新整合,所有的建筑都有自己的想法。(图2 屈米的拉维列特公园的结构分析图,就是一个颠倒、打碎、重组的重构过程。)

4 总结——启示

我们每个人的心中总有一个既模糊又真切的世界,都有对这个世界的认识,而哲学是关于世界观的学说,是自然知识和社会知识的概括和总结。站在哲学的肩膀上看建筑学,犹如将洋葱皮层层剥开最终看见本质一样,可以更加深入与清晰。虽然解构主义建筑比传统建筑更加复杂,但是对解构主义哲学的分析研究之后,可以更加辨证的看待解构主义建筑,更透彻的理解其内涵。

解构主义哲学与解构主义建筑富于感性的反叛与解放,对于秩序、等级的打破,对自由世界的向往,对个性的放纵,它们所挑战的并不是哲学或是建筑本身,而是反映严格等级体系的秩序,取而代之的是一种反映自由观念的不规则秩序。所以,揭示了这样一个道理:解构主义哲学对于形而上先验性的置疑以及打破传统等级秩序的要求与现代主义的科学态度与民主自由精神如出一辙。我们在对待既存的事物或者外来的思想时,应以科学的态度、怀疑的精神加以理性的分析、辨别。

总之,在这个了解解构主义的思想和内涵的过程的同时,还获得一种精神的升腾。

[1]王其钧.后现代建筑语言[M].北京:机械工业出版社,2006

[2]罗小未.外国近现代建筑史(第二版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2004

[3]李卫,费凯.建筑哲学[M].上海:学林出版社,2006