建筑外界面与城市环境的整合

李 巍, 郑 馨

(1.吉林建筑工程学院建筑与规划学院,吉林长春 130021; 2.吉林建筑工程学院艺术设计学院,吉林长春 130021)

0 引 言

亚历山大曾说过:“建筑物的界面若是简单地由一根‘线'组成,那么建筑物将孤立于环境之中,和它周边的环境产生不了任何对话”。

建筑与环境、城市空间的关系这一主题早在上世纪初就引起国际建筑大师的关注。到现今时代,这一问题尤显突出。营造建筑与城市之间的互动空间,已成为当代任何一个有责任心的建筑师所追求的主要目标。

1 整合的概念和目的

1.1 整合的概念

整合是基于发展的需要,通过对各种城市要素内在关联性的挖掘,利用各种功能的相互作用机制,积极地改变或调整城市构成要素之间的关系,以克服城市发展过程中形态构成要素分离的倾向,实现新的综合[1]。文中所谓的整合是指建筑外界面与城市环境的整合,它在目标上追求城市形态的有机性,在方法上寻求多种功能的最佳结合点,在操作上注重与现有城市结构的衔接。整合首先表现在城市建筑外界面开放性;其次表现为建筑功能的高度连续性;最后表现为建筑外界面形态的层次性和历史性,并与现有环境相结合,依据不同的环境塑造场所,满足城市生活丰富多彩的要求。

1.2 整合的目的

整合的目的在于寻求新的秩序,而这种新的秩序是为了让人们在变化了的条件下更好地居住。整合的核心是为了达到城市形态的综合有机性,这曾经在传统的城市形态中达到相当的高度,但随着现代化进程中城市的大规模扩展、城市现代交通的发展和现代技术的应用,城市原有的综合有机性已逐渐解体。如何在现代条件下重新达到城市形态的综合有机性,正是整合理论所要解决的课题[2]。

2 建筑外界面与城市环境整合的方法

建筑是城市景观中的主要元素。在这一层次上,建筑既与街区和相邻街区内其它建筑形成竖向群体景观,又积极参与街道界面的水平围合[3]。从这一角度出发,必须考虑到群体密度的适宜、群体形态的丰富、通透性及邻里关系的协调、界面的延续等。

2.1 开放性

建筑的外界面不再是一张绷紧的膜,取而代之的是一个松弛、有肌理的、将建筑内部空间与结构向城市敞开的开放性界面。通过窗、洞、院、架空层、玻璃幕墙等手法使内外空间相互吸收。内部空间向外扩散,而外部空间秩序渗透到内部,并使建筑与城市相交处的临界面无论在尺度与质感方面都城市化;城市化也体现在很多高层建筑将基地范围内的广场、庭院开放为城市公共空间,它不仅在城市繁忙的交通中起到缓冲作用,也成为人们心理上的放松地带[4]。

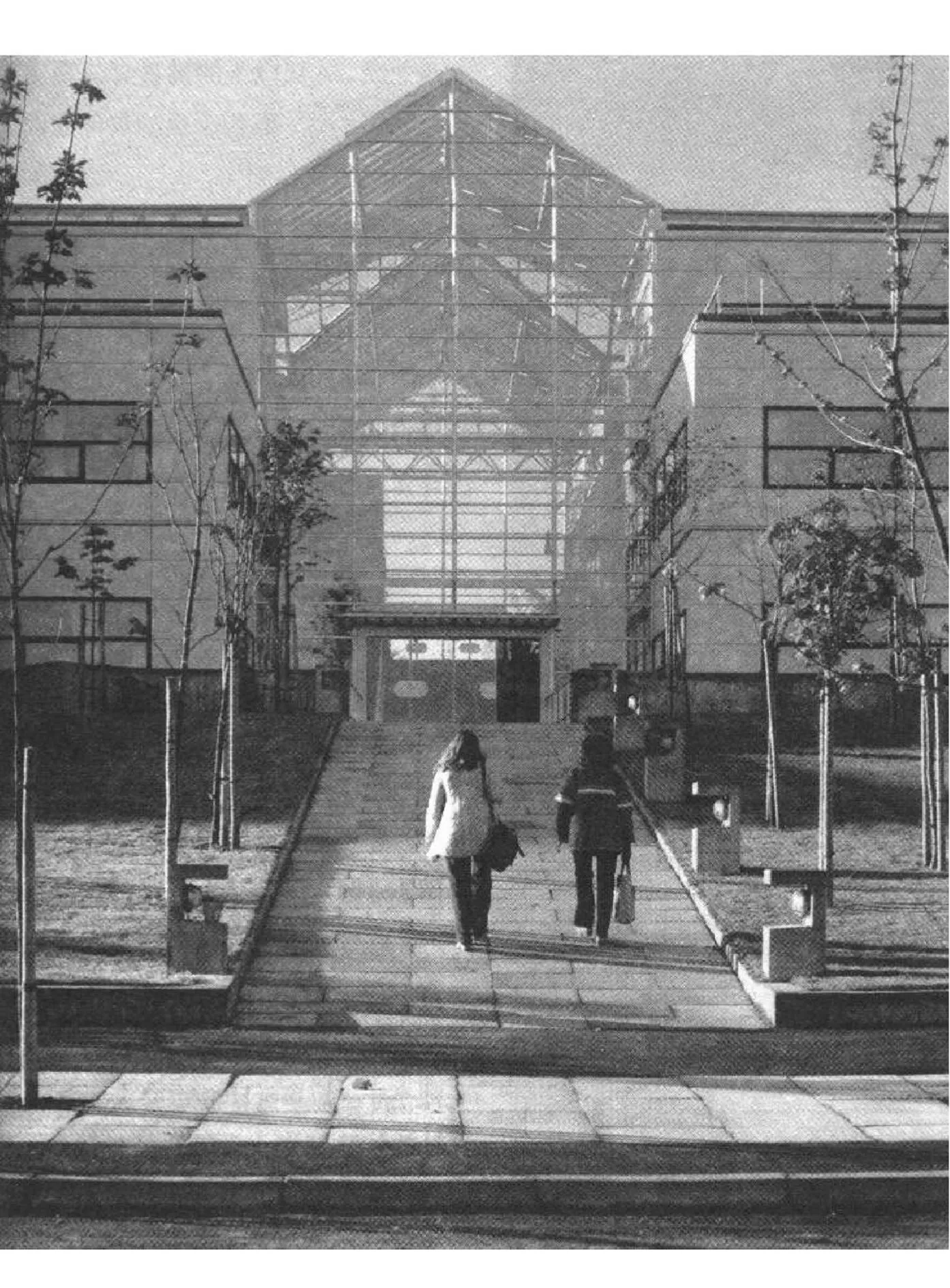

建筑师亨宁◦拉申在特隆赫姆将城大学综合教学楼设计中,引入城市的概念,使教学楼成为一个空间开敞灵活的、适应各种变化的建筑综合体,基本构思源于传统建筑围绕步行的方格路网成组布置的格局[5]。带有玻璃顶的街道空间将许多国外的生活方式引入了挪威传统的城市和大学生活中,寒冷的气候不再是创造室外交流和社会生活空间的障碍,街道成为室内外之间的热过渡空间,保持着适宜的温度。

典型图例如图1所示。

图1 特隆赫姆将城大学综合教学楼

2.2 层次性

在寒地城市建设中,此方法应用较为广泛,应注重通过城市设计手段创造“半室内化”空间,这类空间在严寒的冬季受到外界不利气候环境的影响较小,能够有效地实现气候防护,增加环境的舒适度。其规划设计要特别注意引入室外景观元素,营造“室外化”的空间环境氛围,如通过天窗以及中庭引入阳光,大量种植绿色植物尤其是带有明显室外特征的树木,并且将室外的喷泉、叠水、瀑布等水景元素引入室内等。通过自然要素的引入,满足人与自然接近的心理和生理需求,还可以设置室外环境小品,如座椅、路灯、花池、棚架等,令人如同置身户外[6]。“半室内化”公共设施中心可以包括不同层面上不同的建设方式,比如在城市层面上大型集中式的“半室内化”多功能公共中心、冬季花园、覆盖玻璃顶的室内商业街,在住区层面上小型“半室内化”社区中心等。

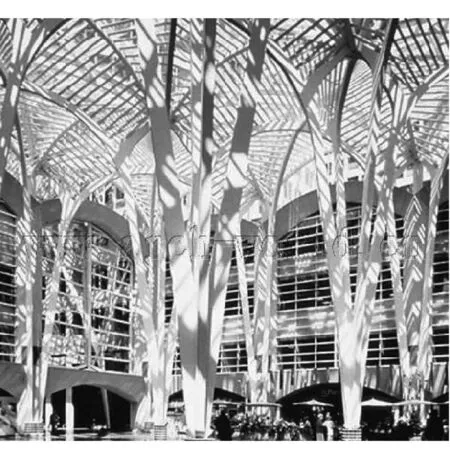

坐落在歌德堡的一个餐厅,通过引入古老的游廊这种形式而将室内的社交生活和外部优美的景观之间建立了联系。此餐厅是一个相对大体量的两层的房子,它最精彩之处在于沿着这堵玻璃幕墙并且延伸至墙外设计了一个巨大的游廊。虽然这个游廊只有3.5 m宽,但是一点也感觉不到拥挤而且使用方便,形成了一种室内外之间的过渡空间。

典型图例如图2所示。

图2 歌德堡的餐厅

2.3 连续性

建筑外界面设计应延续城市空间结构和形态,表达特定区位的标志性特征。因此,在保持城市整体连续性的前提下,主体建筑沿主干道退后布置,强调城市开放空间与自然环境的联系和过渡。

有层次性自然产生连续性,即城市空间与建筑空间、自然环境与人工环境、人在开放空间的活动与私密空间的活动都产生连续。透过玻璃边庭可产生视觉连续;利用柱廊、台阶、平台产生空间的连续,以及人行为上的连续。

美国和加拿大等国家寒地城市建设在开发和建设气候防护的步道系统方面的经验值得中国的城市借鉴,比如建设立体步道系统,包括结合人防工程和地铁工程建设的地下街以及结合中心商业区开发建设的空中步道等。渥太华等寒地城市还在商业街区的人行道上设计附属于建筑、可随温度和季节开启和封闭的玻璃暖廊系统。

典型图例如图3所示。

图3 加拿大多伦多BCE大楼连接体内景

藉此,建筑外界面的复合性更大,向城市空间产生流动、渗透与延展。

2.4 历史性

城市象拼图一样,在历史的进程中它由不同时代的建筑罗叠而成,城市各部之间进行组合和发展有着各自的内在秩序,进而逐渐形成了城市文脉[7]。建筑界面创作要符合这种文脉,就要符合城市的内在秩序,力求与城市原有经纬相吻合;城市文脉也为建筑创作提供了可遵循的秩序,使新建筑创作有章可依,有的放矢,达到整体的统一[8]。如在歌德堡市政厅增建设计中,外界面设计采用了一种源自现代和传统,但又与它们有很大不同的设计风格。立面窗格的分割很明显地使其归入现代主义阵营,但其中的比例以及主要的基准线又融入了古典的比例关系。原本对称地分布于每一个窗间墙的中央,后来偏移到每一个窗间墙的左边缘,虽然只有小小的一点变化,但是制造出微妙的方向上的倾向,表现出一种谦逊的姿态,尊重了原有的老市政厅。

典型图例如图4所示。

图4 歌德堡老市政厅

因此,在宏观上,建筑外界面创作要适应城市整体环境,在微观层次上,建筑外界面创作应与所处地区的文脉相符合。一栋优秀的建筑不在于独善其身,而在于它与文脉的有机结合,还在于它为整体美做出的贡献和价值。

3 结 语

建筑外界面与城市环境整合的提出,是针对建筑外界面本身因过分的分类研究和零碎的分析所造成的意义丧失的一种健康反应。因为,相当长时期以来,建筑师已习惯地就建筑本身论建筑,但随着人们对建筑学内涵认识的逐渐加深,对城市系统理论的不断完善,会更加清醒地领悟到建筑外界面与其所处的文脉是相互关联、相互依存的连续系统。建筑外界面设计不仅仅依靠建筑本身的功能要求和设计任务来独善其身,更重要的是要全面地对待建筑外界面与城市环境之间所发生的千丝万缕的联系,这是以“系统观”进行建筑外界面设计的一个基本方法;同时,这也有助于创作系统观和文脉观的确定,创作出具有中国特色的建筑作品来。

[1] 应 珺.分离与整合——当代建筑表皮的一种辨证演进[J].建筑师,2004(4):74-75.

[2] 李小海.影响建筑机能组织的背景因素[J].中外建筑,2004(1):51-52.

[3] 克里斯蒂安◦诺伯格著.场所精神——迈向建筑现象学[M].北京:田园城市文化事业有限公司,1995.

[4] 郑 馨,李 巍.营造人性化的城市开放空间景观环境[J].长春工业大学学报:自然科学版,2009,30(5):568-571.

[5] 杨豪中,王 赢,王 翮.瑞典与挪威的地域性建筑[M].北京:中国建材工业出版社,2006.

[6] 李 巍,郑 馨.寒地城市广场附属建筑形态研究[J].长春工业大学学报:自然科学版,2008,29(4): 473-475.

[7] 曲 冰,梅洪元.建筑与文脉的系统整合[J].低温建筑技术,2004(1):18-19.

[8] 李宛华.建筑与环境的对话——评美国加州大学安德森学院[J].世界建筑,1999(2):73-75.